- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- 米でのGoogle広告訴訟判決-オープンウェブ・ディスプレイ広告における独占認定

2025年05月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

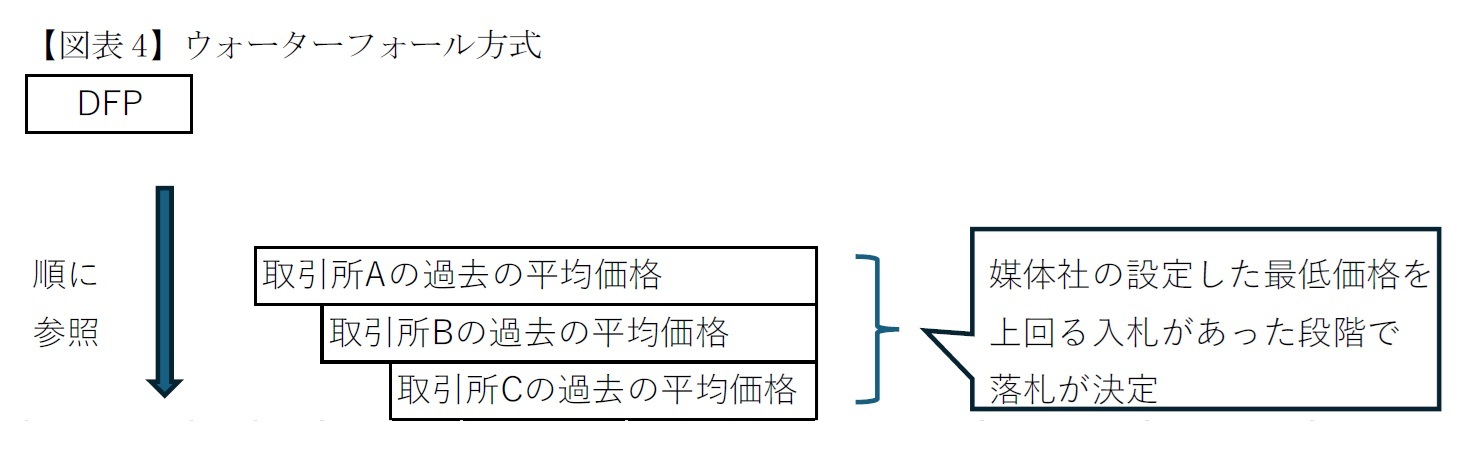

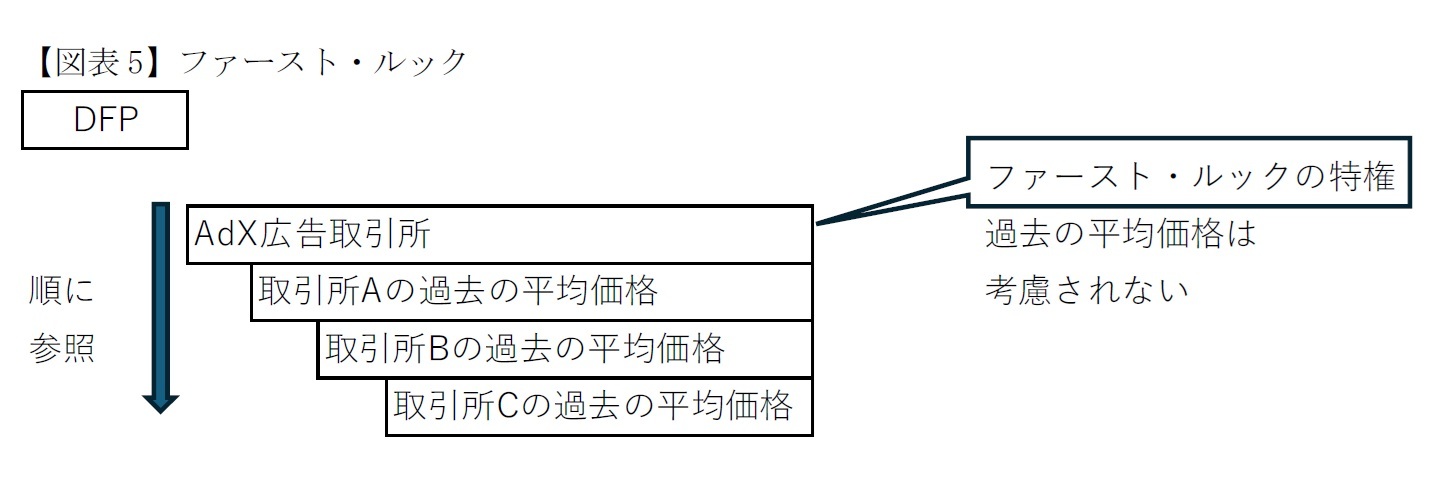

そしてDFPはAdxにファースト・ルックの特権を与えていた。ファースト・ルックとは、DFPの入札リクエストに対してAdxにおける入札額を最初に見る(ファースト・ルック)というものであった。後の順番の広告取引所により高い価格の入札があったとしても、Adxの入札額が最低落札額を超えていれば、Adxにおける入札者が落札できる。

この仕様はDFPに組み込まれており、オフにはできなかった。大手媒体社はより高い入札を得られたはずのものが得られないことに不満を表したが、AdWordsからの広告出稿を期待する多くの媒体社はDFPを使い続け、DFPは90%超のシェアを有していた。

ファースト・ルックについて図表5を参照。

この仕様はDFPに組み込まれており、オフにはできなかった。大手媒体社はより高い入札を得られたはずのものが得られないことに不満を表したが、AdWordsからの広告出稿を期待する多くの媒体社はDFPを使い続け、DFPは90%超のシェアを有していた。

ファースト・ルックについて図表5を参照。

3|ヘッダー入札

Google以外の業界関係者で組織される団体が、ファースト・ルックを問題視し、ヘッダー入札という入札方式を開発した。これは媒体社がウェブページのヘッダー部分に特定のコードを書き込むことでDFPの定めたルートの外側で入札ができるものである。ヘッダー入札では各広告取引所に平等に入札リクエストを行い、最高値を付けた入札が落札するものである。言い換えるとファースト・ルックにより落札ができなかった他の広告取引所の入札の落札が可能となった。この方式は2015年には大手媒体社に広く採用されることとなった。

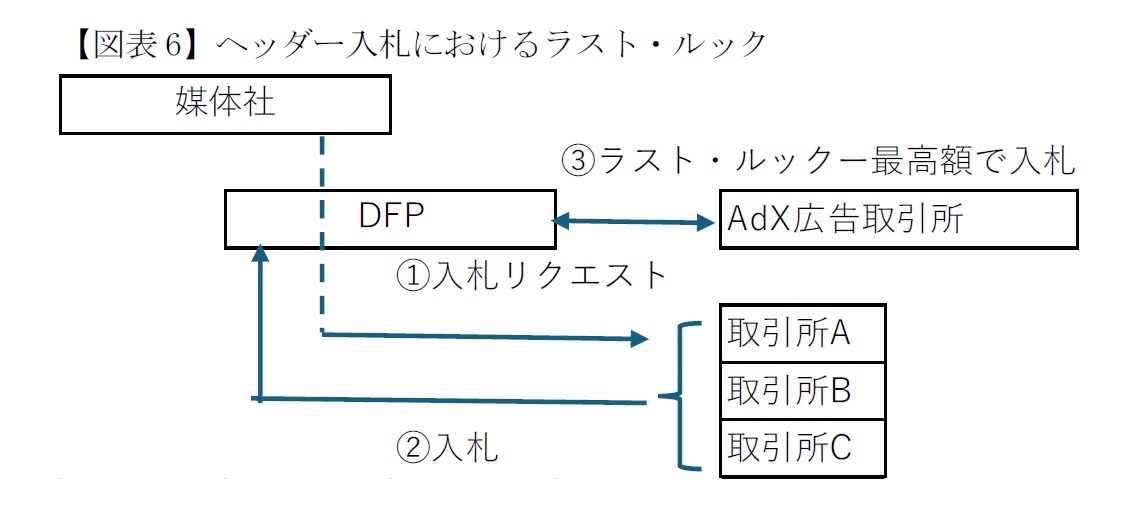

しかし、Googleはこれに対応し、DFPにラスト・ルックというプロセスを導入した。ラスト・ルックはすべての入札が終わった後、その最高価格より一セント多い価格でAdxが入札するというものであった(図表6)。

Google以外の業界関係者で組織される団体が、ファースト・ルックを問題視し、ヘッダー入札という入札方式を開発した。これは媒体社がウェブページのヘッダー部分に特定のコードを書き込むことでDFPの定めたルートの外側で入札ができるものである。ヘッダー入札では各広告取引所に平等に入札リクエストを行い、最高値を付けた入札が落札するものである。言い換えるとファースト・ルックにより落札ができなかった他の広告取引所の入札の落札が可能となった。この方式は2015年には大手媒体社に広く採用されることとなった。

しかし、Googleはこれに対応し、DFPにラスト・ルックというプロセスを導入した。ラスト・ルックはすべての入札が終わった後、その最高価格より一セント多い価格でAdxが入札するというものであった(図表6)。

さらにこの優位性を高めるためにAdxにダイナミック・レベニュー・シェアという方式を導入した。これはAdxからの入札が競合価格より高額で落札することを可能とするために、本来徴収する広告費の20%というAdxの取り分を引き下げるというものであった。すなわち、落札価格は広告主の入札価格から広告取引所の手数料を差し引いた後の価格で決定されるため、Adxの広告主サイドが落札できる価格に届くよう一定額を手数料割引の形でAdxが補填するといったものである。

4|統一価格ルール

2019年Googleは広告入札における公平性という観点から業界関係者から圧力を受け、結果、ラスト・ルック方式の収束に同意した。

しかし、Googleは同時に、(1)媒体社がDFPを通じて、Adxにおける最低落札価格を他の広告取引所の最低落札価格より高額にしないこと、(2)媒体社がAdWordsの需要について、他のデマンドサイドプラットフォームの需要よりも高額な落札価格を設定しないことというルールを設定した(=統一価格ルール)。これはDFPを利用する多くの媒体社が、Googleのアドテクへの過度な依存度を減らすために、Adxに他の広告取引所よりも高い最低落札価格を設定していることを知っていたからである。

なお、統一価格ルールでは、他の広告取引所に対してAdxよりも高い最低落札価格を設定することを禁止していないことから厳密な統一価格ルールとはいいがたい面がある。

統一価格ルールの下でもGoogleはオープンウェブ・ディスプレイ広告において圧倒的な強さを誇っている。DFPは媒体社アドサーバーのリーダーであり続け、Adxは広告取引所のリーダーであり続けている。バイサイドでもDV360は主要なデマンドサイドプラットフォームであり、AdWordsは中小規模のディスプレイ広告の主要な供給源であり続けている。

2019年Googleは広告入札における公平性という観点から業界関係者から圧力を受け、結果、ラスト・ルック方式の収束に同意した。

しかし、Googleは同時に、(1)媒体社がDFPを通じて、Adxにおける最低落札価格を他の広告取引所の最低落札価格より高額にしないこと、(2)媒体社がAdWordsの需要について、他のデマンドサイドプラットフォームの需要よりも高額な落札価格を設定しないことというルールを設定した(=統一価格ルール)。これはDFPを利用する多くの媒体社が、Googleのアドテクへの過度な依存度を減らすために、Adxに他の広告取引所よりも高い最低落札価格を設定していることを知っていたからである。

なお、統一価格ルールでは、他の広告取引所に対してAdxよりも高い最低落札価格を設定することを禁止していないことから厳密な統一価格ルールとはいいがたい面がある。

統一価格ルールの下でもGoogleはオープンウェブ・ディスプレイ広告において圧倒的な強さを誇っている。DFPは媒体社アドサーバーのリーダーであり続け、Adxは広告取引所のリーダーであり続けている。バイサイドでもDV360は主要なデマンドサイドプラットフォームであり、AdWordsは中小規模のディスプレイ広告の主要な供給源であり続けている。

5|コメント

上記で述べたTVCMで例えると、入札が広告代理店の会議室で行われるようなものである。入札には他のTVCM専門広告代理店の広告主代理部門も参加できるので、会議室には各広告代理店の広告主代理部門社員が集合し、入札をする。ファースト・ルックでは、Adxに該当する広告代理店の広告主代理部門は最低落札価格を事前に知っており(DFPに該当する販売部門から連携)、最初に最低落札価格を超える入札を行い、落札してしまう。次の広告代理店は入札する機会すらもらえない。

また、ラスト・ルックは、他の広告代理店全社が入札したあとに、Adxに該当する広告主代理部門が全ての入札価格を確認した上で、最も高い入札額に1円を上乗せして落札する。ファースト・ルック、ラスト・ルックともに公正な入札とは言い難いものだ。

統一価格ルールはラスト・ルック廃止後に導入されたもので、入札としては公正なものといえそうだ。ただ、媒体社がAdxに該当する広告代理店の広告主代理部門ばかり落札しないように、最低落札価格を変えていたものを許さないというものでもあり、後述の通り、既に支配力を有していたAdxに該当する広告代理店の広告主代理部門のシェアを脅かさないようにするものでもあった。

上記で述べたTVCMで例えると、入札が広告代理店の会議室で行われるようなものである。入札には他のTVCM専門広告代理店の広告主代理部門も参加できるので、会議室には各広告代理店の広告主代理部門社員が集合し、入札をする。ファースト・ルックでは、Adxに該当する広告代理店の広告主代理部門は最低落札価格を事前に知っており(DFPに該当する販売部門から連携)、最初に最低落札価格を超える入札を行い、落札してしまう。次の広告代理店は入札する機会すらもらえない。

また、ラスト・ルックは、他の広告代理店全社が入札したあとに、Adxに該当する広告主代理部門が全ての入札価格を確認した上で、最も高い入札額に1円を上乗せして落札する。ファースト・ルック、ラスト・ルックともに公正な入札とは言い難いものだ。

統一価格ルールはラスト・ルック廃止後に導入されたもので、入札としては公正なものといえそうだ。ただ、媒体社がAdxに該当する広告代理店の広告主代理部門ばかり落札しないように、最低落札価格を変えていたものを許さないというものでもあり、後述の通り、既に支配力を有していたAdxに該当する広告代理店の広告主代理部門のシェアを脅かさないようにするものでもあった。

4――裁判所の判断枠組み

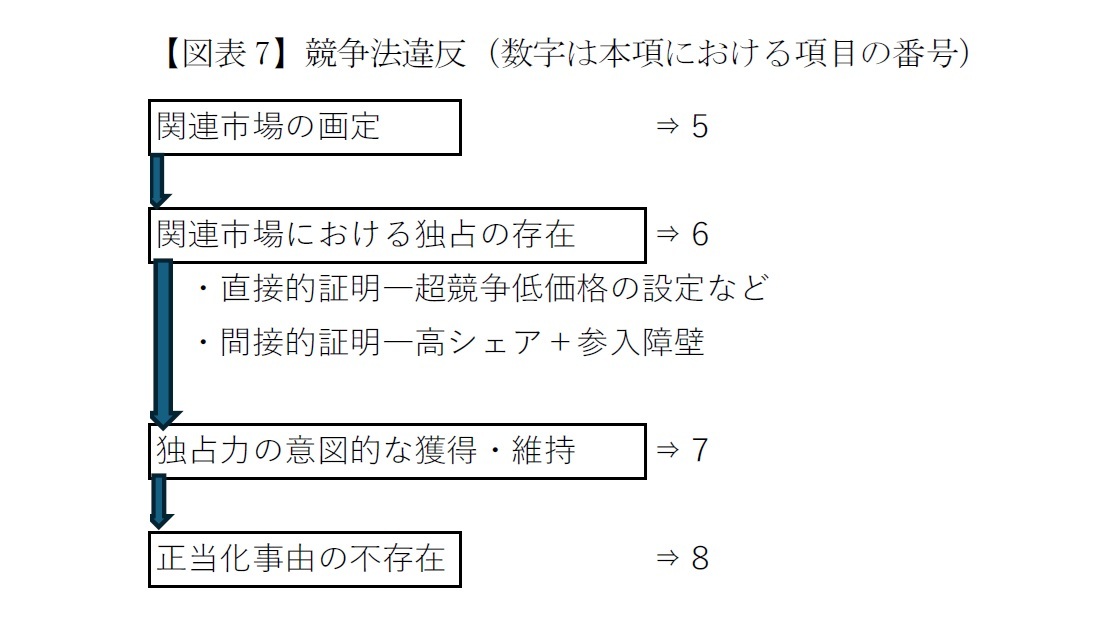

以下では判決文における競争法(具体的にはシャーマン法1条、2条)違反認定に至った部分の解説を行う。各論点について裁判所は丹念に検討しているが、要約すると論点は以下の通り四つある。

(1) 関連市場の画定=独占しているとされる市場の範囲はどういうものか。これには代替可能な製品の範囲はどこまでかという論点と、地理的な市場はどこまでかという論点がある。なお地理的市場に関しては後述の通り、本件においては世界市場が認定されている点で、国境のないネット企業特有の事情がうかがえる。

(2) 関連市場における独占が存在=(1)で画定した市場において被告は独占力を保有しているか。この立証方法については後述の通り2種類あり、ひとつは超競争的な価格を設定していることを立証するという直接的な立証方法と、もうひとつは高いシェアと参入障壁の存在を立証するという間接的な立証方法がある。

(3) 独占力の意図的な獲得・維持=(2)で認定した独占が自然な競争の結果ではなく、反競争的な行為によってもたらされたか、あるいは維持されているか。言い換えると正当な価格競争や品質競争によってのみ独占がもたらされたのであれば、競争法違反にはならない。

(4) 正当化事由=独占を正当化できるか。言い換えると、反競争的な行為を超える程度の消費者利益がもたらされていれば、独占は正当化される。

以上のことをまとめたのが図表7である。

(1) 関連市場の画定=独占しているとされる市場の範囲はどういうものか。これには代替可能な製品の範囲はどこまでかという論点と、地理的な市場はどこまでかという論点がある。なお地理的市場に関しては後述の通り、本件においては世界市場が認定されている点で、国境のないネット企業特有の事情がうかがえる。

(2) 関連市場における独占が存在=(1)で画定した市場において被告は独占力を保有しているか。この立証方法については後述の通り2種類あり、ひとつは超競争的な価格を設定していることを立証するという直接的な立証方法と、もうひとつは高いシェアと参入障壁の存在を立証するという間接的な立証方法がある。

(3) 独占力の意図的な獲得・維持=(2)で認定した独占が自然な競争の結果ではなく、反競争的な行為によってもたらされたか、あるいは維持されているか。言い換えると正当な価格競争や品質競争によってのみ独占がもたらされたのであれば、競争法違反にはならない。

(4) 正当化事由=独占を正当化できるか。言い換えると、反競争的な行為を超える程度の消費者利益がもたらされていれば、独占は正当化される。

以上のことをまとめたのが図表7である。

5――裁判所の判断-関連市場

1|争点

米国司法省等の原告は、3つの市場(媒体社アドサーバー市場、広告取引所市場、広告主アドネットワーク市場)を独占することでシャーマン法2条に違反していると主張する。ここでシャーマン法2条は関連する市場で州間の貿易または通商の一部を独占すること、または独占しようとすることを違法としている。シャーマン法は競争者ではなく競争を保護し、市場の動向から企業を守るものではなく、市場の失敗から一般大衆を守るものである。

違法な独占の主張は二つの要素からなる。(1)関連分野で独占力を保有すること、および(2)優秀な商品や事業における独創性、あるいは歴史的な事件の結果としての成長・発展から区別される意図的な独占力の獲得・維持である。

Googleは意図的に独占力を獲得・維持をしたとの原告の主張に同意しない。Googleは(原告のいう3つの市場ではなく)アドテク全体が、一つの両面市場を形成しているとする。Googleはまた、原告の主張するオープンウェブ・ディスプレイを市場と画定することに異議を述べる。関連市場にはモバイルアプリ広告、ソーシャルメディア広告、インストリーム広告(YouTubeの途中で流れる広告)も含まれると主張する。

争点が関連市場の範囲であるため、判決は関連市場の画定から始まる。関連市場が画定できないと、独占力を判断できないためである。

米国司法省等の原告は、3つの市場(媒体社アドサーバー市場、広告取引所市場、広告主アドネットワーク市場)を独占することでシャーマン法2条に違反していると主張する。ここでシャーマン法2条は関連する市場で州間の貿易または通商の一部を独占すること、または独占しようとすることを違法としている。シャーマン法は競争者ではなく競争を保護し、市場の動向から企業を守るものではなく、市場の失敗から一般大衆を守るものである。

違法な独占の主張は二つの要素からなる。(1)関連分野で独占力を保有すること、および(2)優秀な商品や事業における独創性、あるいは歴史的な事件の結果としての成長・発展から区別される意図的な独占力の獲得・維持である。

Googleは意図的に独占力を獲得・維持をしたとの原告の主張に同意しない。Googleは(原告のいう3つの市場ではなく)アドテク全体が、一つの両面市場を形成しているとする。Googleはまた、原告の主張するオープンウェブ・ディスプレイを市場と画定することに異議を述べる。関連市場にはモバイルアプリ広告、ソーシャルメディア広告、インストリーム広告(YouTubeの途中で流れる広告)も含まれると主張する。

争点が関連市場の範囲であるため、判決は関連市場の画定から始まる。関連市場が画定できないと、独占力を判断できないためである。

2|関連市場の定義

関連市場は、効果的な競争が行われている分野であり、多くの場合、消費又は製品が意味のある代替が行われる分野とされる。すなわち、A製品の値段が上がったときに、B製品に需要が移るのであれば、A製品とB製品は同一の関連市場に含まれる。このように代替可能な製品はどこまでかを検証することを通じ、A製品を含む関連市場が画定される。

関連市場は「商業的な現実」に基づくべきであり、これには形式的、法的ではなく、「実務的、事実に基づく分析」を含む。判例では、実務的な指標、たとえば市場が独立しているかどうかの業界又は一般的な認識、商品特有の性質や使用法、特有の製品設備、特有の顧客、特有の価格、価格変化に対する敏感さ、特化された販売者などを含むものとされている。

関連市場は、効果的な競争が行われている分野であり、多くの場合、消費又は製品が意味のある代替が行われる分野とされる。すなわち、A製品の値段が上がったときに、B製品に需要が移るのであれば、A製品とB製品は同一の関連市場に含まれる。このように代替可能な製品はどこまでかを検証することを通じ、A製品を含む関連市場が画定される。

関連市場は「商業的な現実」に基づくべきであり、これには形式的、法的ではなく、「実務的、事実に基づく分析」を含む。判例では、実務的な指標、たとえば市場が独立しているかどうかの業界又は一般的な認識、商品特有の性質や使用法、特有の製品設備、特有の顧客、特有の価格、価格変化に対する敏感さ、特化された販売者などを含むものとされている。

(2025年05月14日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/13 | マンダムの大規模買付けに関する対応方針の導入 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/11/06 | Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/28 | 東宝の自己株式取得-公開買付による取得 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月14日

保険と年金基金における各種リスクと今後の状況(欧州 2025.10)-EIOPAが公表している報告書(2025年10月)の紹介 -

2025年11月14日

中国の不動産関連統計(25年10月)~販売が一段と悪化 -

2025年11月14日

英国GDP(2025年7-9月期)-前期比0.1%で2四半期連続の成長減速 -

2025年11月14日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年9月)-「メリハリ消費」継続の中、前向きな変化の兆しも -

2025年11月13日

インド消費者物価(25年11月)~10月のCPI上昇率は0.25%と過去最低を更新

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米でのGoogle広告訴訟判決-オープンウェブ・ディスプレイ広告における独占認定】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米でのGoogle広告訴訟判決-オープンウェブ・ディスプレイ広告における独占認定のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!