- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- 米でのGoogle広告訴訟判決-オープンウェブ・ディスプレイ広告における独占認定

2025年05月14日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

2025年4月17日に、米国司法省等がGoogleを被告として提訴した訴訟の判決1がバージニア州東部連邦地裁で下された。争われた内容は、ウェブ上のディスプレイ広告を表示させるために、広告の出稿者(以下、「広告主」)と広告枠の販売者(以下「媒体社」)を繋ぐアドテクであるGoogleのサービスが市場を不当に独占し、あるいは維持したかどうかである。訴状については、基礎研レポート「Googleの運用型広告訴訟-米国司法省等から競争法違反との訴え2」で解説した。

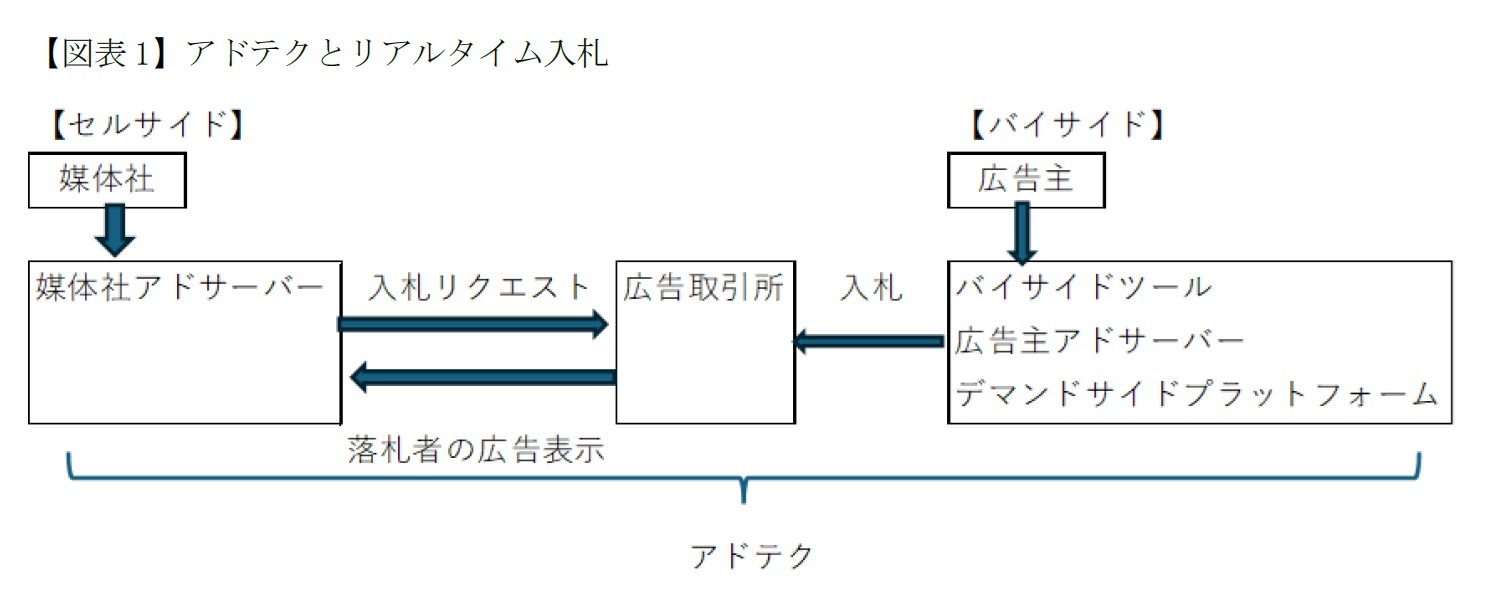

アドテクを利用したディスプレイ広告は概略、以下の通りである。

(1) 利用者が媒体社(ニュースサイトなど)のウェブページを開く。

(2) ウェブページを開設している媒体社が、ウェブページ上の広告枠の入札リクエストを行う。

(3) 広告枠は広告取引所で入札にかけられ、条件に合った入札を出した広告主が落札する。

(4) 落札した広告主の広告がウェブページの広告枠に表示される。

この一連の流れをコンマ何秒という時間の中で行う。これをリアルタイム入札(Real‐Time bidding)という。我々がウェブページを閲覧するときには既に存在していたかのような広告は、閲覧者の居住地域、推定される性別・年齢等の情報あるいは過去の閲覧履歴をもとに即座に入札にかけられて表示される。

アドテクはこのような仕組みを可能とするもので、人の手を介することなく、全てオンライン上、自動で行われるサービスとなっている。

以下ではまず、判決文に基づいて事実関係の概略を記載する。

1 https://www.courtlistener.com/docket/66753787/1410/united-states-v-google-llc/ およびhttps://www.courtlistener.com/docket/66753787/1411/united-states-v-google-llc/ 参照。

2 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=78221?site=nli 参照。

アドテクを利用したディスプレイ広告は概略、以下の通りである。

(1) 利用者が媒体社(ニュースサイトなど)のウェブページを開く。

(2) ウェブページを開設している媒体社が、ウェブページ上の広告枠の入札リクエストを行う。

(3) 広告枠は広告取引所で入札にかけられ、条件に合った入札を出した広告主が落札する。

(4) 落札した広告主の広告がウェブページの広告枠に表示される。

この一連の流れをコンマ何秒という時間の中で行う。これをリアルタイム入札(Real‐Time bidding)という。我々がウェブページを閲覧するときには既に存在していたかのような広告は、閲覧者の居住地域、推定される性別・年齢等の情報あるいは過去の閲覧履歴をもとに即座に入札にかけられて表示される。

アドテクはこのような仕組みを可能とするもので、人の手を介することなく、全てオンライン上、自動で行われるサービスとなっている。

以下ではまず、判決文に基づいて事実関係の概略を記載する。

1 https://www.courtlistener.com/docket/66753787/1410/united-states-v-google-llc/ およびhttps://www.courtlistener.com/docket/66753787/1411/united-states-v-google-llc/ 参照。

2 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=78221?site=nli 参照。

2――前提とする事実

1|ディスプレイ広告発展の経緯

アドテクとは媒体社の広告枠と広告主の広告をマッチさせるデジタルサービスを指す。媒体社が広告枠を販売するために使用するセルサイドツールと、広告主が利用するバイサイドツールがある。当初、このツール間で広告枠の直接取引を行っていた。しかし、これだけでは広告枠の売れ残りが発生し、また一回に購入する広告枠が多すぎるという欠点もあった。そこで、アドテク業界では運用型広告(プログラマティック広告ともいう)を生み出した。これによって媒体社と広告主を自動的に結び付けることができるようになった。閲覧者サイトを開いてから広告表示までの流れは「上記1―はじめに」で述べた。以下ではその仕組みの概要とどのようにその仕組みが組み上がったかについて触れる。

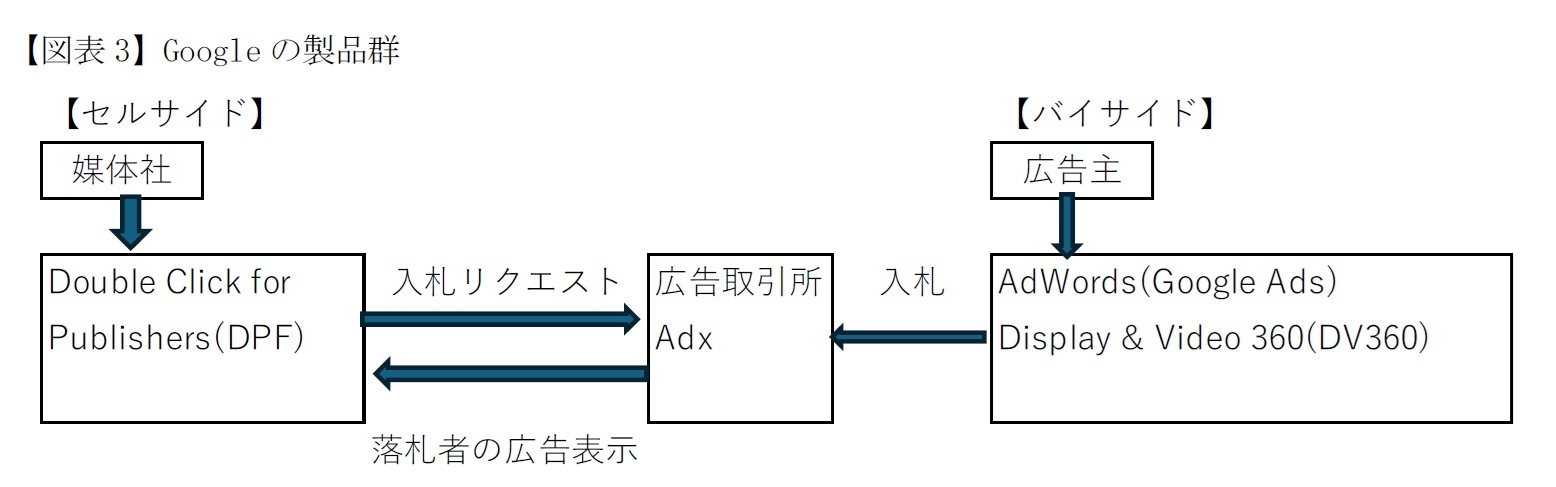

Googleは当初、媒体社の広告枠セルサイドツールとしてAdSenseと、広告主の広告枠バイサイドツールとしてAdWords(現在はGoogle Adsというが、判決文ではAdWordsで統一表記)を保有していた。

その後、バイサイドツールは進化し、広告主アドサーバーやデマンドサイドプラットフォームという広告出稿以外の機能を持つサービスも提供されるようになった。これらは広告を出稿することだけでなく、広告のクリック率やクリックした閲覧者のその後の動き等のデータを取れる機能を有しており、広告キャンペーンの調整に役立つものとなった。GoogleのデマンドサイドプラットフォームはDV360(Display & Video 360)と呼ばれる。なお、GoogleのバイサイドツールであるAdWords(現名称はGoogle Ads)は引き続きサービスを提供している。

そして媒体社と広告主をマッチングさせるサービスとして、広告取引所(Ad Exchange)が生み出され、運用型広告が可能になった。Googleの広告取引所はAdxと呼ばれている。

さらに、セルサイドツールは媒体社アドサーバーにとってかわられ、広告在庫の管理や販売が容易になった。Googleの媒体社向けアドサーバーはDoble Crick for Publisher (以下、「DFP」)と呼ばれる。Googleはもともと競合社であったDFPを買収したのだが、これがアドテク市場を大きく方向付けた。それは下記「3―Googleのアドテク事業の拡大」で述べる。

AdxとDFPはその後統合され、Google Ad Managerと単一ブランド化された。しかし、業界では引き続きAdxとDFPは別の製品と認識されている。

アドテクとは媒体社の広告枠と広告主の広告をマッチさせるデジタルサービスを指す。媒体社が広告枠を販売するために使用するセルサイドツールと、広告主が利用するバイサイドツールがある。当初、このツール間で広告枠の直接取引を行っていた。しかし、これだけでは広告枠の売れ残りが発生し、また一回に購入する広告枠が多すぎるという欠点もあった。そこで、アドテク業界では運用型広告(プログラマティック広告ともいう)を生み出した。これによって媒体社と広告主を自動的に結び付けることができるようになった。閲覧者サイトを開いてから広告表示までの流れは「上記1―はじめに」で述べた。以下ではその仕組みの概要とどのようにその仕組みが組み上がったかについて触れる。

Googleは当初、媒体社の広告枠セルサイドツールとしてAdSenseと、広告主の広告枠バイサイドツールとしてAdWords(現在はGoogle Adsというが、判決文ではAdWordsで統一表記)を保有していた。

その後、バイサイドツールは進化し、広告主アドサーバーやデマンドサイドプラットフォームという広告出稿以外の機能を持つサービスも提供されるようになった。これらは広告を出稿することだけでなく、広告のクリック率やクリックした閲覧者のその後の動き等のデータを取れる機能を有しており、広告キャンペーンの調整に役立つものとなった。GoogleのデマンドサイドプラットフォームはDV360(Display & Video 360)と呼ばれる。なお、GoogleのバイサイドツールであるAdWords(現名称はGoogle Ads)は引き続きサービスを提供している。

そして媒体社と広告主をマッチングさせるサービスとして、広告取引所(Ad Exchange)が生み出され、運用型広告が可能になった。Googleの広告取引所はAdxと呼ばれている。

さらに、セルサイドツールは媒体社アドサーバーにとってかわられ、広告在庫の管理や販売が容易になった。Googleの媒体社向けアドサーバーはDoble Crick for Publisher (以下、「DFP」)と呼ばれる。Googleはもともと競合社であったDFPを買収したのだが、これがアドテク市場を大きく方向付けた。それは下記「3―Googleのアドテク事業の拡大」で述べる。

AdxとDFPはその後統合され、Google Ad Managerと単一ブランド化された。しかし、業界では引き続きAdxとDFPは別の製品と認識されている。

3|2種のディスプレイ広告

ディスプレイ広告には、業界として2つのものがあると認識されている。これにはオープンウェブで表示されるディスプレイ広告と「壁に囲まれた庭」におけるディスプレイ広告がある、新聞社やメディア、またはソフト事業を行っていない企業にとっては社内でアドテクサービスを構築することは難しく、既存のアドテクサービスを利用する。これがオープンウェブのディスプレイ広告である。

他方で、Amazon、Meta、Microsoftなどは自社のホームページに広告を掲載するために自社サービスを活用している。これらを個別媒体社のみが利用できるという意味で「壁に囲まれた庭」のディスプレイ広告という。

ディスプレイ広告には、業界として2つのものがあると認識されている。これにはオープンウェブで表示されるディスプレイ広告と「壁に囲まれた庭」におけるディスプレイ広告がある、新聞社やメディア、またはソフト事業を行っていない企業にとっては社内でアドテクサービスを構築することは難しく、既存のアドテクサービスを利用する。これがオープンウェブのディスプレイ広告である。

他方で、Amazon、Meta、Microsoftなどは自社のホームページに広告を掲載するために自社サービスを活用している。これらを個別媒体社のみが利用できるという意味で「壁に囲まれた庭」のディスプレイ広告という。

4|コメント

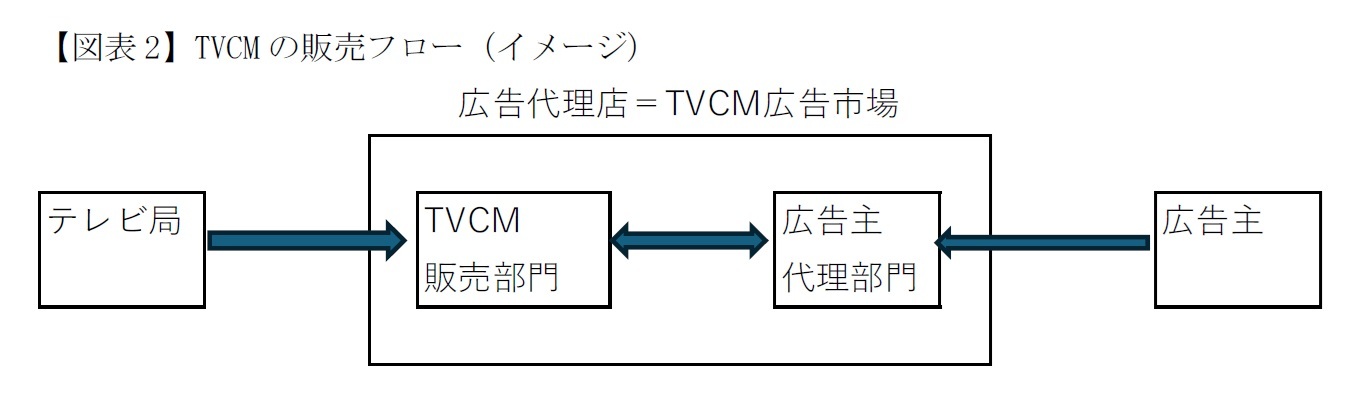

一見して非常に複雑な仕組みであるので、これをリアルの世界で例えてみると、近しいのはテレビCMであろう。民放TV局(日テレやTBSなど)は基本としてCM広告料で経営を行っており、広告枠をより有利に販売したいと考えている。これが上記でいう媒体社に該当する。

そして、TVCMを専門に取り扱う広告代理店があるとする(TVCM専門ではないが代表的な実例として電通や博報堂)。

広告代理店には二つの異なった部門があると仮定する。まず、テレビ局の広告枠販売事務を代行するTVCM販売部門があるとする。これがディスプレイ広告では媒体社アドサーバーに相当する。

もうひとつが、TVCM専門の広告主代理部門が存在し、広告枠の販売を媒介する。これがディスプレイ広告でいう広告取引所に該当する。

最後にTVCMを出稿したい企業が上記の広告主である。広告主が広告を出稿する際にはTV局に直接言うのではなく、広告主代理部門経由で申し込む3。他方、媒体社は上記代行会社経由で広告代理店にTVCM枠の販売媒介を依頼するという流れがイメージできると思うが、これがウェブ上、自動で行われるのが本判決の事例である(図表2)。ここで、どの広告がテレビ局で流れるかは入札で決まると仮定する。

一見して非常に複雑な仕組みであるので、これをリアルの世界で例えてみると、近しいのはテレビCMであろう。民放TV局(日テレやTBSなど)は基本としてCM広告料で経営を行っており、広告枠をより有利に販売したいと考えている。これが上記でいう媒体社に該当する。

そして、TVCMを専門に取り扱う広告代理店があるとする(TVCM専門ではないが代表的な実例として電通や博報堂)。

広告代理店には二つの異なった部門があると仮定する。まず、テレビ局の広告枠販売事務を代行するTVCM販売部門があるとする。これがディスプレイ広告では媒体社アドサーバーに相当する。

もうひとつが、TVCM専門の広告主代理部門が存在し、広告枠の販売を媒介する。これがディスプレイ広告でいう広告取引所に該当する。

最後にTVCMを出稿したい企業が上記の広告主である。広告主が広告を出稿する際にはTV局に直接言うのではなく、広告主代理部門経由で申し込む3。他方、媒体社は上記代行会社経由で広告代理店にTVCM枠の販売媒介を依頼するという流れがイメージできると思うが、これがウェブ上、自動で行われるのが本判決の事例である(図表2)。ここで、どの広告がテレビ局で流れるかは入札で決まると仮定する。

3 なお、原告の訴状によればディスプレイ広告では広告主の入札を代行する会社をイメージする必要があるが、後述のように広告主の入札を代行会社の市場というのは認定されていない(判決文では、訴訟のために作り上げられた概念と言っている)のでここでは省略をする。

3――Googleのアドテク事業の拡大

1|DFPの買収

2007年までにはGoogleの広告主向けツールであるAdWordsおよび媒体社向けツールであるAdSenseは既に世界最大のデジタル広告シェアを有していた。

そして、2008年、Googleは媒体社向けアドサーバーであるDFPを買収した。このことによりGoogleは自社媒体社向けツールであるAdSenseの主要な脅威を取り除いたとともに、媒体社サイドの競争者であるMicrosoftやYahooなどのライバルを引き離すことに成功した。

また、DFP買収に伴い、新興の広告取引所も同時に手に入れることができた(現在のAdx)。

これらのことから、Googleが広告主の顧客を増やせば増やすほど、媒体社はDFPを使いたがる。このように媒体社の客を増やせば増やすほど、広告主はGoogleのアドサービスを使いたがるという両面ネットワーク効果を生み出すことができた。

Googleの製品群は図表3の通りである。

2007年までにはGoogleの広告主向けツールであるAdWordsおよび媒体社向けツールであるAdSenseは既に世界最大のデジタル広告シェアを有していた。

そして、2008年、Googleは媒体社向けアドサーバーであるDFPを買収した。このことによりGoogleは自社媒体社向けツールであるAdSenseの主要な脅威を取り除いたとともに、媒体社サイドの競争者であるMicrosoftやYahooなどのライバルを引き離すことに成功した。

また、DFP買収に伴い、新興の広告取引所も同時に手に入れることができた(現在のAdx)。

これらのことから、Googleが広告主の顧客を増やせば増やすほど、媒体社はDFPを使いたがる。このように媒体社の客を増やせば増やすほど、広告主はGoogleのアドサービスを使いたがるという両面ネットワーク効果を生み出すことができた。

Googleの製品群は図表3の通りである。

Googleは媒体社と広告主の利用に関するインセンティブを促進するため、以下の二つの方針を実施した。

・限定的な例外を除き、AdWordsから入札できる広告取引所をAdxに限定すること、

・媒体社がAdxのリアルタイム入札にアクセスしたい場合は、DFPを利用すること

この方針により、AdxはDFPの在庫(=広告枠)をAdWordsの需要に結びつける接着剤となった。媒体社は中小広告主を含む膨大な広告主を抱えるAdWordsの需要に大きな魅力を感じており、Adxの利用、ひいてはDFPの利用は不可欠だと考えていた。

・限定的な例外を除き、AdWordsから入札できる広告取引所をAdxに限定すること、

・媒体社がAdxのリアルタイム入札にアクセスしたい場合は、DFPを利用すること

この方針により、AdxはDFPの在庫(=広告枠)をAdWordsの需要に結びつける接着剤となった。媒体社は中小広告主を含む膨大な広告主を抱えるAdWordsの需要に大きな魅力を感じており、Adxの利用、ひいてはDFPの利用は不可欠だと考えていた。

(2025年05月14日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/13 | マンダムの大規模買付けに関する対応方針の導入 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/11/06 | Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/28 | 東宝の自己株式取得-公開買付による取得 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月14日

保険と年金基金における各種リスクと今後の状況(欧州 2025.10)-EIOPAが公表している報告書(2025年10月)の紹介 -

2025年11月14日

中国の不動産関連統計(25年10月)~販売が一段と悪化 -

2025年11月14日

英国GDP(2025年7-9月期)-前期比0.1%で2四半期連続の成長減速 -

2025年11月14日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年9月)-「メリハリ消費」継続の中、前向きな変化の兆しも -

2025年11月13日

インド消費者物価(25年11月)~10月のCPI上昇率は0.25%と過去最低を更新

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米でのGoogle広告訴訟判決-オープンウェブ・ディスプレイ広告における独占認定】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米でのGoogle広告訴訟判決-オープンウェブ・ディスプレイ広告における独占認定のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!