- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 政策提言 >

- 成長戦略・地方創生 >

- 官民連携「EVカーシェア」の現状-GXと地方創生の交差点で進むモビリティ変革の芽

2025年05月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~EVカーシェアを通じたマーケティングから考えるグリーン変革(GX)

脱炭素社会を目指すグリーン変革(GX)の取り組みの中で、地域経済社会への貢献や社会課題の解決に向けた有望な実践例の一つとして注目されているのが、官民連携モデルによるEVカーシェアリングであり、全国の自治体で導入が進みつつある。本稿では、自治体におけるEVカーシェアの取り組みの現状と導入パターンを俯瞰し、「サステナブル・マーケティング」の文脈でその実態と効果を読み解いてみたい。

2――EVカーシェアとは何か―デジタルとサステナの融合による利用拡大の背景

EVカーシェアとは、「電気自動車(EV)を複数の利用者が共同利用するモビリティサービス」である。個人所有の負担を軽減しつつ、脱炭素社会への移行を後押しする仕組みとして注目されている。近年、都市部・地方を問わず、観光地、住宅地、行政拠点などで導入が進められており、単なる交通手段を超えて地域活性化や社会課題の解決と結びつくケースも多い。

EVカーシェアとは、「電気自動車(EV)を複数の利用者が共同利用するモビリティサービス」である。個人所有の負担を軽減しつつ、脱炭素社会への移行を後押しする仕組みとして注目されている。近年、都市部・地方を問わず、観光地、住宅地、行政拠点などで導入が進められており、単なる交通手段を超えて地域活性化や社会課題の解決と結びつくケースも多い。技術面でも、スマートフォンによるアプリベースの予約、GPS追跡、リモート解錠などにより、非対面でスムーズな利用体験が可能となっており、利用者層は若者だけでなく高齢者や観光客にも広がっているとされる。実際、エコノミーカーとしてのEVは都市交通との親和性も高く、車両コスト・維持費・操作性の面でも利便性の高い選択肢となりつつある。

3――地方創生やGX推進を同時に担う「戦略的モビリティモデル」

EVに限らずカーシェア市場そのものは世界的にも急拡大しており、その市場規模は2024年時点で約89億ドル、2033年には244億ドルに達する見通しだ1。なかでもEVの導入は、その成長をけん引する主な要因とされており、日本でもタイムズモビリティなどの主要事業者が、経済性に優れた軽自動車規格のEVを相次いで導入している。さらに、これと並行して充電インフラの整備も推進されており、社会的インフラとしての整合性が高められつつある2。そのため最近では、EV車両の導入は環境配慮層を取り込むだけでなく、ガソリン価格の高止まりや維持コスト増といった経済合理性の面からも支持を集めている。特に、軽自動車規格のEVの導入は、運転のしやすさや車両価格の観点から導入障壁を下げると同時に、「EVを身近に体験できる機会を提供する」ことを通じて、EVの社会的受容と普及促進の役割も担っている3。

このように、EVカーシェアは、都市機能の再設計、住民サービスの高度化、そして地方創生やGX推進を同時に担う、戦略的モビリティモデルとして注目されていると言えるだろう。

1 IMARC Group(2024)『カーシェアリングの市場規模、シェア、トレンド、予測:車種別(2025年~2033年)』、IMARCグループ

2 パーク24株式会社(2024)『カーシェアに軽EV「サクラ」を導入』ニュースリリース(2024年2月28日)

3 公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団(2024)『運輸・交通 環境 2025年度版』

このように、EVカーシェアは、都市機能の再設計、住民サービスの高度化、そして地方創生やGX推進を同時に担う、戦略的モビリティモデルとして注目されていると言えるだろう。

1 IMARC Group(2024)『カーシェアリングの市場規模、シェア、トレンド、予測:車種別(2025年~2033年)』、IMARCグループ

2 パーク24株式会社(2024)『カーシェアに軽EV「サクラ」を導入』ニュースリリース(2024年2月28日)

3 公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団(2024)『運輸・交通 環境 2025年度版』

4――サービス導入パターンから読み解く―官民連携「EVカーシェアモデル」の現在地

たとえば、群馬県のEVカーシェアサービス「G-Share」は、公用車を休日に県民や観光客に開放するという公共資産の有効活用(稼働率最大化)に加え、再生可能エネルギー由来の電力を活用したカーボンニュートラル運用、さらにスマホ完結型の非対面システムを組み合わせた、自治体型モビリティ政策の先進事例であり、公共資産の有効活用とGX推進、生活利便性の同時実現を図るモデルとして注目を集めている。

一方、仙台市の事例は、環境省の脱炭素先行地域5指定(2023年11月)を背景に、沿岸部観光地間の短距離移動課題をEVカーシェアで補完する仕組みを導入し、都市全体のGX施策と連動する形で、モビリティの脱炭素化と地域観光振興を統合的に進めるモデルである。GX時代における地域経済社会の持続的発展を意識した、自治体主導型サービスの象徴的な取り組みとして、注目される。

4 群馬県(2023)「EVカーシェアリング実証実験『EGシェア』」群馬県プレスリリース.2023年9月21日/仙台市(2024)「東部沿岸エリアの周遊促進に向けてEV(電気自動車)カーシェアリングを開始しました」仙台市プレスリリース、2024年6月27日/目黒区(2024)「カーシェアリング事業の本格導入を実施しています」目黒区ホームページ、更新日:2024年7月1日/新出光(2025)「イデックスグループのカーシェアリングサービス『idEV』 伊万里市EVカーシェアリング促進事業に採用」株式会社新出光プレスリリース/2025年3月3日、松本市(2025)「カーシェアで、EVに乗ってみませんか」松本市ホームページ、更新日:2025年3月26日

5 環境省により指定された、2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等の温室効果ガス排出削減についても2030年度目標と整合する削減を実現するモデル地域のこと。

一方、仙台市の事例は、環境省の脱炭素先行地域5指定(2023年11月)を背景に、沿岸部観光地間の短距離移動課題をEVカーシェアで補完する仕組みを導入し、都市全体のGX施策と連動する形で、モビリティの脱炭素化と地域観光振興を統合的に進めるモデルである。GX時代における地域経済社会の持続的発展を意識した、自治体主導型サービスの象徴的な取り組みとして、注目される。

4 群馬県(2023)「EVカーシェアリング実証実験『EGシェア』」群馬県プレスリリース.2023年9月21日/仙台市(2024)「東部沿岸エリアの周遊促進に向けてEV(電気自動車)カーシェアリングを開始しました」仙台市プレスリリース、2024年6月27日/目黒区(2024)「カーシェアリング事業の本格導入を実施しています」目黒区ホームページ、更新日:2024年7月1日/新出光(2025)「イデックスグループのカーシェアリングサービス『idEV』 伊万里市EVカーシェアリング促進事業に採用」株式会社新出光プレスリリース/2025年3月3日、松本市(2025)「カーシェアで、EVに乗ってみませんか」松本市ホームページ、更新日:2025年3月26日

5 環境省により指定された、2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等の温室効果ガス排出削減についても2030年度目標と整合する削減を実現するモデル地域のこと。

5――サステナブル・マーケティングの視点(1)~若年層へのインパクト

サステナブル・マーケティングは、社会課題の解決と事業成長を両立させるとともに、ブランド価値の強化や売上・利益の向上を同時に実現する経営戦略である。この観点から、EVカーシェアを俯瞰してみたい。

自治体や企業がEVカーシェア事業を通じて、脱炭素へのコミットメントを具体的に示し、脱炭素自治体や社会課題と連動した取り組みを可視化し、さらに社会貢献体験を提供することで、地域経済への「応援消費」を志向する生活者からの信頼を醸成できる。これにより、顧客との長期的な関係構築の基盤となる信頼を育むことが期待される。

自治体や企業がEVカーシェア事業を通じて、脱炭素へのコミットメントを具体的に示し、脱炭素自治体や社会課題と連動した取り組みを可視化し、さらに社会貢献体験を提供することで、地域経済への「応援消費」を志向する生活者からの信頼を醸成できる。これにより、顧客との長期的な関係構築の基盤となる信頼を育むことが期待される。

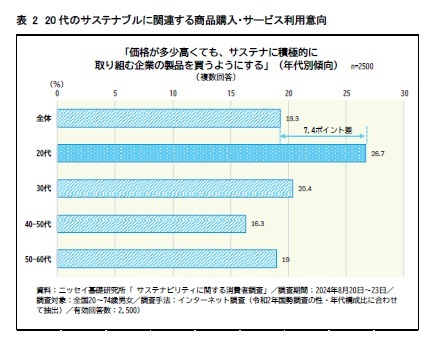

特に、ニッセイ基礎研究所の調査によれば、若年層(20代)は持続可能性に資する活動を行う企業の製品やサービスに対して利用意向を持つ傾向が示されている(表2)。この結果は、EVカーシェア事業が長期的なコミットメントを伴い、地域経済社会への貢献を果たすことを通じて、若年層に対する影響力を持つことを示唆しており、サービス導入に向けた重要な期待要素となるだろう。

特に、ニッセイ基礎研究所の調査によれば、若年層(20代)は持続可能性に資する活動を行う企業の製品やサービスに対して利用意向を持つ傾向が示されている(表2)。この結果は、EVカーシェア事業が長期的なコミットメントを伴い、地域経済社会への貢献を果たすことを通じて、若年層に対する影響力を持つことを示唆しており、サービス導入に向けた重要な期待要素となるだろう。さらに、EVカーシェアは単なるモビリティサービスにとどまらない。EVは、いわば「動く電源車」としての側面も持ち、地域の脱炭素、防災、観光、医療アクセスといった複合的な課題に応える多機能インフラとしての役割を果たしうる。こうした多面的な価値を通じて、利用者に「社会貢献をしている」という実感を提供できる可能性があるだろう。

6――サステナブル・マーケティングの視点(2)~最難関の「合理性を重視」する生活者層の取り込み

それでは、消費者に持続可能性を考慮した購買行動を促すエシカル消費推進の政策的観点から、EVカーシェアはどのように評価できるだろうか。

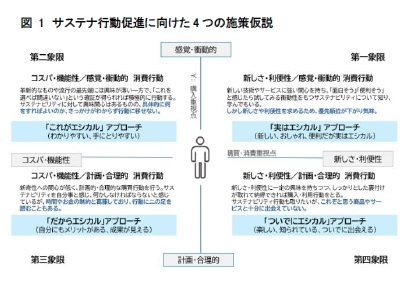

ニッセイ基礎研究所の分析では、合理性や納得感を重視する一方で、エシカル消費への意識は高いものの行動に移しづらい生活者が一定数存在しており、このような生活者を、どのようにサステナビリティ政策に取り込んでいくかが重要であると指摘している(図1)。

ニッセイ基礎研究所の分析では、合理性や納得感を重視する一方で、エシカル消費への意識は高いものの行動に移しづらい生活者が一定数存在しており、このような生活者を、どのようにサステナビリティ政策に取り込んでいくかが重要であると指摘している(図1)。この分析に基づき、エシカル行動を促す4つの行動仮説を提示6しているが、先の生活者層に対しては、「これがエシカル」「だからエシカル」といった、効果の実感が得やすく、日常生活の導線上で自然に組み込める利便性の高いサービスが有効だとされる。この点で、EVカーシェアは「効果が見える」「生活に自然に溶け込む」という要件を満たし、エシカル消費を促すマーケティングと高い適合性を持つと考えられる。

また、「ついでにエシカル」という、日常行動の延長上で気軽にエシカル消費を楽しめる仕組みが行動促進につながるとされる層に対しても、EVカーシェアの「便利で快適な利用体験」がそのまま社会貢献行動へと自然につながる仕組みが、魅力的に映る可能性もあるだろう。

6 詳しくは、ニッセイ基礎研レポート「サステナビリティに関する意識と消費者行動2024(3)-消費者のサステナ意識・行動ギャップを解く4つのアプローチ」(2025年3月28日)を参照のこと。解析の結果、日常的な消費態度を表す二つの軸〈コスパ・機能性 vs. 新しさ・利便性〉と〈感覚・衝動的 vs. 計画・合理的〉のうち、コスパ・機能を重視し、かつ計画的で合理的に行動する左下の第三象限に「エシカル意識を自分事化する」因子が集中していることが明らかになった。従って、この層にエシカル行動を促進するには、自分にも利益があり成果が可視化されることを訴求する「だからエシカル」という視点と、エシカル性を直感的に理解でき手に取りやすい形で示す「これがエシカル」という視点を双方から組み込むことが肝要であり、家計上のコストパフォーマンスが期待できるEVカーシェアは、シェアリングエコノミーの代表例として当該層と高い親和性を持つと考えられる。

7――地方創生とGX政策をつなぐ―「地域経済社会」「環境・エネルギー」「Society5.0」への貢献

個人所有に代わる協働消費(シェアリングエコノミー)の促進が、持続可能な消費へのシフトにおいて課題であるが、経済社会活動の根幹である「移動」と、エネルギー消費の効率化、そして技術的なイノベーションを組み合わせて提供されているカーシェアは、その代表的なアプローチの1つである。

そのうち、最も新しい「EVカーシェア」という生活者との接点は、人・企業・地域社会のあいだに未来を育む関係性をもたらす新たな起点となる可能性がある。それは単なるモビリティにとどまらず、地域交通の維持、防災対応、再生可能エネルギーの活用、観光振興といった多面的価値を内包しており、EVカーシェアは地域経済の循環促進やGX対応型インフラとして、選ばれる地域を目指していく上で、サステナブル・マーケティングの象徴的な取り組みの一つとなりうる。

地方創生とGX政策が交差7する現在、EVカーシェアは生活者・企業・自治体を結びつけ、「地域経済社会への貢献」「環境・エネルギー」、さらに「イノベーション(Society5.0)」8へと繋がる新たな価値創出のアプローチとして、今後も注視すべき官民連携の取り組みといえるのではないだろうか。

7 経済産業省(2021)『2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略』

8 一般社団法人日本経済団体連合会. (2024). FUTURE DESIGN 2040「成長と分配の好循環」~公正・公平で持続可能な社会を目指して~

そのうち、最も新しい「EVカーシェア」という生活者との接点は、人・企業・地域社会のあいだに未来を育む関係性をもたらす新たな起点となる可能性がある。それは単なるモビリティにとどまらず、地域交通の維持、防災対応、再生可能エネルギーの活用、観光振興といった多面的価値を内包しており、EVカーシェアは地域経済の循環促進やGX対応型インフラとして、選ばれる地域を目指していく上で、サステナブル・マーケティングの象徴的な取り組みの一つとなりうる。

地方創生とGX政策が交差7する現在、EVカーシェアは生活者・企業・自治体を結びつけ、「地域経済社会への貢献」「環境・エネルギー」、さらに「イノベーション(Society5.0)」8へと繋がる新たな価値創出のアプローチとして、今後も注視すべき官民連携の取り組みといえるのではないだろうか。

7 経済産業省(2021)『2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略』

8 一般社団法人日本経済団体連合会. (2024). FUTURE DESIGN 2040「成長と分配の好循環」~公正・公平で持続可能な社会を目指して~

(2025年05月09日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1813

経歴

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/09/17 | ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/08/27 | Z世代にとってサステナビリティは本当に「意識高い系」なのか-若年層の「利他性」をめぐるジレンマと、その突破口の分析 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/08/19 | 「縮みながらも豊かに暮らす」社会への転換(3)-「稼ぐ力」「GX」強化と若年・女性参加を促す「ウェルビーイング」 | 小口 裕 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【官民連携「EVカーシェア」の現状-GXと地方創生の交差点で進むモビリティ変革の芽】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

官民連携「EVカーシェア」の現状-GXと地方創生の交差点で進むモビリティ変革の芽のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!