- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 世界人口の動向と生命保険マーケット-生保マーケットにおける「中国の米国超え」は実現するのか-

世界人口の動向と生命保険マーケット-生保マーケットにおける「中国の米国超え」は実現するのか-

保険研究部 上席研究員 兼 気候変動リサーチセンター 気候変動調査部長 有村 寛

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――世界の人口動向

インドは、2061年にピーク(17億128万人)を迎えると予測されており、その後は緩やかに減少し、2100年には、15億500万人と予想されている。

一方、米国は、順位は落ちていくものの、今世紀中は人口が増え続け、2024年の3億4,500万人から2100年には4億2,100万人になるという4。

コロナ禍前の2019年における人口推計(「2019年推計」)と、2024年における同推計(「2024年推計」)を比較したのが(図表2)である。

これによれば、2050年の推計値は、コロナ前後で大きくは変わらないものの、2100年では、特に中国は、コロナ禍を経て、予測値も大幅に引き下げられたことになる(10億6,400万人[2019年推計]→6億3,300万人[2024年推計])。

1 United Nations World Population Prospects 2024 Summary of Results より。

2 United Nations World Population Prospects 2022,2024 Summary of Results、World Population Prospects 2019 より。

3 前掲注釈1と同じ。

4 一方、米国の連邦議会予算局(CBO)が今年1月13日に公表したところによれば、移民が減ることと出生率が低いまま推移することを背景に、米国の今後30年間の人口の伸びの推計値は大幅に引き下げられ、2054年の推計値は昨年の推計値を1,100万人下回る3億7,200万人とされている。(保険毎日新聞「海外トピックス 人口動態 米国:今後30年間の伸びを下方修正 2033年から減少に転化の予測 移民が減り出生率が下がることを反映」(2025年4月3日)より。)

2――世界の生保マーケット

ドイツに本社を置く、世界的な保険・金融グループであるアリアンツは、「Allianz Global Insurance Report 2022」において、「コロナ禍前には、我々を含め多くの機関は、保険料収入で2030年頃に中国が米国を抜いて世界最大の保険市場になるだろうと推測していた。しかし、コロナ禍等を経て、それは不可能であると考えられており、中国が世界最大の保険市場になるのは、おそらく2050年頃になるだろう。」としていた。

(図表3)は、スイス再保険による2013年、2023年における世界の生命保険マーケットの収入保険料、ならびにアリアンツによる2034年における予測値である。

ここ10年における中国、インドの成長は著しいものがあった。

中国は、2023年時点では3,904億ドルと、米国(7,148億ドル)の半分強となった。

更に、2034年には8,656億ドルと米国(1兆666億ドル)の約8割に迫る予測となっている。

また、インドは、2013年では、カナダに次ぐ11位(521億ドル)と、ランキング圏外だったが、2023年には第7位(1,001億ドル)、2034年は第3位(4,068億ドル)で米国の約4割と、著しい勢いで成長を続けている。

3――生保マーケットにおける「中国の米国超え」は実現するのか

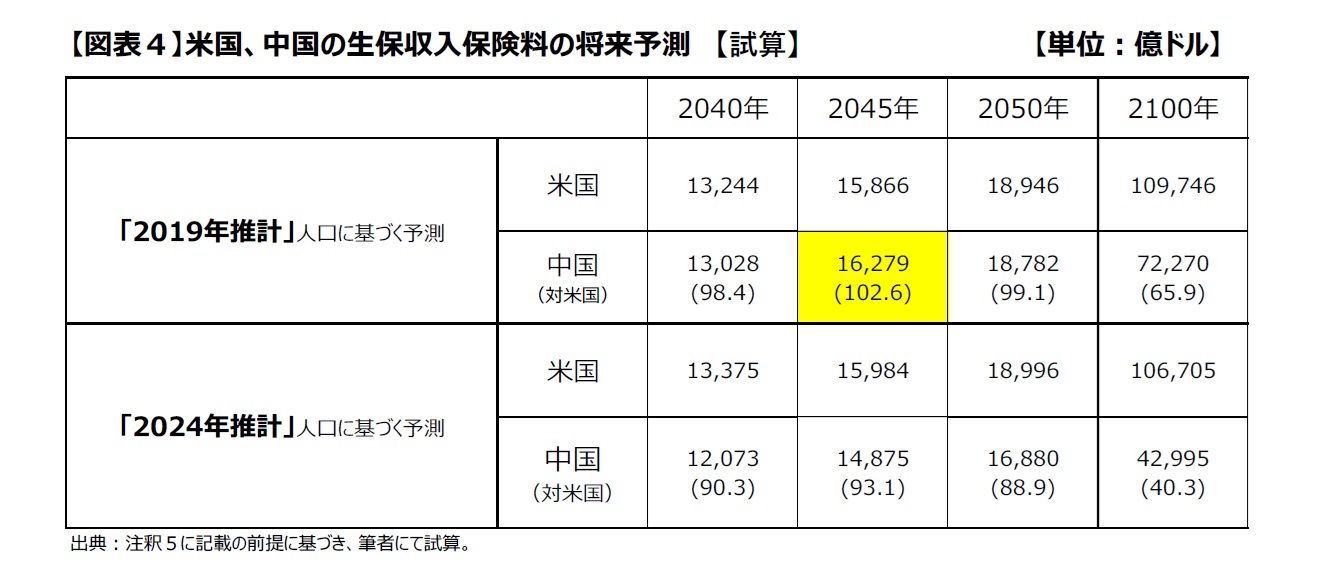

これによれば、「『2019年推計』人口に基づく予測」では、中国の生保収入保険料(16,279億ドル)は、2045年に米国(15,866億ドル)を2.6%上回り、2050年には再び米国に抜かれる結果となったが、「『2024年推計』人口に基づく予測」では、同数値における中国の米国超えはみられなかった。

また、2100年時点では、いずれの予測でも、中国の生保マーケットは米国に大きく水を空けられることとなった。

前提の置き方によって予測値も変わってくるため、(図表4)で示した数値は、先述のとおりあくまでも一つの試算例であり、目安に過ぎないが、当試算結果からは、中国生保マーケットの米国超えの実現は、予断を許さない状況にあると考えられる。

5 (図表4)の算出にあたっては、以下の前提を用いた。

(1) 2023年から2034年における米国、中国それぞれの「人口1人あたり保険料」の平均増加率(米国3.3%、中国7.2%)を算出。

(2) (1)で求めた「人口1人あたり保険料」の平均増加率について、米国は「2035年以降も同じ増加率が継続」と仮定。中国は、「中国の名目GDPは、2033年に米国の水準を一旦上回ることが予測され、2050年には再び米国が中国を上回ることが見込まれている」(通商白書2022、P206)を参考に、「2050年までの16年のうち、前半8年はそれまでと同じ増加率が継続、以降(2050年以降も同様)は米国と同じ増加率で推移する」と仮定。

(3) (1)、(2)で求めた、米国、中国の「人口1人あたり保険料の将来値」と「2019年人口推計」、「2024年人口推計」に基づき、2040年、2045年、2050年、2100年における米国、中国の生保収入保険料を算出。

4――おわりに

今回の試算では示せなかったが、先述のとおり、インドは、ピークを迎えた後の人口減少も緩やかで、2100年時点の人口も、2位以下を大きく引き離しており、2034年以降、遠からず米国、中国にからんでくることが予想され、長期的には、米国を抜いて一位になることも十分考えられる。また、人口の急増が予想されるアフリカ諸国でも、生保マーケットは急成長を遂げるであろう。

先述のとおり、人口動向は、生保マーケットに与える影響も大きく、マーケット予測等における主要な項目の一つと考えられることから、今後も引き続き、注視して参りたい。

(2025年04月25日「研究員の眼」)

03-3512-1822

- 【職歴】

1989年 日本生命入社

1990年 ニッセイ基礎研究所 総合研究部

1995年以降、日本生命にて商品開発部、法人営業企画部(商品開発担当)、米国日本生命(出向)、企業保険数理室、ジャパン・アフィニティ・マーケティング(出向)、企業年金G等を経て、2021年 ニッセイ基礎研究所へ、2023年7月より現職

2023年~ 大阪経済大学経済学部非常勤講師

有村 寛のレポート

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【世界人口の動向と生命保険マーケット-生保マーケットにおける「中国の米国超え」は実現するのか-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

世界人口の動向と生命保険マーケット-生保マーケットにおける「中国の米国超え」は実現するのか-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!