- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- 日本版サステナビリティ開示基準を巡る議論について-開示基準開発の経過と有価証券報告書への適用の方向性

日本版サステナビリティ開示基準を巡る議論について-開示基準開発の経過と有価証券報告書への適用の方向性

金融研究部 企業年金調査室長 年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・サステナビリティ投資推進室兼任 梅内 俊樹

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――日本版サステナビリティ開示基準開発の経過

国内で基準開発を担っているのはサステナビリティ基準委員会(SSBJ:Sustainability Standards Board of Japan)である。日本企業に適用される開示基準を実務面も踏まえて検討・開発することを主たるミッションとして新設された組織であり、基準開発にあたっては「質の高さ」と「国際的な整合性」を重視する方針が掲げられている。その方針のもとで開発された日本版サステナビリティ開示基準の公開草案は昨年3月に公表された。昨年7月を期限として募集された公開草案に対するコメントを踏まえつつ、その後も審議が重ねられ、昨年11月の温室効果ガス排出量等の指標の算定期間に関する公開草案の公表を経て、現在は基準確定の最終段階にある。

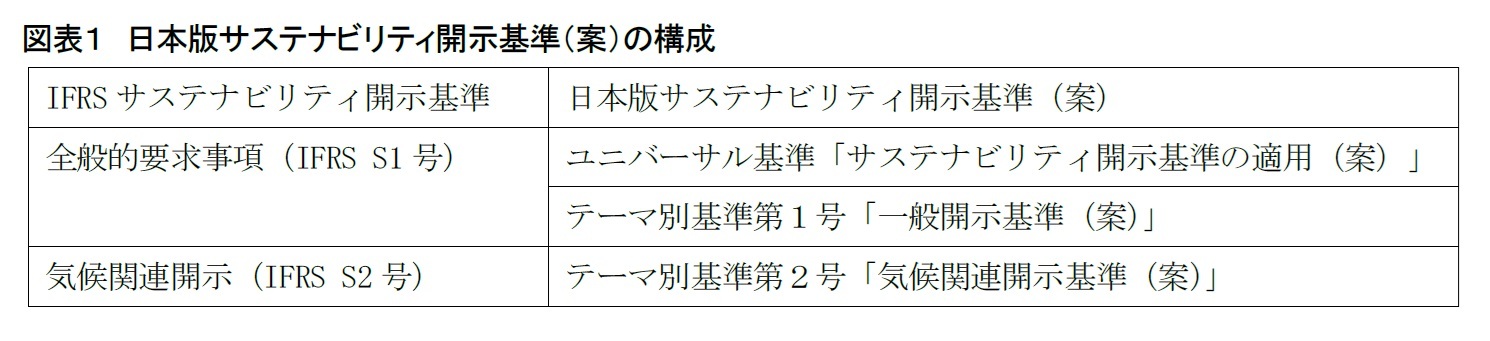

日本版サステナビリティ開示基準(案)は、ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用(案)」及び、テーマ別基準第1号「一般開示基準(案)」、テーマ別基準第2号「気候関連開示基準(案)」の3つの基準で構成されている。ISSB開示基準は、全般的要求事項(IFRS S1号)と気候関連開示(IFRSS2号)の2本立てとなっているが、日本版開示基準は、全般的要求事項(IFRS S1号)を「基本的な事項を定めたユニバーサル基準」と「サステナビリティ関連のリスク及び機会に関して開示すべき事項を定めたテーマ別基準第1号」に分け、開示基準の全体像がわかり易くなるように工夫が凝らされている。

例として、温室効果ガス排出量の報告で、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき測定した排出量の算定期間の取扱いが挙げられる。3月の公開草案では「サステナビリティ関連財務開示の報告期間との相違」が許容されていたが、昨年11月の公開草案では、ISSB開示基準と整合するように、「合理的な方法により期間調整を行い、報告期間に係る温室効果ガス排出量を算定すること」を要求する内容へと変更されている。

この他、ISSB開示基準に合わせるための主な変更点として、昨年3月の公開草案に組み込まれていた、1)報告期間ごとにレジリエンスの評価、2)スコープ1、2、3の温室効果ガス排出の絶対総量の合計値の開示、3)内部炭素価格に関して、同じ目的で複数の内部炭素価格を意思決定に用いている場合や複数の目的で内部炭素価格を意思決定に用いている場合の情報開示、を求める定めについては削除する方向となっていることが挙げられる。

他方、ISSB開示基準とは異なるが、日本独自の取扱いとして、昨年3月の公開草案の趣旨が踏襲される定めもある。ISSB開示基準では、スコープ2の温室効果ガス排出量について、ロケーション基準の開示を求めた上で、「エネルギーに係る契約証書に関する情報」の提供を要求しているが、日本版開示基準では、「契約証書に関する情報」に代えて、マーケット基準によるスコープ2の温室効果ガス排出量を開示することも認められる方向となっている。気候関連のリスクと機会に関しても、ISSB開示基準では、「リスクに対して脆弱な」及び「機会と整合した」資産又は事業活動の「金額及びパーセンテージ」の開示が求められているが、日本版開示基準では、「金額及びパーセンテージ」の他に、資産又は事業活動の「規模に関する情報」も選択可能とされる見通しである。いずれも実務上の事情を踏まえた対応であり、開示される情報の有用性を優先している点で共通する。

ファイナンスド・エミッションに関する追加的な情報の開示における世界産業分類基準(GICS)の取扱いにおいても、ISSB開示基準とは異なる定めが検討されている。ISSB開示基準では、6桁の産業レベルコードを用いて産業別に分解したファイナンスド・エミッション及びグロス・エクスポージャーに関する情報の開示が要求される。ただし、当該要求は、GICSのライセンサーに対するライセンス料の支払いを義務付けることになるなどの問題が指摘されており、ISSBにおいても当該定めの改訂が検討されている。こうした状況を踏まえ、日本版開示基準では、当該情報については、「当面の間、開示しないことができる」とする独自の経過措置が定められる方向となっている。

なお、上記に挙げた日本版開示基準の方向性は、サステナビリティ基準委員会での審議の経過により推察されるものであるが、最終形については今後公表される確定版を改めて確認する必要がある。

2――有価証券報告書での適用に向けた方向性

適用対象と適用時期については、国際的なベースラインと位置付けられるISSB開示基準と同等の基準を取り込む必要性や企業等の準備期間を考慮し、プライム市場上場企業に段階的に導入する案が検討されている。具体的には、時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業については2027/3期から開示基準の適用を義務化し、時価総額1兆円以上については2028/3期から、時価総額5000億円以上については2029/3期から適用を義務化し、残りのプライム市場上場企業については2030年代のいずれかのタイミングで適用を義務化する案が有力となっている。

適用が義務化される最初の年度については、企業の開示実務に配慮し、二段階開示を認める方向で議論されている。本来、サステナビリティ情報は財務諸表との同時開示が原則であるが、有価証券報告書の提出時には現行の開示規制に基づく開示事項を開示することとし、サステナビリティ開示基準に準拠した情報については訂正報告書において一括して開示することを認めることが議論されている。ISSB開示基準においても適用初年度においては、半期報告に合わせてサステナビリティ情報を開示することが認められていることを踏まえた措置であることを勘案すると、当該訂正報告書は、半期報告書の提出期限までの報告が求められることになるものと想定される。

なお、有価証券報告書は、株主総会前に投資家が確認できるようにすべきとの意見もある。現状では、株主総会前に有価証券報告書を開示する企業は限られるが、投資家が開示情報を確認できる時間を確保できるように、金融庁では株主総会の開催時期の変更を促すことも検討されている。財務諸表との同時開示が義務化される開示基準適用2年目以降、つまり時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業であれば2028/3期以降は、株主総会前の有価証券報告書の提出を求められる可能性もある。

サステナビリティ情報ならではの事情を勘案した対応も検討されている。サステナビリティ関連財務開示では、温室効果ガス排出量をスコープ1、2、3に区分して開示することが求められるが、スコープ3排出量の開示では、バリューチェーン上の主体やデータプロバイダーなど、開示企業の統制が及ばない第三者から取得した情報を利用せざるを得ないといった事情がある。仮に、利用した情報の誤りが事後的に発覚した場合に開示企業が責任を問われることになれば、積極的な開示を期待することは難しくなる。このため、スコープ3排出量については、1)統制の及ばない第三者から取得した情報を利用することの適切性や見積もりの合理性について会社内部で適切な検討が行われたことが説明されている場合であって、2)その開示の内容が一般に合理的と考えられる範囲のものである場合には、虚偽記載等の責任を免れることを、開示ガイドラインに明記することが検討されている。

保証制度については、当面の対応として、同時開示が義務付けられるタイミングで保証適用を義務化し、義務化後2年間は保証範囲をスコープ1、2の排出量、ガバナンス、リスク管理とする案や、保証業務の担い手を、新たな登録制度の下で登録を受けた監査法人又はその他の保証業務提供者とする案を軸に議論が進められている。より具体的な論点については今後の議論の行方を確認したい。

(2025年02月28日「基礎研レター」)

03-3512-1849

- 【職歴】

1988年 日本生命保険相互会社入社

1995年 ニッセイアセットマネジメント(旧ニッセイ投信)出向

2005年 一橋大学国際企業戦略研究科修了

2009年 ニッセイ基礎研究所

2011年 年金総合リサーチセンター 兼務

2013年7月より現職

2018年 ジェロントロジー推進室 兼務

2021年 ESG推進室 兼務

梅内 俊樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/16 | サステナビリティ情報開示の法制化の概要 | 梅内 俊樹 | 基礎研レター |

| 2025/04/03 | 資産配分の見直しで検討したいプライベートアセット | 梅内 俊樹 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/02/28 | 日本版サステナビリティ開示基準を巡る議論について-開示基準開発の経過と有価証券報告書への適用の方向性 | 梅内 俊樹 | 基礎研レター |

| 2024/09/06 | 持続的な発展に向けて-SDGsの先を見据えた継続的な取組が必要か? | 梅内 俊樹 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本版サステナビリティ開示基準を巡る議論について-開示基準開発の経過と有価証券報告書への適用の方向性】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本版サステナビリティ開示基準を巡る議論について-開示基準開発の経過と有価証券報告書への適用の方向性のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!