- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 不適切な「No.1表示」を生み出す構造的背景と今後の道筋-デジタル時代の「消費者の脆弱性」に向き合う試金石となるか

不適切な「No.1表示」を生み出す構造的背景と今後の道筋-デジタル時代の「消費者の脆弱性」に向き合う試金石となるか

生活研究部 准主任研究員 小口 裕

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~改正景品表示法施行とNo.1表示問題

改正景品表示法(「不当景品類及び不当表示防止法」)1が、2024年10月1日から施行された。この改正の主なトピックは、優良誤認表示や有利誤認表示に対する直罰(100万円以下の罰金)の新設と、適格消費者団体による資料開示要請規定の導入である。前者は意図せずに不当表示を行った事業者のみならず、景品表示法に違反することを認識しながら違反行為を行う悪質な事業者に対して、即時に罰則が適用されることが特徴となっている。後者は、一定の適格性を満たす消費者団体が表示を行う事業者に対し、その裏付けとなる合理的根拠を示す資料開示を求めることができるというもので、事業者にはその要請に応じる努力義務が課されることになった。また、一定期間内に違反行為を繰り返した場合の課徴金額が増額されるなど、法改正により景品表示法違反に対する規制は全般的に強化されており、今後、事業者は自らの情報発信に対してより慎重な配慮が求められることになる。

それに先駆けて9月26日に消費者庁から公表されたのが、「No.1表示に関する実態調査の報告書2」である。No.1表示とは、事業者が自社の優良性や有利性を強調するため、広告などで「売上No.1」や「安さ第1位」などの表現を用いる表示のことを指す。このような宣伝や広告、販売促進表示は、事業者のマーケティング活動においてよく見られており、消費者に商品選択の際の判断材料を提供し、商品選択の時間短縮や情報収集コストの削減といった効果を生み出す有効な施策である。

しかし一方で、その表示が合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には、消費者に誤認を与える不当表示となり、景品表示法に抵触する可能性がある。同報告書では、どのような表現が消費者に誤認を与え、問題となるのかについて、運用上の一定の基準や考え方を示しているが、これらの問題の多くは、企業と消費者の間に存在する情報の非対称性3に起因しているとされる。

特に、今後オンラインで商品やサービスを購入する消費者がますます増加することが予想されるなか、事業者にとってデジタル広告を用いた商品・サービスの訴求は欠かせない手段になりつつある。クリックやタップ一つで消費者がそのまま商品購入やサービス申込のプロセスに進むことができるというインタラクティブ性はデジタル広告の強力な特徴である。そのような環境下で、不適切なNo.1表示が引き起こす消費者の誤認リスクはさらに深刻さを増す可能性があり、それらは総じて持続可能でサステナブルな消費を妨げる要因となりかねない。そこで本稿では、消費者庁のNo.1表示に関する実態調査報告書を踏まえ、消費者にとっての問題点とその背景、今後の道筋について整理していく。

1 不当景品類及び不当表示防止法の一部改正(2024年10月1日施行)

2 消費者庁「No.1表示に関する実態調査の報告書」(2024年9月26日公表)

3 消費者と事業者などの主体間において、持っている情報の量・質に格差があることを示す。

先述の通り、No.1表示自体は、消費者にとって一定のメリットをもたらすマーケティング活動である。しかし、その表示が一定の条件を満たさない場合には、消費者に誤認を与える不当表示として、景品表示法上の問題となる。景品表示法第5条では、自己が供給する商品等の内容や取引条件について、実際のものや競争事業者のものよりも、著しく優良である、または著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を不当表示として禁止している。端的に言えば、No.1表示が合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合が問題となる。特に、根拠としてアンケート調査やヒアリング調査など、消費者の主観的な評価が用いられている場合(第三者の主観的評価を指標とするNo.1表示)は、誤認を招くリスクが高くなる。先の法改正にしても、消費者庁は、このような不正なNo.1表示に対して問題意識を持っている様子がうかがえる。

そもそも、この問題に焦点となった端緒は、2008年に公正取引委員会が公表した「No.1表示に関する実態調査報告書4」まで遡る。この報告書では、特に、主観的評価を用いる場合において、その調査設計やデータ処理の客観的な妥当性が重要であることを指摘している。また、No.1表示は他の商品やサービスと比較して優位性を示すため、比較広告の一種と考えることができるが、2016年に消費者庁が示した「比較広告に関する景品表示法上の考え方5」では、景品表示法では問題とならないケースの一般原則が示されているものの、その具体的な判断基準には触れておらず、詳細は各関係団体の運用に委ねる姿勢が示されている。

4 公正取引委員会「No.1表示に関する実態調査報告書 」(2008年6月13日公表)

5 消費者庁「比較広告に関する景品表示法上の考え方 」(2016年4月1日公表)

2――No.1表示等の広告物の実態~消費者庁「No.1表示に関する実態調査報告書」より~

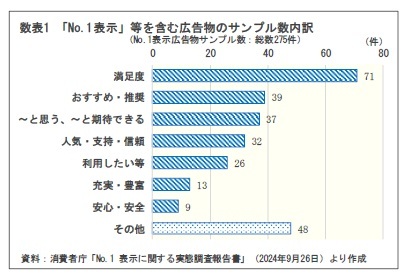

それでは、No.1表示等を含む広告物の実態を詳しく見てみていきたい。消費者庁は、2024年の実態調査6において、主観的評価によるNo.1表示を中心に実際の広告物をサンプル収集し、No.1表示に用いられているフレーズや、その根拠となる調査内容・方法の記載有無や内容について、確認・分析を行っている7。たとえば、No.1表示に関連する広告物として計275件が確認されている。

その中で最も多いのは「顧客満足度 No.1」などの満足度に関するNo.1表示であり、71件を占めている。上位には、主観的な評価に基づく「おすすめ・推奨(例:おすすめしたい○○)」(39件)や、「~と思う」「~と期待できる」(例:衛生的だと思う No.1)(37件)といったフレーズ8を含む広告物が並んでおり、その中には効果・効能に直結するような表現もみられる(数表1)。

その中で最も多いのは「顧客満足度 No.1」などの満足度に関するNo.1表示であり、71件を占めている。上位には、主観的な評価に基づく「おすすめ・推奨(例:おすすめしたい○○)」(39件)や、「~と思う」「~と期待できる」(例:衛生的だと思う No.1)(37件)といったフレーズ8を含む広告物が並んでおり、その中には効果・効能に直結するような表現もみられる(数表1)。

6 消費者庁「消費者に対するアンケート調査」(実施期間:令和6年8月1日~9日 集計対象者数:1000サンプル)

7 消費者庁「広告等のサンプリング調査」(主観的評価によるNo.1表示を中心に広告物を収集。該当広告数は275点)

8 その他、報告書には「人気・支持・信頼」(例:口コミ人気No.1)、「利用したい等」(例:使ってみたい〇〇No.1)、

「充実・豊富」(例:情報充実度No.1)、「安心・安全」(例:安心・安全の〇〇No.1)が事例として挙げられている。

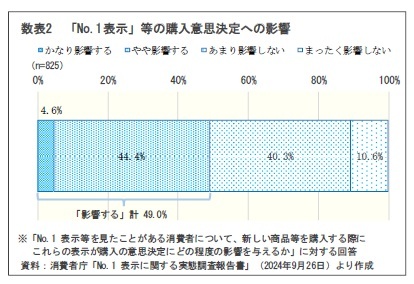

「No.1」表示は、消費者に対してその商品が他社製品よりも優れているという印象を強く与えるが、これらの表示を消費者はどのように受け止めているのだろうか。

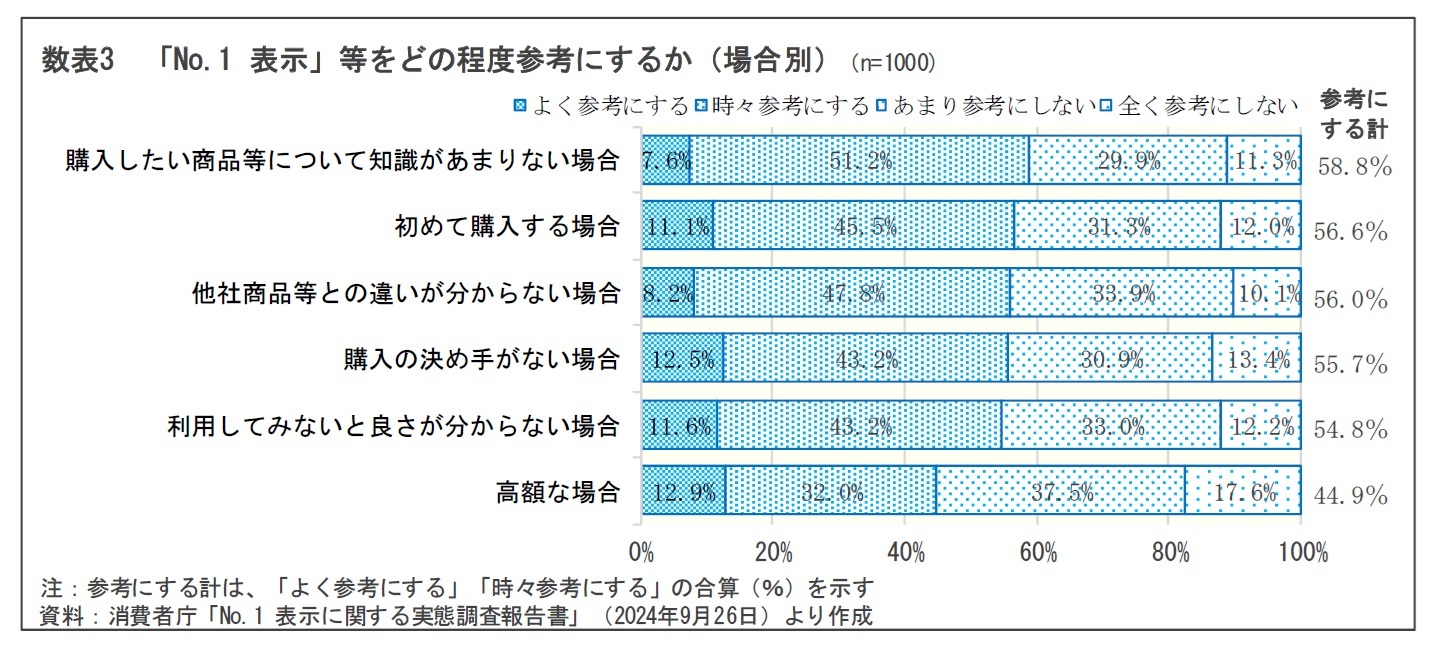

「参考にする計」(「よく参考にする」と「時々参考にする」の合計)をみると、「購入したい商品等について知識があまりない場合」(58.8%)、「初めて購入する場合」(56.6%)が続き、消費者の商品知識が十分でない場合など、事業者との情報の非対称性9に起因するシーンや、「他社商品等との違いが判らない場合」(56%)といった、スマートフォンやPCモニター上で、商品・サービスを商品画像やテキスト情報に基づいて購入選択することも多いオンライン購入などのデジタル消費で留意したい項目が並ぶ。また、「よく参考にする」では「高額の場合」(12.9%)が最も高く、この点も消費者の脆弱性10の観点から十分な配慮が必要であろう。

消費者行動の視点では、一般的に、消費者が商品・サービスに関する詳細な情報を持たない場合、何らかの手掛かりを基づいて選択を行うとされる。No.1表示については、それが不適切な根拠に基づく場合に、「他の商品やサービスより優れていると利用者が評価している」という情報が消費者にとってバイアスとなり、購入意思決定を歪ませる恐れがある。消費者庁の調査結果にある「影響がある」「参考にする」という回答は、まさにこうした実態を反映しているとも言えるだろう。

こうしたリスクを避けるために、消費者庁は実態報告の中で、合理的根拠に関する考え方を示している。基本的には、主観的評価によるNo.1表示を行う場合は特に調査の客観性が担保されるよう、十分な注意が必要であり、調査設計者の恣意性、つまりNo.1を確保するために「調査を意図的に操作しない姿勢」をどれだけ徹底できるか、が重要となる。

9 消費者契約法2条では、契約締結や取引について消費者と事業者間に「情報・交渉力の格差」がある点に言及している。

10 消費者脆弱性とは、消費者が商品・サービスの提供者に対して、不利益を被る可能性がある状況にあることを指す。消費者基本法では、事業者に対して、消費者が有する可能性のある脆弱性に適切な対応をとるよう促している。

(2024年10月30日「基礎研レター」)

03-3512-1813

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/23 | 御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/09/17 | ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/08/27 | Z世代にとってサステナビリティは本当に「意識高い系」なのか-若年層の「利他性」をめぐるジレンマと、その突破口の分析 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【不適切な「No.1表示」を生み出す構造的背景と今後の道筋-デジタル時代の「消費者の脆弱性」に向き合う試金石となるか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

不適切な「No.1表示」を生み出す構造的背景と今後の道筋-デジタル時代の「消費者の脆弱性」に向き合う試金石となるかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!