- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- マーケティング >

- 累積発行枚数1億枚を超えたマイナンバーカード (1)-ソーシャルマーケティング視点から見るデジタル行政の現在地

累積発行枚数1億枚を超えたマイナンバーカード (1)-ソーシャルマーケティング視点から見るデジタル行政の現在地

生活研究部 准主任研究員 小口 裕

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――ついに累積発行枚数が1億枚を超えた「マイナンバーカード」

現在、デジタル庁は2023年6月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」に基づき、自治体の行政手続きの効率化とユーザーの利便性向上を目指して行政手続きのオンライン化を推進している。今後、労働力不足により公共サービスの維持が困難になることが多くの自治体で懸念されているが、行政手続に残る無駄や不便を解消しながら、地方や離島に住む人々も平等で均質な公共サービスを利用していくことは、持続可能な社会の基盤強化に向けて重要な論点でもある。

そのデジタル行政サービスの核となるのが「マイナンバーカード」である。マイナンバーカードは本人の申請に基づき交付される(マイナンバー法1第17条)もので、取得は任意であるが、2016年1月の交付開始から約8年8か月を経て、2024年8月末時点で、ようやく累積発行枚数21億枚の大台に達した。また、この時点で保険証としての利用登録率(有効登録率)3も保有枚数の80%に達しており、既に多くの人が健康保険証として使用できる状態にある。

今後、この利用が進むことで診療や調剤業務の効率化が進み、医療、製薬、保険、ヘルスケア関連業界にも恩恵が広がると考えられる。さらに、スマートフォン上の「デジタル認証アプリ」の導入により、スマートフォンでの簡便な認証が実現すれば、行政手続きのさらなる簡略化が期待される。これらの取り組みは、持続可能な行政サービスの提供に不可欠な基盤を形成し、人々にとって住みやすさやウェルビーイングにつながる重要な政策課題といえるだろう。

1 正確には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(デジタル庁)

2 2024年8月末時点のマイナンバーカード累計交付枚数(再交付、更新を含む過去に交付されたカードの累計枚数)。

なお、保有枚数(累積交付枚数から死亡や有効期限切れによる廃止を除く)は93,470,356枚(2024年9月27日現在)

3 健康保険証としての利用登録がなされたマイナンバーカードの枚数を現在保有されているカードの枚数(交付枚数から

死亡や有効期限切れなどにより廃止されたカードの枚数を除いたもの)で除した割合(%)のこと

2――2016年1月交付開始から8年余の道程~カード普及に寄与した「マイナポイント事業」

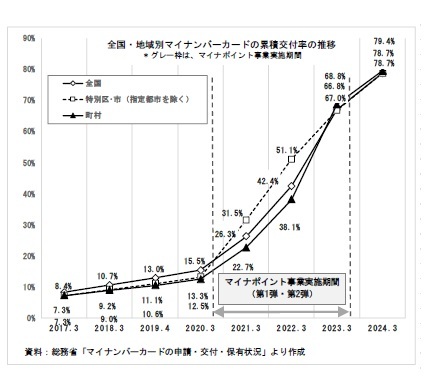

しかし、この普及の経緯を振り返ると、必ずしも順風満帆ではなかったといえる。2016年1月に交付が開始されたものの、2020年3月時点での累積交付率4は全国でわずか15.5%に過ぎず、普及は低調であった。

しかし、この普及の経緯を振り返ると、必ずしも順風満帆ではなかったといえる。2016年1月に交付が開始されたものの、2020年3月時点での累積交付率4は全国でわずか15.5%に過ぎず、普及は低調であった。この転機となったのがマイナポイント事業である。これは、マイナンバーカードを取得した消費者が、電子決済サービスからマイナポイントの還元を受けられる制度であり、第一弾(2020年7月1日開始)と第二弾(2022年1月1日開始)が実施された。これ以降、累積交付率は年率平均15%以上の伸びへと急拡大し、さらに、第二弾事業では当初のポイント申請期限であった2023年2月末から延長を繰り返し、同年9月末まで延長されていることから、本事業がマイナンバーカードの普及に大きく寄与したことは間違いないように思われる。

4 各年3月末日時点の累計交付枚数を、その前年1月1日時点の住民基本台帳人口で除した割合(%)のこと

3――インセンティブと損失回避の心理が決め手?~ソーシャルマーケティング視点で見る普及の鍵

また、第二弾事業においてポイント申し込み期限が幾度となく延期された影響についても興味深い。ソーシャルマーケティングや行動経済学において、行動に対するインセンティブに時間制限を設けることは、意図した行動を促進するための効果的なアプローチとして知られているが、申請期限の度重なる延長によって人々に生じた「今、行動しないと機会を失う」という緊迫感が取得行動を促したという見方もできるだろう。実際、2023年度の年間発行枚数1426万枚のうち、83.5%が申請期限の9月末までの期間に集中していたことからも、その駆け込み度合いが見て取れる。つまり、申請期限の設定とその延期が、ポイントを得る機会を逃すことが人々に損失として認識され、それを回避するために、具体的な行動を起こす動機付けに繋がった可能性がある6。

この様にマイナンバーカードの普及が進み、政府のデジタル行政サービスは信任を得て、大きく前進する機を得た様に見える。しかしその一方で、デジタル庁は冒頭の重点計画の中で、「社会のデジタル化に対して良いと思わない」との声が一定数存在することを指摘している。そこで次回は、デジタル行政サービスに対する人々の意識の観点から、行政のデジタル化の「今」を考察してみたい。

5 マーケティング手法を用いて、社会課題に対する生活者や関係者のポジティブな行動変容を目指すアプローチのこと

6 損失回避の法則:人間が得をすることより「損をしないこと」を選んでしまう心理現象。リスクを回避しようとする人の特性を表す。

(2024年10月16日「研究員の眼」)

03-3512-1813

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/09/17 | ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/08/27 | Z世代にとってサステナビリティは本当に「意識高い系」なのか-若年層の「利他性」をめぐるジレンマと、その突破口の分析 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/08/19 | 「縮みながらも豊かに暮らす」社会への転換(3)-「稼ぐ力」「GX」強化と若年・女性参加を促す「ウェルビーイング」 | 小口 裕 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【累積発行枚数1億枚を超えたマイナンバーカード (1)-ソーシャルマーケティング視点から見るデジタル行政の現在地】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

累積発行枚数1億枚を超えたマイナンバーカード (1)-ソーシャルマーケティング視点から見るデジタル行政の現在地のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!