- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 米国経済 >

- 米労働市場の緩やかな減速が継続-景気が堅調を維持する中、失業率の大幅上昇は回避へ

2024年10月25日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.はじめに

米国の労働市場は24年9月の雇用統計が足元で改善していることを示したものの、これまでの累積的な金融引締めの影響もあって全般的な減速傾向が続いている。もっとも、労働需要の低下は求人数の低下で吸収され、大幅な失業者数の増加は回避されており、労働市場は概ね堅調を維持している。

本稿では労働市場の主要な指標を確認した後、今後の見通しについて論じた。結論から言えばFRBによる累積な金融引締めの影響もあって、労働市場の減速は今後も続くことが予想される。しかしながら、米景気が堅調を維持しているほか、ソフトランディングする可能性が高まる中で失業率の大幅な上昇は回避される可能性が高い。

本稿では労働市場の主要な指標を確認した後、今後の見通しについて論じた。結論から言えばFRBによる累積な金融引締めの影響もあって、労働市場の減速は今後も続くことが予想される。しかしながら、米景気が堅調を維持しているほか、ソフトランディングする可能性が高まる中で失業率の大幅な上昇は回避される可能性が高い。

2.労働市場の減速は継続

(雇用統計)9月は雇用者数、失業率ともに改善。サームルール抵触は景気後退を意味しない

非農業部門雇用者数(前月比)は24年9月が+25.4万人(前月:+15.9万人)と前月から大幅に増加し、24年3月以来の水準となった(前掲図表1)。また、過去2ヵ月分が合計+7.2万人の大幅な上方修正となった結果、24年7-9月期の月間平均増加ペースが+18.6万人と、上方修正される前の6月-8月期の3ヵ月移動平均である+11.6万人から大幅に増加しており、雇用鈍化懸念を払しょくする結果となった(前掲図表1)。ただし、24年上期の同+20.7万人からは低下しており、雇用増加ペースの鈍化傾向は続いている。

失業率は23年4月の3.4%を底に24年7月に4.3%まで上昇していたが、9月は4.1%と2ヵ月連続で低下しており、足元で上昇が一服した。

非農業部門雇用者数(前月比)は24年9月が+25.4万人(前月:+15.9万人)と前月から大幅に増加し、24年3月以来の水準となった(前掲図表1)。また、過去2ヵ月分が合計+7.2万人の大幅な上方修正となった結果、24年7-9月期の月間平均増加ペースが+18.6万人と、上方修正される前の6月-8月期の3ヵ月移動平均である+11.6万人から大幅に増加しており、雇用鈍化懸念を払しょくする結果となった(前掲図表1)。ただし、24年上期の同+20.7万人からは低下しており、雇用増加ペースの鈍化傾向は続いている。

失業率は23年4月の3.4%を底に24年7月に4.3%まで上昇していたが、9月は4.1%と2ヵ月連続で低下しており、足元で上昇が一服した。

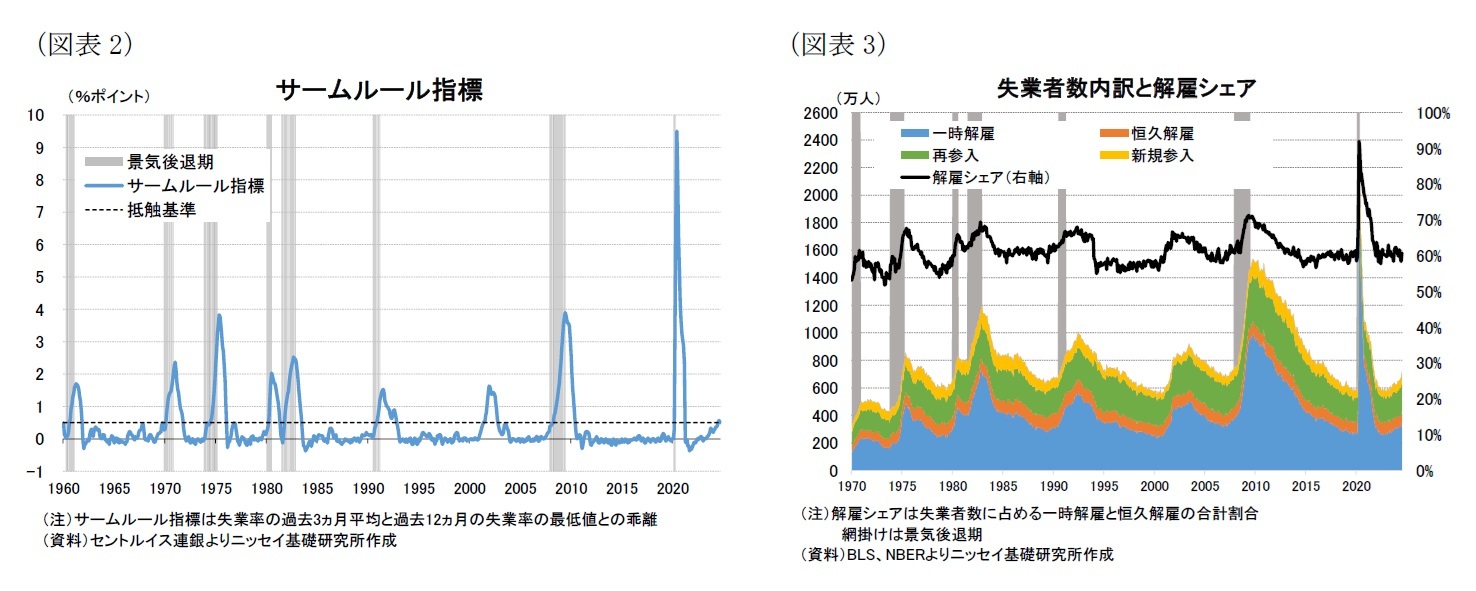

一方、失業率は7月以降、景気後退の開始を示すサインとされる「サームルール」に抵触した状況が続いている。サームルールはFRBのエコノミストを務めていたクラウディア・サーム氏が考案したもので、失業率の3ヵ月移動平均が直近12ヵ月の最低水準から0.5%ポイント以上上昇した場合に景気後退が始まるとされている。実際に1970年以降の7回全ての景気後退局面でサームルールが機能していたことが知られている(図表2)。7月の失業率が4.3%に上昇したことでサームルールの指標は0.53%ポイントとなったほか、9月も0.5%ポイントと辛うじて抵触した状況が続いている。

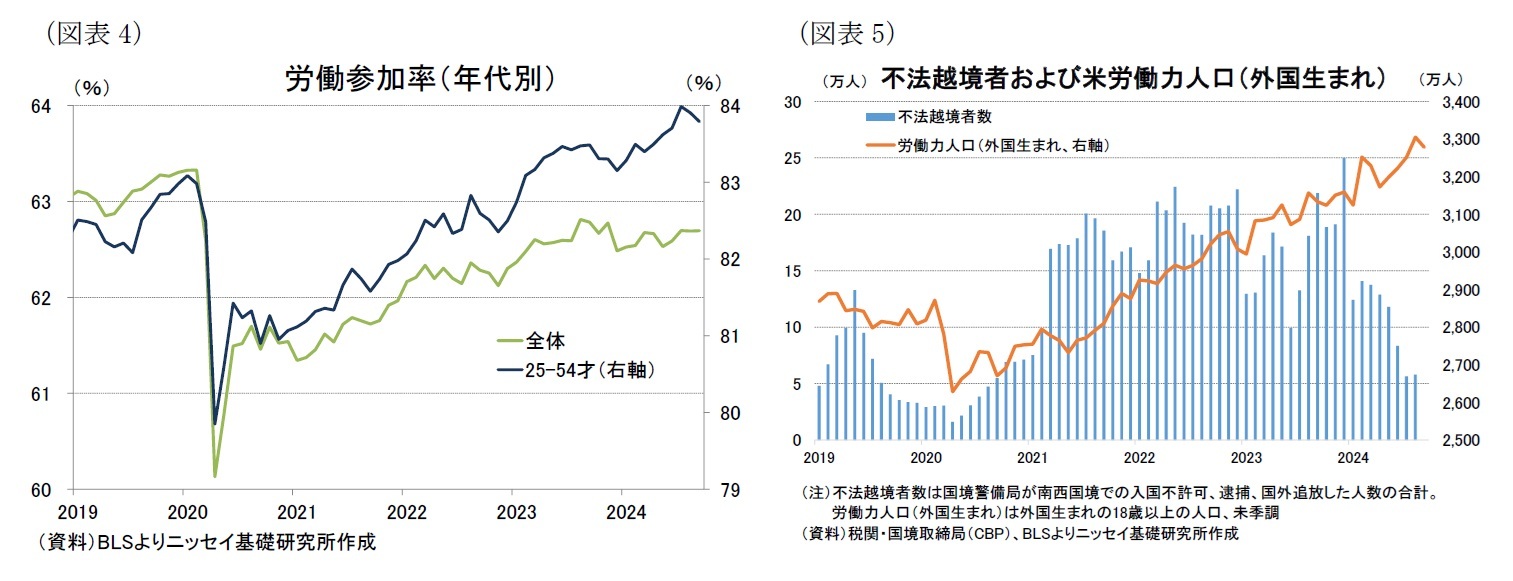

もっとも、サームルールに抵触したものの、米国経済が既に景気後退に陥っているか、早期に景気後退に陥る可能性は低いとみられる。足元では引続き雇用増加が続いているほか、失業者数の増加が通常の景気後退にみられる「一時解雇」や「恒久解雇」の急増に伴う状況ではないからだ。実際に、失業者数の内訳をみると「一時解雇」と「恒久解雇」の失業者数全体に対するシェアは6割程度に留まっており、過去の景気後退局面の水準に比べて低い(図表3)。さらに、職探しを再開した「再参入者」や新たに職探しを開始した「新規参入者」の増加が続いていることを考慮すると足元の失業率の上昇が通常の景気後退期でみられる労働需要の低下を反映したものではなく、寧ろ後述する労働供給の回復を背景にしていると考えられる。

もっとも、サームルールに抵触したものの、米国経済が既に景気後退に陥っているか、早期に景気後退に陥る可能性は低いとみられる。足元では引続き雇用増加が続いているほか、失業者数の増加が通常の景気後退にみられる「一時解雇」や「恒久解雇」の急増に伴う状況ではないからだ。実際に、失業者数の内訳をみると「一時解雇」と「恒久解雇」の失業者数全体に対するシェアは6割程度に留まっており、過去の景気後退局面の水準に比べて低い(図表3)。さらに、職探しを再開した「再参入者」や新たに職探しを開始した「新規参入者」の増加が続いていることを考慮すると足元の失業率の上昇が通常の景気後退期でみられる労働需要の低下を反映したものではなく、寧ろ後述する労働供給の回復を背景にしていると考えられる。

(労働供給)プライムエイジ(25-54歳)の回復持続も今後は回復鈍化の可能性

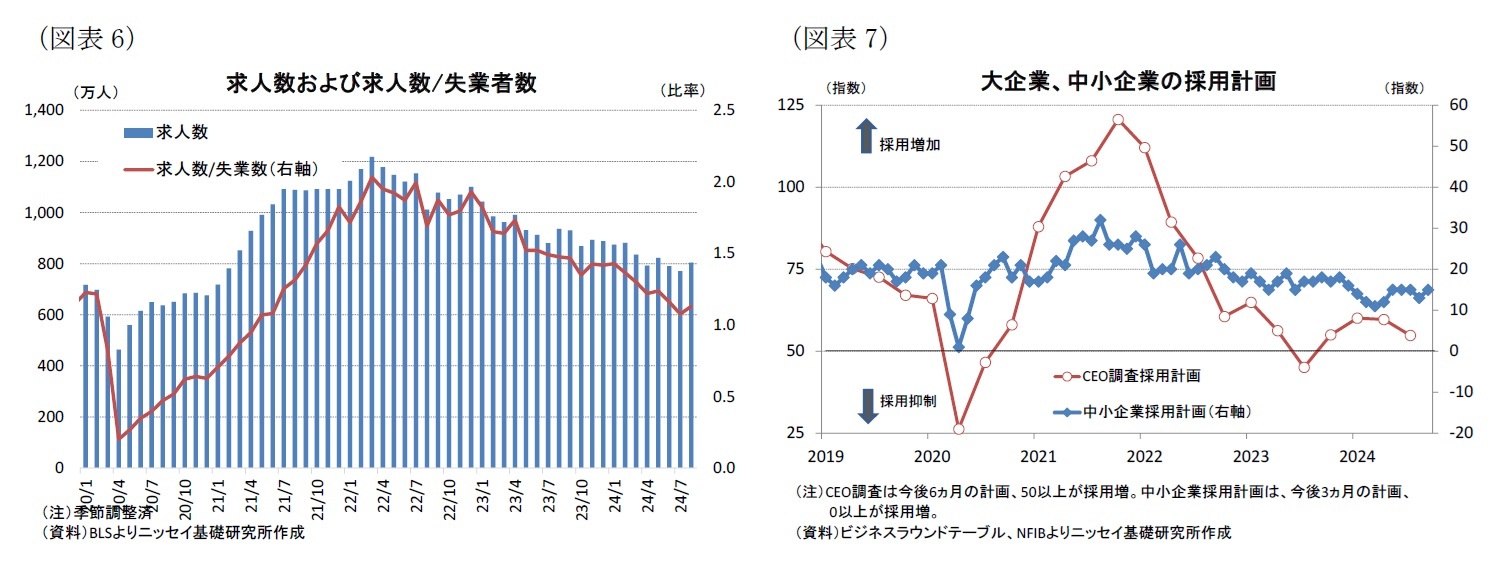

労働供給を示す労働参加率は24年9月が62.7%とコロナ禍の影響で20年4月に60.1%まで低下した水準からは大幅に回復したものの、依然としてコロナ禍前の63.3%を下回る状況が続いている(図表4)。これは主に55歳以上の層で回復が遅れているためだが、高齢化の進展により、55歳以上の層の回復は考え難く、労働参加率はコロナ禍前の水準に回復しない可能性が高い。

一方、人口動態の影響を除いて労働供給の実態をより把握できる働き盛りでプライムエイジと呼ばれる25歳~54歳の労働参加率は、コロナ禍前の水準を大幅に上回り01年以来の水準となるなど労働供給の回復を示している。プライムエイジの労働参加率はコロナ禍の影響で20年4月に79.8%に低下した後、大幅な回復を示し24年9月が83.8%となった。プライムエイジの労働参加率の改善は米国に流入する移民労働者が増加した影響が大きいとみられる。実際にプライムエイジの労働力人口は20年4月の1億59万人から24年9月の1億789万人まで+730万人の大幅な増加となったが、同時期に外国生まれの労働力人口は+650万人増加した(図表5)。議会予算局(CBO)は移民労働者の大宗がプライムエイジとしており、移民労働者の増加がプライムエイジの労働力人口の増加に寄与したとみられる。移民労働者の増加はバイデン大統領の就任当初からの寛容な移民政策の影響と考えられる。

もっとも、バイデン政権は国境の壁建設を再開したほか、不法移民の入国制限措置を開始するなど移民政策の軌道修正を行った結果、メキシコ国境からの不法越境者数は23年12月の24万人から24年8月は6万人弱と大幅に減少した。このため、移民労働力の増加を背景にした労働供給の回復は移民流入の減少から今後鈍化する可能性が高い。

労働供給を示す労働参加率は24年9月が62.7%とコロナ禍の影響で20年4月に60.1%まで低下した水準からは大幅に回復したものの、依然としてコロナ禍前の63.3%を下回る状況が続いている(図表4)。これは主に55歳以上の層で回復が遅れているためだが、高齢化の進展により、55歳以上の層の回復は考え難く、労働参加率はコロナ禍前の水準に回復しない可能性が高い。

一方、人口動態の影響を除いて労働供給の実態をより把握できる働き盛りでプライムエイジと呼ばれる25歳~54歳の労働参加率は、コロナ禍前の水準を大幅に上回り01年以来の水準となるなど労働供給の回復を示している。プライムエイジの労働参加率はコロナ禍の影響で20年4月に79.8%に低下した後、大幅な回復を示し24年9月が83.8%となった。プライムエイジの労働参加率の改善は米国に流入する移民労働者が増加した影響が大きいとみられる。実際にプライムエイジの労働力人口は20年4月の1億59万人から24年9月の1億789万人まで+730万人の大幅な増加となったが、同時期に外国生まれの労働力人口は+650万人増加した(図表5)。議会予算局(CBO)は移民労働者の大宗がプライムエイジとしており、移民労働者の増加がプライムエイジの労働力人口の増加に寄与したとみられる。移民労働者の増加はバイデン大統領の就任当初からの寛容な移民政策の影響と考えられる。

もっとも、バイデン政権は国境の壁建設を再開したほか、不法移民の入国制限措置を開始するなど移民政策の軌道修正を行った結果、メキシコ国境からの不法越境者数は23年12月の24万人から24年8月は6万人弱と大幅に減少した。このため、移民労働力の増加を背景にした労働供給の回復は移民流入の減少から今後鈍化する可能性が高い。

(労働需要)労働需要は低下も大幅な人員削減は回避

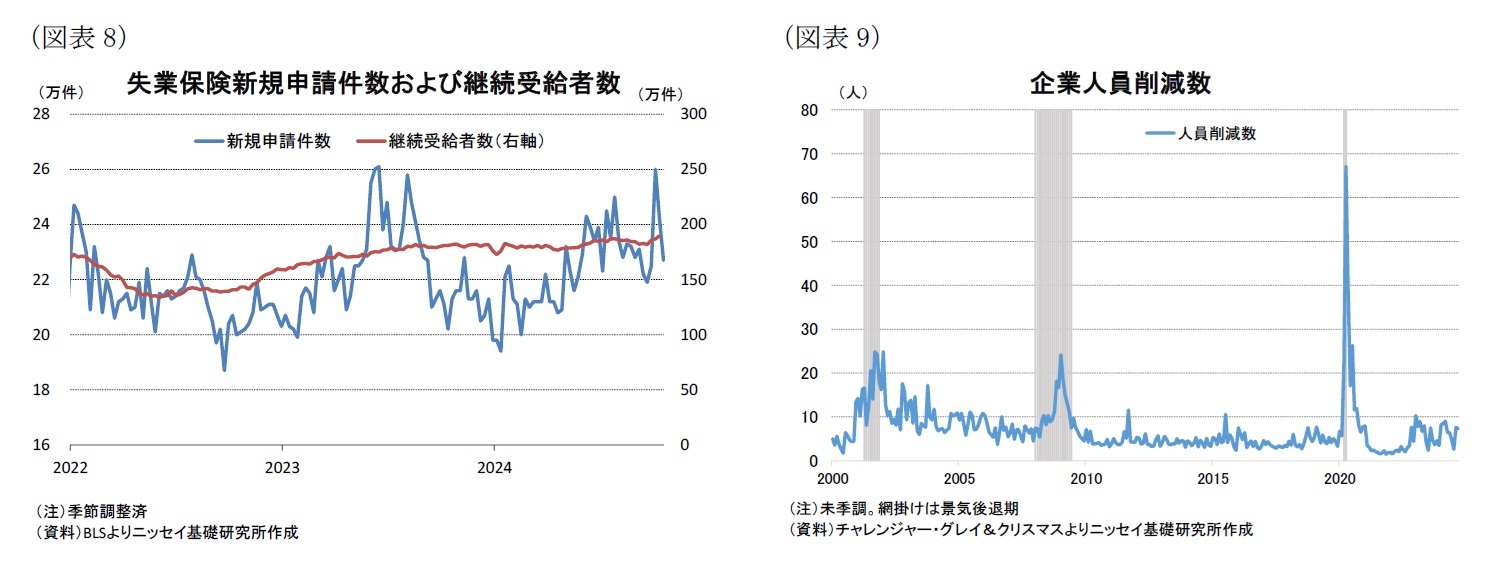

求人数は24年8月が804万人(前月:771万人)と3ヵ月ぶりに増加に転じたものの、22年3月の1,218万人をピークに低下基調が持続しており、コロナ禍前の水準(700万人)が視野に入ってきた(図表6)。求人数と失業者数の比較では24年8月が失業者1人に対して求人が1.1件とコロナ禍前の1.2件を下回っており、労働需要の低下が続いている。

また、企業の採用活動は中小企業では依然採用増加の領域にあるものの、24年入り後は概ね横這い推移となっている(図表7)。一方、大企業では採用増加の領域にあるものの、24年4-6月期から2期連続で採用計画を下方修正する動きとなっており、大企業を中心に採用意欲は低下していることが示されている。

求人数は24年8月が804万人(前月:771万人)と3ヵ月ぶりに増加に転じたものの、22年3月の1,218万人をピークに低下基調が持続しており、コロナ禍前の水準(700万人)が視野に入ってきた(図表6)。求人数と失業者数の比較では24年8月が失業者1人に対して求人が1.1件とコロナ禍前の1.2件を下回っており、労働需要の低下が続いている。

また、企業の採用活動は中小企業では依然採用増加の領域にあるものの、24年入り後は概ね横這い推移となっている(図表7)。一方、大企業では採用増加の領域にあるものの、24年4-6月期から2期連続で採用計画を下方修正する動きとなっており、大企業を中心に採用意欲は低下していることが示されている。

一方、失業保険申請件数(季節調整済)は10月5日終了週が26.0万件と前週比+3.5万件増加し、23年6月以来の水準となったため、失業者の増加が懸念された(図表8)。同申請件数は24年1月中旬につけた19.4万件から増加基調が持続しているものの、10月5日終了週の大幅な増加は9月末に米南部に上陸した大型ハリケーン「へリーン」の影響とみられる。実際に失業保険申請件数はその後2週連続で減少し、10月19日終了週が22.7万件まで低下した。

また、民間雇用調査会社のチャレンジャー・グレイ&クリスマスがまとめた24年9月の米企業の人員削減計画は7.3万件(前月:7.6万件)と前月から▲4%減少した一方、前年同月(4.7万件)からは+53%増加した(図表9)。前年同月からの大幅な増加は注視する必要があるものの、長期でみれば人員削減数が20万件を上回るような過去の景気後退局面に比べて足元の人員削減数は限定的に留まっている。

また、民間雇用調査会社のチャレンジャー・グレイ&クリスマスがまとめた24年9月の米企業の人員削減計画は7.3万件(前月:7.6万件)と前月から▲4%減少した一方、前年同月(4.7万件)からは+53%増加した(図表9)。前年同月からの大幅な増加は注視する必要があるものの、長期でみれば人員削減数が20万件を上回るような過去の景気後退局面に比べて足元の人員削減数は限定的に留まっている。

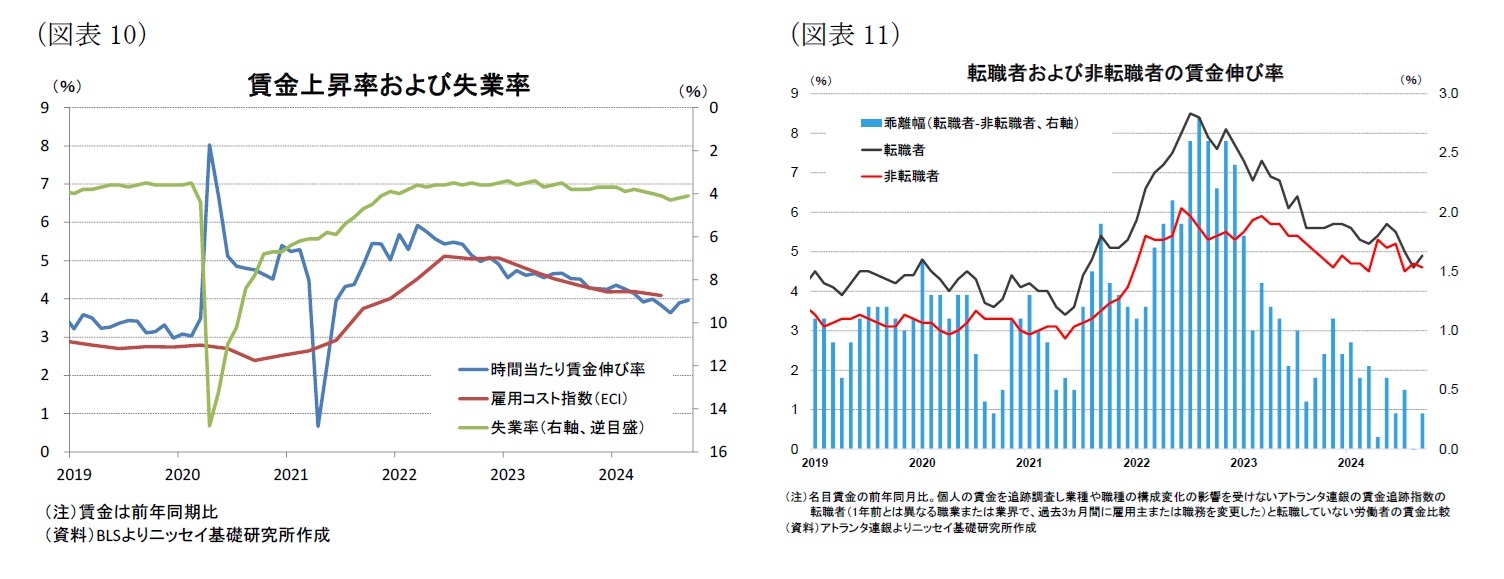

(賃金)労働需給の緩和から賃金上昇率の低下基調は持続

雇用統計における時間当たり賃金は24年9月が前年同月比+4.0%(前月:+3.9%)となった(図表10)。22年3月につけた+5.9%から大幅に低下したものの、24年7月の+3.6%を底に2ヵ月連続で上昇しており、足元で賃金上昇率の低下は一服している。また、賃金・給与に加え給付金も含めた雇用コスト指数は24年4-6月期が前年同期比+4.1%(前期:+4.2%)と22年10-12月期の+5.1%をピークに低下基調が持続している。もっとも、時間当たり賃金、雇用コスト指数ともに生産性を加味したFRBの物価目標(2%)と整合的な賃金上昇率の+3%~+3.5%を依然上回っている。

一方、コロナ禍からの回復過程では労働需給が逼迫する中、転職者することでよりよい賃金を獲得できていたが、そのような状況は大きく変化している。個人の賃金を追跡調査しているアトランタ連銀の賃金追跡指数で過去3ヵ月以内に転職した人(転職者)と転勤していない人(非転職者)の賃金上昇率(前年同月比)は24年9月が転職者で+4.9%、非転職者で+4.6%となっており、両者の格差は0.3%ポイントとなっている(図表11)。これは22年8月の+2.8%ポイントから大幅に低下しているほか、コロナ禍前の水準を下回っており、労働市場が売り手市場だった状況から変化していることを示している。

このため、労働需給の緩和を背景に賃金上昇圧力は今後も低下基調が持続する可能性が高い。

雇用統計における時間当たり賃金は24年9月が前年同月比+4.0%(前月:+3.9%)となった(図表10)。22年3月につけた+5.9%から大幅に低下したものの、24年7月の+3.6%を底に2ヵ月連続で上昇しており、足元で賃金上昇率の低下は一服している。また、賃金・給与に加え給付金も含めた雇用コスト指数は24年4-6月期が前年同期比+4.1%(前期:+4.2%)と22年10-12月期の+5.1%をピークに低下基調が持続している。もっとも、時間当たり賃金、雇用コスト指数ともに生産性を加味したFRBの物価目標(2%)と整合的な賃金上昇率の+3%~+3.5%を依然上回っている。

一方、コロナ禍からの回復過程では労働需給が逼迫する中、転職者することでよりよい賃金を獲得できていたが、そのような状況は大きく変化している。個人の賃金を追跡調査しているアトランタ連銀の賃金追跡指数で過去3ヵ月以内に転職した人(転職者)と転勤していない人(非転職者)の賃金上昇率(前年同月比)は24年9月が転職者で+4.9%、非転職者で+4.6%となっており、両者の格差は0.3%ポイントとなっている(図表11)。これは22年8月の+2.8%ポイントから大幅に低下しているほか、コロナ禍前の水準を下回っており、労働市場が売り手市場だった状況から変化していることを示している。

このため、労働需給の緩和を背景に賃金上昇圧力は今後も低下基調が持続する可能性が高い。

3.今後の見通し

これまでみたように労働市場の減速傾向は続いているものの、24年9月の雇用統計は足元で雇用者数、失業率ともに改善を示した。一方、求人数の低下や大企業の採用計画の下方修正にみられるように労働需要は低下している。しかしながら、足元で人員削減数は大幅な増加を示しておらず、労働需要の低下は求人数の減少で吸収されており、失業者数の顕著な増加に繋がっていない。

FRBは9月に利下げを開始し金融緩和政策に転換したものの、これまでの累積的な金融引締めの影響もあって、当面は労働市場の減速傾向が続くとみられる。

もっとも、10月30日に発表が予定されている7-9月期の実質GDP成長率は好調であった前期の前期比年率+3.0%と同程度の伸びが予想されるなど、足元で米国経済は引き続き堅調を維持しているほか、今後もソフトランディングする可能性が高いとみられる。このため、労働市場の減速傾向は持続するものの、失業率の大幅な上昇は回避される可能性が高いだろう。

FRBは9月に利下げを開始し金融緩和政策に転換したものの、これまでの累積的な金融引締めの影響もあって、当面は労働市場の減速傾向が続くとみられる。

もっとも、10月30日に発表が予定されている7-9月期の実質GDP成長率は好調であった前期の前期比年率+3.0%と同程度の伸びが予想されるなど、足元で米国経済は引き続き堅調を維持しているほか、今後もソフトランディングする可能性が高いとみられる。このため、労働市場の減速傾向は持続するものの、失業率の大幅な上昇は回避される可能性が高いだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年10月25日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1824

経歴

- 【職歴】

1991年 日本生命保険相互会社入社

1999年 NLI International Inc.(米国)

2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社

2008年 公益財団法人 国際金融情報センター

2014年10月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

窪谷 浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる | 窪谷 浩 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/29 | 米個人所得・消費支出(25年8月)-実質個人消費(前月比)は+0.4%と前月に一致したほか、市場予想を上回り、堅調な消費を確認 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米FOMC(25年9月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。政策金利見通しを下方修正 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米住宅着工・許可件数(25年8月)-着工件数(前月比)は減少に転じたほか、市場予想も下回る | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米労働市場の緩やかな減速が継続-景気が堅調を維持する中、失業率の大幅上昇は回避へ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米労働市場の緩やかな減速が継続-景気が堅調を維持する中、失業率の大幅上昇は回避へのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!