- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 労働市場 >

- 就業調整の現状と課題~賃金上昇が人手不足に拍車をかけるおそれ~

就業調整の現状と課題~賃金上昇が人手不足に拍車をかけるおそれ~

経済研究部 安田 拓斗

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4.就業調整を実施する理由

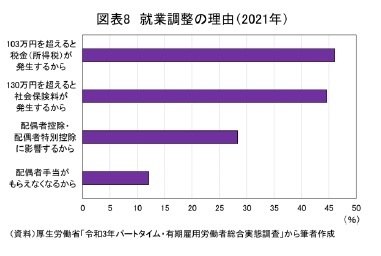

就業調整を実施する理由(2021年)として、所得税の発生する103万円の壁を挙げた人が46.1%で最多となった。次いで社会保険料が発生する130万円の壁が44.6%、配偶者控除・特別控除のためが28.3%、配偶者手当のためが12.1%となった(図表8)。年収が103万円を超えた場合、納税が必要だが納税後も手取り金額は上昇する。また、配偶者控除・配偶者特別控除についても、世帯でみれば配偶者控除・配偶者特別控除の減少分より手取り金額の増加分の方が大きい。しかし、それぞれ46.1%、28.3%の人が就業調整の理由として挙げている。

就業調整を実施する理由(2021年)として、所得税の発生する103万円の壁を挙げた人が46.1%で最多となった。次いで社会保険料が発生する130万円の壁が44.6%、配偶者控除・特別控除のためが28.3%、配偶者手当のためが12.1%となった(図表8)。年収が103万円を超えた場合、納税が必要だが納税後も手取り金額は上昇する。また、配偶者控除・配偶者特別控除についても、世帯でみれば配偶者控除・配偶者特別控除の減少分より手取り金額の増加分の方が大きい。しかし、それぞれ46.1%、28.3%の人が就業調整の理由として挙げている。年収の壁を超えたために納税が発生したとしても、納税後も手取り金額が増加することや配偶者特別控除が減っても世帯でみれば年収は増加することが知識として広まれば就業調整者は減らせるかもしれない。

5.時給が引き上げられ、年収の壁を下回るには就業調整が必要に

2024年10月以降、社会保険の適用範囲拡大により、社会保険の適用年収が130万円から106万円へ移行する人が増加することが見込まれる。厚生労働省の試算1によると、企業規模の要件が変更されることで70万人程度、最低賃金が引き上げられることで110万人程度に影響がある。

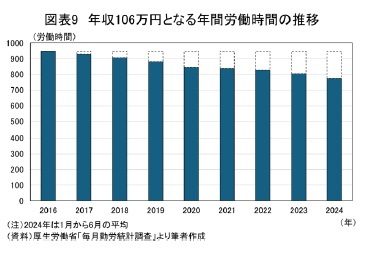

2024年10月以降、社会保険の適用範囲拡大により、社会保険の適用年収が130万円から106万円へ移行する人が増加することが見込まれる。厚生労働省の試算1によると、企業規模の要件が変更されることで70万人程度、最低賃金が引き上げられることで110万人程度に影響がある。毎月勤労統計調査を基に単純試算すると、年収106万円稼ぐために必要な労働時間は、2016年では949時間だったが、時給が上昇したことで2024年には776時間に短縮された。2016年に106万円の壁のために就業調整した人は、2024年も年収を106万円以下に抑えるためには、年間の労働時間を173時間短縮する必要がある(図表9)。

1 第4回社会保障審議会年金部会の資料(2023年5月30日)

6.おわりに

今、最も効果的かつ必要なことは、労働者一人一人が年収の壁への理解を深めることだと考える。すでに見たように就業調整の理由として最も多かった回答は「103万円を超えると税金が発生するから」である。確かに配偶者手当の基準が103万円だった場合など、103万円の壁を超える前と後で手取り金額が逆転するケースもある。しかし、手取り金額の逆転が起こらない場合でも、制度への理解が不十分であるがゆえに、税制上の扶養の基準である103万円を超えないように就業調整している人が多いのではないだろうか。そのような労働者への情報提供を強化し、制度に対する正しい知識が広がることで、就業調整は部分的に改善へ向かうだろう。

年収の壁による就業調整を抜本的になくすためには、被用者保険が加入者本人だけでなく扶養家族まで適用されるという仕組みを変えなければならない。扶養家族を定義するためには、年収基準を設ける必要があり、それが年収の壁となるからである。扶養家族は、女性の労働参加率が上昇し共働き世帯が増える中で、時代に合わないものになりつつある。

足もとでは、年収の壁への正しい知識を広めることに加えて、政府の「年収の壁・支援パッケージ」を着実に推し進めることで就業調整を抑制することができる。長期的には、年収の壁の水準や扶養家族の定義などを改めて検討し、今の時代に合った仕組みへと変えていく必要があるだろう。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年09月25日「研究員の眼」)

経済研究部

安田 拓斗

安田 拓斗のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/13 | 雇用を支える外国人労働者~受入れ拡大に備え、さらなる環境整備が求められる~ | 安田 拓斗 | 基礎研レポート |

| 2025/03/12 | 企業物価指数2025年2月~国内企業物価は2ヵ月連続で前年比4%台~ | 安田 拓斗 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/03/03 | 宿泊旅行統計調査2025年1月~早期の春節の影響などから、中国人延べ宿泊者数が急速に回復~ | 安田 拓斗 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/02/13 | 企業物価指数2025年1月~国内企業物価の前年比上昇率は2023年6月以来の4%超~ | 安田 拓斗 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は?

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【就業調整の現状と課題~賃金上昇が人手不足に拍車をかけるおそれ~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

就業調整の現状と課題~賃金上昇が人手不足に拍車をかけるおそれ~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!