- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 内憂外患のなか開催された中国「三中全会」-3つの観点から読み解く習政権の経済改革の行方

2024年07月30日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――経済の先行き不透明感が強まる中、中国共産党の重要会議「三中全会」が開催

中国では、2024年7月15日から18日にかけて、第20期中央委員会第3回全体会議(以下、「三中全会」)が開催された。中央委員会の全体会議は、1期5年の政権期間中に合計7回開催される。このうち、3回目に開催される三中全会では、経済を中心に中長期的な施政方針が議論、決定されることが長らく習わしとなってきたため1、その後の中国経済の行く末を占ううえで重要な会議として、毎回国内外の注目を集めてきた。

今回の三中全会は、長期化する不動産不況や激しくなる西側諸国との貿易摩擦などの「内憂外患」により、経済の先行き不透明感が強いなかで開催された。中国は、三中全会を経て、今後どのようなスタンスで改革や政権運営を今後進めていくのだろうか。本稿では、会議の要諦を発表した声明文(以下、コミュニケ)や、会議で採択された重要文書(「改革をいっそう全面的に深化させ、中国式現代化を推進することに関する中共中央の決定」、以下「決定」)に散りばめられた文言を頼りに、今後の方向性を考察してみたい。

1 代表的なものとしては、1978年開催の三中全会における改革開放路線への転換が挙げられる。なお、前回の第19期では、第2回全体会議(二中全会)で憲法改正が議論され、通例議題となるはずの国家機構人事(国家主席や首相)決定が三中全会へと繰り越されたため、改革方針に関しては、第4回全体会議(四中全会)で議論された。

今回の三中全会は、長期化する不動産不況や激しくなる西側諸国との貿易摩擦などの「内憂外患」により、経済の先行き不透明感が強いなかで開催された。中国は、三中全会を経て、今後どのようなスタンスで改革や政権運営を今後進めていくのだろうか。本稿では、会議の要諦を発表した声明文(以下、コミュニケ)や、会議で採択された重要文書(「改革をいっそう全面的に深化させ、中国式現代化を推進することに関する中共中央の決定」、以下「決定」)に散りばめられた文言を頼りに、今後の方向性を考察してみたい。

1 代表的なものとしては、1978年開催の三中全会における改革開放路線への転換が挙げられる。なお、前回の第19期では、第2回全体会議(二中全会)で憲法改正が議論され、通例議題となるはずの国家機構人事(国家主席や首相)決定が三中全会へと繰り越されたため、改革方針に関しては、第4回全体会議(四中全会)で議論された。

2――2013年始動の「改革の全面的深化」継続が謳われるも、「改革」の意味合いは変化

このように「改革の全面的な深化」は、13年の習政権発足時から現在に至るまで、そして今後も、執政の中核と位置付けられるスローガンであるが、「改革」の内実は、その間に起きた内外情勢とともに変化してきた。習政権発足後の経済運営の大まかな推移も振り返りつつ、「市場と政府」、「安全と発展」、「成長と分配」の3つの観点でみると、以下のような特徴を読み取ることができる。

1|市場と政府:強調されなくなった市場の「決定的な」役割

今回のコミュニケで注目されるのは、市場の果たす役割について、その位置づけが以前よりも強調されなくなったことだ。13年に開催された三中全会で「改革の全面的な深化」が謳われた際は、コミュニケにおいて「資源配分において市場に決定的な役割を果たさせる」ことによる経済体制改革の深化が強調されたのに対して、今回のコミュニケでは「市場メカニズムの役割をよりよく発揮させる」とされたのみで「決定的な役割」については言及されなかった。むしろ、「『緩和の柔軟性』を保ちながら『管理の徹底』をはかり、しっかりと市場の秩序を維持して市場の失敗を補完」することが強調され、市場が管理の対象であると認識が透けて見える。「決定」本文では「決定的な役割」との表現は踏襲されており、決定稿に関する議論の過程は定かではないものの、文言を完全に削除することに対しては党内で異論が出たのかもしれない。いずれにせよ、資源配分において市場メカニズムが役立つ部分を活用する考えは変わらないと考えられる一方、そのネガティブな側面にも強い問題意識を持ち、党による統治を乱さないよう、しっかりとコントロールしていく考えであることがうかがえる。

習総書記が13年の時点で市場化改革を進めるつもりが当初からなかったのか、その後に考えを改めていったのかは議論が分かれるところであり、実際にどうかは定かでないが、13年以降の市場化改革の取り組みを通じ、その弊害を認識した可能性はある。例えば、15年のチャイナショックの発生や17年から20年にかけての民営プラットフォーマーの台頭が挙げられる。市場化としては望ましいはずの為替変動幅拡大や民営経済の発展が、経済の安定や党による国の統治を脅かしたことを受け、純粋な市場化が自国の経済運営にとって必ずしも望ましいものではないと思うようになっても不思議ではないだろう。

類似の問題としては、国有企業と民営企業の関係が挙げられる。これについて、コミュニケ上では「揺るぐことなく公有制経済をうち固めて発展させ、揺るぐことなく非公有制経済の発展を奨励・支援・リード」するという、13年の三中全会と同じ表現が踏襲され、基本的な考え方に変化はみられなかった。「決定」の中身をもう少し具体的にみると、民営企業に関しては、「民営経済促進法の制定」などによる民間のビジネス環境改善や、「力のある民間企業が先頭に立って国の重要技術開発の任務を担うのを支援」すること等によるイノベーション強化への参画促進の方針が打ち出されている。これまでも製造業振興に資する民営企業支援の姿勢は見られ、EVやドローンといった個別の製品領域では代表的なプレイヤーとなっている民営企業も少なくない。もっとも、20年に「資本の野放図な拡張」が問題視されて以降、プラットフォーマーに対する規制強化に代表されるように民営企業に対する風当たりは強くなっており、総じて以前に比べて民間の勢いが弱まっているというのが実情だろう。この傾向が変わらなければ、民営企業発のイノベーションは一定の「ガラスの天井」のもとでの発展にとどまる恐れがある。

今回のコミュニケで注目されるのは、市場の果たす役割について、その位置づけが以前よりも強調されなくなったことだ。13年に開催された三中全会で「改革の全面的な深化」が謳われた際は、コミュニケにおいて「資源配分において市場に決定的な役割を果たさせる」ことによる経済体制改革の深化が強調されたのに対して、今回のコミュニケでは「市場メカニズムの役割をよりよく発揮させる」とされたのみで「決定的な役割」については言及されなかった。むしろ、「『緩和の柔軟性』を保ちながら『管理の徹底』をはかり、しっかりと市場の秩序を維持して市場の失敗を補完」することが強調され、市場が管理の対象であると認識が透けて見える。「決定」本文では「決定的な役割」との表現は踏襲されており、決定稿に関する議論の過程は定かではないものの、文言を完全に削除することに対しては党内で異論が出たのかもしれない。いずれにせよ、資源配分において市場メカニズムが役立つ部分を活用する考えは変わらないと考えられる一方、そのネガティブな側面にも強い問題意識を持ち、党による統治を乱さないよう、しっかりとコントロールしていく考えであることがうかがえる。

習総書記が13年の時点で市場化改革を進めるつもりが当初からなかったのか、その後に考えを改めていったのかは議論が分かれるところであり、実際にどうかは定かでないが、13年以降の市場化改革の取り組みを通じ、その弊害を認識した可能性はある。例えば、15年のチャイナショックの発生や17年から20年にかけての民営プラットフォーマーの台頭が挙げられる。市場化としては望ましいはずの為替変動幅拡大や民営経済の発展が、経済の安定や党による国の統治を脅かしたことを受け、純粋な市場化が自国の経済運営にとって必ずしも望ましいものではないと思うようになっても不思議ではないだろう。

類似の問題としては、国有企業と民営企業の関係が挙げられる。これについて、コミュニケ上では「揺るぐことなく公有制経済をうち固めて発展させ、揺るぐことなく非公有制経済の発展を奨励・支援・リード」するという、13年の三中全会と同じ表現が踏襲され、基本的な考え方に変化はみられなかった。「決定」の中身をもう少し具体的にみると、民営企業に関しては、「民営経済促進法の制定」などによる民間のビジネス環境改善や、「力のある民間企業が先頭に立って国の重要技術開発の任務を担うのを支援」すること等によるイノベーション強化への参画促進の方針が打ち出されている。これまでも製造業振興に資する民営企業支援の姿勢は見られ、EVやドローンといった個別の製品領域では代表的なプレイヤーとなっている民営企業も少なくない。もっとも、20年に「資本の野放図な拡張」が問題視されて以降、プラットフォーマーに対する規制強化に代表されるように民営企業に対する風当たりは強くなっており、総じて以前に比べて民間の勢いが弱まっているというのが実情だろう。この傾向が変わらなければ、民営企業発のイノベーションは一定の「ガラスの天井」のもとでの発展にとどまる恐れがある。

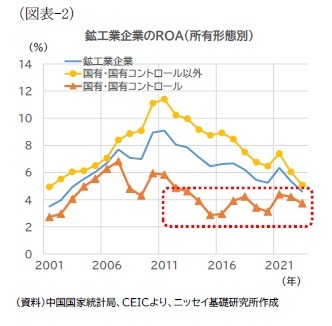

他方、国有企業に関しては、「より強く、よりよく、より大きく」する方針は不変で、「国有企業による独自のイノベーション促進の制度的取り決めを整える」とされるなど、国有企業にもイノベーション促進への役割を期待していることがうかがえる。実際、最近では、国有企業を対象に、人工知能をはじめとする新領域でユニコーン企業育成を目指す動きもみられる。ただ、国有企業改革はこれまでも実施されてきたが、鉱工業企業のROAといった指標をみる限り、その生産性は必ずしも高まっていない(図表-2)。仮に今後もその傾向が変わらないまま国有企業の役割だけが拡大すれば、経済全体としての生産性向上の妨げにもなりかねない。国有企業と民営企業をそれぞれどのように活用しながらイノベーション強化による生産性向上を実現していくのか、今後の実践に注目が必要だ。

他方、国有企業に関しては、「より強く、よりよく、より大きく」する方針は不変で、「国有企業による独自のイノベーション促進の制度的取り決めを整える」とされるなど、国有企業にもイノベーション促進への役割を期待していることがうかがえる。実際、最近では、国有企業を対象に、人工知能をはじめとする新領域でユニコーン企業育成を目指す動きもみられる。ただ、国有企業改革はこれまでも実施されてきたが、鉱工業企業のROAといった指標をみる限り、その生産性は必ずしも高まっていない(図表-2)。仮に今後もその傾向が変わらないまま国有企業の役割だけが拡大すれば、経済全体としての生産性向上の妨げにもなりかねない。国有企業と民営企業をそれぞれどのように活用しながらイノベーション強化による生産性向上を実現していくのか、今後の実践に注目が必要だ。

2|発展と安全:安全保障を「より突出した」位置づけに

米国など西側諸国との間で経済摩擦が深まるなか、経済発展や対外開放と安全保障をどのように両立させていくのかが中国にとって課題となっている。こうしたなか、今回の「決定」において、「発展と安全の統合を重視し(中略)国家安全保障を守ることをより突出した位置づけとした」(傍点筆者)ことを習総書記は明らかにした。安全保障強化の傾向は習政権の2期目から徐々に進んできたが、安全保障の観点を従来よりも重視する考えが改めて言明されたかたちだ。

対外的な安全保障に関して、制裁や干渉などに反撃するためのメカニズムや貿易リスクを防止・コントロールするメカニズムの整備等が「決定」では挙げられ、近年中国に対して強まる貿易・投資規制に対応するための制度整備を進める考えが示されている。

だが、安全保障を発展と両立させ、さらにはコミュニケでも謳われた「質の高い発展と高い水準の安全保障との相互促進を実現する」という好循環にまで昇華させることは容易ではない。今回のコミュニケでも対外開放を堅持する姿勢に変わりはみられなかったが、実情としては、産業高度化を進めるほど中国台頭に対する西側諸国の警戒が強まり、安全保障を強化するほど中国ビジネスへの警戒感が強まる、という矛盾が生じている。例えば、外資企業の対中投資額は、経済減速や為替変動等の影響もあるとは言え、23年以降顕著に落ち込んでいる(図表-3)このためか、両立というよりは西側諸国からのデリスキングにかかわる方策が目立つ印象だ。例えば、「質の高い発展」や「イノベーション体制の整備」を改革の重点とし、「産業チェーン・サプライチェーンの強靭性・安全性向上の制度」や(イノベーションの)「新型挙国体制」、「『一帯一路』の質の高い共同建設を推進する仕組み」などを整備するとの方針からは、自国の産業競争力強化や新興国との対外連携強化を志向する姿勢が垣間見える。

もっとも、西側諸国との関係において、まったくの内向き姿勢というわけでもない。例えば、「決定」では「進んでハイスタンダードな国際貿易ルールに適応し、財産権の保護、産業補助、環境基準、労働保護、政府調達、EC、金融などの分野でルール、規制、管理、基準が相互適用できるようにし、透明で安定した予見可能な制度環境を整える」方針が示された。中国としては、ルール形成により積極的に関与することで自国に有利な環境を作るという目論見はあるものの、WTOを主とするマルチの貿易体制を維持する姿勢に変わりはないようだ。米国の姿勢は大統領選の結果により変わる可能性があるが、少なくとも欧州や日本などルールを重視する国・地域にとっては、こうした枠組みのもとで対話の糸口をつかむことができると思われる。

なお、安全保障に関しては、中国の場合、対外的な問題だけではなく、それと同等、あるいはそれ以上に国内の問題にも注意を払っている。例えば、習総書記がかつて提起した「総体的国家安全観」には、軍事や領有権といった伝統的な安全保障の領域のほか、政治や経済、文化、サイバー、資源、データなど広範な領域が含まれている。また、公表されている財政支出の規模をみると、国内の安全維持関連の支出は国防を上回る水準となっている(図表-4)。こうしたなか、今回のコミュニケでは、「公共安全ガバナンスの仕組み」や「インターネット総合ガバナンス体系」の整備などが挙げられた。このほか、不動産や地方政府債務、中小金融機関といった金融リスクをはじめ、目下の安全を脅かす広範な諸課題についても言及されている。

米国など西側諸国との間で経済摩擦が深まるなか、経済発展や対外開放と安全保障をどのように両立させていくのかが中国にとって課題となっている。こうしたなか、今回の「決定」において、「発展と安全の統合を重視し(中略)国家安全保障を守ることをより突出した位置づけとした」(傍点筆者)ことを習総書記は明らかにした。安全保障強化の傾向は習政権の2期目から徐々に進んできたが、安全保障の観点を従来よりも重視する考えが改めて言明されたかたちだ。

対外的な安全保障に関して、制裁や干渉などに反撃するためのメカニズムや貿易リスクを防止・コントロールするメカニズムの整備等が「決定」では挙げられ、近年中国に対して強まる貿易・投資規制に対応するための制度整備を進める考えが示されている。

だが、安全保障を発展と両立させ、さらにはコミュニケでも謳われた「質の高い発展と高い水準の安全保障との相互促進を実現する」という好循環にまで昇華させることは容易ではない。今回のコミュニケでも対外開放を堅持する姿勢に変わりはみられなかったが、実情としては、産業高度化を進めるほど中国台頭に対する西側諸国の警戒が強まり、安全保障を強化するほど中国ビジネスへの警戒感が強まる、という矛盾が生じている。例えば、外資企業の対中投資額は、経済減速や為替変動等の影響もあるとは言え、23年以降顕著に落ち込んでいる(図表-3)このためか、両立というよりは西側諸国からのデリスキングにかかわる方策が目立つ印象だ。例えば、「質の高い発展」や「イノベーション体制の整備」を改革の重点とし、「産業チェーン・サプライチェーンの強靭性・安全性向上の制度」や(イノベーションの)「新型挙国体制」、「『一帯一路』の質の高い共同建設を推進する仕組み」などを整備するとの方針からは、自国の産業競争力強化や新興国との対外連携強化を志向する姿勢が垣間見える。

もっとも、西側諸国との関係において、まったくの内向き姿勢というわけでもない。例えば、「決定」では「進んでハイスタンダードな国際貿易ルールに適応し、財産権の保護、産業補助、環境基準、労働保護、政府調達、EC、金融などの分野でルール、規制、管理、基準が相互適用できるようにし、透明で安定した予見可能な制度環境を整える」方針が示された。中国としては、ルール形成により積極的に関与することで自国に有利な環境を作るという目論見はあるものの、WTOを主とするマルチの貿易体制を維持する姿勢に変わりはないようだ。米国の姿勢は大統領選の結果により変わる可能性があるが、少なくとも欧州や日本などルールを重視する国・地域にとっては、こうした枠組みのもとで対話の糸口をつかむことができると思われる。

なお、安全保障に関しては、中国の場合、対外的な問題だけではなく、それと同等、あるいはそれ以上に国内の問題にも注意を払っている。例えば、習総書記がかつて提起した「総体的国家安全観」には、軍事や領有権といった伝統的な安全保障の領域のほか、政治や経済、文化、サイバー、資源、データなど広範な領域が含まれている。また、公表されている財政支出の規模をみると、国内の安全維持関連の支出は国防を上回る水準となっている(図表-4)。こうしたなか、今回のコミュニケでは、「公共安全ガバナンスの仕組み」や「インターネット総合ガバナンス体系」の整備などが挙げられた。このほか、不動産や地方政府債務、中小金融機関といった金融リスクをはじめ、目下の安全を脅かす広範な諸課題についても言及されている。

(2024年07月30日「基礎研レター」)

03-3512-1787

経歴

- 【職歴】

・2006年:みずほ総合研究所(現みずほリサーチ&テクノロジーズ)入社

・2009年:同 アジア調査部中国室

(2010~2011年:北京語言大学留学、2016~2018年:みずほ銀行(中国)有限公司出向)

・2020年:同 人事部

・2023年:ニッセイ基礎研究所入社

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

三浦 祐介のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/23 | 中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 | 三浦 祐介 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/20 | 中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/16 | 再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ | 三浦 祐介 | 研究員の眼 |

| 2025/10/15 | 中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【内憂外患のなか開催された中国「三中全会」-3つの観点から読み解く習政権の経済改革の行方】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

内憂外患のなか開催された中国「三中全会」-3つの観点から読み解く習政権の経済改革の行方のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!