- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- 英労働党政権誕生で変わること、変わらないこと

コラム

2024年07月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

クリーン・エネルギー大国化の第一歩として公社を設立

気候変動対策については、保守党政権もEU離脱後の21年に国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)の議長国を務め、積極的にコミットしてきたが、エネルギー価格の高騰によって優先順位の変更を迫られることになった。

労働党は5つの使命の1つに「クリーン・エネルギー大国化」を謳い、クリーン・エネルギーの推進によるエネルギー価格の引き下げ、成長の促進、エネルギー安全保障を強化する方針を打ち出している。

その第一歩として公営のクリーン電力会社「グレート・ブリティッシュ・エナジー(GBE)」の創設を予定する(図表2)。GBEは産業界や労働組合と提携し、先端技術への共同投資や、資本集約的なプロジェクトを支援し、地域でのエネルギー生産などを展開する。

GBEとともに、全国の港湾や水素、産業クラスターに投資する「国富ファンド」の創設、地方政府や民間金融機関との協力による補助金と低利融資を通じた「家庭の断熱改修支援」の推進が、予算の割り当て面から見たエネルギー政策の3本柱である。

IPSOSが今年5月に実施した世論調査によれば、気候変動を深刻な問題として受け止めている有権者の割合は77%に上る。22年10月の82%から低下しているが、引き続き関心は高いと言えよう。労働党が強化の方針を示した住宅のエネルギー効率性の向上のための支援強化は76%が支持している。

労働党は5つの使命の1つに「クリーン・エネルギー大国化」を謳い、クリーン・エネルギーの推進によるエネルギー価格の引き下げ、成長の促進、エネルギー安全保障を強化する方針を打ち出している。

その第一歩として公営のクリーン電力会社「グレート・ブリティッシュ・エナジー(GBE)」の創設を予定する(図表2)。GBEは産業界や労働組合と提携し、先端技術への共同投資や、資本集約的なプロジェクトを支援し、地域でのエネルギー生産などを展開する。

GBEとともに、全国の港湾や水素、産業クラスターに投資する「国富ファンド」の創設、地方政府や民間金融機関との協力による補助金と低利融資を通じた「家庭の断熱改修支援」の推進が、予算の割り当て面から見たエネルギー政策の3本柱である。

IPSOSが今年5月に実施した世論調査によれば、気候変動を深刻な問題として受け止めている有権者の割合は77%に上る。22年10月の82%から低下しているが、引き続き関心は高いと言えよう。労働党が強化の方針を示した住宅のエネルギー効率性の向上のための支援強化は76%が支持している。

財政枠組みとルールは継承、「勤労者のための増税は行わない」

労働党政権は、一連の政策を、(1)経常予算(投資予算を除いた予算)の均衡化、(2)予測期間5年目までの債務比率の引き下げという財政ルールの枠内で実施する方針である。

2つのうち、(1)の目標は、保守党が2010年の政権奪取後に構築した「予算責任憲章(2011年~)」と独立財政機関「予算責任局(OBR)」からなる財政枠組みの下で、「必須目標」とされてきたものだ。2022年秋のトラス政権(当時)期の財源なき大規模減税策による混乱後のルールの見直しで撤回された目標を復活させるものだ。

政府債務に関する(2)は、ルールの見直し時に、保守党政権が新たに「必須目標」として導入したものであり、OBRの予測で、今年度の予算がルールに適合していることが確認されている(図表4)。労働党は、政府債務に関しては同じルールを引き継ぐことで、政権交代、政策転換による財政悪化への懸念を封じ込めようとしているように思われる。

労働党は、「労働者のための増税は行わない」方針であり、3大財源である所得税の基本税率、国民保険拠出(NICs)料率、付加価値税(VAT)の引き上げはマニフェストに盛り込まれていない。

政策コストは非居住者も含む富裕層や大企業の負担と歳出の見直しで賄う。6つの優先事項のうち「NHSの待機時間」などの財源はNon-Domと称する英国非永住者への課税免除制度の廃止、「6500人の教師の新規採用」などは私立学校への税制優遇の見直しを財源とする。この他の税収増加策としては、プライベート・エクィティ・ファンドの運用者に対する税制優遇措置の見直し、非居住者による住宅用不動産購入に対する印紙税の1%の引き上げが盛り込まれている。マニフェストの目玉であるクリーン・エネルギー大国化は、エネルギー価格の上昇によって利益を上げている石油・ガス大手への臨時税の課税と財政ルールの枠内での借入を財源とする。歳出の削減策としては、保守党政権が批判を浴びてきたコンサルタント費用の半減、警察の効率化や難民収容のためのホテルの利用停止やルワンダの移送計画の撤回などに財源の捻出を見込んでいる。

2つのうち、(1)の目標は、保守党が2010年の政権奪取後に構築した「予算責任憲章(2011年~)」と独立財政機関「予算責任局(OBR)」からなる財政枠組みの下で、「必須目標」とされてきたものだ。2022年秋のトラス政権(当時)期の財源なき大規模減税策による混乱後のルールの見直しで撤回された目標を復活させるものだ。

政府債務に関する(2)は、ルールの見直し時に、保守党政権が新たに「必須目標」として導入したものであり、OBRの予測で、今年度の予算がルールに適合していることが確認されている(図表4)。労働党は、政府債務に関しては同じルールを引き継ぐことで、政権交代、政策転換による財政悪化への懸念を封じ込めようとしているように思われる。

労働党は、「労働者のための増税は行わない」方針であり、3大財源である所得税の基本税率、国民保険拠出(NICs)料率、付加価値税(VAT)の引き上げはマニフェストに盛り込まれていない。

政策コストは非居住者も含む富裕層や大企業の負担と歳出の見直しで賄う。6つの優先事項のうち「NHSの待機時間」などの財源はNon-Domと称する英国非永住者への課税免除制度の廃止、「6500人の教師の新規採用」などは私立学校への税制優遇の見直しを財源とする。この他の税収増加策としては、プライベート・エクィティ・ファンドの運用者に対する税制優遇措置の見直し、非居住者による住宅用不動産購入に対する印紙税の1%の引き上げが盛り込まれている。マニフェストの目玉であるクリーン・エネルギー大国化は、エネルギー価格の上昇によって利益を上げている石油・ガス大手への臨時税の課税と財政ルールの枠内での借入を財源とする。歳出の削減策としては、保守党政権が批判を浴びてきたコンサルタント費用の半減、警察の効率化や難民収容のためのホテルの利用停止やルワンダの移送計画の撤回などに財源の捻出を見込んでいる。

財政事情の厳しさは変わらず。危ぶまれる労働党の財政計画の実現

労働党は保守党政権からの「変化」を掲げるが、厳しい財政事情によって政策的な自由度が狭められる現実を変えることは難しい。純政府債務のGDP比は過去60年あまりで最高レベルにあり、金利上昇による利払い費や福祉予算の負担も増加傾向にある。英国のシンクタンク「財政研究所」は、労働党がマニフェストで約束した財政計画の実現について疑問を呈しており、「マニフェストに盛り込まれている以上の増税を行うか、歳出削減をするか、借金を増やすか」のいずれかを選択しなければならないと厳しい見方を示している。

労働党が計画する富裕層や大企業の負担増加策には、英国からの資本流出や、比較優位産業である金融業を担う高度人材の流出を加速させるリスクもある。

労働党が計画する富裕層や大企業の負担増加策には、英国からの資本流出や、比較優位産業である金融業を担う高度人材の流出を加速させるリスクもある。

EUとの関係も大きくは変わらず。グローバル・ブリテン、インド太平洋傾斜にも区切り

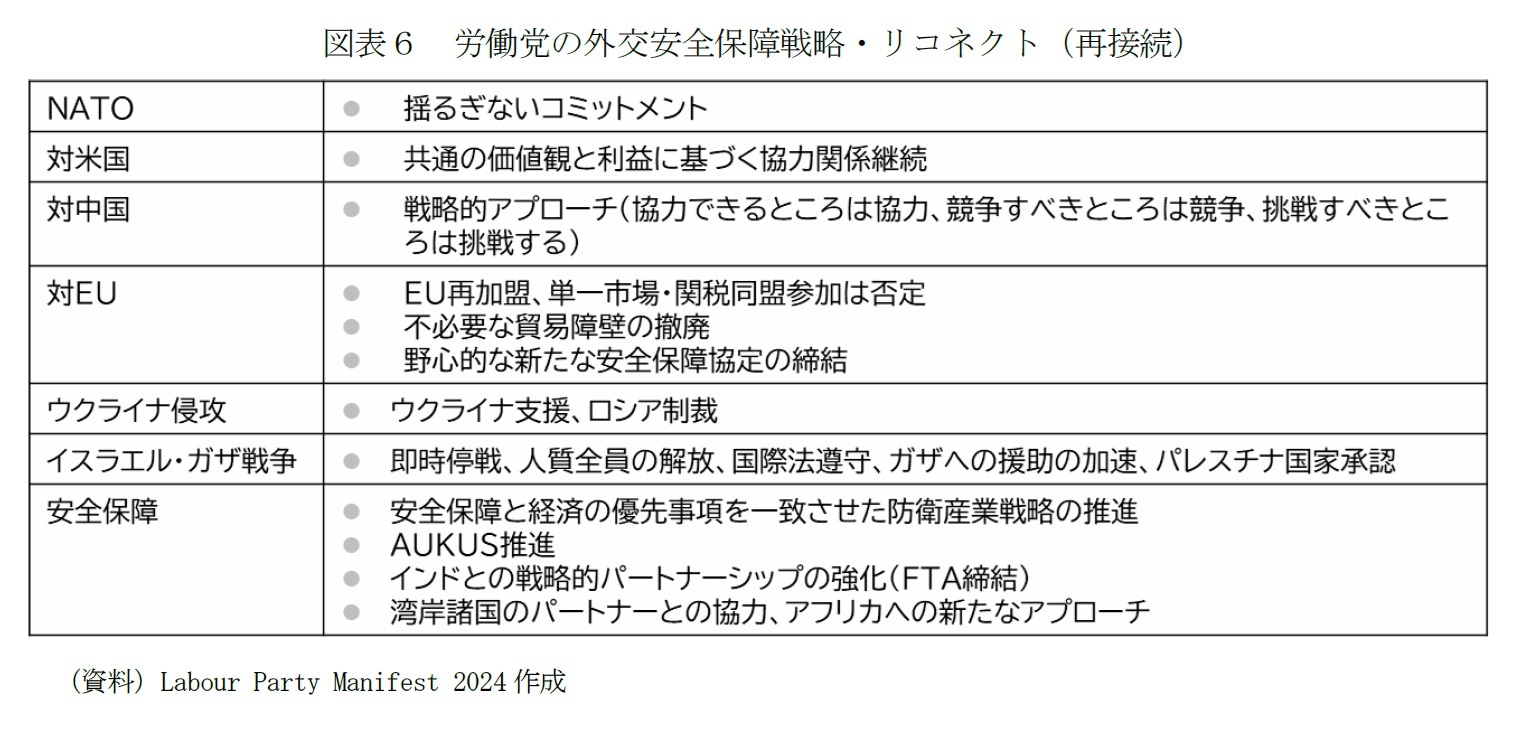

外交安全保障政策は、国内問題に比べると有権者の関心が低い領域であるが(図表3)、日本にとっては重要であり、何が変わるのかを確認しておく必要はあろう。

北太平洋条約機構(NATO)については揺るぎないコミットメント、対米国では共通の価値観と利益に基づく協力関係を継続、ウクライナ支援、ロシア制裁する方針が示されている。この点では、英国の政権交代よりも、米国の大統領選挙が大きな影響を及ぼすと思われる。

対EUでは、EUの再加盟はもちろんのこと、単一市場・関税同盟の参加を明確に否定した上で、不必要な貿易障壁の撤廃や新たな安全保障協定の締結など、域外国としてEUと関係を強化する方針を示している。世論調査では「離脱は間違いだった」という回答が過半数を超えるものの、以前として国論を二分し、党としてもまとまることが難しいテーマである。優先的に取り組むべき課題とは見られていない。前回の総選挙前(19年11月)はEU離脱が「英国が今日直面する課題」のトップであった状況から様変わりしている。

労働党のマニフェストの外交安全保障戦略のテーマは「リコネクト(再接続)」であり、保守党がEU離脱後のビジョンとして掲げた「グローバル・ブリテン」というキーワードは消滅した。保守党は、戦略の柱として「インド太平洋傾斜」を打ち出し、政策文書ではしばしば同盟国・同志国としての日本の重要性が言及されてきたが、労働党のマニフェストでは日本への言及はない。政権が交代しても、日英の関係は揺るがないと思われるが、マニフェストを見る限り、労働党政権は、保守党政権よりも、近隣諸国との関係をより重視する姿勢を取りそうだ。

北太平洋条約機構(NATO)については揺るぎないコミットメント、対米国では共通の価値観と利益に基づく協力関係を継続、ウクライナ支援、ロシア制裁する方針が示されている。この点では、英国の政権交代よりも、米国の大統領選挙が大きな影響を及ぼすと思われる。

対EUでは、EUの再加盟はもちろんのこと、単一市場・関税同盟の参加を明確に否定した上で、不必要な貿易障壁の撤廃や新たな安全保障協定の締結など、域外国としてEUと関係を強化する方針を示している。世論調査では「離脱は間違いだった」という回答が過半数を超えるものの、以前として国論を二分し、党としてもまとまることが難しいテーマである。優先的に取り組むべき課題とは見られていない。前回の総選挙前(19年11月)はEU離脱が「英国が今日直面する課題」のトップであった状況から様変わりしている。

労働党のマニフェストの外交安全保障戦略のテーマは「リコネクト(再接続)」であり、保守党がEU離脱後のビジョンとして掲げた「グローバル・ブリテン」というキーワードは消滅した。保守党は、戦略の柱として「インド太平洋傾斜」を打ち出し、政策文書ではしばしば同盟国・同志国としての日本の重要性が言及されてきたが、労働党のマニフェストでは日本への言及はない。政権が交代しても、日英の関係は揺るがないと思われるが、マニフェストを見る限り、労働党政権は、保守党政権よりも、近隣諸国との関係をより重視する姿勢を取りそうだ。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年07月01日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1832

経歴

- ・ 1987年 日本興業銀行入行

・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社

・ 2023年7月から現職

・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師

・ 2017年度~ 日本EU学会理事

・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、

「欧州政策パネル」メンバー

・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員

・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員

・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員

・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員

・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹

伊藤 さゆりのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/05 | 新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/30 | ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- | 伊藤 さゆり | |

| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月18日

今週のレポート・コラムまとめ【11/11-11/17発行分】 -

2025年11月17日

タイGDP(25年7-9月期)~外需の鈍化と観光の伸び悩みで景気減速 -

2025年11月17日

【令和時代の2人の姿】入籍月の変化にみる「イマドキの選択」とは -

2025年11月17日

QE速報:2025年7-9月期の実質GDPは前期比▲0.4%(年率▲1.8%)-トランプ関税の影響が顕在化し、6四半期ぶりのマイナス成長 -

2025年11月14日

マレーシアGDP(2025年7-9月期)~内需は底堅く、外需は純輸出が改善

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【英労働党政権誕生で変わること、変わらないこと】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

英労働党政権誕生で変わること、変わらないことのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!