- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- トランプ2.0でEUは変わるか?

コラム

2025年03月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

第2期トランプ政権(トランプ2.0)の関税政策は全ての輸入自動車に25%の追加関税を課す段階に進む。大統領が関連文書に署名した3月26日には、日本や韓国、ドイツなど自動車を主力産業とし、米国向けに輸出を行ってきた国々を中心に激震が走った。

欧州連合(EU)は、関税の問題について交渉による問題解決を望んではいるが、関税引き上げと対抗措置の応酬へとエスカレートを回避できるのか予断を許さない。EUは、3月12日の鉄鋼・アルミニウムへの25%の関税発動に対しては、即座に対抗措置を打ち出す方針を表明したが、対抗措置の発動は4月中旬とし、交渉の時間を確保した。自動車関税も、EUは声明文で「交渉による解決策を引き続き模索」すると同時に「今後数日中に想定しているその他の措置(筆者注:主に4月2日公表予定の「相互関税」を指すものと思われる)と合わせて評価する」としており、相応の対抗措置を打ち出すと思われる。カナダも輸入自動車関税引き上げの対抗措置の協議を進めている。

こうした動きに対して、トランプ大統領は27日には自身のSNSに「もしEUが、米国経済に損害を与えるためにカナダと協力するのであれば、現在、計画されているよりも遥かに大幅な関税が両者に課されることになる」と牽制する投稿を行っている。

欧州連合(EU)は、関税の問題について交渉による問題解決を望んではいるが、関税引き上げと対抗措置の応酬へとエスカレートを回避できるのか予断を許さない。EUは、3月12日の鉄鋼・アルミニウムへの25%の関税発動に対しては、即座に対抗措置を打ち出す方針を表明したが、対抗措置の発動は4月中旬とし、交渉の時間を確保した。自動車関税も、EUは声明文で「交渉による解決策を引き続き模索」すると同時に「今後数日中に想定しているその他の措置(筆者注:主に4月2日公表予定の「相互関税」を指すものと思われる)と合わせて評価する」としており、相応の対抗措置を打ち出すと思われる。カナダも輸入自動車関税引き上げの対抗措置の協議を進めている。

こうした動きに対して、トランプ大統領は27日には自身のSNSに「もしEUが、米国経済に損害を与えるためにカナダと協力するのであれば、現在、計画されているよりも遥かに大幅な関税が両者に課されることになる」と牽制する投稿を行っている。

トランプ2.0の攻撃に対応を迫られるEU

「欧州は攻撃を受けている」。安全保障面での緊張が高まった3月初めから10日余り、欧州を出張時に参加したシンポジウムの登壇者が用いたフレーズだ。欧州の危機感を端的に表している。

トランプ2.0は、EUが掲げる価値観と米欧間の安全保障の負担と競争条件の不公平性に不満を抱き、激しく攻撃している。

価値観への攻撃の最たるものは、2月14日の欧州の民主主義を激しく批判したバンス副大統領のミュンヘン安全保障会議での講演であろう。トランプ2.0とEUの対立は、米国内の保守対リベラルの対立の構図の相似形に見える。社会・文化軸(緑(G)・オルタナティヴ(A)・リバタリアン(L)対伝統的(T)・権威主義(A)・ナショナリズム(N))に基づいて考えるならば、トランプ2.0の米国とEUは異なった位置にあり、米国はEUよりもむしろロシアや中国に近いことになる。

安全保障の面では、トランプ2.0は、ウクライナのNATO加盟、ウクライナへのNATOの平和維持部隊や米軍の派遣を否定し、国防支出の目標のGDP比2%から5%への引き上げを求める。欧州は、米国との価値観という共通の基盤が失われ、米国が信頼できないパートナーとなった現実を認め、停戦後のウクライナへの安全保障の保証と、欧州の防衛・安全保障のために、米国に依存しない体制、戦略的自立に真剣に取り組む必要に迫られている。

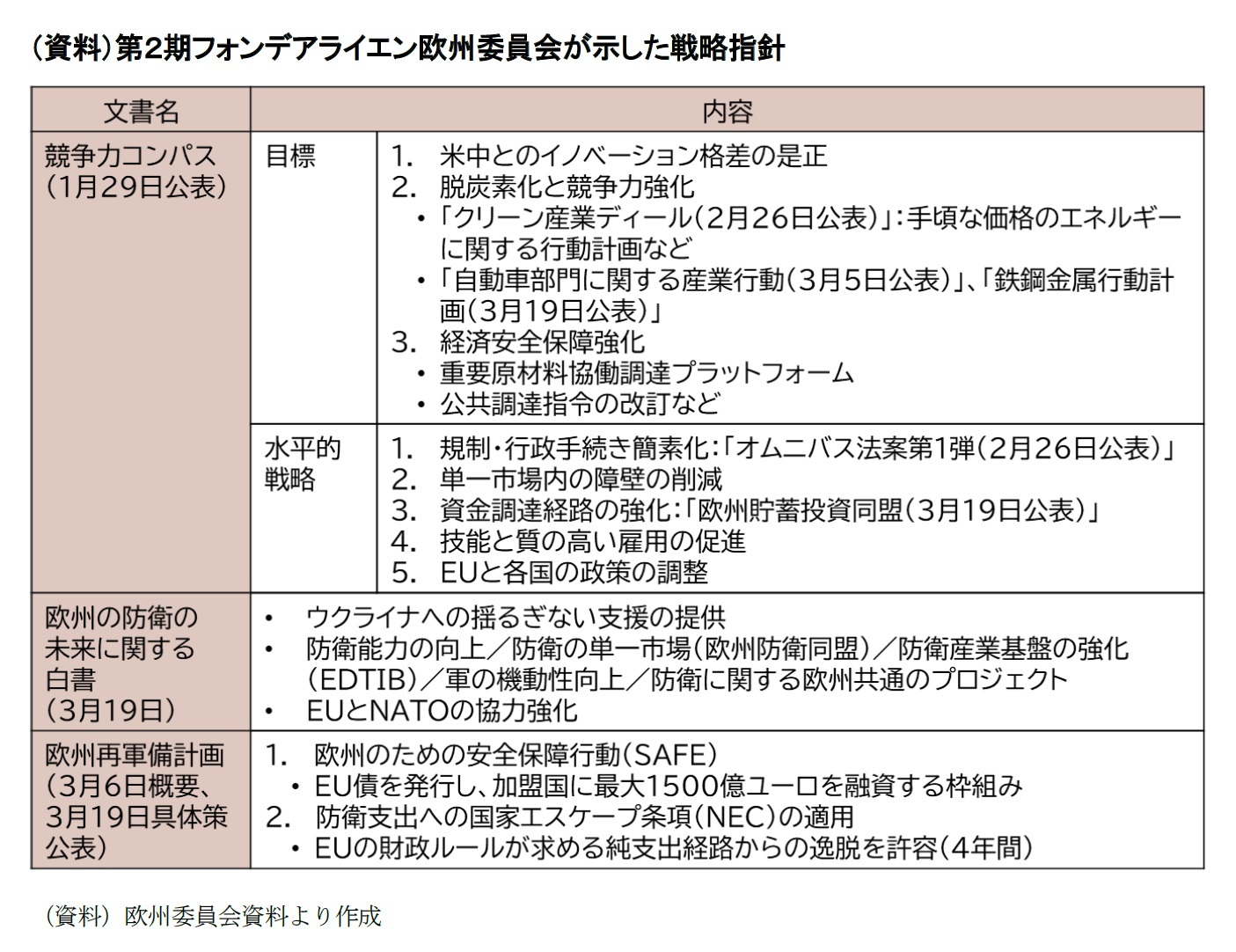

2月28日のホワイトハウスでの米国とウクライナの首脳会談が決裂した後、米国はウクライナへの軍事支援、情報支援の一時停止に動いたが、欧州の動きも迅速だった。3月2日にはロンドンで欧州を中心とする18カ国・機関による首脳会議が開催、有志国連合でウクライナに安全保障の保証を提供することで合意した。ドイツは4日、フランスは5日に国防費の引き上げ方針を表明した。6日開催のEUの首脳会議では欧州委員会が提案した総額8000億ユーロ(約130兆円)の「欧州再軍備計画(ReArm Europe Plan)」を全会一致で承認した。ドイツは、2月23日に総選挙を実施した第1党となったメルツ党首率いるキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)とショルツ首相の中道左派ドイツ社会民主党(SPD)が連立協議中だが、新政権発足を前に3月21日に国防費とインフラ投資を拡大のために「債務ブレーキ」を見直す憲法改正を可決・承認した。3月20~21日の首脳会議に向けて欧州委員会は「欧州の防衛の未来に関する白書」と「欧州再軍備計画」の詳細を示した(巻末資料参照)。

関税政策は競争条件公平化のためのツールである。トランプ2.0は、同盟国・同志国こそ、米国から「搾取」する国々と見ており、トランプ大統領はEUを「米国を利用することだけを目的として結成された(3月13日自身のSNSへの投稿)」と認識している。EUは、「高率の付加価値税は輸出補助金」、「デジタル規制は米ハイテク企業への課税」など米国側の一方的な理由付けで高率の「相互関税」が課される可能性に備えねばならない。EUとしては、関税率の差への交渉には応じる構えがあるが、付加価値税率やデジタル規制の適用について米国政府の干渉を受け入れられず、議論は平行線を辿る恐れがある。EUが、防衛・安全保障の強化に動き出したといっても、現状の欧州の安全保障は米国を中核とする体制であり、欧州の自立は長期の目標だ。停戦後のウクライナへの安全保障を欧州が中心で提供するとしても、米国の支援は必要である。こうした事情が米欧の全面対決を回避する力となりそうだ。それでも、米国トランプ2.0からの関税を利用した経済的威圧に、EUが、2023年11月に発効した「反威圧的措置規則(ACI)」に基づいて対応するという米欧の対立の先鋭化リスクも意識せざるを得ない。

トランプ2.0は、EUが掲げる価値観と米欧間の安全保障の負担と競争条件の不公平性に不満を抱き、激しく攻撃している。

価値観への攻撃の最たるものは、2月14日の欧州の民主主義を激しく批判したバンス副大統領のミュンヘン安全保障会議での講演であろう。トランプ2.0とEUの対立は、米国内の保守対リベラルの対立の構図の相似形に見える。社会・文化軸(緑(G)・オルタナティヴ(A)・リバタリアン(L)対伝統的(T)・権威主義(A)・ナショナリズム(N))に基づいて考えるならば、トランプ2.0の米国とEUは異なった位置にあり、米国はEUよりもむしろロシアや中国に近いことになる。

安全保障の面では、トランプ2.0は、ウクライナのNATO加盟、ウクライナへのNATOの平和維持部隊や米軍の派遣を否定し、国防支出の目標のGDP比2%から5%への引き上げを求める。欧州は、米国との価値観という共通の基盤が失われ、米国が信頼できないパートナーとなった現実を認め、停戦後のウクライナへの安全保障の保証と、欧州の防衛・安全保障のために、米国に依存しない体制、戦略的自立に真剣に取り組む必要に迫られている。

2月28日のホワイトハウスでの米国とウクライナの首脳会談が決裂した後、米国はウクライナへの軍事支援、情報支援の一時停止に動いたが、欧州の動きも迅速だった。3月2日にはロンドンで欧州を中心とする18カ国・機関による首脳会議が開催、有志国連合でウクライナに安全保障の保証を提供することで合意した。ドイツは4日、フランスは5日に国防費の引き上げ方針を表明した。6日開催のEUの首脳会議では欧州委員会が提案した総額8000億ユーロ(約130兆円)の「欧州再軍備計画(ReArm Europe Plan)」を全会一致で承認した。ドイツは、2月23日に総選挙を実施した第1党となったメルツ党首率いるキリスト教民主・社会同盟(CDU・CSU)とショルツ首相の中道左派ドイツ社会民主党(SPD)が連立協議中だが、新政権発足を前に3月21日に国防費とインフラ投資を拡大のために「債務ブレーキ」を見直す憲法改正を可決・承認した。3月20~21日の首脳会議に向けて欧州委員会は「欧州の防衛の未来に関する白書」と「欧州再軍備計画」の詳細を示した(巻末資料参照)。

関税政策は競争条件公平化のためのツールである。トランプ2.0は、同盟国・同志国こそ、米国から「搾取」する国々と見ており、トランプ大統領はEUを「米国を利用することだけを目的として結成された(3月13日自身のSNSへの投稿)」と認識している。EUは、「高率の付加価値税は輸出補助金」、「デジタル規制は米ハイテク企業への課税」など米国側の一方的な理由付けで高率の「相互関税」が課される可能性に備えねばならない。EUとしては、関税率の差への交渉には応じる構えがあるが、付加価値税率やデジタル規制の適用について米国政府の干渉を受け入れられず、議論は平行線を辿る恐れがある。EUが、防衛・安全保障の強化に動き出したといっても、現状の欧州の安全保障は米国を中核とする体制であり、欧州の自立は長期の目標だ。停戦後のウクライナへの安全保障を欧州が中心で提供するとしても、米国の支援は必要である。こうした事情が米欧の全面対決を回避する力となりそうだ。それでも、米国トランプ2.0からの関税を利用した経済的威圧に、EUが、2023年11月に発効した「反威圧的措置規則(ACI)」に基づいて対応するという米欧の対立の先鋭化リスクも意識せざるを得ない。

求められる競争力の強化、域内の結束

EUが価値観を守り、米国からの圧力に対峙し、防衛・安全保障面での自立を進めるには競争力の強化も必要だ。1月29日に欧州委員会が公表した戦略指針「競争力コンパス」は、「米中とのイノベーション格差の是正」、「脱炭素化と競争力強化」、「経済安全保障の強化(特定国への依存の低減)」を目標とし、これらを実現するために「規制・行政手続きの簡素化」、「単一市場内の障壁の削減」、「競争力のための資金調達経路の強化」、「技能と質の高い雇用の促進」、「EUと各国の政策調整」を進める。具体策として2月26日には「脱炭素化と競争力強化」のための「クリーン産業ディール」が、「規制・行政手続きの簡素化」のための「オムニバス法案」が、3月19日には「競争力のための資金調達経路の強化」の具体策である「欧州貯蓄投資同盟」に関わる文書が公表されている(巻末資料参照)。

安全保障の自立をより速やかに効率的に実現するためにはEUは結束する必要があり、競争力のためにもEUの単一市場を強化することが有効だ。訪欧時に参加したシンポジウムで、スタートアップ企業やファンドの経営者、研究者など様々なバックグラウンドの登壇者らは、揃ってEUには、「規制・行政手続きの簡素化」とともに「単一市場内の障壁の削減」が必要と述べていた。

安全保障の自立をより速やかに効率的に実現するためにはEUは結束する必要があり、競争力のためにもEUの単一市場を強化することが有効だ。訪欧時に参加したシンポジウムで、スタートアップ企業やファンドの経営者、研究者など様々なバックグラウンドの登壇者らは、揃ってEUには、「規制・行政手続きの簡素化」とともに「単一市場内の障壁の削減」が必要と述べていた。

各論での対立を乗り越えられるか?

EUには危機が統合深化のバネとして働くという経験則がある。この2カ月あまりの動きを振り返ると、トランプ2.0の米国の変化という危機が、防衛安全保障の自立や競争力強化の動きを加速させているように見える。

しかし、「総論」では一致しても、各論の段階では利害が対立し、結論が望ましい水準に届かない、意思決定が遅れるというのもEUの経験則である。EU内には超国家機関であるEU対加盟国の権限を巡る対立、大国主導への中小国の懸念、北欧と南欧、あるいは西欧と東欧の間での財政事情や経済力、政策の優先順位の違いなど様々な分断線がある。

こうした分断線が早くも浮かび上がっているのが、加盟国の国防支出の増加を促す「欧州再軍備計画」の議論である。同計画はEU債で調達した資金を加盟国に融資する最大1500億ユーロの枠組み「欧州のための安全保障行動(SAFE)」と、EUの財政ルールの「国家免責条項」適用(国防支出の増加を理由とする純支出経路からの逸脱を4年間許容する)の2本柱からなる。国防支出の対GDP比が現在のNATO基準である2%を下回る国は南東欧に多く、同じ水準を目指そうとすれば、より多くの努力が求められることになる。しかし、国防支出の水準が低い国は、押し並べて財政事情が厳しい。一方、ロシアへの脅威認識は、北欧やポーランドほど高くはなく、移民・難民の方がより差し迫った問題である。他方、EUの再軍備による産業活性化の恩恵を受けるのは防衛企業を要する大国が中心になると見込まれる。EUが「国家免責条項」を認めても、SAFEを利用して借金を増やすことで市場の評価が下がるリスクを犯すことにはなる。折しも、ドイツの「債務ブレーキ」見直しという大胆な方向転換は、ドイツだけでなく、ユーロ圏の他の国の利回りも押し上げる要因となった。過剰債務国がためらいを感じるのは当然と言え、EUが用意すべきは融資の枠組みではなく、補助金という声も上がっているという。

安全保障の危機への対応は急がねばならないが、脆弱国の財政危機の引き金を引いてしまっては、安全保障面での脆弱性を却って高めることになる。防衛安全保障の自立に向けた結束はさっそく試されている。

しかし、「総論」では一致しても、各論の段階では利害が対立し、結論が望ましい水準に届かない、意思決定が遅れるというのもEUの経験則である。EU内には超国家機関であるEU対加盟国の権限を巡る対立、大国主導への中小国の懸念、北欧と南欧、あるいは西欧と東欧の間での財政事情や経済力、政策の優先順位の違いなど様々な分断線がある。

こうした分断線が早くも浮かび上がっているのが、加盟国の国防支出の増加を促す「欧州再軍備計画」の議論である。同計画はEU債で調達した資金を加盟国に融資する最大1500億ユーロの枠組み「欧州のための安全保障行動(SAFE)」と、EUの財政ルールの「国家免責条項」適用(国防支出の増加を理由とする純支出経路からの逸脱を4年間許容する)の2本柱からなる。国防支出の対GDP比が現在のNATO基準である2%を下回る国は南東欧に多く、同じ水準を目指そうとすれば、より多くの努力が求められることになる。しかし、国防支出の水準が低い国は、押し並べて財政事情が厳しい。一方、ロシアへの脅威認識は、北欧やポーランドほど高くはなく、移民・難民の方がより差し迫った問題である。他方、EUの再軍備による産業活性化の恩恵を受けるのは防衛企業を要する大国が中心になると見込まれる。EUが「国家免責条項」を認めても、SAFEを利用して借金を増やすことで市場の評価が下がるリスクを犯すことにはなる。折しも、ドイツの「債務ブレーキ」見直しという大胆な方向転換は、ドイツだけでなく、ユーロ圏の他の国の利回りも押し上げる要因となった。過剰債務国がためらいを感じるのは当然と言え、EUが用意すべきは融資の枠組みではなく、補助金という声も上がっているという。

安全保障の危機への対応は急がねばならないが、脆弱国の財政危機の引き金を引いてしまっては、安全保障面での脆弱性を却って高めることになる。防衛安全保障の自立に向けた結束はさっそく試されている。

(2025年03月28日「研究員の眼」)

03-3512-1832

経歴

- ・ 1987年 日本興業銀行入行

・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社

・ 2023年7月から現職

・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師

・ 2017年度~ 日本EU学会理事

・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、

「欧州政策パネル」メンバー

・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員

・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員

・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員

・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員

・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹

伊藤 さゆりのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/11/05 | 新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/30 | ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- | 伊藤 さゆり | |

| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【トランプ2.0でEUは変わるか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

トランプ2.0でEUは変わるか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!