- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費文化 >

- SNSの「なりすましアカウント」に関する一考察

コラム

2024年05月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――【ご注意ください】

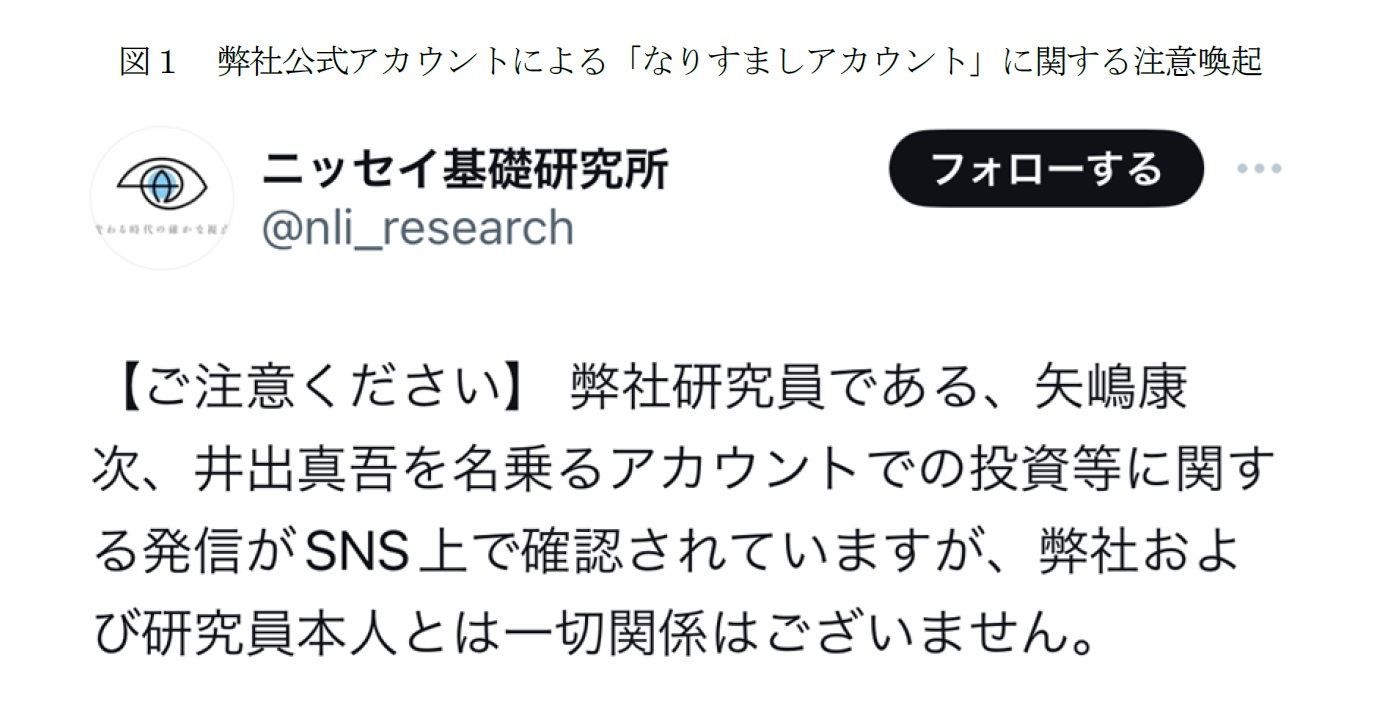

この投稿で、筆者が見つけたアカウントが「なりすましアカウント」であることを知った。後々当該アカウントを見るとナンセンスな文字が羅列されたアカウントIDであり、偽物であることは一目瞭然だったのだが、筆者が「本物」だと思い込んでしまったのは、Xの認証済みマーク通称ブルーバッジがそのアカウントについていたからだ。

2――ブルーバッジの行方

Twitterの認証バッジは、有名人や公的機関、団体などのTwitter上での著名なアカウントが「本物」または「公式」でありアカウントの信憑性を保証するシステムであり、本物の著名なアカウントと、なりすましアカウントを区別するために使用されていた。「認証済みアカウント」サービスが開始した2009年6月当時は、ユーザーが著名人を識別することが目的にあり、“信頼に値し、著名であり、アクティブである”アカウントにのみ、Twitter側から認証が持ちかけられていたという。その後、個人のアカウントからも受付るようになったものの申請数が多く、一度は中断され、最終的には(1)政府機関・その関係者、(2)企業・ブランド・組織・その幹部、(3)報道機関・ジャーナリスト、(4)エンターテインメント、(5)スポーツとゲーム、(6)活動家、主催者、その他の有識者、6つのカテゴリーに属するTwitterアカウントのみ公式マーク(認証バッジ)が付与されるようになった1。

申請可能なカテゴリー自体が絞られており、そもそも一般ユーザーが承認を受けること自体困難だったわけだが、当該カテゴリーに属しているアカウントにおいても、公式ウェブサイトのリンクや運転免許証やパスポートなど、写真付きの公的身分証明書を送るなどの本人確認や、プロフィール欄に名前とプロフィール画像を表示している、過去6カ月以内にログインしている、メールアドレスあるいは電話番号が登録済み、など自身のアカウントの運用実態も審査されていた。そのため、たとえ著名人であっても必ずしも申請したからといって承認されたわけではなく、認証バッジをもらう事は極めてハードルが高かったのだ。ハードルが高いのは前述した通り「なりすまし」と「本物」を区別すること自体が目的にあったためであり、ユーザーはそのマークに高い信頼を置いていたわけだ。

しかし、この環境は大きく変化する。2022年、イーロン・マスクによるTwitter買収に伴い、サブスクリプションサービス「Twitter Blue」に加入することが認証バッジ付与の条件になった。認証バッジはTwitterに課金している証になってしまったのだ。併せて開始当初は迷惑アカウントを防止する仕組みがなかったため、課金さえすれば認証を受けることになり、それを利用した「なりすましアカウント」が多数作られてしまった。

更には2023年開始されたサブスクリプション「Xプレミアム(旧Twitter Blue)」においては「クリエイター広告収益分配プログラム」が導入されたため、収益を目的としたユーザーアカウントにも認証バッジがつくようになった。その結果インプレッションゾンビ(通称インプレゾンビ)と呼ばれる投稿の表示回数稼ぎを目的としたアカウントが散見されるようになったわけだ2。Xユーザーなら嫌になるほど見たことがあるだろうバズった投稿のコピー&ペーストを繰り返したアカウントや、バズっているリプライやトレンドの投稿に現れ、脈略のない文章を投稿しているアカウント群のことである。その中にはAI技術を使用してbotのように自動で投稿したり、投稿内容を生成しているものも存在する。なりすましアカウントでの認証はされないといえども、一度承認されたアカウントの名前と画像を著名人に変更し、過去に投稿した投稿を消せば、認証を受けたなりすましアカウントを作れないわけではない。筆者が見かけた弊社所属研究員のアカウントもきっとこのような手口で作成されたのだろう。

従って今や認証バッジがついているからといって、アカウントの信憑性を保証するわけではなくなったのだが、一方で、著名人や企業の公式アカウントも従来通り公式であることを主張する意味合いで認証バッジをつけており、昔からTwitterを利用しているユーザーにとっては「顔写真」「本名」「青バッジ」がついていれば反射的に本人(公式)が運営していると勘違いしてしまっても致し方ないだろう。

1 プラスデジタル「Twitterの公式マーク(認証バッジ)とは? 申請方法や取得要件を解説」 2022/01/17 https://news.mynavi.jp/article/20210916-1974543/

2 鈴木朋子「SNSに群がる「インプレゾンビ」は百害あって一利なし、完璧ではないが対策できる」2024/03/08 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00160/030200395/

申請可能なカテゴリー自体が絞られており、そもそも一般ユーザーが承認を受けること自体困難だったわけだが、当該カテゴリーに属しているアカウントにおいても、公式ウェブサイトのリンクや運転免許証やパスポートなど、写真付きの公的身分証明書を送るなどの本人確認や、プロフィール欄に名前とプロフィール画像を表示している、過去6カ月以内にログインしている、メールアドレスあるいは電話番号が登録済み、など自身のアカウントの運用実態も審査されていた。そのため、たとえ著名人であっても必ずしも申請したからといって承認されたわけではなく、認証バッジをもらう事は極めてハードルが高かったのだ。ハードルが高いのは前述した通り「なりすまし」と「本物」を区別すること自体が目的にあったためであり、ユーザーはそのマークに高い信頼を置いていたわけだ。

しかし、この環境は大きく変化する。2022年、イーロン・マスクによるTwitter買収に伴い、サブスクリプションサービス「Twitter Blue」に加入することが認証バッジ付与の条件になった。認証バッジはTwitterに課金している証になってしまったのだ。併せて開始当初は迷惑アカウントを防止する仕組みがなかったため、課金さえすれば認証を受けることになり、それを利用した「なりすましアカウント」が多数作られてしまった。

更には2023年開始されたサブスクリプション「Xプレミアム(旧Twitter Blue)」においては「クリエイター広告収益分配プログラム」が導入されたため、収益を目的としたユーザーアカウントにも認証バッジがつくようになった。その結果インプレッションゾンビ(通称インプレゾンビ)と呼ばれる投稿の表示回数稼ぎを目的としたアカウントが散見されるようになったわけだ2。Xユーザーなら嫌になるほど見たことがあるだろうバズった投稿のコピー&ペーストを繰り返したアカウントや、バズっているリプライやトレンドの投稿に現れ、脈略のない文章を投稿しているアカウント群のことである。その中にはAI技術を使用してbotのように自動で投稿したり、投稿内容を生成しているものも存在する。なりすましアカウントでの認証はされないといえども、一度承認されたアカウントの名前と画像を著名人に変更し、過去に投稿した投稿を消せば、認証を受けたなりすましアカウントを作れないわけではない。筆者が見かけた弊社所属研究員のアカウントもきっとこのような手口で作成されたのだろう。

従って今や認証バッジがついているからといって、アカウントの信憑性を保証するわけではなくなったのだが、一方で、著名人や企業の公式アカウントも従来通り公式であることを主張する意味合いで認証バッジをつけており、昔からTwitterを利用しているユーザーにとっては「顔写真」「本名」「青バッジ」がついていれば反射的に本人(公式)が運営していると勘違いしてしまっても致し方ないだろう。

1 プラスデジタル「Twitterの公式マーク(認証バッジ)とは? 申請方法や取得要件を解説」 2022/01/17 https://news.mynavi.jp/article/20210916-1974543/

2 鈴木朋子「SNSに群がる「インプレゾンビ」は百害あって一利なし、完璧ではないが対策できる」2024/03/08 https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00160/030200395/

3――著名人に「なりすます」

この心理を利用しているのが「なりすましアカウント」による詐欺である。なりすましアカウントとは有名、無名問わずSNS上で他人になりきりっているアカウントを指す。目的は様々だが例えば、自分の周りにいる自身が嫌いな人になりきって他人を誹謗中傷するなどして社会的信用を無くすことを目的にしている者もいれば、著名人になりきってそのファンからちやほやされることを目的とする者もいる。「なりすまし」という行為そのものが、ただちに犯罪とはいえないようだが、名誉毀損罪、侮辱罪、詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪、不正アクセス禁止法違反などが成立しうる3。

特にいま問題となっているのはSNSで著名人を騙った投資詐欺であろう。SNSに掲載された有名人の名前や画像を無断で使用した偽の広告にアクセスしたことをきっかけに、ウソの投資を持ちかけられ、金をだまし取られる被害が相次いでいる。都内での被害は2023年の1年間で少なくとも210件、およそ38億円に上るという4。中には、70代の男性がおよそ1億4000万円をだまし取られたケースも存在する。

それこそ、Eメールや携帯電話が普及し始めた当初から著名人を語ったメールが届くことはあり、著名人のなりすましによる詐欺被害は今に始まったわけではないが、本人の写真を使用したり、本人の名前を語ったLINEなどのメッセージアプリに誘導したり、最近ではディープフェイクなどを利用して音声を著名人に似た声で会話したり、あたかも本人が喋っているような動画で勧誘されるケースもあり、「本人である」と信用してしまいたくなるような要素が増えているのも確かである。

以前レポートで、専門知識や資格を持たないのに、自己啓発、個人の成長、ビジネス、またはスピリチュアリティなどの特定の分野における権威や専門家であると自己主張する人を指す「フェイクグル」について論じた。彼らの中にはSNSやYouTubeなどを通して「自身をすごい何か」にブランディングし、信者を増やし、詐欺ビジネスを行っている者もいるのだが、なりきるため(知名度を向上)にコストや時間がかかるのも事実だ。また、自身のブランド力(影響力)に対して人が集まるため、大なり小なりの個人情報は知られてしまっているため詐欺を行うにあたってリスクもある。しかし、有名人になりすましての詐欺は、その著名人のネームバリューがあるため、一から信用を獲得する必要はない。また、詐欺を行う者自身の素性も被害者とのやりとりでは明るみになりにくいというメリットもある。

この著名人に成りすました詐欺問題に関しては堀江貴文氏や前澤友作氏が法整備も含めた規制強化を求めて声を挙げている。広告に使われてしまった著名人本人の信用度が低下し、実際に堀江氏は自身の正規の広告が凍結されたり、クレジットカードが止められたりと実害が出ているという5。弊社においても経済や金融に関してメディアで情報を発信している研究者も多く、専門家という信用を悪用した「なりすましアカウント」の存在がその信用を無くすような発言、延いては詐欺に誘導するといったリスクになりかねない。前述した通り、法整備が十分でなく、「なりすまし」そのものが直ちに犯罪と言えない中で、現在のところ、我々は自分たちでリテラシーを高め、自衛をするしか手立てはなさそうである。

3 ネット被害・IT法務解決ガイド「SNSでのなりすまし被害!削除・特定・刑事告訴などの法的措置はとれる?」2024/02/22 https://atomfirm.com/sakujo/48762

4 NHK首都圏NEWS WEB「有名人なりすましの偽広告 都内の去年の被害額約38億円 警視庁」2024/04/15 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20240415/1000103815.html

5 羽鳥慎一 モーニングショー2024年4月19日放送分「池上彰さん“ニセ池上彰”の広告に怒り…本人が問い詰める「削除要請してもダメ」」https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/900002211.html?page6

特にいま問題となっているのはSNSで著名人を騙った投資詐欺であろう。SNSに掲載された有名人の名前や画像を無断で使用した偽の広告にアクセスしたことをきっかけに、ウソの投資を持ちかけられ、金をだまし取られる被害が相次いでいる。都内での被害は2023年の1年間で少なくとも210件、およそ38億円に上るという4。中には、70代の男性がおよそ1億4000万円をだまし取られたケースも存在する。

それこそ、Eメールや携帯電話が普及し始めた当初から著名人を語ったメールが届くことはあり、著名人のなりすましによる詐欺被害は今に始まったわけではないが、本人の写真を使用したり、本人の名前を語ったLINEなどのメッセージアプリに誘導したり、最近ではディープフェイクなどを利用して音声を著名人に似た声で会話したり、あたかも本人が喋っているような動画で勧誘されるケースもあり、「本人である」と信用してしまいたくなるような要素が増えているのも確かである。

以前レポートで、専門知識や資格を持たないのに、自己啓発、個人の成長、ビジネス、またはスピリチュアリティなどの特定の分野における権威や専門家であると自己主張する人を指す「フェイクグル」について論じた。彼らの中にはSNSやYouTubeなどを通して「自身をすごい何か」にブランディングし、信者を増やし、詐欺ビジネスを行っている者もいるのだが、なりきるため(知名度を向上)にコストや時間がかかるのも事実だ。また、自身のブランド力(影響力)に対して人が集まるため、大なり小なりの個人情報は知られてしまっているため詐欺を行うにあたってリスクもある。しかし、有名人になりすましての詐欺は、その著名人のネームバリューがあるため、一から信用を獲得する必要はない。また、詐欺を行う者自身の素性も被害者とのやりとりでは明るみになりにくいというメリットもある。

この著名人に成りすました詐欺問題に関しては堀江貴文氏や前澤友作氏が法整備も含めた規制強化を求めて声を挙げている。広告に使われてしまった著名人本人の信用度が低下し、実際に堀江氏は自身の正規の広告が凍結されたり、クレジットカードが止められたりと実害が出ているという5。弊社においても経済や金融に関してメディアで情報を発信している研究者も多く、専門家という信用を悪用した「なりすましアカウント」の存在がその信用を無くすような発言、延いては詐欺に誘導するといったリスクになりかねない。前述した通り、法整備が十分でなく、「なりすまし」そのものが直ちに犯罪と言えない中で、現在のところ、我々は自分たちでリテラシーを高め、自衛をするしか手立てはなさそうである。

3 ネット被害・IT法務解決ガイド「SNSでのなりすまし被害!削除・特定・刑事告訴などの法的措置はとれる?」2024/02/22 https://atomfirm.com/sakujo/48762

4 NHK首都圏NEWS WEB「有名人なりすましの偽広告 都内の去年の被害額約38億円 警視庁」2024/04/15 https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20240415/1000103815.html

5 羽鳥慎一 モーニングショー2024年4月19日放送分「池上彰さん“ニセ池上彰”の広告に怒り…本人が問い詰める「削除要請してもダメ」」https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/900002211.html?page6

4――最後に

特に詐欺を目的とした著名人なりすましは、様々な形で、様々な著名人を起用しながら次々と生まれている。このようなアカウントは組織化して詐欺を行っているケースが多く、詐欺目的に有名人という「皮」をかぶせているにすぎないが、一方で、その著名人になりきることそのものを目的にしているケースもある。前述した通りちやほやされたり、憧れの人物に対する同一化欲求が満たされることが目的なのだろうが、明らかにその著名人がしなそうな発言をしていたり、名誉棄損に当たるようなコラージュ画像を投稿している者もいる。なりきっている対象がそこまで有名でなかったり、どこからか持ってきた画像に写っている一般人になりきり、投げ銭や物品をねだる者もいる。対象も目的もケースごとに異なるだろうが「なりきられた側」は気持ちのいいモノではないだろうと、思う次第である。

(2024年05月15日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1776

経歴

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | 「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/06/13 | 年齢制限をすり抜ける小学生たち-α世代のSNS利用のリアル | 廣瀬 涼 | 基礎研レポート |

| 2025/06/10 | ご当地VTuber「沢ところ」に2回目のインタビューをしてみた-今日もまたエンタメの話でも。(第6話) | 廣瀬 涼 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【SNSの「なりすましアカウント」に関する一考察】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

SNSの「なりすましアカウント」に関する一考察のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!