- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 為替介入再開を巡る攻防~米利下げが後ずれるほど厳しい戦いに

2024年04月11日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.トピック:為替介入再開を巡る攻防

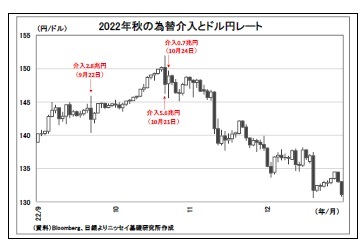

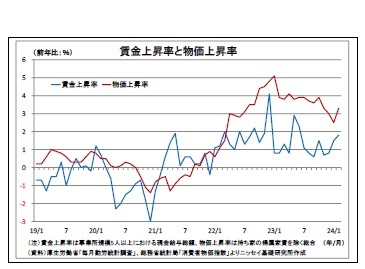

(ドル円153円突破、34年ぶり円安水準に)

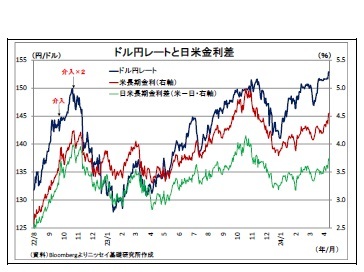

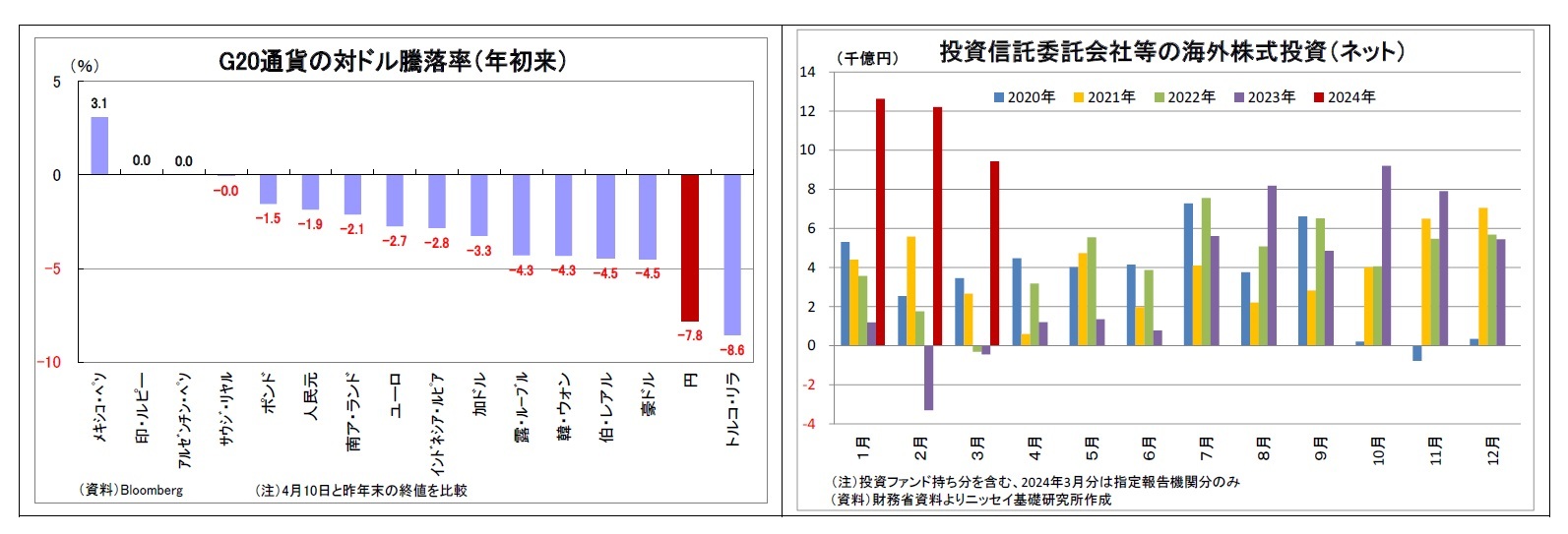

ドル円レートでは年初から円安ドル高が進んできた。3月下旬以降はしばらく1ドル151円台での膠着が続いていたが、昨夜公表された米CPIが予想を上振れたことで一時34年ぶりの円安水準である153円台前半に達し、足元も152円台後半で高止まりしている(表紙図表参照)。ちなみに、ドル円が150円を突破するのは、2022年秋、2023年秋の局面に続いて近年で3度目となる。

ドル円レートでは年初から円安ドル高が進んできた。3月下旬以降はしばらく1ドル151円台での膠着が続いていたが、昨夜公表された米CPIが予想を上振れたことで一時34年ぶりの円安水準である153円台前半に達し、足元も152円台後半で高止まりしている(表紙図表参照)。ちなみに、ドル円が150円を突破するのは、2022年秋、2023年秋の局面に続いて近年で3度目となる。

一方で、日本の通貨当局による円買い為替介入への警戒感が円の下値を支えてきた。1月下旬以降、鈴木財務大臣や神田財務官は円安牽制、いわゆる口先介入を連発し、そのトーンを強めてきた。また、3月下旬には財務省・金融庁・日銀が3者会合を開催して円安を牽制した。さらに、前回2022年10月の介入時に1ドル151円90銭台で介入が入ったという記憶から、3月下旬から4月上旬にかけては152円手前で介入への警戒感が市場で強まり、円の下値が強力に支えられてきた。昨夜以降は152円ラインを突破したが、介入への警戒は続いており、それによって円の下値が支えられている。広い意味では、前回の介入効果が現在にかけて一定程度持続しているとも言える。

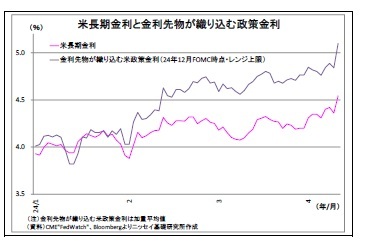

1 FedWatchによれば、昨年末時点でFF金利先物が織り込む今年の利下げ回数は6回(1回当たり0.25%換算であったが、足元では1~2回にまで減少している。

2 短期政策金利は、日銀当座預金への付利▲0.1%から無担保コール誘導目標0~0.1%程度へと変更。

1 FedWatchによれば、昨年末時点でFF金利先物が織り込む今年の利下げ回数は6回(1回当たり0.25%換算であったが、足元では1~2回にまで減少している。

2 短期政策金利は、日銀当座預金への付利▲0.1%から無担保コール誘導目標0~0.1%程度へと変更。

(155円までに介入か)

先行きに目を転じると、今後もドル高圧力は続く可能性が高い。想定されていたよりも米国経済は堅調で物価上昇圧力も根強い。このため、FRBはしばらく利下げ開始に慎重な姿勢を維持するとみられ、ドルが買われやすい地合いが続きそうだ。

今後も円安ドル高が続く場合、政府・日銀は為替介入に踏み切らざるを得なくなるだろう。口先介入については既に連発しており、そのトーンも最大限にまで強めている3。トーンをさらに強めることは難しく、新味が無くなってくる。

その際、介入に踏み切るにあたって課題となるのが介入の理屈付けだ。国際社会で認められているのは、為替の過度の変動や無秩序な動きを抑制するための「スムージング・オペレーション」であり、為替を特定の水準や方向へ誘導するための介入は「為替操作」と見なされる。日本も名を連ねるG7の声明でも、以下の通り、原則として為替への介入に否定的ながら、過度な変動や無秩序な動きへの対処については理解が示されている。

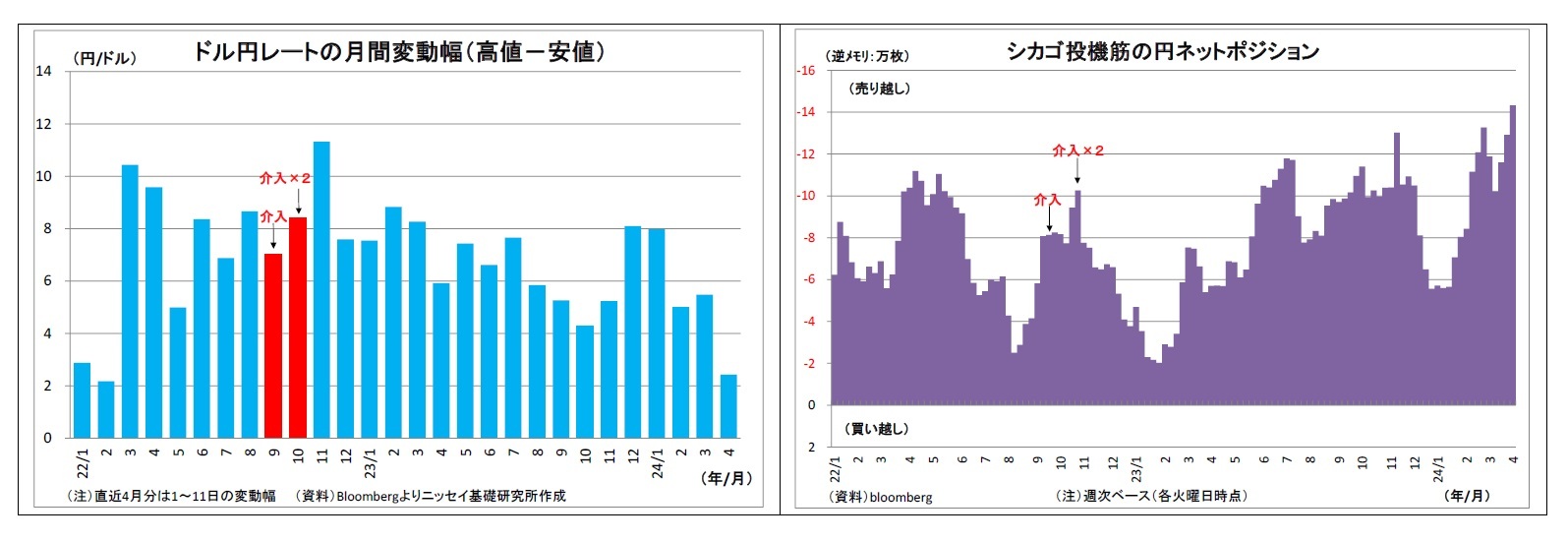

ここで、最近のドル円の変動幅について確認すると、月次ベースでも日次ベースでも、むしろ通常よりも小幅である。神田財務官は、「過度な変動」とは様々な指標や時間軸を捉えた総合的な判断であると説明しているものの、現状では「過度の変動」とまではなかなか言いづらそうだ。昨日152円を突破したにもかかわらず、未だ介入に踏み切っていないのは、変動が十分と言いづらいことが要因になっている可能性がある。

先行きに目を転じると、今後もドル高圧力は続く可能性が高い。想定されていたよりも米国経済は堅調で物価上昇圧力も根強い。このため、FRBはしばらく利下げ開始に慎重な姿勢を維持するとみられ、ドルが買われやすい地合いが続きそうだ。

今後も円安ドル高が続く場合、政府・日銀は為替介入に踏み切らざるを得なくなるだろう。口先介入については既に連発しており、そのトーンも最大限にまで強めている3。トーンをさらに強めることは難しく、新味が無くなってくる。

その際、介入に踏み切るにあたって課題となるのが介入の理屈付けだ。国際社会で認められているのは、為替の過度の変動や無秩序な動きを抑制するための「スムージング・オペレーション」であり、為替を特定の水準や方向へ誘導するための介入は「為替操作」と見なされる。日本も名を連ねるG7の声明でも、以下の通り、原則として為替への介入に否定的ながら、過度な変動や無秩序な動きへの対処については理解が示されている。

・為替レートは市場において決定されること、そして為替市場における行動に関して緊密に協議すること

・競争力のために為替レートを目標にはしないこと

・為替レートの過度の変動や無秩序な動きは、経済及び金融の安定に対して悪影響を与え得る

(2017年5月 G7財務大臣・中央銀行総裁会議声明の抜粋(直近2023年5月会合でも再確認)

ここで、最近のドル円の変動幅について確認すると、月次ベースでも日次ベースでも、むしろ通常よりも小幅である。神田財務官は、「過度な変動」とは様々な指標や時間軸を捉えた総合的な判断であると説明しているものの、現状では「過度の変動」とまではなかなか言いづらそうだ。昨日152円を突破したにもかかわらず、未だ介入に踏み切っていないのは、変動が十分と言いづらいことが要因になっている可能性がある。

一方、ドル円が心理的な節目である155円に到達すると、円安の副作用である物価高に対する世論の懸念が高まり、政権批判に拍車がかかる恐れがある。従って、(1)155円よりも手前で、(2)今よりやや円安が進んで「過度な変動」と言いやすくなる153円台半ば~154円台が介入ラインになると見ている4。年初以降、シカゴ投機筋の円売りが加速し、直近の売越し幅は約10年ぶりの高水準になっているため、投機的で「無秩序な動き」であるという補足的な理屈付けも可能と考えられる。

なお、介入にあたっては、対象通貨となるドルの発行国である米政府の理解を得ることが重要になる点は言うまでもない。

なお、介入にあたっては、対象通貨となるドルの発行国である米政府の理解を得ることが重要になる点は言うまでもない。

介入のやり方については、2022年秋と同様、回数を絞った形での大規模な介入が想定される。ピンポイントで数兆円規模の資金を投入することによって、(1)介入時に大幅な円高反応を演出して円の売り手に恐怖感を植え付けられるほか、(2)人為的な為替操作を嫌う傾向の強い米国を過度に刺激することを避ける効果も期待できる。

介入のやり方については、2022年秋と同様、回数を絞った形での大規模な介入が想定される。ピンポイントで数兆円規模の資金を投入することによって、(1)介入時に大幅な円高反応を演出して円の売り手に恐怖感を植え付けられるほか、(2)人為的な為替操作を嫌う傾向の強い米国を過度に刺激することを避ける効果も期待できる。

3 例えば、本日朝に神田財務官は「足元の動きは急であり、行き過ぎた動きに対してはしっかりとあらゆる手段を排除せずに適切な対応を取ってまいりたい」と発言(2024.4.11Bloomberg報道より)

4 介入の前に、再度「三者会合」を開催したり、介入の準備段階とされる「レートチェック」を入れたりすることで市場を牽制する可能性もある。

(介入後の相場展開)

(介入後の相場展開)最後に、仮定に仮定を重ねる形になるが、介入後の相場展開についても考えてみたい。

まず、数兆円規模の介入を行えば、ドル円は前回同様、一時的に最大5円程度押し下げられる可能性が高い。

ただし、介入によって円安の動きを一時的に抑制することは出来ても、為替のトレンドを転換させることは困難だ。現在も含め、為替レートのトレンドはファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)に基づいていることが多い。介入によってファンダメンタルズを変えることができない以上、為替のトレンドを変えることも難しい。

実際、2022年秋と2023年秋の円安局面が終了して円高基調に転じた際も、その主因となったのは米利上げ観測後退に伴う米金利低下であった。為替介入はあくまでも円高ドル安材料が現れるまでの間、円安の勢いを弱め、円安の進行を遅らせる役割を担う位置付けに過ぎない。

そうした中で、日本の通貨当局が「どれだけ巧みに介入を運営」し、今後想定される円高ドル安材料である「米国の利下げ開始が見えてくるまで介入への警戒感を持続させることができるか」が、介入効果の多寡を左右するポイントになるだろう。

一方、仮に米国の利下げ開始が遅れて円安圧力が長引く場合には、日本の通貨当局は厳しい戦いを余儀なくされる。介入を大規模かつ多頻度で実施すれば、①米政府が反発を強めて身動きが取れなくなる可能性が出てくるほか、②介入原資となる外貨準備の減少が介入余力の低下(=恐るるに足らず)と市場で受け止められる恐れも出てくるためだ。

(2024年04月11日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/22 | 揺れるドル円、日米金融政策と政治リスクの狭間で~マーケット・カルテ10月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/09/19 | 日銀短観(9月調査)予測~大企業製造業の業況判断DIは2ポイント上昇の15と予想、物価関連項目に注目 | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【為替介入再開を巡る攻防~米利下げが後ずれるほど厳しい戦いに】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

為替介入再開を巡る攻防~米利下げが後ずれるほど厳しい戦いにのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!