- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 企業や家庭の状況が変われば、管理職を希望する中高年女性は「4人に1人」まで増える~女性登用の数値目標を達成する鍵は企業と家庭にあり~

企業や家庭の状況が変われば、管理職を希望する中高年女性は「4人に1人」まで増える~女性登用の数値目標を達成する鍵は企業と家庭にあり~

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

女性管理職が少ない要因として、国内ではこれまで、女性自身の昇進意欲の低さが指摘されてきた。それ自体は、各種の調査結果を見れば、事実だろう。しかし、「女性の意欲の低さ」は、本当に、女性個人だけの問題なのだろうか。企業側は、女性を採用して以降、将来の管理職登用を視野に入れた配置や教育をしてきたのだろうか。また、現在の職場は、残業や休日出勤をしないと管理職の仕事を全うできないような状況になっていないだろうか。さらに、家庭における女性の過重な家事育児負担が、仕事に費やす時間を奪っていないだろうか。

筆者はこのような問題意識から、「企業や家庭の状況が変われば、女性の管理職志向は前向きに変化する」という仮説を立てて、昨年10月、一般社団法人定年後研究所との共同研究として、インターネット調査「中高年女性の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」を行った3。その結果、中高年女性のうち、現状では管理職を希望する女性は約1割にとどまるが、仮説通りに、企業や家庭の状況が変われば、管理職を希望する女性は「4人に1人」まで増えることが分かった。本稿では、この調査結果を基に、女性管理職比率の反転攻勢に向けた方向性を提示する。

1 朝日新聞2023年6月22日。

2 2003年の男女共同参画推進本部において決定。

3 調査対象は、全国の、従業員500人以上の大企業に正社員として勤める45歳以上の女性で、コース別雇用管理制度がある企業では「一般職」と「総合職」の女性。コース別雇用管理制度がない企業では、「主に基幹的な業務や総合的判断を行う職種」と「主に定型的な業務を行う職種」に就く女性。及び、定年前にこれらのコースや職種に就き、定年後も継続雇用で働いている女性。有効回答数1,326(「一般職」1,000、「元一般職」39、「総合職」258、「元総合職」29)。

2――女性管理職比率の現状と企業の課題認識

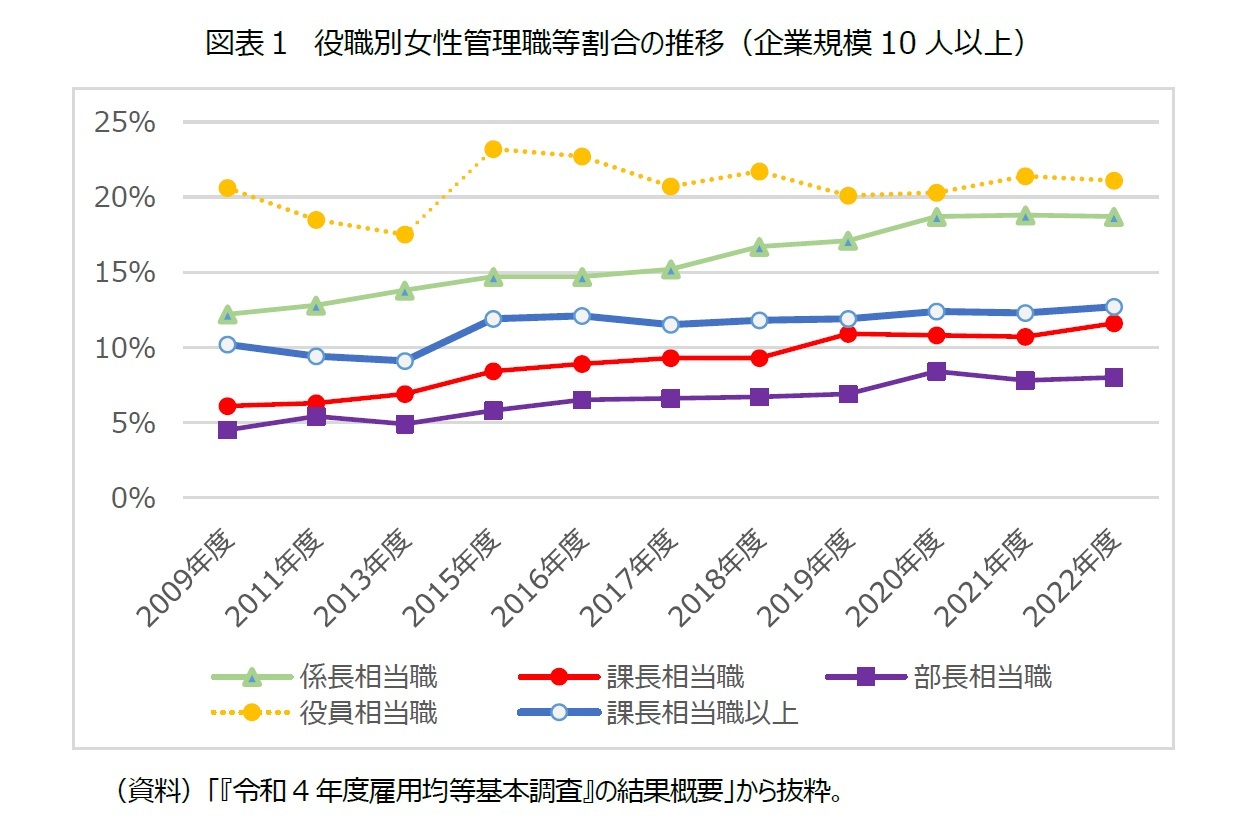

まず、厚生労働省の「令和4年度雇用均等基本調査」から、国内企業(従業員規模10人以上)の管理職(課長相当職以上)に占める女性の割合を見ると、2022年度は12.7%である(図表1)。同調査によると、国内企業の「正社員・正職員」に占める女性の割合は26.9%であり、母数に比べても、女性の管理職比率は低い数値である。過去の推移をみると、数値の公表が始まった2009年度の10.2%から、ほぼ横ばいである。

役職別に見ると、「課長相当職」が11.6%、「部長相当職」が8%と、上級管理職はより少ない。また、一般的には「管理職」には含まれないが、「係長相当職」は18.7%と最も高い。

次に企業規模別にみると、「10~29人」は21.3%、「30~99人」は15%、「100~999人」は9.5%、「300~999人」は6.2%、「1,000~4,999人」は7.2%、「5,000人以上」は8.2%となっており、規模が大きい方が、女性管理職比率が低い傾向がある。

4 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(2016年)「ポジティブ・アクション『見える化』事業 女性活躍に関する調査報告書」。

3――中高年女性側の管理職昇進に関する意識

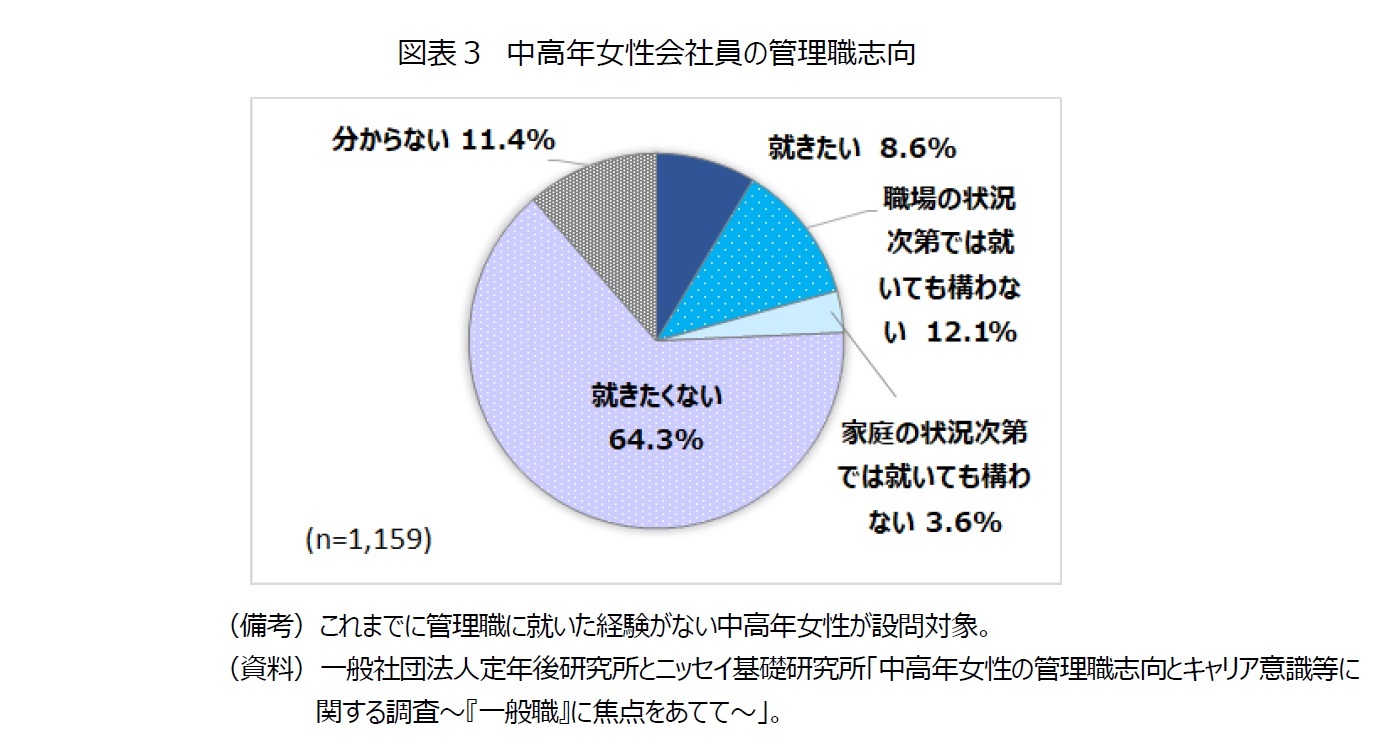

次に、女性社員側の意識についてみていきたい。一般社団法人定年後研究所とニッセイ基礎研究所が昨年10月、大企業に勤める45歳以上の女性を対象に行ったインターネット調査「中高年女性の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」では、これまでに管理職経験の無い女性に対し、将来的に管理職に就きたいかどうかを、「就きたい」「職場の状況次第では就いても構わない」「家庭の状況次第では就いても構わない」、「就きたくない」、「分からない」の5択で尋ねた。

その結果、大半の64.3%は「就きたくない」だった(図表3)。「就きたい」は8.6%にとどまったが、「職場の状況次第では就いても構わない」が12.1%、「家庭の状況次第では就いても構わない」が3.6%と、“条件付き”で希望する層が計15.7%、存在した。従って、“条件付き”を含めると、管理職を希望する層は中高年女性の24.3%となり、およそ4人に1人の割合まで増えることが分かった。

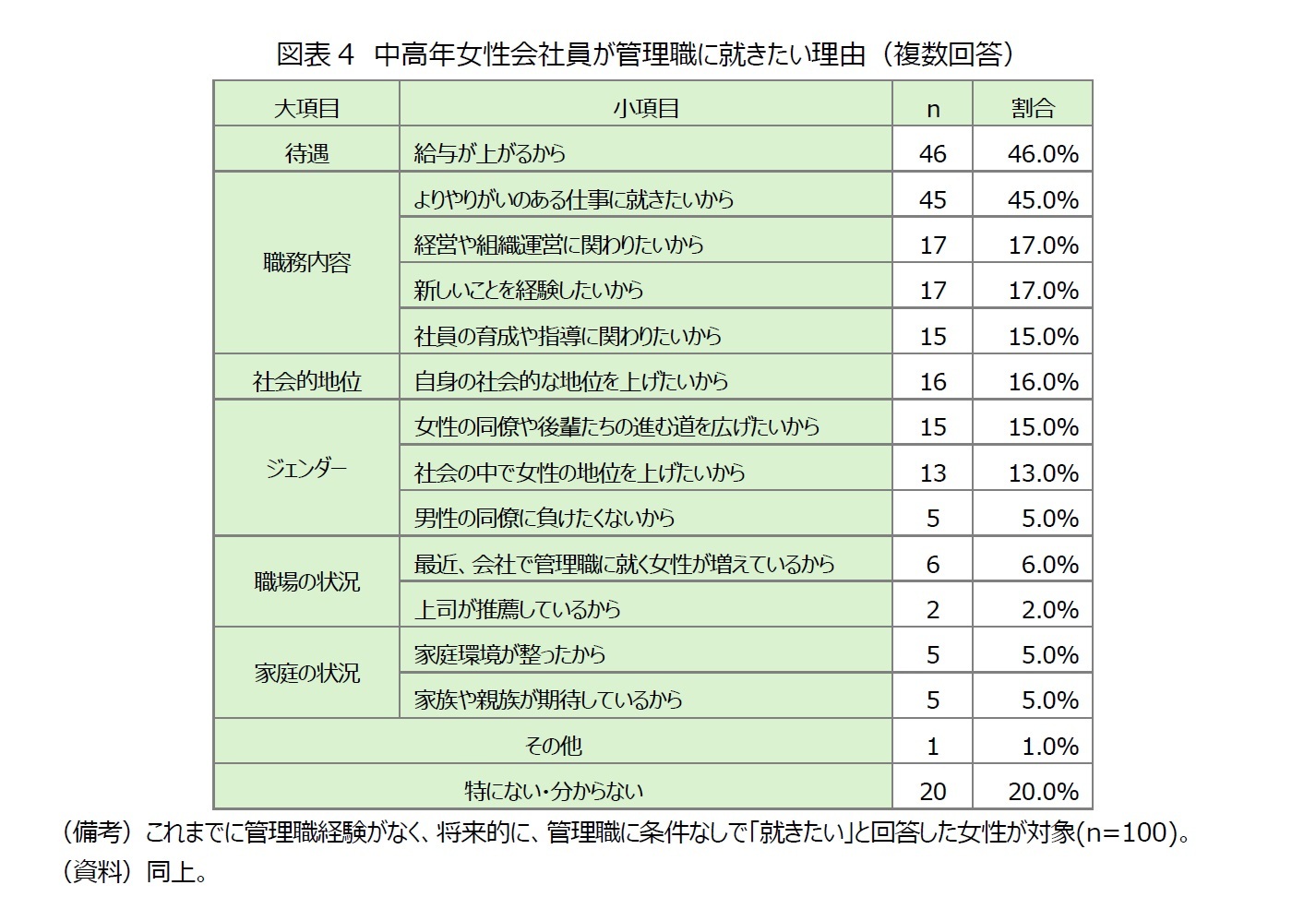

次に、条件なしで、将来的に管理職に「就きたい」と回答した女性にその理由を尋ねると、「給与が上がるから」と「よりやりがいのある仕事に就きたい」が5割近くに上り、双璧だった(図表4)。つまり、女性の昇進意欲には、お金と同じぐらい、「やりがい」という自己実現への動機が関連していることが分かった。

次いで、「経営や組織運営に関わりたいから」、「新しいことを経験したいから」、「社員の育成や指導に関わりたいから」など、管理職の職務内容自体への関心・意欲を示す項目がいずれも2割弱となった。「自身の社会的地位を挙げたいから」も同じく、2割弱だった。また、「女性の同僚や後輩たちの進む道を広げたいから」や「社会の中で女性の地位を上げたいから」など、自身の事情だけではなく、職場や社会のジェンダーの問題を改善しようとする動機も1割を超えたことは注目される。

(2024年03月15日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 定年後研究所・ニッセイ基礎研究所共同研究 「中高年女性会社員の活躍に向けた現状と課題」

- 『逃げ恥』“百合ちゃん”人気に見る女性管理職の多様性への欲求~「中高年女性会社員の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」より(4)

- 中高年女性会社員の4割は「学び直し」に関心あり~「中高年女性会社員の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」より(3)

- 中高年の「一般職」女性は年収がなかなか上がらない~「中高年女性会社員の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」より(2)

- 中高年女性会社員は4割が未婚~「中高年女性会社員の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」より(1)

- 女性は「管理職」を目指さなければならないのか~女性のウェルビーイングの視点から考える~

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【企業や家庭の状況が変われば、管理職を希望する中高年女性は「4人に1人」まで増える~女性登用の数値目標を達成する鍵は企業と家庭にあり~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

企業や家庭の状況が変われば、管理職を希望する中高年女性は「4人に1人」まで増える~女性登用の数値目標を達成する鍵は企業と家庭にあり~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!