- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融政策 >

- マイナス金利政策を撤廃した際の長期金利水準を推定する-日銀の金融緩和政策による長期金利の下押し効果の測定

マイナス金利政策を撤廃した際の長期金利水準を推定する-日銀の金融緩和政策による長期金利の下押し効果の測定

金融研究部 金融調査室長・年金総合リサーチセンター兼任 福本 勇樹

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――各金融政策による日本国債金利(10年物)に対する押し下げ効果の測定(2024年1月末時点)

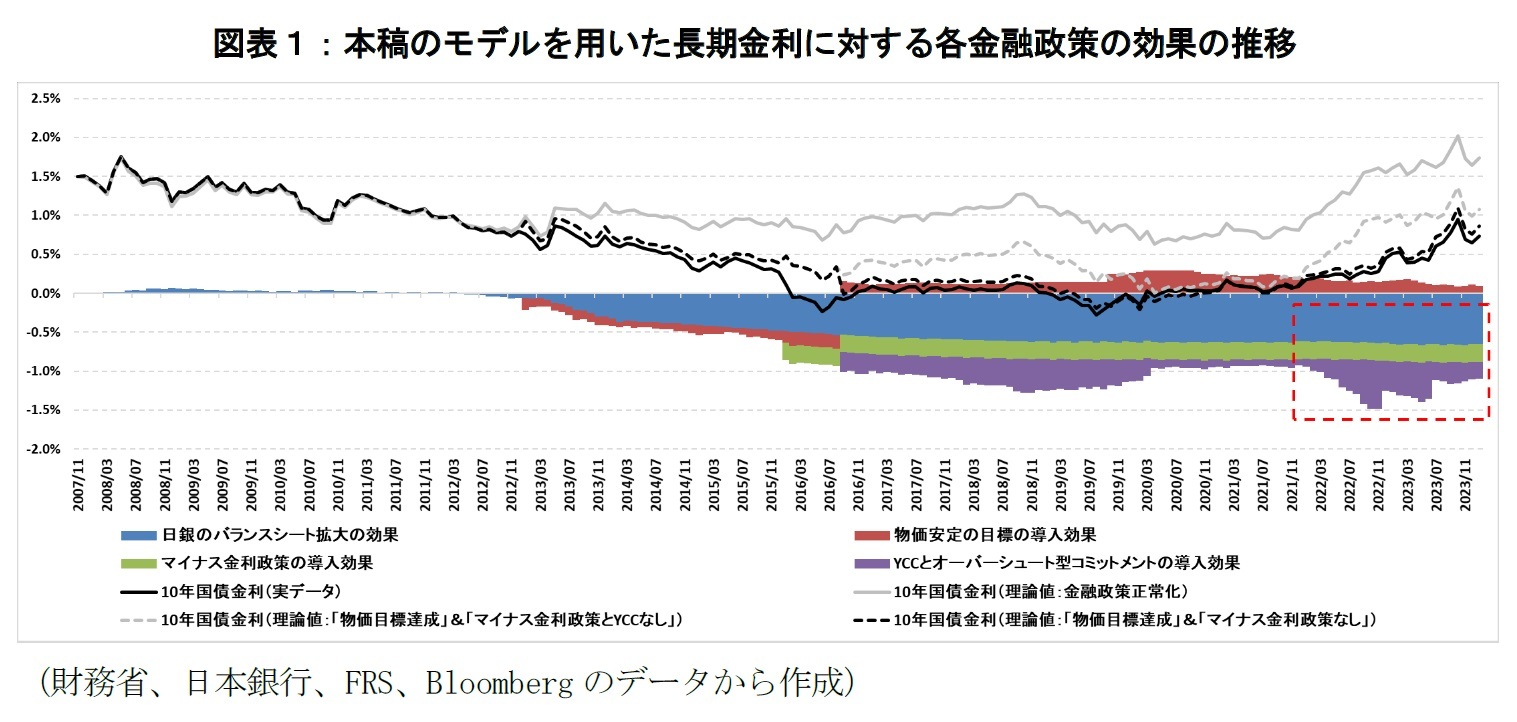

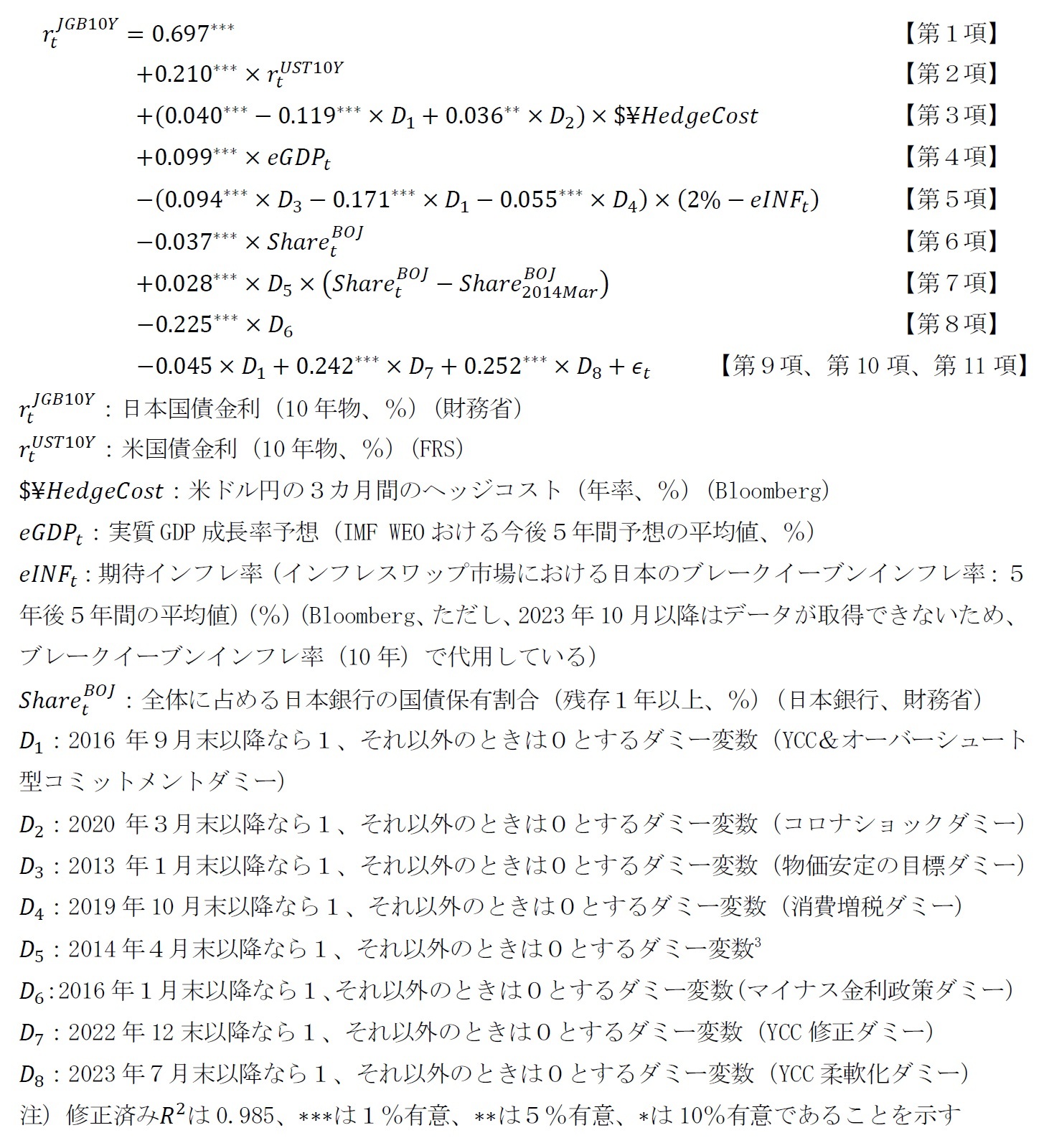

また、上記のモデル設定では、日本銀行の金融政策に伴う長期金利の下押し効果を「日銀のバランスシート拡大の効果」「物価安定の目標の導入効果」「マイナス金利政策の導入効果」「イールドカーブコントロール(YCC)とオーバーシュート型コミットメントの導入効果」に分けて計測している。それぞれ「日銀のバランスシート拡大の効果」が0.655%、「物価安定の目標の導入効果」が▲0.095%1(※)、「マイナス金利政策の導入効果」が0.225%、「YCCとオーバーシュート型コミットメントの導入効果」が0.215%となっている。

1 マイナスは押し上げ効果を表す。

2――日本銀行が「金融緩和政策を維持してきた」効果

本分析によると、2022年春以降、海外の多くの先進国において金融引き締めに転じる中でも日本銀行が金融緩和政策を継続してきたことで、「YCCとオーバーシュート型コミットメントの導入効果」を中心に下押し効果を拡大したものと考えられる。つまり、本来であれば海外の金利上昇に伴って円金利も上昇するはずのところ、連続指値オペを導入するなどYCCを維持して円金利を一定水準に維持したことで下押し効果が拡大した。その後の2022年12月と2023年7月のYCCの修正(柔軟化)を受けて、この下押し効果が一部剥落して長期金利が上昇することになる。

バックワードに考えれば、最終的に金融政策の正常化や引き締め局面にある場合、短期金利の利上げが実行されることになる。日本銀行は「物価の安定」と「金融システムの安定」に貢献することをその目的にしているため、金融政策を実行するに際して、「物価の安定」だけではなく「金融システムの安定」ともうまくバランスを取ることが求められる。具体的には、短期金利は資金調達利回りと、長期金利は運用利回りと関連性が強いため、「金融システムの安定」という観点では、海外で生じたような逆イールド(長短金利の逆転現象)にならないようにすることが望ましい。そのためには、マイナス金利政策の解除やその後の利上げを実行する前に十分な長短金利差を確保しておく必要がある。

3――マイナス金利政策を解除した際の長期金利の水準

そこで、本稿におけるモデル設定に基づいて、マイナス金利政策が解除されてゼロ金利政策に回帰した場合の長期金利の水準を推定した。マイナス金利政策の解除には「物価と賃金の好循環」が生じるなど、2%の物価安定の目標が達成されていることが必要条件になっているものと考えられる。ゆえに、物価目標の安定の達成が宣言され、マイナス金利政策が解除された場合、「物価安定の目標の導入効果」と「マイナス金利政策の導入効果」の両方が剥落することになるため、合計で0.128%程度の金利上昇が生じるものと見られる。このシナリオの場合、長期金利の目処は0.90%程度ということになる。

YCCの撤廃まで行われれば、「YCCとオーバーシュート型コミットメントの導入効果」も剥落するため、合計で0.343%程度の金利上昇が生じるものと推定される。さらにバランスシート縮小の見通しまで示せばバランスシート拡大による下押し効果(0.655%)も徐々に剥落していくことになる。ただし、これらの政策も含めて一斉に金融正常化に舵を切るのかという意味では、長短金利差の確保やマイナス金利政策解除に伴って生じると予想される市場変動を抑制することを目的にこれらの枠組みを維持する可能性について留意する必要がある。

4――ご参考:本稿の計測モデルについて

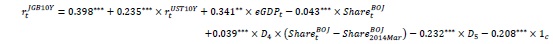

2 「「量的・質的金融緩和」導入以降の経済・物価動向と政策効果についての総括的な検証【背景説明】」(P.48)のモデルで、本稿の記法を用いると、次式のようになる。日本銀行のモデルでは、実質GDP成長率予想にコンセンサス・フォーキャストを使用しており、係数に差異が生じている。なお、*は1%有意、**は5%有意であることを示す。

3 「「量的・質的金融緩和」導入以降の経済・物価動向と政策効果についての総括的な検証【背景説明】」の中で、「2014年入り後に1単あたりの国債買入れ効果が減少したと考えれば、統計的に良好な結果が得られることが分かった」とあり、本稿でもその結果を踏襲している。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年02月29日「基礎研レター」)

03-3512-1848

- 【職歴】

2005年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)入社

2014年9月 株式会社ニッセイ基礎研究所 入社

2021年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・経済産業省「キャッシュレスの普及加速に向けた基盤強化事業」における検討会委員(2022年)

・経済産業省 割賦販売小委員会委員(産業構造審議会臨時委員)(2023年)

【著書】

成城大学経済研究所 研究報告No.88

『日本のキャッシュレス化の進展状況と金融リテラシーの影響』

著者:ニッセイ基礎研究所 福本勇樹

出版社:成城大学経済研究所

発行年月:2020年02月

福本 勇樹のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/15 | 生成AIを金融リスク分析の視点から読み解いてみる-なぜ人間によるファクトチェックが必要なのか | 福本 勇樹 | 研究員の眼 |

| 2025/07/08 | 家計はなぜ破綻するのか-金融経済・人間行動・社会構造から読み解くリスクと対策 | 福本 勇樹 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/24 | 日本国債市場における寡占構造と制度的制約-金利上昇局面に見られる構造的脆弱性の考察 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

| 2025/06/12 | 金融技術革新の4類型とその波及効果-キャッシュレス化にみる「制度から始まるイノベーション」の形 | 福本 勇樹 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【マイナス金利政策を撤廃した際の長期金利水準を推定する-日銀の金融緩和政策による長期金利の下押し効果の測定】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

マイナス金利政策を撤廃した際の長期金利水準を推定する-日銀の金融緩和政策による長期金利の下押し効果の測定のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!