- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 米国経済 >

- 米国ではハイブリッド勤務が定着-経営者に求められるハイブリッド勤務を前提とした経営戦略

2024年02月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―はじめに

米国ではコロナ禍以前から一部の労働者は在宅勤務を活用していたが、米労働者全体の7%と非常に限定的であった。このような状況に対して2020年から世界を席巻したコロナ禍によって米国の在宅勤務可能な多くの労働者がBCP(事業継続計画)に基づき在宅勤務を余儀なくされた。

多くの米労働者が初めて在宅勤務を経験する中で、在宅勤務に関する多くの事例研究が発表されており、在宅勤務のメリットやデメリット、生産性に関する理解が深まってきている。

通勤からの解放や仕事とプライベートの時間の柔軟性の確保など、在宅勤務のメリットが認識され、労働者は新たな勤務形態として在宅勤務を高く評価した。その反面、仕事とプライベートの境界が逆に曖昧になることによるストレスや、職場の同僚との対面コミュニケーションの欠如による孤独感の高まりに加え、イノベーションや職場の人材育成への影響など在宅勤務に対する懸念も示されている。

一方、コロナ禍から経済の正常化が進む中で一部企業が完全出社などコロナ禍前の勤務形態に戻す意向を示しているものの、在宅勤務が可能な多くの企業では労働生産性と従業員の満足度をバランスすべく、出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッド勤務が一般的になっている。

本稿では米国の在宅勤務の状況や最近の事例研究も踏まえて在宅勤務のメリット・デメリットを整理するほか、在宅勤務と出社を組み合わせたハイブリッド勤務が定着する可能性について論じた。結論から言えば、多くの従業員がハイブリッド勤務を希望する中、企業も優秀な人材を確保するために今後もハイブリッド勤務が定着する可能性が高いだろう。企業経営者には今後のハイブリッド勤務に関するテクノロジーの進歩も踏まえ、ハイブリッド勤務を前提に、生産性を高めるための経営戦略の策定が求められる。

米国ではコロナ禍以前から一部の労働者は在宅勤務を活用していたが、米労働者全体の7%と非常に限定的であった。このような状況に対して2020年から世界を席巻したコロナ禍によって米国の在宅勤務可能な多くの労働者がBCP(事業継続計画)に基づき在宅勤務を余儀なくされた。

多くの米労働者が初めて在宅勤務を経験する中で、在宅勤務に関する多くの事例研究が発表されており、在宅勤務のメリットやデメリット、生産性に関する理解が深まってきている。

通勤からの解放や仕事とプライベートの時間の柔軟性の確保など、在宅勤務のメリットが認識され、労働者は新たな勤務形態として在宅勤務を高く評価した。その反面、仕事とプライベートの境界が逆に曖昧になることによるストレスや、職場の同僚との対面コミュニケーションの欠如による孤独感の高まりに加え、イノベーションや職場の人材育成への影響など在宅勤務に対する懸念も示されている。

一方、コロナ禍から経済の正常化が進む中で一部企業が完全出社などコロナ禍前の勤務形態に戻す意向を示しているものの、在宅勤務が可能な多くの企業では労働生産性と従業員の満足度をバランスすべく、出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッド勤務が一般的になっている。

本稿では米国の在宅勤務の状況や最近の事例研究も踏まえて在宅勤務のメリット・デメリットを整理するほか、在宅勤務と出社を組み合わせたハイブリッド勤務が定着する可能性について論じた。結論から言えば、多くの従業員がハイブリッド勤務を希望する中、企業も優秀な人材を確保するために今後もハイブリッド勤務が定着する可能性が高いだろう。企業経営者には今後のハイブリッド勤務に関するテクノロジーの進歩も踏まえ、ハイブリッド勤務を前提に、生産性を高めるための経営戦略の策定が求められる。

2―米国における在宅勤務の状況

1|有給労働日数における在宅勤務のシェア

米国ではコロナ禍に伴う在宅勤務の急増など勤務状況に与える影響の大きさが認識される中で、在宅勤務が定着するかどうか、その理由や経済的・社会的な意味合いについて分析するための調査機関としてWFH(Working From Home)リサーチが慈善団体1などの出資によってスタンフォード大学内に設立された。同機関は20年5月から月次で「勤務形態と意識に関する調査」(The Survey of Working Arrangements and Attitudes 以下、SWAA)を実施している。

WFHリサーチは有給労働日数における在宅勤務日数のシェアについて、SWAA開始前で新型コロナウイルスの感染が拡大する直前(20年3月)の水準を労働統計局の米国時間使用調査(American Time Use Survey、ATUS)の17年~18年の統計から7.2%と推計した。

1|有給労働日数における在宅勤務のシェア

米国ではコロナ禍に伴う在宅勤務の急増など勤務状況に与える影響の大きさが認識される中で、在宅勤務が定着するかどうか、その理由や経済的・社会的な意味合いについて分析するための調査機関としてWFH(Working From Home)リサーチが慈善団体1などの出資によってスタンフォード大学内に設立された。同機関は20年5月から月次で「勤務形態と意識に関する調査」(The Survey of Working Arrangements and Attitudes 以下、SWAA)を実施している。

WFHリサーチは有給労働日数における在宅勤務日数のシェアについて、SWAA開始前で新型コロナウイルスの感染が拡大する直前(20年3月)の水準を労働統計局の米国時間使用調査(American Time Use Survey、ATUS)の17年~18年の統計から7.2%と推計した。

3|在宅勤務可能な労働者ではハイブリッド勤務が一般的

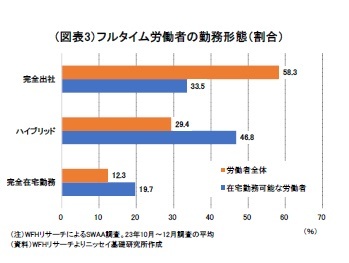

3|在宅勤務可能な労働者ではハイブリッド勤務が一般的SWAAのフルタイム労働者を対象にした勤務形態の調査では23年10月~12月平均で完全出社が58.3%とハイブリッドの29.4%や完全在宅勤務の12.3%のシェアを大幅に上回っている(図表3)。これはフルタイム労働者のうち3割程度が在宅勤務できない職種についている影響が大きいと考えられる。

次に、同調査でも在宅勤務可能な労働者に絞ったシェアは、完全出社が33.5%に低下する一方、完全在宅勤務が19.7%に上昇したほか、ハイブリッド勤務が46.8%と最も高いシェアとなっている。このため、図表1の在宅勤務シェアが22年以降横這いなっていることと併せて在宅勤務可能な労働者にとってハイブリッド勤務が一般的な勤務形態となっているが分かる。

3―ハイブリッド勤務は定着

1|ハイブリッド勤務の定着要因(1)在宅勤務可能な労働者の大宗が希望

ハイブリッド勤務が定着している要因としては在宅勤務が可能な労働者の大宗がハイブリッド勤務を希望していることがある。SWAAにおける在宅勤務可能な労働者のコロナ禍以降の希望在宅勤務日数(週当たり)に関する調査では完全在宅勤務の28.7%を含めて週1日以上の在宅勤務を希望する回答割合が82.1%と8割を超えた。

1|ハイブリッド勤務の定着要因(1)在宅勤務可能な労働者の大宗が希望

ハイブリッド勤務が定着している要因としては在宅勤務が可能な労働者の大宗がハイブリッド勤務を希望していることがある。SWAAにおける在宅勤務可能な労働者のコロナ禍以降の希望在宅勤務日数(週当たり)に関する調査では完全在宅勤務の28.7%を含めて週1日以上の在宅勤務を希望する回答割合が82.1%と8割を超えた。

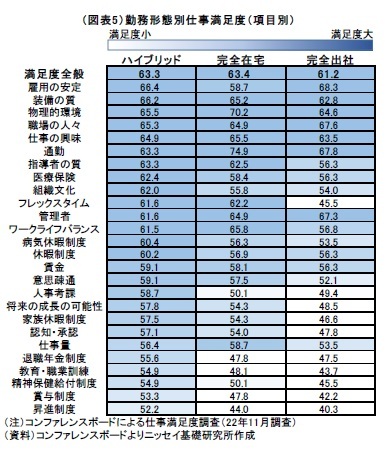

また、ハイブリッド勤務を行っている労働者の仕事満足度は高くなっている。米調査会社のコンファレンスボードによる仕事満足度に関する勤務形態別の調査では、満足度全般では「完全出社」が61.2%と最も低く、「完全在宅」が63.4%、「ハイブリッド勤務」が63.3%と同水準となった(図表5)。

また、ハイブリッド勤務を行っている労働者の仕事満足度は高くなっている。米調査会社のコンファレンスボードによる仕事満足度に関する勤務形態別の調査では、満足度全般では「完全出社」が61.2%と最も低く、「完全在宅」が63.4%、「ハイブリッド勤務」が63.3%と同水準となった(図表5)。しかし、同調査の26項目を個別にみると完全在宅では「物理的環境」や「通勤」の項目では「満足」または「最も満足」と回答した割合が7割を超えて、ハイブリッドを上回っているものの、「賞与制度」や「昇進制度」の項目では5割を下回るなど項目による偏りがみられる。

これに対して、ハイブリッドでは26項目全てで「満足」または「最も満足」と回答した割合が5割を超えているほか、3分の2の項目で最も高い評価となっている。このため、コンファレンスボードはハイブリッドが完全在宅や完全出社に比べて仕事への満足度が最も高いと評価している。

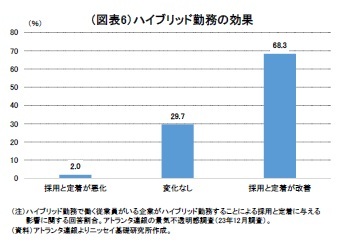

一方、アトランタ連銀による23年12月の調査ではハイブリッド勤務を実施している346企業のうち、68.3%がハイブリッド勤務によって従業員の「採用・定着が改善」したとしており、人手不足が深刻化する中で企業にとって労働力を確保するためにハイブリッド勤務を採用することが重要になっていることを示している(図表6)。

一方、アトランタ連銀による23年12月の調査ではハイブリッド勤務を実施している346企業のうち、68.3%がハイブリッド勤務によって従業員の「採用・定着が改善」したとしており、人手不足が深刻化する中で企業にとって労働力を確保するためにハイブリッド勤務を採用することが重要になっていることを示している(図表6)。実際に、スタンフォード大学のBloom氏による大手テクノロジー企業の従業員を対象にした無作為化対照試験ではハイブリッド勤務が従業員から高く評価され、離職率が▲33%減少したことが示された3。

さらに、米求人情報サイトのフレックスジョブズによる23年8月の調査4でも在宅勤務を行っている専門職の56%が勤務先の出社義務の再開により退職した人、または退職予定の人を知っていると回答しており、完全出社は人材流出を招く可能性がある。

2 https://press.roberthalf.com/2023-02-21-The-State-of-Remote-Work-5-Trends-to-Know-for-2023

3 Nicholas Bloom, Ruobing Han, James Liang “HOW HYBRID WORKING FROM HOME WORKS OUT” NBER(23年1月)https://www.nber.org/system/files/working_papers/w30292/w30292.pdf

4 With Return-to-Office Mandates, Companies Lose Talent | FlexJobs

(2024年02月01日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1824

経歴

- 【職歴】

1991年 日本生命保険相互会社入社

1999年 NLI International Inc.(米国)

2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社

2008年 公益財団法人 国際金融情報センター

2014年10月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

窪谷 浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/29 | 米個人所得・消費支出(25年8月)-実質個人消費(前月比)は+0.4%と前月に一致したほか、市場予想を上回り、堅調な消費を確認 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米FOMC(25年9月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。政策金利見通しを下方修正 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米住宅着工・許可件数(25年8月)-着工件数(前月比)は減少に転じたほか、市場予想も下回る | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/09 | 米国経済の見通し-高関税政策にも関わらず米国経済は足元堅調維持。今後は景気減速へ | 窪谷 浩 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【米国ではハイブリッド勤務が定着-経営者に求められるハイブリッド勤務を前提とした経営戦略】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

米国ではハイブリッド勤務が定着-経営者に求められるハイブリッド勤務を前提とした経営戦略のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!