- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 資産形成 >

- 新NISAでは何にどのように投資したら良いのか-長期の資産形成ではリスクよりもリターンを気にすべき

新NISAでは何にどのように投資したら良いのか-長期の資産形成ではリスクよりもリターンを気にすべき

金融研究部 熊 紫云

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

新制度も開始されるので、このレポートでは、一般的な投資家が長期の資産形成において、新NISAをどのように活用すべきかについて考えたい。

老後資金や住宅資金等、長期的な資産形成の目的は十分な資金を準備することである。その目的を踏まえると、同じ金額を投資するのであれば、最終的な時価残高は多い方が良いであろうし、最終的な目標金額が決まっているのであれば、より少ない投資金額で目標金額を達成できる方が良いであろう。しかし、今から老後資金の形成を始める若い人等は、老後の生活を想定し、満足できる生活をするのに必要な金額を算出して、適切な目標金額を設定することは難しいと思われる。いつどのような住宅を購入するか分からない住宅資金についても同様であろう。

一方で、現時点で自分がどのくらい投資できるのかは比較的容易に分かるのではないだろうか。つまり、現在の自分の経済的な状況を踏まえて、余裕資金の範囲内で、どれくらいの金額を投資に回せるかということである。尚、長期の資産形成においては、投資対象と投資方法の選択がとても重要なのだが、新NISAの投資対象には数多くの債券、株式(個別株)、投資信託等があり、投資方法にも一括、積立等がある。このレポートで何にどのように投資したら良いのかについて考えたい。

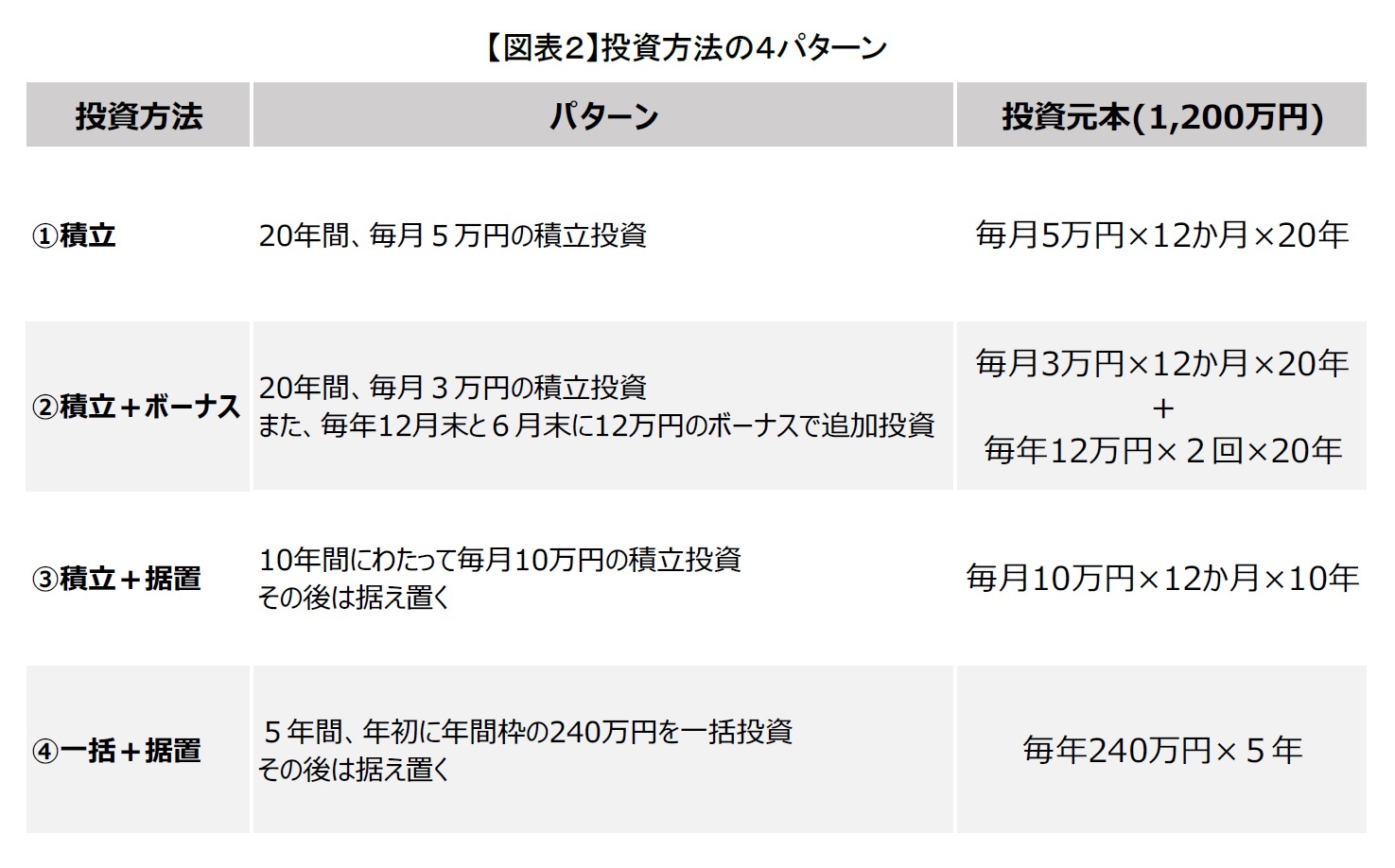

そこで、このレポートでは、同じ金額を投資することを前提に、過去のデータを用いて、投資対象ごとに投資方法4パターンを想定し、20年後の最終的な時価残高がどうなるかを確認してみた。

2――20年後の時価残高はいくらになるのか

投資経験が浅い投資家にとって、個別株やアクティブ運用型投資信託等の多くの金融商品から良い商品を選別することはとても難しいし、現実的ではないと思われる。

一方、市場インデックスは、数多くの銘柄を組み込んでおり、十分に銘柄分散されている。さらに、銘柄数が一定数に限定されているインデックスの場合、一定のルールに基づいて選ばれるため、銘柄選択効果が期待できるので、運用のプロでない人にとっては良い選択肢であると言える。

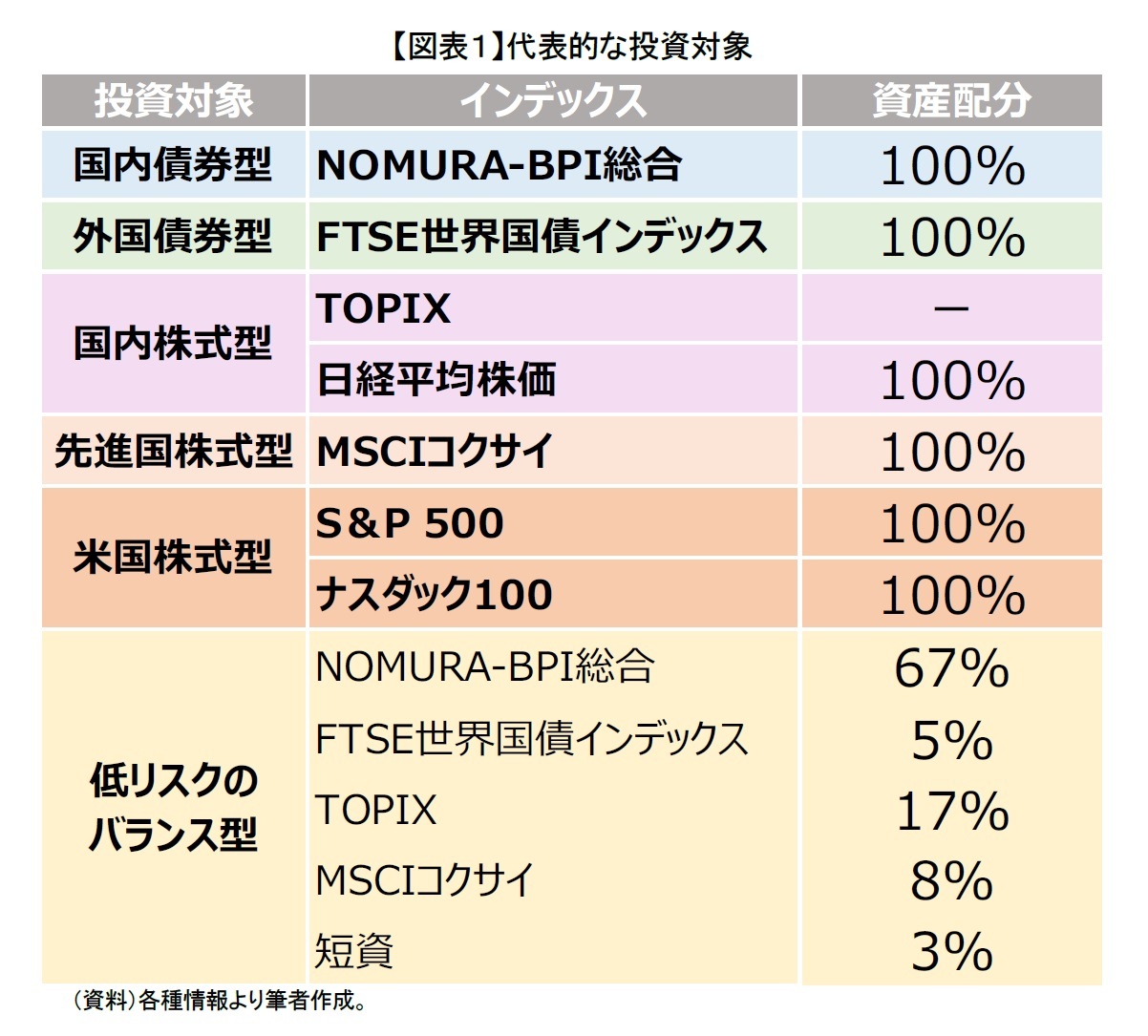

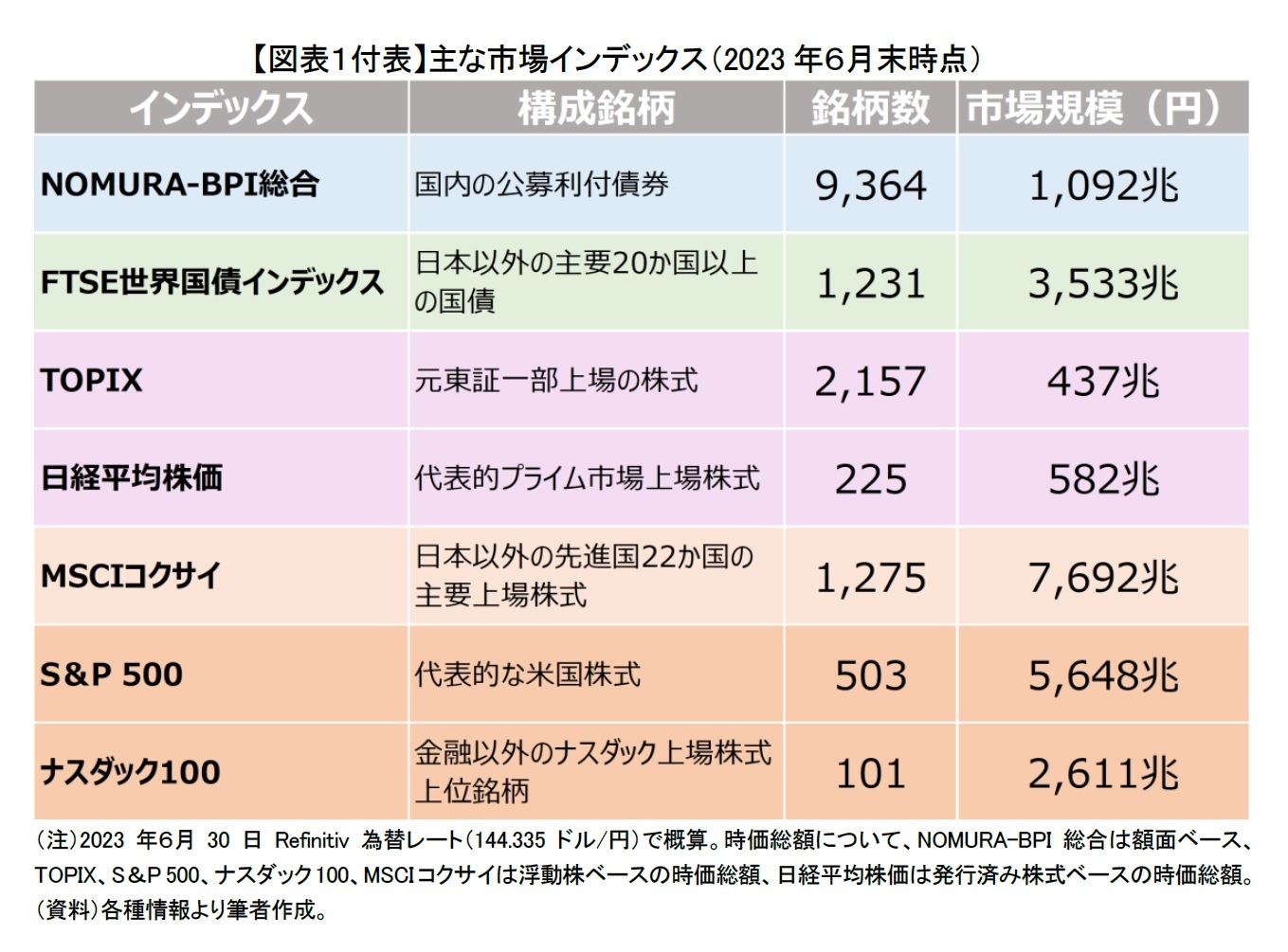

そこで、このレポートの投資対象として、代表的な市場インデックスに投資する国内債券型、外国債券型、国内株式型、先進国株式型、S&P500連動の米国株式型(以下、S&P500)、ナスダック100連動の米国株式型(以下、ナスダック100)、低リスクのバランス型2(以下、バランス型)を取り上げる(図表1および付表)。

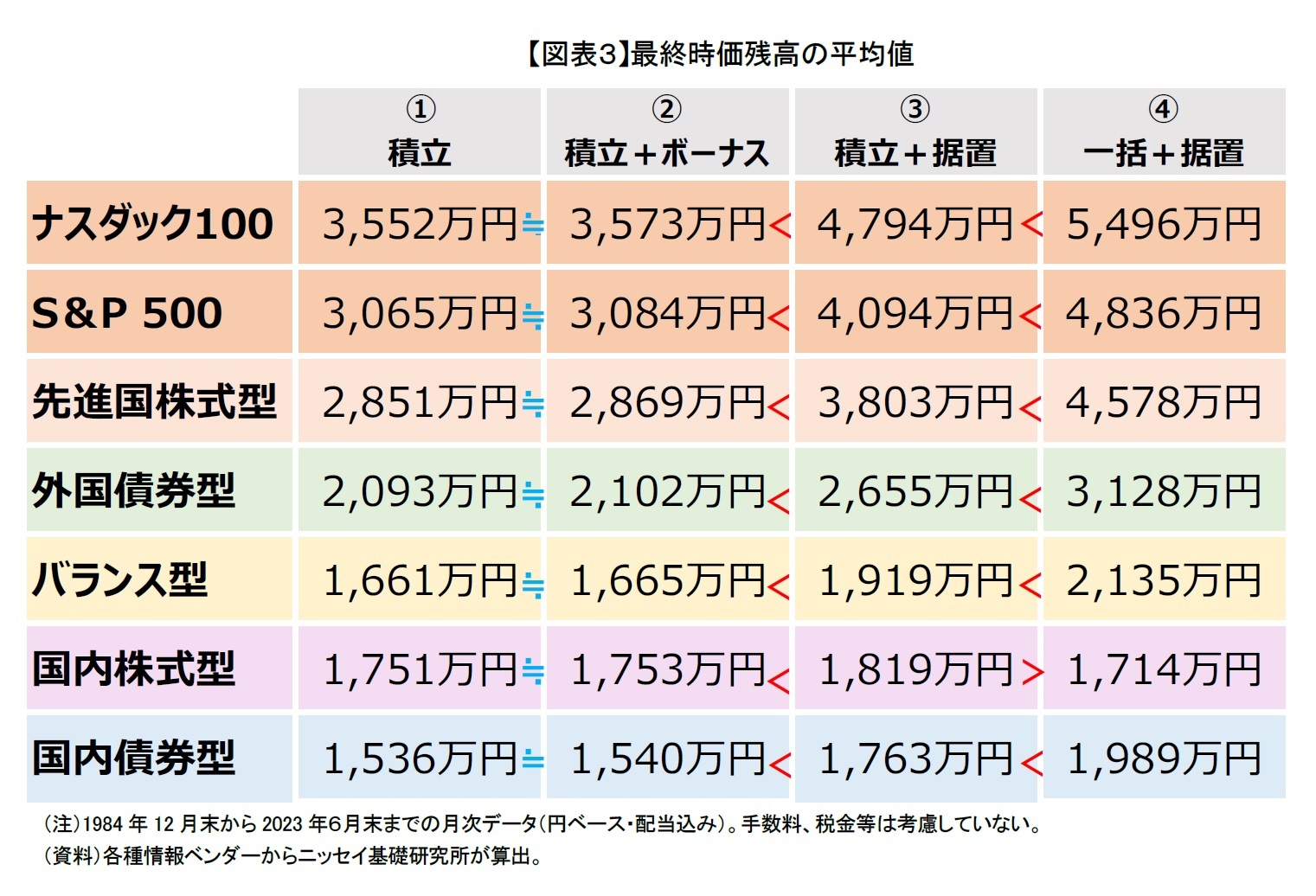

4つの投資方法での各投資対象を購入した場合の最終的な時価残高の平均値を図表3で確認してみよう。投資対象としてはどの投資方法でも米国株式型と先進国株式型の最終的な時価残高の平均値が高い。①積立と②積立+ボーナスで約2,851万円~3,573万円、③積立+据置で約3,803万円~4,794万円、④一括+据置で約4,578万円~5,496万円となっている。

一方、バランス型、国内株式型と国内債券型は最終的な時価残高の平均値が相対的に低い。①積立と②積立+ボーナスで約1,536万円~1,753万円、③積立+据置で約1,763万円~1,919万円、④一括+据置で約1,714万円~2,135万円となっている。

投資対象のリターンがプラスだと、投資した金額が複利的に増えていく。そしてリターンが高い場合、時価残高の増加も加速していく。同様に、投資対象のリターンに差があるとそれぞれの投資対象の最終時価残高の差も広がっていく。

次に、同じ投資対象を購入した場合、4つの投資方法ごとの最終時価残高の差に注目してみよう(図表3参照)。

各投資対象に投資した20年後の時価残高の平均値は、①積立と②積立+ボーナスがほぼ同額であるが、③積立+据置と④一括+据置は、国内株式型を除いて、①積立や②積立+ボーナスより一段高い水準となっている。

実際に図表3に示しているように、S&P500、ナスダック100や先進国株式型等、中長期的に高いリターンが期待できる投資対象であればあるほど、積立投資の典型である①積立や②積立+ボーナスよりも、一括投資の④一括+据置の方が最終時価残高の平均値は大きく、その差も大きい。③積立+据置はその中間であるが、④一括+据置に近い結果となっている。簡単に言うと、高いリターンが期待できる投資対象に投資する場合、なるべく早めに投資元本を積み上げた方が、最終時価残高の平均値は高くなる傾向があるので、お得だということだ。

1 金融庁HPによると、つみたてNISA対象商品は指定インデックス型投資信託が207本、アクティブ運用投資信託が30本、上場株式投資信託(ETF)が8本ある(2023年7月12日時点)。

2 バランス型については資産配分固定型と資産配分変動型があり資産配分固定型はさらに高リスク型、中リスク型、低リスク型と分類できるが、このレポートでは資産配分固定型の低リスク型を取り上げる。

(2023年07月28日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

金融研究部

熊 紫云

熊 紫云のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/18 | 長期投資の対象、何が良いのか-S&P500、ナスダック100、先進国株式型で良かった | 熊 紫云 | 基礎研レター |

| 2025/03/14 | 株式インデックス投資において割高・割安は気にするべきか-長期投資における判断基準について考える | 熊 紫云 | 基礎研レポート |

| 2025/01/22 | 日本の株式インデックスは長期投資に向いているのか~なぜ海外の主要な株式インデックスは上昇してきたのか | 熊 紫云 | 基礎研レポート |

| 2024/11/26 | 新NISA、積立投資と一括投資、どっちにしたら良いのか~なぜ米国株式型が強かったのか~ | 熊 紫云 | ニッセイ景況アンケート |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【新NISAでは何にどのように投資したら良いのか-長期の資産形成ではリスクよりもリターンを気にすべき】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

新NISAでは何にどのように投資したら良いのか-長期の資産形成ではリスクよりもリターンを気にすべきのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!