- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 認知症介護 >

- 令和5年全国将来推計人口値を用いた全国認知症推計(全国版)-65歳以上の高齢者層がピークとなる2040年には46.3%が認知症の可能性、共生社会の実現を-

令和5年全国将来推計人口値を用いた全国認知症推計(全国版)-65歳以上の高齢者層がピークとなる2040年には46.3%が認知症の可能性、共生社会の実現を-

生活研究部 研究員・ジェロントロジー推進室・ヘルスケアリサーチセンター 兼任 乾 愛

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

また、団塊の世代が全て75歳以上となる2025年には全人口の18%を後期高齢者が占め、2040年には65歳以上の高齢者が全人口の35%を占めることが予想されている2。

この様な超高齢社会を迎える日本において、切り離せない疾患として「認知症」があげられる。日本神経学会の認知症疾患診療ガイドライン20173によると、最も近年ではDSM-5(2013年)において、「神経認知症領域は、複雑性注意、遂行機能、学習及び記憶、言語、知覚-運動、社会的認知の6領域の中から1つ以上の認知領域で有意な低下が示され、認知の欠損によって日常生活が阻害される場合に認知症と診断される。」と定義がなされている。4具体的には、記憶障害(通勤経路や食事した事自体忘れる)や失語(話の内容が分かりにくい、名称が出てこない)、失認(視力は問題なく、視覚的な情報を認識しにくい)や失行(慣れた動作ができない)などの症状が出現し、日常生活へ多大な影響を与える。

認知症高齢者の推定は、2012年に462万人、2025年には675人~730万人、およそ5人に一人が認知症となることが、平成29年版高齢者白書5や内閣府、厚生労働省6等で公表されている。しかし、これらのエビデンスは、2013年の特定地域における疫学的な有病率推定7や、認知症有病率が2012年以降一定とした場合と上昇する場合の2パターンを仮定した際の認知症有病率の推定(2015年公表)など、長らく更新されていないのが実状である。これらの推計が行われて以降も平均余命は伸び、当時の推計における基礎数値として用いられている高齢者人口についても足元ではさらに増加している。こうした実態を踏まえて認知症者数の実態や今後の見通しを見直すことは、国や地方の認知症施策の検討にも資するものと思われる。

本稿では、これらのエビデンス以降に実施された医学的評価を伴う疫学研究や新たな推定モデルの開発がなされていないことを確認した上で、最新の人口統計等を用いて改めて全国の認知症患者数の年次別推移の予測を試みるものである。

1 総務省統計局(2022)「1.高齢者の人口」https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1321.html

2 厚生労働省(2023年)「我が国の人口について,人口の推移、人口構造の変化」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html

3 認知症疾患診療ガイドライン2017「,第1章 認知症全般:疫学、定義、用語」日本神経学会

https://www.neurology-jp.org/guidelinem/degl/degl_2017_01.pdf

4 尚、記憶障害以外に明らかな認知機能の障害が認められない場合には、軽度認知障害(MCI)と呼ぼれる。

5 平成29年版高齢社会白書(概要版)「第1章高齢者の状況,第2節高齢者の取り巻く環境の現状と動向,

3.高齢者の健康・福祉,認知症高齢者数の推計」内閣府

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/gaiyou/s1_2_3.html

6 厚生労働省, 認知症高齢者の将来推計 https://www.mhlw.go.jp/content/001061139.pdf

7 朝田隆(2013)厚生労働科学研究費補助金認知症対策総合研究事業「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」平成23~平成24年度総合研究報告書,平成25年(2013年)3月 https://www.tsukuba-psychiatry.com/wp-content/uploads/2013/06/H24Report_Part1.pdf

2――推計概要

本推計に用いる人口データは、2023年4月26日付で公表された国立社会保障・人口問題研究所の日本の将来推計(全国版)である。男女年齢5歳階級別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計値を用いる(表1-9Aに該当)8。

8 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(全国版)」日本の将来推計人口(令和5年推計)https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/pp_zenkoku2023.asp

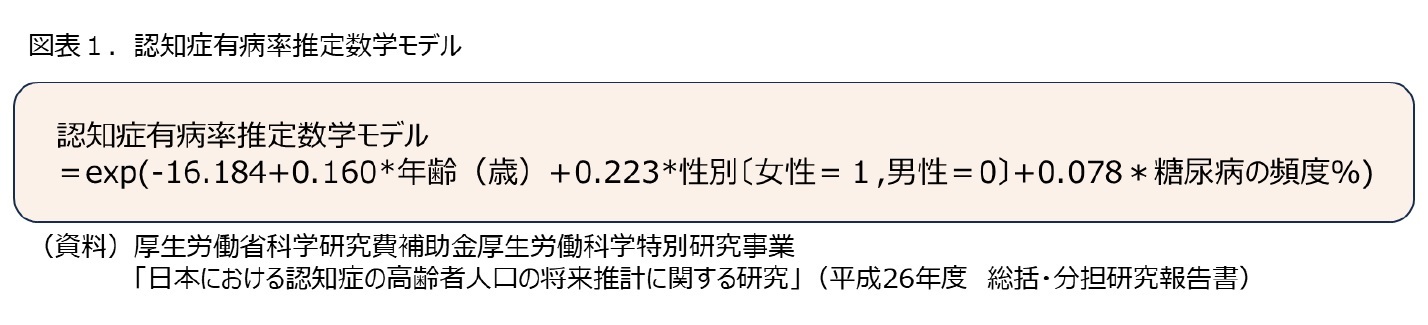

まず、認知症の有病率を推定するに当たり、認知症の出現頻度を増加させる関連因子の影響を考慮した数学モデルが必要となる。

認知症の発生機序には、従来より年齢や性別の影響が認められている。認知症は、加齢による老化とともに、脳内に認知症の原因となり得るたんぱく質(アミロイドβ)が蓄積されるため、高齢になるほど認知症の出現率が高くなる特性を有する。

また、認知症に女性の方が多いと言われるのは、平均50歳で閉経を迎えると、認知機能の維持や神経細胞の保護を担っていた女性ホルモンの一つであるエストロゲンが不足し、認知機能の低下が生じることが原因とされている。一般的に、女性の方が平均寿命が長いため、男性と比べて65歳以上に占める女性人数の割合が高いために認知症の出現率が高くなっているように見えるという指摘もある。

さらに、近年、糖尿病と認知症との関連性が指摘されている9。糖尿病になると、糖の代謝や血糖の恒常性を司るインスリンの働きが悪くなる。この状態になると、身体のインスリン分泌は増加する一方で、脳のインスリンは減少し、脳細胞がエネルギーを取り込みにくくなり、インスリンが分解してくれていた「アミロイドβ」というアルツハイマー型認知症の原因となるたんぱく質が蓄積されてしまうことで認知症となる。

また、糖尿病により高血糖状態が継続されることで、脳血管に動脈硬化を引き起こし、脳が必要とする酸素や栄養が不足する。この様な状態だと、アルツハイマー型認知症の原因となる「アミロイドβ」が蓄積されやすい環境となり、認知症となりやすくなる。

さらに、糖尿病になると血糖を抑える治療が第一選択となるが、薬が効きすぎると、血糖値が急激に低下し、汗やめまい、意識障害を引き起こすなどの低血糖発作と言われる状態に陥ることがある。この状態になると、脳に供給されるはずの糖分が不足し、脳がダメージを受けることで、認知症の出現率が2倍高くなると報告されている。これらの機序から、糖尿病が認知症の有病率へ関与しているとされている。

以上のことを考慮すると、認知症の有病率の推定には、年齢・性別・糖尿病の出現頻度が考慮されていることが重要となる。2015年3月に公表された「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(平成26年度 総括・分担研究報告書)(以後、2015年調査と表記)10では、多変量解析で、認知症と年齢・性・糖尿病頻度が考慮された数学モデルを構築していることから、本研究の認知症有病率の推定に用いることが適切であると判断した。その数学モデルは図表1の通りである。

9 国立国際医療研究センター糖尿病情報センター(2018)「糖尿病と認知症の関係」

https://dmic.ncgm.go.jp/general/about-dm/070/060/01.html

10 厚生労働省科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」(平成26年度 総括・分担研究報告書)平成27年(2015年)3月公表

https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2014/141031/201405037A/201405037A0001.pdf

次に、上記の人口データと数学モデルを用いて、認知症有病者数の将来推計を実施した。データの整理と推計手順は以下の通りである。

手順1.

国立社会保障・人口問題研究所の日本の将来推計(全国版)「表1-9A男女年齢5歳階級別人口(総人口):出生中位(死亡中位)推計」を、年次別(2020年から2070年まで)、総数・男性・女性別、年齢5歳階級別に整理(各年次数値をデータ統合)する。

手順2.

認知症有病率推定数学モデルでは、IDF11による糖尿病増加率(日本の20歳~79歳の成人における糖尿病の頻度は2011年から2030年に7.1%増加)に基づき、各年齢層の認知症有病率が2012年以降一定と仮定した場合と、糖尿病の頻度が2012年から2060年までに20%増加すると仮定した場合の2パターンにて推定している。

今回は、新たに用いる人口データの水準に合わせるため、2012年から2060年までの5年次ごとに予測された糖尿病頻度及び増加率を線形補完(関数:FORCAST)して、新たに2065年及び2070年の糖尿病頻度及び増加率を算出した。

11 IDFとは、国際糖尿病連合(International Diabetes Federation;IDF)の略称である。

人口データの水準に合わせる場合には、2065年と2070年の認知症有病率を算出する必要があるため、手順2.で算出された2065年及び2070年の糖尿病の頻度及び増加率と、認知症有病率推定数学モデルを用いて、5年次ごと(2012年から2070年まで)男女別に65歳以上115歳までの認知症有病率を算出した。

手順4.

手順3.で算出した認知症有病率を、中央値を用いて5歳年齢階級別の認知症有病率に再編した。尚、100歳以上の年齢区分で再編される年齢は、便宜的に男女とも100歳から104歳までの5年齢階級別の中央値を用いている。年齢構成に従って女性115歳まで、男性110歳までを100歳以上の数値として再編する手法を用いても差し支えないと考えるため、各自治体、各エリアの人口構成に応じて臨機応変に再編されたい。

手順5.

さきほど算出した2012年から2070年の男女別5歳年齢階級別の認知症有病率の2020年から2070年のデータを用いて、男女別5歳年齢階級別の全国将来推計人口値に当てはめ、認知症有病者数の予測値(単位:千人)を算出する。

尚、今回は、認知症対策に要する自治体予算の限界を鑑み、早急に日常生活へ多大なる影響を及ぼすことが予測される認知症有病者数の推計に焦点を当てており、すぐに日常生活へ影響を及ぼすことのない軽度認知障害(MCI)12の患者数の推計は実施していないことにご留意いただきたい。

12 軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)とは、記憶障害が主たる症状ではあるが、日常生活への影響はほとんどない程度であり、認知症の前段階であるとされている。

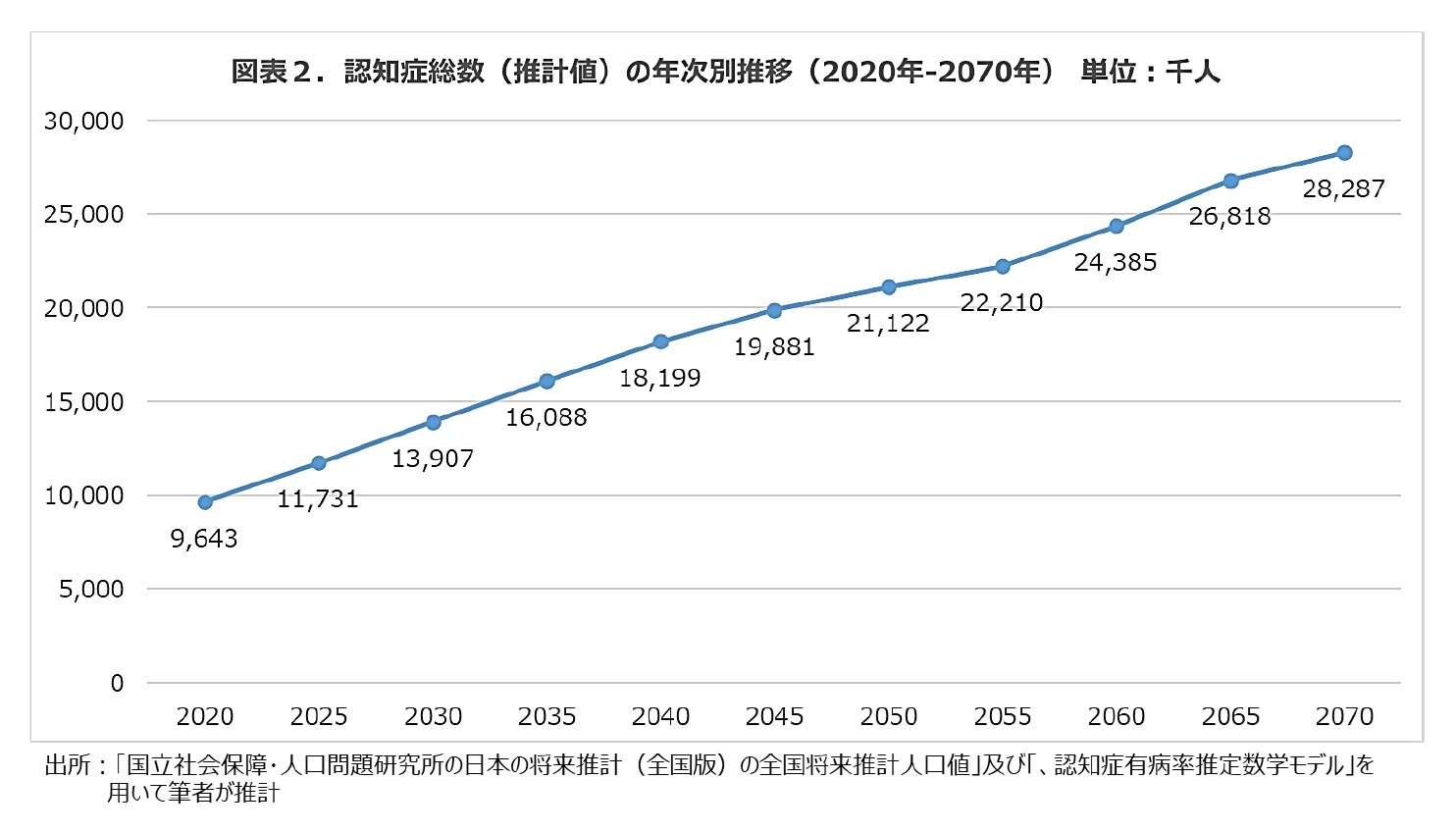

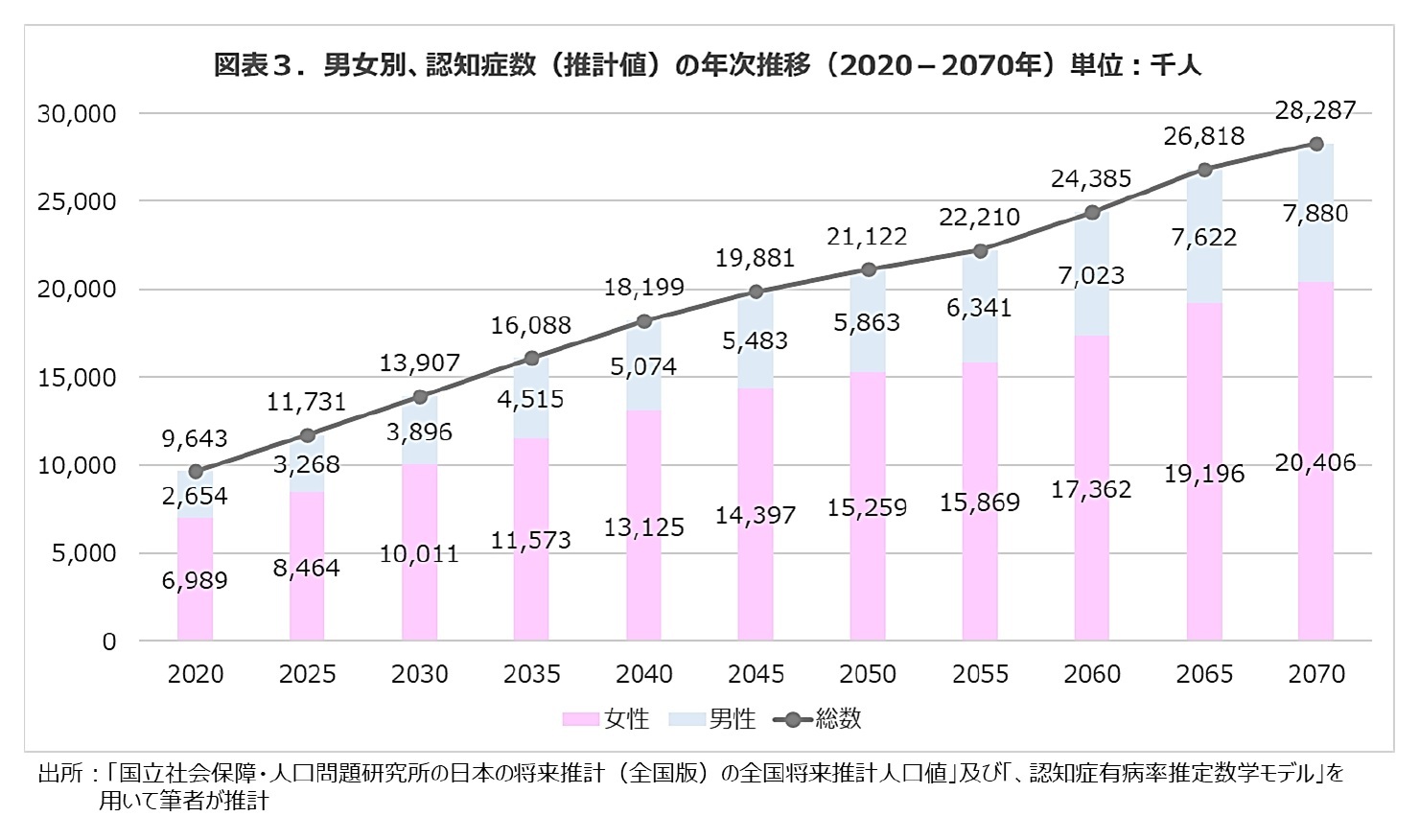

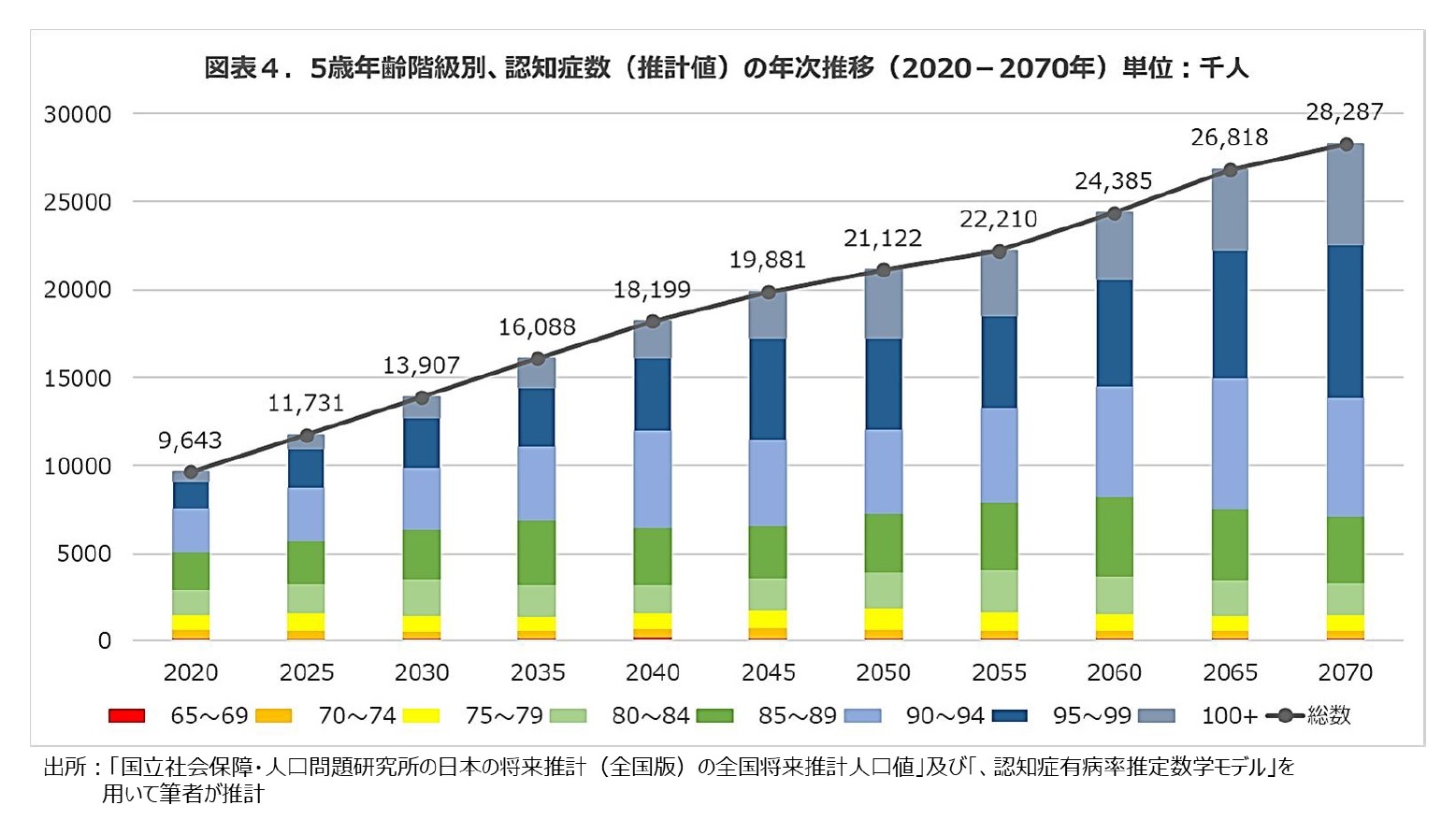

3――推計結果

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。

また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年07月25日「基礎研レポート」)

03-3512-1847

- 【職歴】

2012年 東大阪市入庁(保健師)

2018年 大阪市立大学大学院 看護学研究科 公衆衛生看護学専攻 前期博士課程修了(看護学修士)

2019年 ニッセイ基礎研究所 入社

・大阪市立大学(現:大阪公立大学)研究員(2019年~)

・東京医科歯科大学(現:東京科学大学)非常勤講師(2023年~)

・文京区子ども子育て会議委員(2024年~)

【資格】

看護師・保健師・養護教諭一種・第一種衛生管理者

【加入団体等】

日本公衆衛生学会・日本公衆衛生看護学会・日本疫学会

乾 愛のレポート

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【令和5年全国将来推計人口値を用いた全国認知症推計(全国版)-65歳以上の高齢者層がピークとなる2040年には46.3%が認知症の可能性、共生社会の実現を-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

令和5年全国将来推計人口値を用いた全国認知症推計(全国版)-65歳以上の高齢者層がピークとなる2040年には46.3%が認知症の可能性、共生社会の実現を-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!