- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2023・2024年度経済見通し-23年1-3月期GDP2次速報後改定

2023年06月08日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1. 2023年1-3月期の実質GDPは前期比年率2.7%へ上方修正

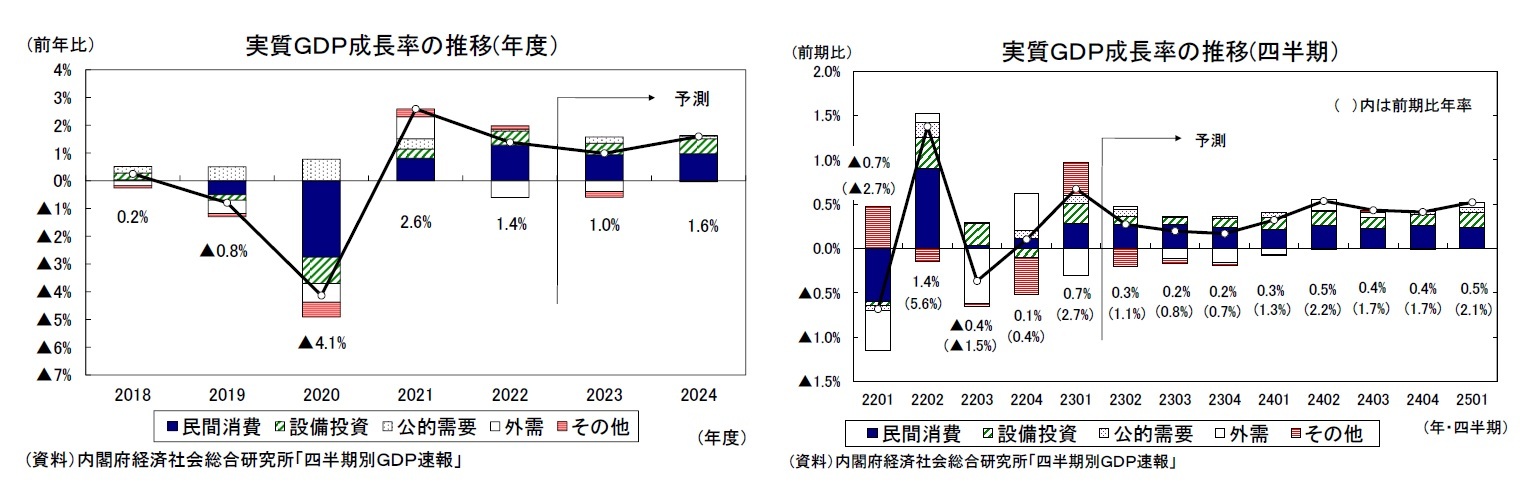

6/8に内閣府が公表した2023年1-3月期の実質GDP(2次速報値)は前期比0.7%(年率2.7%)となり、1次速報の前期比0.4%(年率1.6%)から上方修正された。

法人企業統計の結果が反映され、設備投資が1次速報の前期比0.9%から同1.4%へと上方修正されたことに加え、民間在庫変動が前期比・寄与度0.1%から同0.4%へ大幅上方修正となったことが成長率の上振れにつながった。一方、1次速報後に公表された基礎統計の結果が反映されたことにより、民間消費(前期比0.6%→同0.5%)、公的固定資本形成(前期比2.4%→同1.5%)は下方修正された。

2023年1-3月期の成長率は大幅に上方修正されたが、そのほとんどが民間在庫変動によるものである。4-6月期はその反動で民間在庫変動が成長率の押し下げ要因となる可能性が高いことには注意が必要だ。

2023年1-3月期2次速報と同時に過去の成長率が遡及改定され、2022年10-12月期は前期比年率▲0.1%のマイナス成長から同0.4%のプラス成長へと上方修正された。この結果、2022年度の実質GDP成長率は1.2%から1.4%へ、名目GDP成長率は1.9%から2.0%へと上方修正された。

法人企業統計の結果が反映され、設備投資が1次速報の前期比0.9%から同1.4%へと上方修正されたことに加え、民間在庫変動が前期比・寄与度0.1%から同0.4%へ大幅上方修正となったことが成長率の上振れにつながった。一方、1次速報後に公表された基礎統計の結果が反映されたことにより、民間消費(前期比0.6%→同0.5%)、公的固定資本形成(前期比2.4%→同1.5%)は下方修正された。

2023年1-3月期の成長率は大幅に上方修正されたが、そのほとんどが民間在庫変動によるものである。4-6月期はその反動で民間在庫変動が成長率の押し下げ要因となる可能性が高いことには注意が必要だ。

2023年1-3月期2次速報と同時に過去の成長率が遡及改定され、2022年10-12月期は前期比年率▲0.1%のマイナス成長から同0.4%のプラス成長へと上方修正された。この結果、2022年度の実質GDP成長率は1.2%から1.4%へ、名目GDP成長率は1.9%から2.0%へと上方修正された。

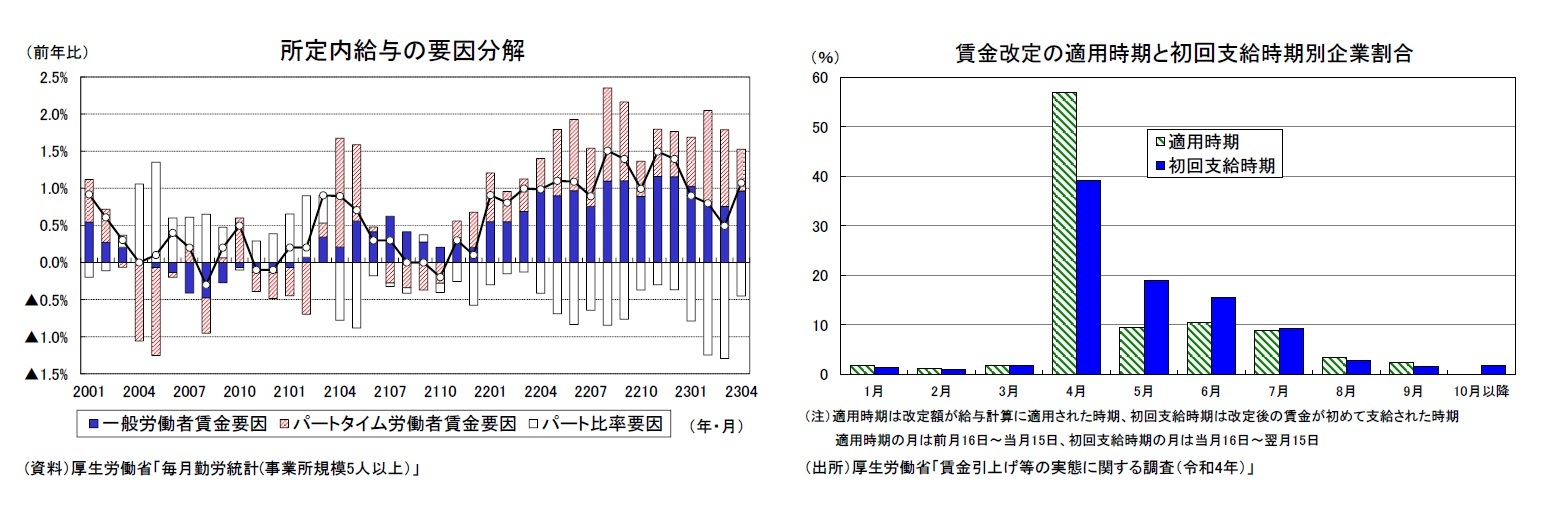

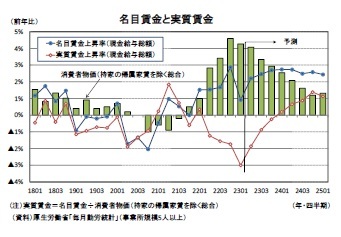

春闘の結果との連動性が高い一般労働者の所定内給与は3月の前年比1.1%から同1.4%へ伸びを高めた。2023年春闘でベースアップが前年の0.5%程度から2%程度へと大きく高まったことからすれば改善幅が小さいが、これは春闘で決まった改定後の賃金が初めて支給される月が必ずしも4月ではないためである。

厚生労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査(令和4年)」によれば、改定後の賃金が初めて支給される月が4月という企業は4割弱で、5~7月の企業が4割を超える。年度替わりの賃金改定の影響は4月だけでなく、5月以降も段階的に現れてくる可能性が高い。

一般労働者の所定内給与は、2023年春闘の結果がほぼ反映される夏場にかけて2%台まで伸びが高まることが予想される。また、企業の人手不足感の高まりを反映し、パートタイム労働者の時間当たり所定内給与は高い伸びが続くことが見込まれる。一方、パートタイム労働者比率の上昇ペースが2023年入り後に高まっており、先行きについても平均賃金の押し下げ要因となりそうだ。

厚生労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査(令和4年)」によれば、改定後の賃金が初めて支給される月が4月という企業は4割弱で、5~7月の企業が4割を超える。年度替わりの賃金改定の影響は4月だけでなく、5月以降も段階的に現れてくる可能性が高い。

一般労働者の所定内給与は、2023年春闘の結果がほぼ反映される夏場にかけて2%台まで伸びが高まることが予想される。また、企業の人手不足感の高まりを反映し、パートタイム労働者の時間当たり所定内給与は高い伸びが続くことが見込まれる。一方、パートタイム労働者比率の上昇ペースが2023年入り後に高まっており、先行きについても平均賃金の押し下げ要因となりそうだ。

2. 実質成長率は2023年度1.0%、2024年度1.6%を予想

(国内需要中心の成長が続く)

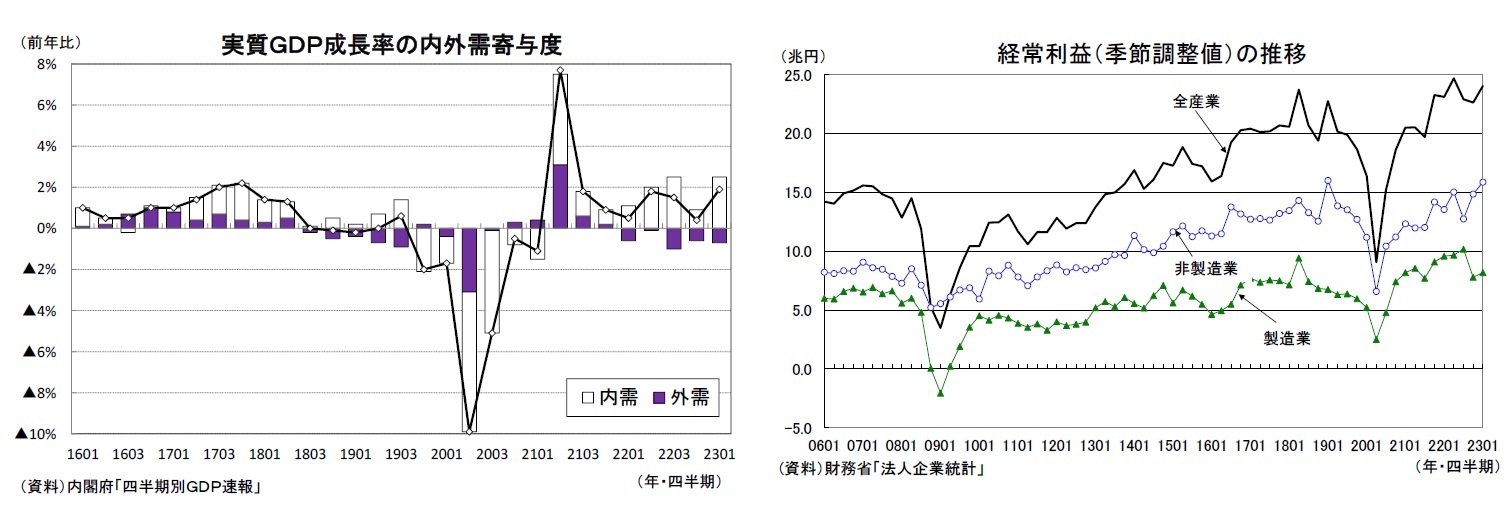

海外経済の減速を背景に輸出、生産の弱い動きが続く中でも日本経済全体の腰折れが回避されているのは、国内需要が底堅さを維持しているためである。実質GDP 成長率(前年比)を内外需別の寄与度で見ると、外需が2022 年1-3 月期から成長率の追い押し下げ要因となっているのに対し、国内需要が2021年4-6 月期以降プラス寄与を続けている。

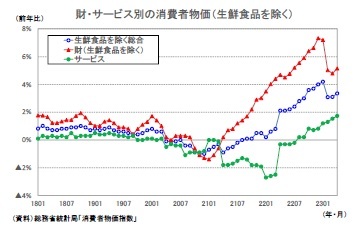

外需が悪化する一方で、国内需要が底堅さを維持していることは、企業収益にも表れている。財務省の法人企業統計によれば、2023年1-3月期の全産業(金融業、保険業を除く、以下同じ)の経常利益は前年比4.3%(2022年10-12月期:同▲2.8%)と2四半期ぶりの増益となった。海外経済の減速に伴う輸出、生産活動の低迷を主因として、製造業は前年比▲15.7%(10-12月期:同▲15.7%)と2四半期連続の減益となったが、個人消費を中心とした国内需要の底堅さを背景に非製造業が前年比17.2%(10-12月期:同5.2%)と9四半期連続の増益となり、前期から伸びを大きく高めたことが全体の収益を押し上げた。

2023年1-3月期の経常利益(季節調整値)は24.0兆円となり、過去最高となった2022年4-6月期の24.7兆円に次ぐ高水準となった。製造業は過去最高となった2022年7-9月期の水準を▲20%程度下回っているが、非製造業は過去最高の2019年1-3月期の水準にほぼ並んだ。

海外経済の減速を背景に輸出、生産の弱い動きが続く中でも日本経済全体の腰折れが回避されているのは、国内需要が底堅さを維持しているためである。実質GDP 成長率(前年比)を内外需別の寄与度で見ると、外需が2022 年1-3 月期から成長率の追い押し下げ要因となっているのに対し、国内需要が2021年4-6 月期以降プラス寄与を続けている。

外需が悪化する一方で、国内需要が底堅さを維持していることは、企業収益にも表れている。財務省の法人企業統計によれば、2023年1-3月期の全産業(金融業、保険業を除く、以下同じ)の経常利益は前年比4.3%(2022年10-12月期:同▲2.8%)と2四半期ぶりの増益となった。海外経済の減速に伴う輸出、生産活動の低迷を主因として、製造業は前年比▲15.7%(10-12月期:同▲15.7%)と2四半期連続の減益となったが、個人消費を中心とした国内需要の底堅さを背景に非製造業が前年比17.2%(10-12月期:同5.2%)と9四半期連続の増益となり、前期から伸びを大きく高めたことが全体の収益を押し上げた。

2023年1-3月期の経常利益(季節調整値)は24.0兆円となり、過去最高となった2022年4-6月期の24.7兆円に次ぐ高水準となった。製造業は過去最高となった2022年7-9月期の水準を▲20%程度下回っているが、非製造業は過去最高の2019年1-3月期の水準にほぼ並んだ。

当研究所では、米国は累積的な金融引き締めの影響で2023年後半にマイルドな景気後退に陥り、ユーロ圏は景気後退には至らないが2023年中は年率ゼロ%台の低成長が続くと予想している。このため、輸出が景気の牽引役となることは当面期待できず、日本経済は先行きについても内需中心の成長が続くことが予想される。

2023年4-6月期は、新型コロナウイルス感染症の5類への移行に伴い、外食、旅行などの対面型サービスを中心に民間消費が堅好調を維持し、水際対策の終了を受けたインバウンド需要の急回復を主因として財貨・サービスの輸出が増加に転じることが見込まれる。ただし、民間在庫変動が前期の反動で成長率を押し下げることから、実質GDPは前期比年率1.1%と1-3月期の同2.7%から大きく減速するだろう。2023年後半は、米国の景気後退に伴い輸出が減少に転じることを主因としてゼロ%台へとさらに減速するが、海外経済の持ち直しが見込まれる2024年入り後は輸出の回復を主因として成長率が高まるだろう。

2023年4-6月期は、新型コロナウイルス感染症の5類への移行に伴い、外食、旅行などの対面型サービスを中心に民間消費が堅好調を維持し、水際対策の終了を受けたインバウンド需要の急回復を主因として財貨・サービスの輸出が増加に転じることが見込まれる。ただし、民間在庫変動が前期の反動で成長率を押し下げることから、実質GDPは前期比年率1.1%と1-3月期の同2.7%から大きく減速するだろう。2023年後半は、米国の景気後退に伴い輸出が減少に転じることを主因としてゼロ%台へとさらに減速するが、海外経済の持ち直しが見込まれる2024年入り後は輸出の回復を主因として成長率が高まるだろう。

(物価の見通し)

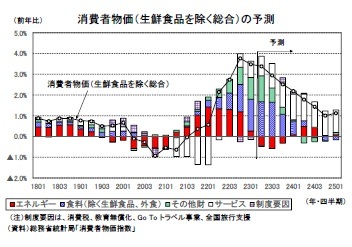

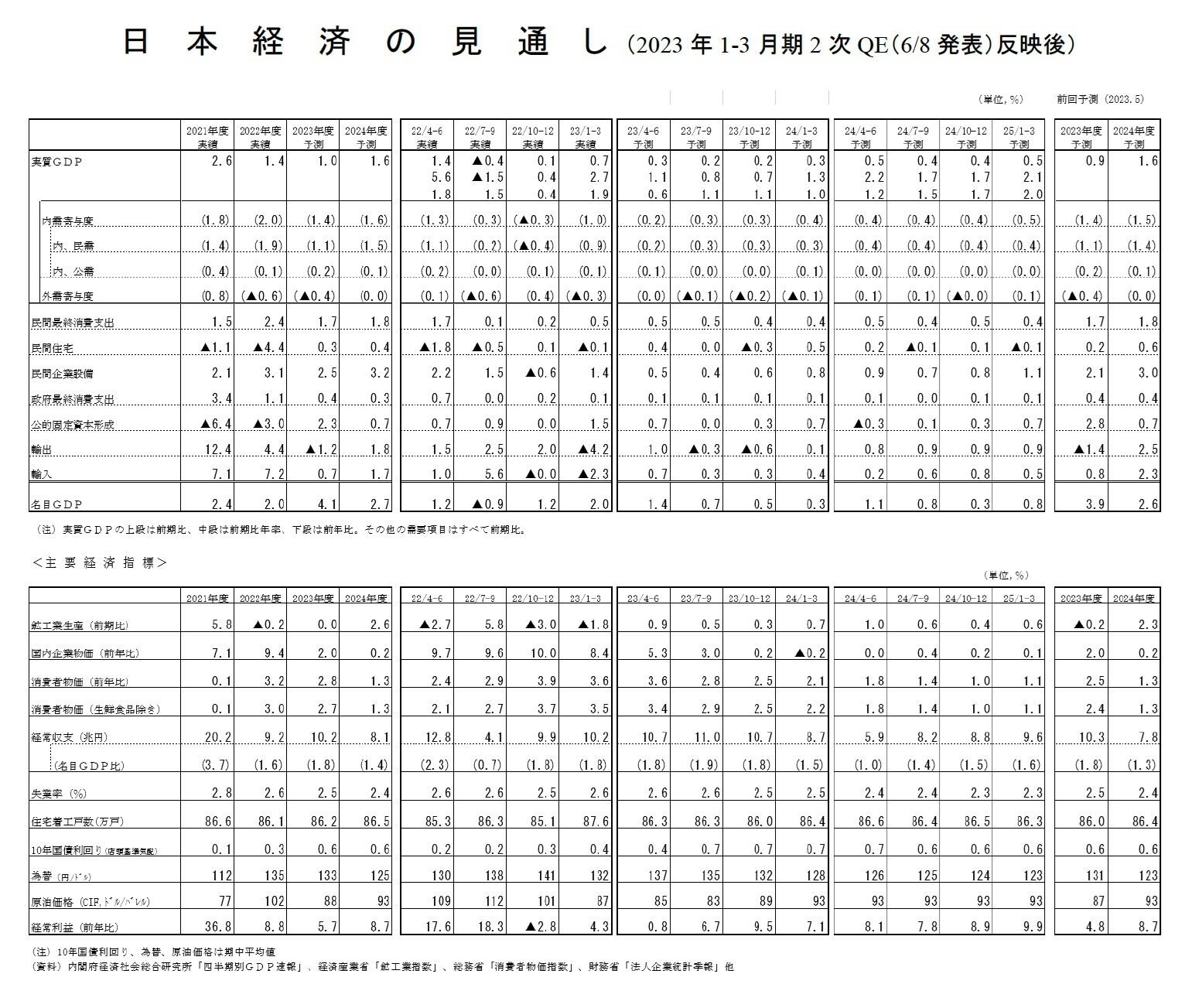

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は、2023年1月に前年比4.2%と1981年9月以来41年4ヵ月ぶりの高い伸びとなった後、政府による電気・都市ガス代の負担緩和策の影響で2月に3.1%と伸び率が大きく縮小したが、4月には年度替わりの値上げが幅広い品目で実施されたこともあり3.4%まで伸びを高めた。

物価上昇の主因となっていたエネルギー価格は2023年2月以降、前年比でマイナスとなっているが、日銀が基調的な物価変動を把握するために重視している「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」(以下コアコアCPI)は、2023年4月には前年比4.1%まで伸びを高めている。

電気代は、5月には再生可能エネルギー発電促進賦課金の引き下げにより下落するが、電力大手7社が申請していた電気料金の値上げが認可されたことから6月に大幅に上昇し、10月には政府の負担緩和策の縮減により一段と上昇する。さらに、6月以降は、燃料油価格の激変緩和策の補助が段階的に縮減されることから、横ばいが続いていたガソリン、灯油価格は上昇することが見込まれる。エネルギー価格は前年の水準が高かったこともあり、2023年中は前年比で下落が続くが、2024年入り後には上昇に転じるだろう。

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は、2023年1月に前年比4.2%と1981年9月以来41年4ヵ月ぶりの高い伸びとなった後、政府による電気・都市ガス代の負担緩和策の影響で2月に3.1%と伸び率が大きく縮小したが、4月には年度替わりの値上げが幅広い品目で実施されたこともあり3.4%まで伸びを高めた。

物価上昇の主因となっていたエネルギー価格は2023年2月以降、前年比でマイナスとなっているが、日銀が基調的な物価変動を把握するために重視している「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」(以下コアコアCPI)は、2023年4月には前年比4.1%まで伸びを高めている。

電気代は、5月には再生可能エネルギー発電促進賦課金の引き下げにより下落するが、電力大手7社が申請していた電気料金の値上げが認可されたことから6月に大幅に上昇し、10月には政府の負担緩和策の縮減により一段と上昇する。さらに、6月以降は、燃料油価格の激変緩和策の補助が段階的に縮減されることから、横ばいが続いていたガソリン、灯油価格は上昇することが見込まれる。エネルギー価格は前年の水準が高かったこともあり、2023年中は前年比で下落が続くが、2024年入り後には上昇に転じるだろう。

一方、下落が続いていたサービス価格は2022年8月に上昇に転じた後、2023年4月には前年比1.7%まで伸びを高めている。サービス価格は賃金との連動性が高いが、現時点では、サービスの中では原材料コストの割合が高い一般外食の大幅上昇(2023年4月:前年比7.3%)がサービス価格上昇の主因となっている。しかし、今後は賃上げに伴う人件費の増加を価格転嫁する動きが一段と広がることが予想される。

一方、下落が続いていたサービス価格は2022年8月に上昇に転じた後、2023年4月には前年比1.7%まで伸びを高めている。サービス価格は賃金との連動性が高いが、現時点では、サービスの中では原材料コストの割合が高い一般外食の大幅上昇(2023年4月:前年比7.3%)がサービス価格上昇の主因となっている。しかし、今後は賃上げに伴う人件費の増加を価格転嫁する動きが一段と広がることが予想される。2023年のベースアップは2%程度が見込まれることを考慮すれば、2023年度のサービス価格の上昇率は2%台まで高まる可能性が高い。これまで長期にわたって値上げが行われていなかった分、今後のサービス価格の上昇ペースは非常に速いものとなる可能性がある。

コアCPI上昇率は財価格を中心に鈍化傾向が続くが、日銀が物価安定の目標としている2%を割り込むのは2024年度入り後と予想する。財・サービス別には、2022年度は物価上昇のほとんどがエネルギー、食料(除く生鮮食品、外食)を中心とした財の上昇によるものだったが、2023年度は財、サービスが概ね同程度の寄与となった後、2024年度はサービス中心の上昇へと変わっていくだろう。

コアCPI上昇率は、2022年度の前年比3.0%の後、2023年度が同2.7%、2024年度が同1.3%、コアコアCPI上昇率は、2022年度の前年比2.2%の後、2023年度が同3.3%、2024年度が同1.2%と予想する。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年06月08日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2023・2024年度経済見通し-23年1-3月期GDP2次速報後改定】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2023・2024年度経済見通し-23年1-3月期GDP2次速報後改定のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!