- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険計理 >

- ジップの法則-法則性をもとに、将来の紛争発生を予見する !?

ジップの法則-法則性をもとに、将来の紛争発生を予見する !?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

ランキングの定め方も、数量をもとにしたものだけでなく、アンケート、人気投票などさまざまだ。何かの数量をもとにしたランキングの場合、順位とその数量の間に、ジップの法則といわれる関係がみられることがある。本稿では、ジップの法則について、みていこう。

◇ n番目に大きな都市の人口は、最大都市の人口の1/nに比例する

この法則は、経験則(経験の集積から得られた法則)だ。もちろん、どんなランキングにも成り立つというわけではない。もし成り立つ場合でも、数学や物理などの法則と違って、厳密に1/2、1/3、…、1/nに比例するということではなく、それらのべき乗に比例することが一般的だ。だが、順位とその数量の間に、簡単な関係が見出されるというのは、なかなか興味深い。

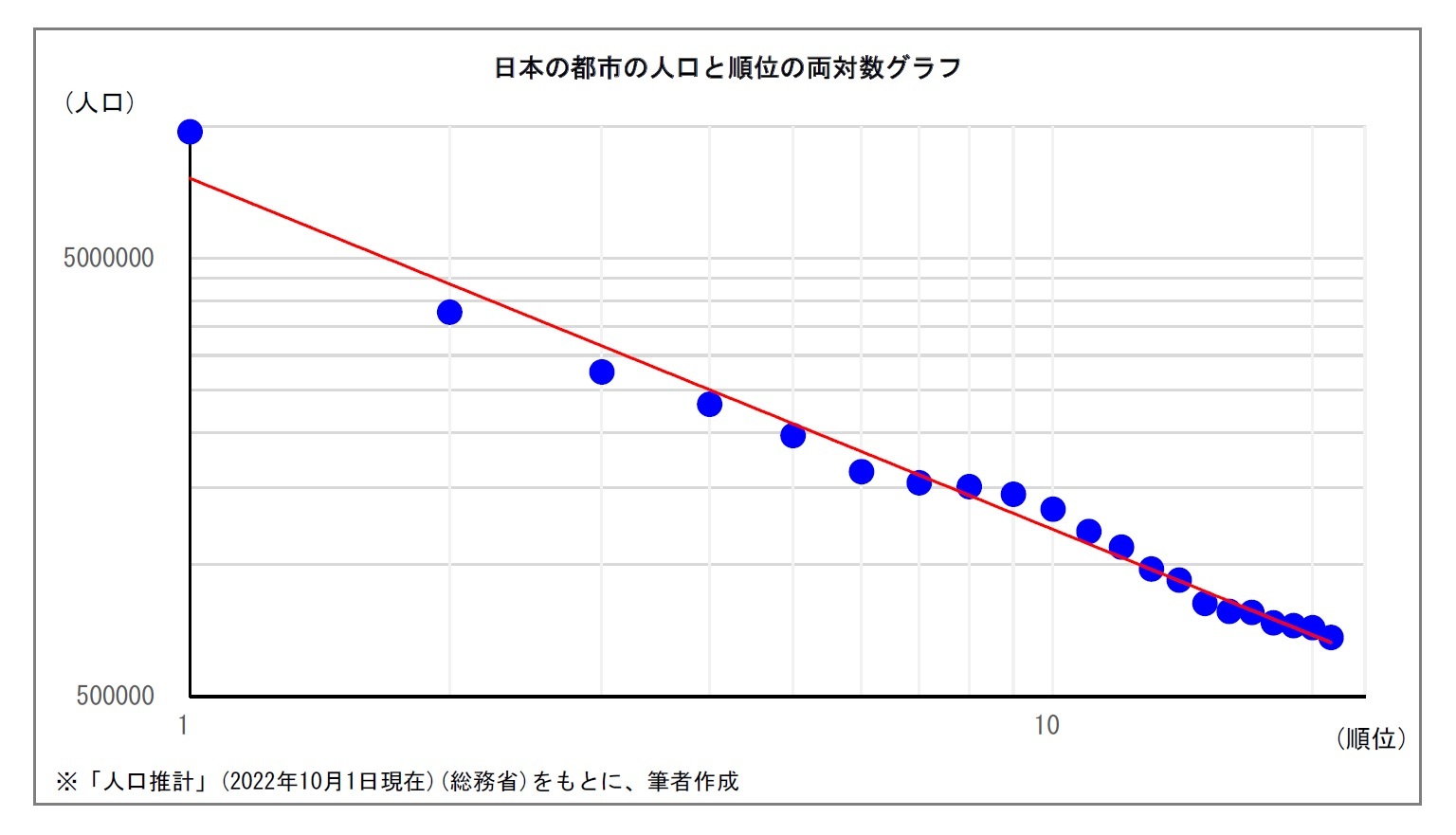

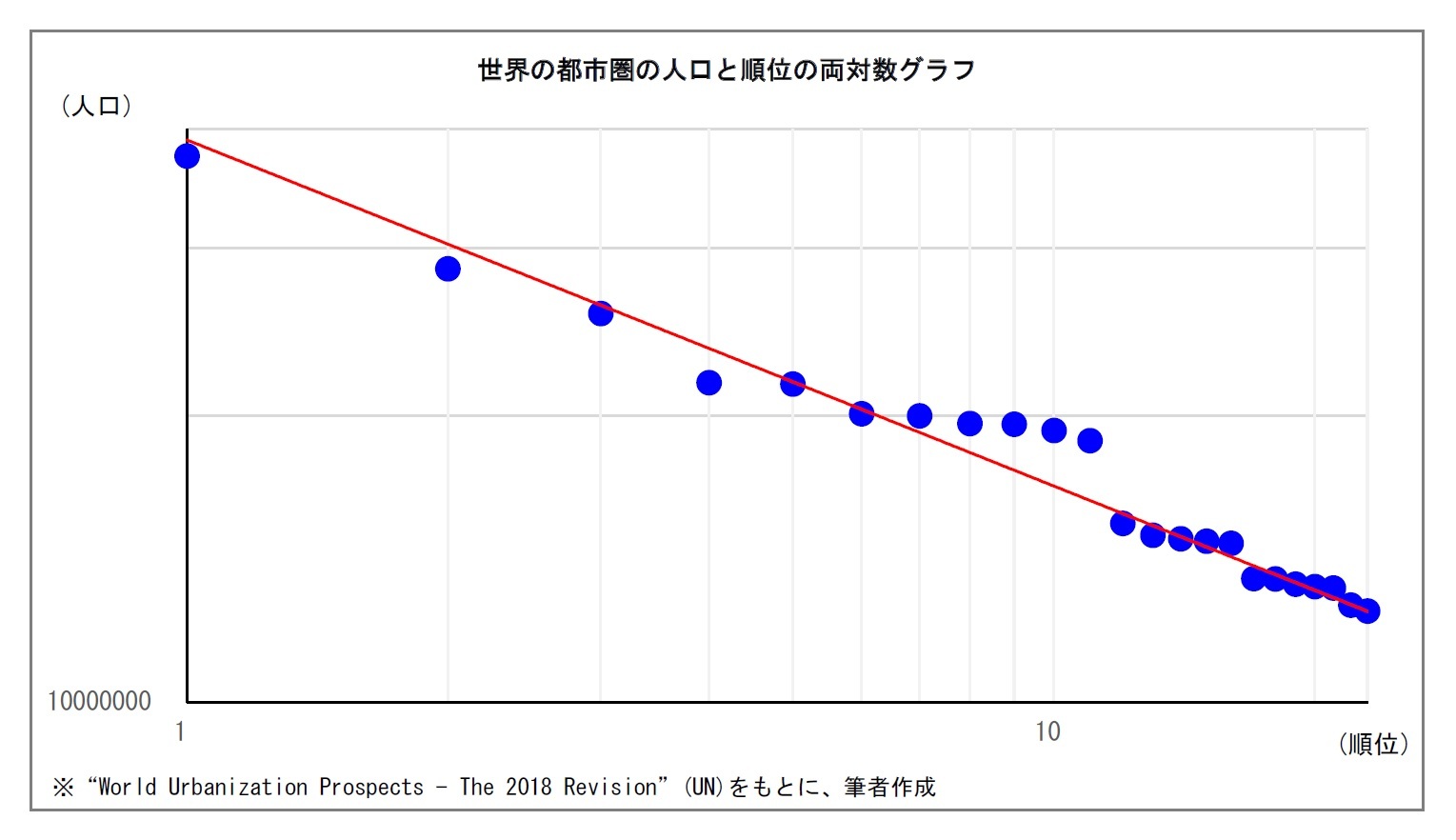

この法則が成り立つかどうかをグラフで見るときは、横軸に順位の対数、縦軸に数量の対数をとる“両対数グラフ”で表すとわかりやすい。法則が成り立つときには、右肩下がりの直線となるからだ。

例えば、都市の人口のランキングで、この法則は成り立つといわれる。実際に、日本の都市の人口をもとにランキングをとり、両対数グラフで表してみると次の通りとなった。実績データ(青色の丸)に対して、近似線(赤線)が右肩下がりの直線として描かれている。

◇ 単語の出現頻度、科学誌の執筆数、生物学の種の数など、様々なもので、ジップの法則が成り立つ

その中でも有名なのが、1978年にノーベル経済学賞を受賞した、ハーバート・サイモン氏による議論だ。経済学のみならず、政治学、認知心理学、経営学、情報科学など多くの分野を究めた同氏は、1955年の論文のなかで、文中での単語の出現頻度、科学誌における著者別の執筆数、都市の人口、収入の分布、生物学における種の数を例に、この法則が幅揃い分野の経験データに成り立つことを述べている。

特に、単語の出現頻度については、言語科学分野の他の研究者から寄せられた批判に対して、鋭い反駁(はんばく)を展開している。

ただ、どうしてジップの法則が成り立つのか、という点については、分野横断的な説明はまだ得られていない。各分野の研究者が、その解明に向けて、取り組んでいる状況と言われている。

◇ ジップの法則は紛争発生の予見にも用いることができる !?

そして、彼も言語科学分野にとどまらず、様々な分野で、この法則が成り立つことを述べている。特に、所得分布をもとに、国家の統一や分裂について論じている。その流れはこうだ。

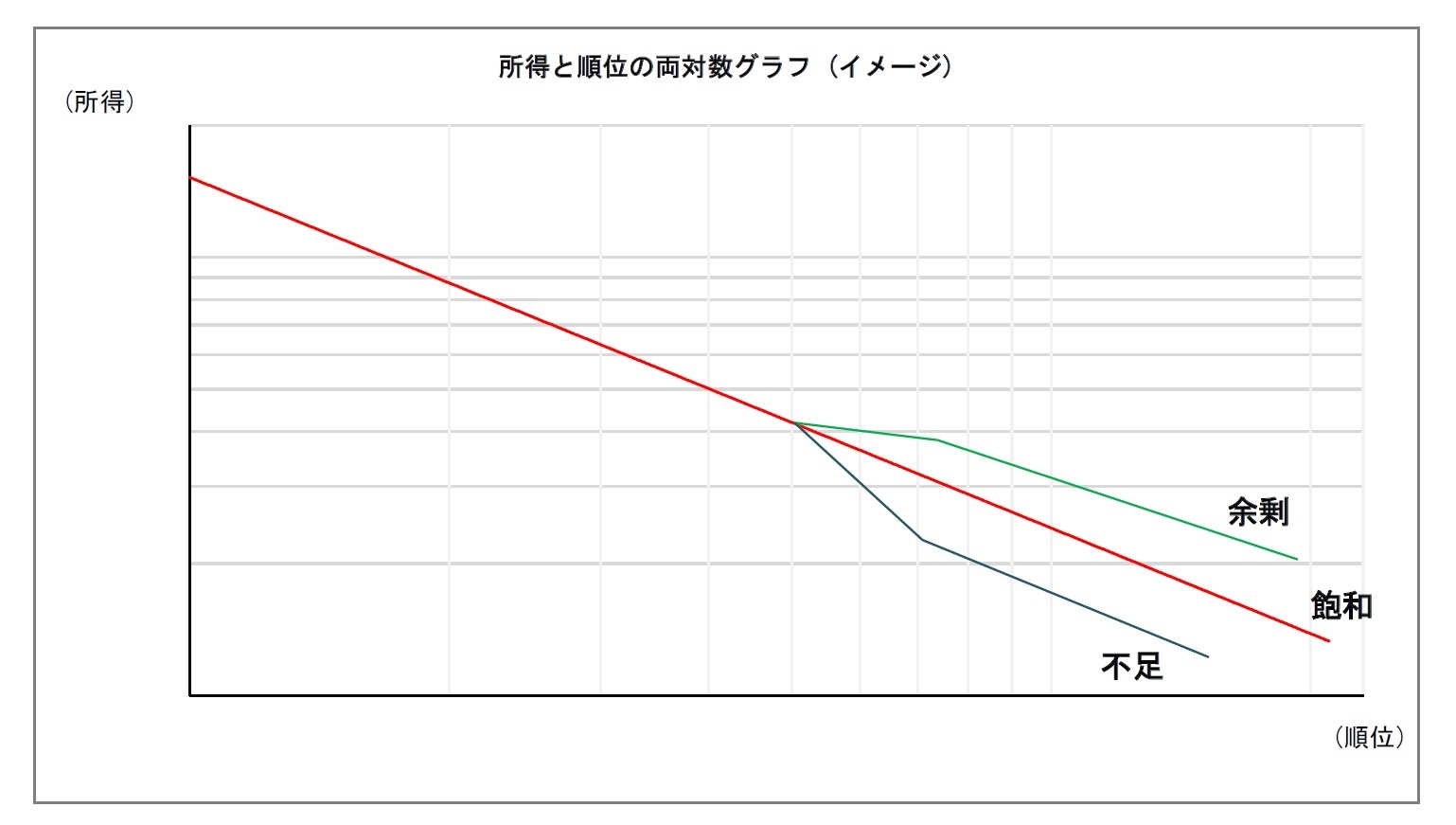

まず、所得のランキングをもとに、その分布を両対数グラフで表す。データが右肩下がりの直線上に分布していれば、飽和(saturation)の状態だという。そして、もしある所得層で、右肩下がりの直線の上側に膨らんでいる部分があれば、余剰(surfeit)の状態。逆に、直線の下側にへこんでいる部分があれば、不足(deficient)の状態だという。

そのうえで、欧米の国々について、過去の所得分布を振り返っている。特に、ドイツの所得分布について、1920~30年代の過去のデータを確認しており、1932年と1934年の曲線で、下位中産階級の所得層で不足、それより下の所得層で余剰が生じていることを示した。これは、下位中産階級の所得層の人々が所得を減らしたためと分析している。

この余剰の層は、1910年代末のドイツ革命で組織化された所得層であり、地元の商店主、職人、貧しい専門職など、一般の人々を含んでいたとしている。そして、さらにその下には、グラフにはあらわれない大規模な失業者のグループがいたという。

(※) 原文では以下の通り。

“Indeed the emergence of bends of this sort in an income-distribution may well be symptomatic of a pre-revolutionary condition, and the failure of these bends to disappear may be omnious for our national social-economy.”

(“National Unity and Disunity – The Nation As a Bio-Social Organism” George Kingsley Zipf (The Principia Press, 1941)のChapter Fiveより)

少し、見方を変えてみよう。所得分布がジップの法則から乖離していることを確認することにより、社会のなかで格差が高じていることを把握する。そして、そのことが将来の紛争発生の予見にも用いる、といった活用方法が考えられるかもしれない。

もちろん、所得分布を紛争発生に直接結びつけて予見を行うというのは、いささか短絡的ともいえるだろう。ただ、所得分布の歪みを、紛争事態の端緒として捉えることには、アーリーウォーニングとしてそれなりに意味があるということもできよう。

ジップの法則は、いまから80年以上も前に示された経験則だ。現代では当たり前のスマートフォン、パソコン、インターネット、クラウド、AIはおろか、電卓すら開発されていなかった時代に、人類の叡智を駆使して、限られたデータやツールをもとに発見された法則といえるだろう。

しかし、その内容は、データ処理やAIツールが整った現代でも色あせていない。この経験則は、いまでも、データを読み解くうえでの参考ツールとして、活用の道が考えられるだろう。

(参考文献)

「直感を裏切る数学 - 『思い込み』にだまされない数学的思考法」神永正博(ブルーバックス B-1888, 講談社, 2014年)

「人口推計」(2022年10月1日現在)(総務省)

“World Urbanization Prospects - The 2018 Revision”(UN)

“On a class of skew distribution functions”Herbert A. Simon (Carnegie Institute of Technology, 1955)

“National Unity and Disunity – The Nation As a Bio-Social Organism” George Kingsley Zipf (The Principia Press, 1941)

(2023年05月09日「研究員の眼」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ジップの法則-法則性をもとに、将来の紛争発生を予見する !?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ジップの法則-法則性をもとに、将来の紛争発生を予見する !?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!