- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- デマンド型交通の利用促進方法~カギは外出機会の創出と利便性向上にあり

デマンド型交通の利用促進方法~カギは外出機会の創出と利便性向上にあり

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(1) 事業概要と利用実績

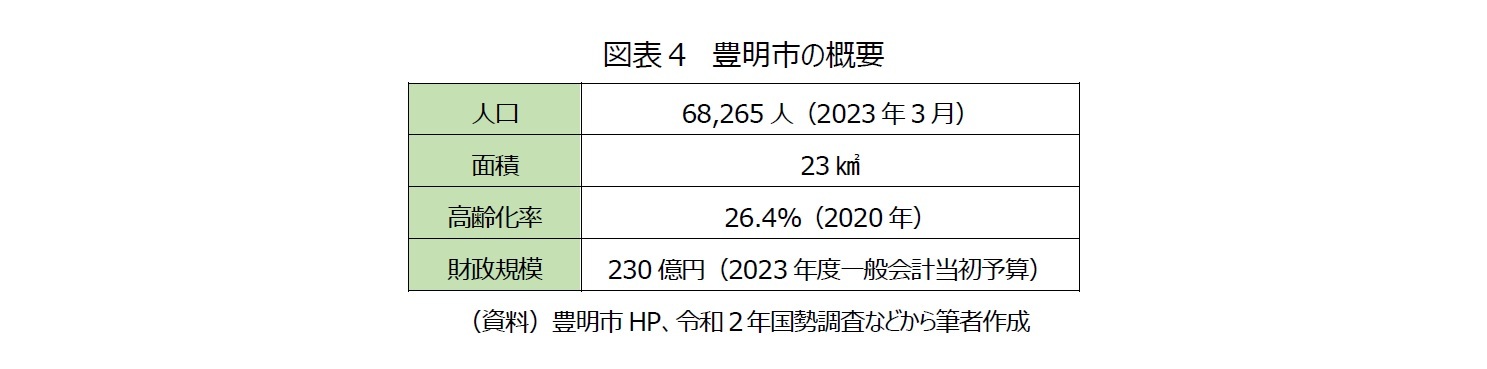

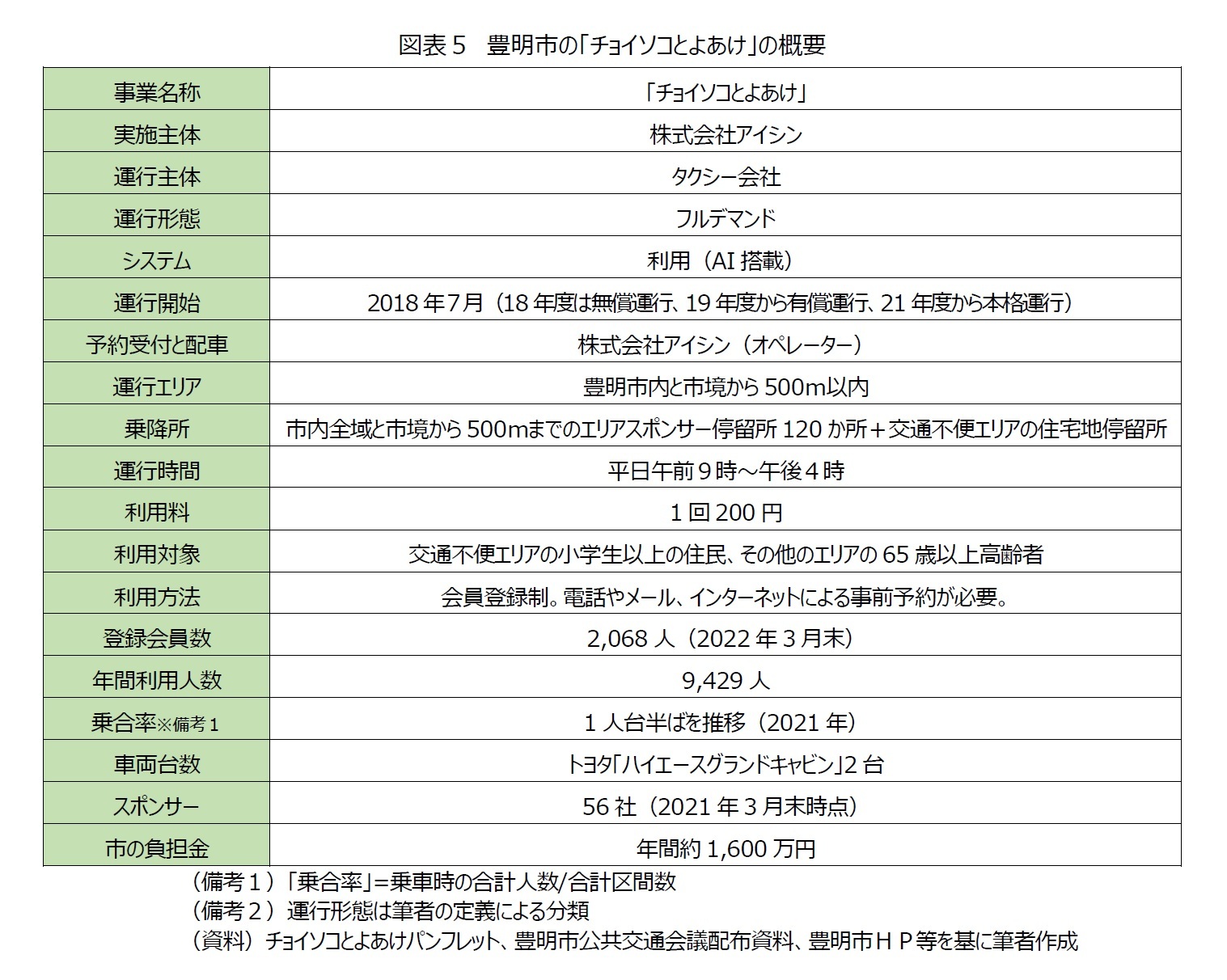

豊明市は2018年度から、高齢者の外出促進を主な目的として、交通空白エリアでAIフルデマンドの乗合タクシー「チョイソコとよあけ」(以下、チョイソコ)の運行を始めた(初年度は無償運行)。約3年間の実証実験を経て、2021年度から本格運行している。実施主体は株式会社アイシン(愛知県刈谷市。以下、アイシン)である。市の概要は図表4、事業概要と利用実績等は図表5に示した。

チョイソコでは、採算性を上げるために、地域の診療所や商業施設などから「エリアスポンサー」を募り、敷地内に停留所を配置する代わりに、協賛金を負担してもらうスキームを取っている。2022年5月時点で、エリアスポンサーの停留所は市内全域と市境から500mのエリアに120か所設置されている。住宅地停留所は交通空白エリアにしか設けることができないため、実質的には交通空白エリアの住民向けのサービスとなっている。豊明市も年間約1,600万円(2021年度)を負担している。アイシンはその後、全国約50か所の地域でチョイソコを運営しているが、第1号のチョイソコとよあけが、スキームの原型となっている。

次に、会員登録状況についてみてみると、登録会員は2,068人(2022年3月時点)で、そのうち85%を70歳以上が占める。2021年度の利用回数は9,429回である。コロナ禍が本格化する前の2019年度は10,013回だった。

2020年度分まで公表されている実証実験結果を見ると、車両2台による1日当たりの運行本数は、ピークが2019年12月の計32.7本。コロナ禍で落ち込んだ後、回復傾向になり、2021年3月時点では計24本となっている。1区間あたり平均利用者数(「乗合率」)は、2020年6月には車両によって2.02人と1.94人でピークとなった。最新の2021年3月は1.60人と1.52人。また、予約が重なるなどして乗車できない「予約不成立」も、2020年10月~2021年3月の間に170件発生している。豊明市地域公共交通会議の配布資料によると、乗合率は2021年度も1人台半ばを推移している。

事業名称の「チョイソコ」は「チョイとソコまでごいっしょに」の合言葉から考えられた。加齢によって外出が難しくなっていく高齢者らに、気軽に外出して健康増進につなげてもらおうという趣旨が込められている。また、チョイソコを運行している他の地域では、事業の採算性を上げるために、人が乗っていない時間帯に弁当や地元野菜などのモノを運送したり、走行中に車載カメラで路面の破損状況を調査したりと、様々なサービスを展開している例もある。

チョイソコの大きな特徴は、導入の主要な目的を「高齢者の外出促進による健康増進」として、運行開始後、様々なイベントを開催して外出機会を創出している点である。

このように目的を設定した背景は、導入経緯にある。もともとチョイソコは、アイシンと、そのパートナーであるスギ薬局が、豊明市の健康福祉部に新しい配車サービスの実施を提案したことに始まる2。市内の高齢者の介護予防を推進するために、市健康福祉部とスギ薬局が「公的保険外サービスの創出・促進に関する協定」を締結していたのが縁だった。このような素地に、計画段階で「既存の公共交通との競合を避ける」といった事情が加わり、「高齢者の外出促進」「コトづくり」に重心がおかれることになった。

またアイシンにとっては、スポンサーに協賛金を支出する効果を示す必要があるため、スポンサーと連携して積極的にイベントを開催し、高齢者の参加を促進している。具体例としては、野菜や弁当販売、スマホ教室や抽選会などを組み合わせた「チョイソコまつり」、警察官による講話に電動車椅子乗車体験や保険相談会などを組み合わせた「運転免許返納セミナー」、「歴史講座」、「ウォーキング大会」、「サポカー体験会」、「健康マージャン」「餅つき会」など実に多彩である。アイシンによると、男性向けや女性向け、グループ単位の活動や個人単位の活動など、より多くの利用者が参加しやすいように特徴の違う企画を考えているという。また、会員向けに「チョイソコ通信」を定期配布し、イベントの告知やスポンサー紹介をして、お出掛けを呼びかけている。

2 坊美生子(2022)「AIオンデマンド乗合タクシーの成功の秘訣(上)~全国30地域に展開するアイシン『チョイソコ』の事例から」(ジェロントロジー対談)

(2)でみたように、チョイソコの利用促進方法は、自社やエリアスポンサーなどと連携することによって、様々なイベントを開催し、積極的に外出機会を提供していること、いわば移動需要を自ら創出していることである。そして「チョイソコ通信」というツールを使って、それを宣伝している。繰り返しになるが、事業の主な目的が「高齢者の外出促進」であることから、「単なる運行のシステム提供に留まらず、高齢者の健康増進につながる外出促進の“コト”づくり」(アイシン)を重視している結果だと言える。

豊明市地域公共交通会議の配布資料によると、2021年度の利用実績のうち、利用目的の1位は「買い物」(41%)、2位が「医療」(37%)、3位が「文化」(16%)、「運動」(6%)となっていた。「文化」と「運動」という娯楽関係の目的で合わせて2割を超えており、このような外出に、チョイソコのイベントが貢献している可能性がある。

4――好事例から得られるインプリケーション

3でみてきた兵庫県丹波市の「デマンド型乗合タクシー」、フルデマンドの事例として愛知県豊明市の「チョイソコとよあけ」から、利用促進に関するインプリケーションを改めて示したい。

二つの好事例に共通しているのは、導入目的を「交通手段の提供」に留めるのではなく、その先の本来の目的、何のために移動手段を提供するのかという点を、鮮明に打ち出している点である。丹波市の場合は、住民生活を守るということ、チョイソコの場合は、高齢者の外出促進による健康増進ということになろう。そのような目的を達成するために、丹波市は「利便性向上」、チョイソコは「外出機会の創出」に取り組み、それが利用促進につながっている。従って、まずは、市区町村が何のためにデマンド型乗合タクシーを走行するのか、という本来の目的を明確にすることが、利用促進策を考えていく上でのスタートとなるだろう。

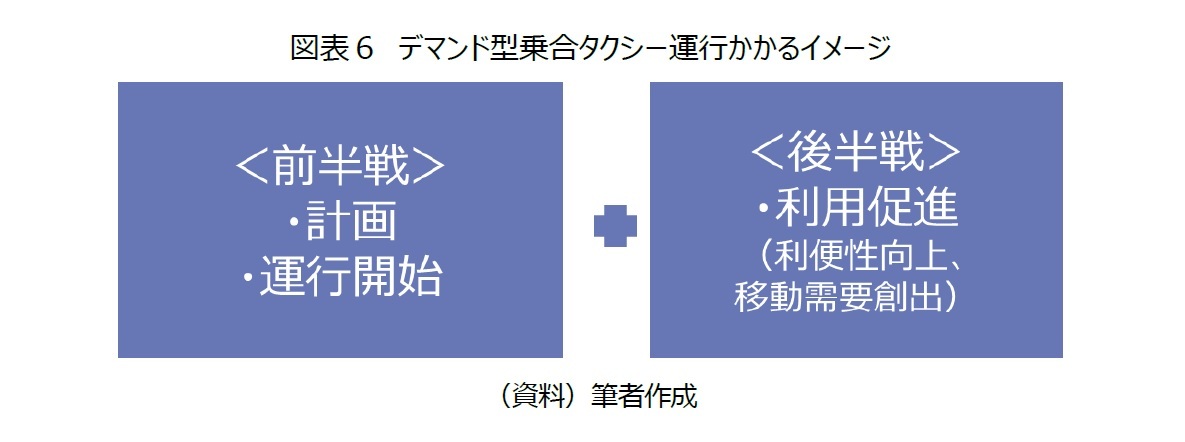

次に、この二つの好事例が示しているポイントを振り返ると、事業を計画し、運行開始にこぎつけるところまでは前半戦で、実際に運行開始した後の利用促進、すなわち利便性向上や外出機会創出の工夫を行うことが後半戦であり、寧ろ本番であると言える(図表6)。

実際には、市区町村にとっては、既存の公共交通事業者との調整、庁内での予算取りと議会への説明、地元住民への説明など、計画段階の負担が大きいこともあり、前半戦がメーンのように思われがちであるが、運行開始しただけで、住民がすぐに積極的に利用する訳ではない。特に交通は、それ自体が目的ではなく、「通院」や「食事」など、本来の目的を達成するための手段であることから、住民はその都度、「今日はどの移動手段を利用しようか」と考える訳ではなく、習慣になっていることが多い。これまで家族の送迎で病院に行っているなら、特に意識することなく、次の診察もまた家族に送ってもらって行く、といった具合である。従って、これまでマイカー運転や、家族の送迎で移動していた人にデマンド型乗合タクシーにシフトしてもらうには、利用促進の仕掛けと、一定の時間を要するだろう。

さらに、コロナ禍以降は、高齢者の間で外出抑制が続き、閉じこもりの高齢者が増えているため、そのような高齢者に外出してもらうには、付加価値の高い外出機会が必要になるだろう3。

3 例えばアイシンが岐阜県各務原市で運営している「チョイソコかかみがはら」では、利用者を地域のハーブ園に送迎し、ハーブ摘み作業を1時間行うと、敷地内にある温浴施設の無料入場券がもらえる取組を実施している。このような「特典」のついた外出機会は、高齢者にとって付加価値となり得るだろう。

次に、3でみてきた内容を基に、利用促進策のポイントを抽出すると、一つ目は「連携」だと言える。行政組織内の連携と、地域の企業や住民などとの連携である。

例えば丹波市の場合は、事業の設計段階で、自治会長会や各自治会、介護福祉関係者らで構成する「地域ケア会議」、障害者地域支援会議、民生委員児童委員協議会など、様々な関係団体と意見交換を行った。各種団体と連携し、住民の移動ニーズ把握に活かしている。豊明市の場合は、事業の計画段階では庁内の福祉担当と公共交通担当が連携して高齢者が使いやすく、高齢者の生活に役立つサービスを構築した。また運行開始後には、アイシンがスポンサー企業や行政などと連携して、イベント作りをしている。

庁内外での連携態勢が整えれば、啓発に活用できるツールも広がる。例えば、庁内の他部署が発行する高齢者宛ての介護保険や免許返納のお知らせなどに、デマンド型乗合タクシーについての情報を掲載したり、地域の商店の店内や軒先などにチラシを掲示してもらうこともできる。

利用促進策のポイントの二つ目は「継続」である。丹波市の場合は、実施主体である丹波市地域公共交通協議会の場で、継続的に交通データの分析などを行い、運行開始から10年以上経った昨年度も乗り継ぎ所を新設するなど、PDCAを継続している。チョイソコの場合も、多彩なイベントを継続的に実施し、「チョイソコに乗ってお出かけを」という呼びかけを続けている。前年の実績で男性のイベント参加が少ないと分かれば、次の年には男性向けのイベントを新しく企画している。

このように、運行開始後にも工夫を継続していくことが、認知度の上昇、会員増加、利用者増加につながると考えられる。丹波市の場合は、運行開始から10年以上経過しているため、当初の利用者が死亡している上に、新しく高齢者になる世代はマイカー運転者が多いという構造的要因から、長期的には利用者の減少傾向にあるものの、リピーター率は約9割に上り、新規会員も増加していることなどから、地道な取組を継続することが、効果を発揮していると言えるだろう。

5――終わりに

市区町村にとって、デマンド型乗合タクシーの計画と運行開始までは前半戦である。サービスが認知され、利用が定着する前に実証実験を終えると、「運行したが需要が無かった」という結論になりかねない。しかし、前述したように、住民が移動手段を転換したり、コロナ禍で閉じこもりがちになった高齢者が外出するようになるまでには一定の時間がかかる。運行開始にこぎつけた後に、利便性向上や移動需要創出に取り組んで利用促進に努め、住民のライフスタイルとして定着させ、また地域の生活インフラとして定着させていく後半戦こそが、寧ろ、仕事の本番だと言える。

大量輸送を担ってきた従来の公共交通のイメージがあると、運行すれば乗客が利用するといった発想につながりかねないが、デマンド型乗合タクシーを必要とする地域の多くは、もともと人口も減少し、高齢化が進んでいる。じっとしていては、利用者は増えないし、人の移動が限られている。移動需要があるから移動サービスを走らせるというだけではなく、人口減少と高齢化が進み、コミュニティが不活発になりつつあるエリアで、どのように人の動きを創り出していくか、移動によって、どのようにコミュニティを活発にしていくか、という視点を持つことが、デマンド型乗合タクシーを住民生活に役立て、地域を活性化するために重要ではないだろうか。

(2023年04月20日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える -

2025年11月06日

日銀がETF 売却を開始 -

2025年11月06日

「金利2%時代」に備える。Jリート市場の課題は?

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【デマンド型交通の利用促進方法~カギは外出機会の創出と利便性向上にあり】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

デマンド型交通の利用促進方法~カギは外出機会の創出と利便性向上にありのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!