- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 環境経営・CSR >

- コロナ禍の教訓と気候変動問題-感染拡大防止策が温暖化対策のヒントになる!?

コロナ禍の教訓と気候変動問題-感染拡大防止策が温暖化対策のヒントになる!?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

一方、近年世界中で、気候変動問題を巡る動きが活発化している。ハリケーン、台風、豪雨などの自然災害が頻発化・激甚化していることをはじめ、海面水位の上昇、深刻な干ばつや大規模森林火災の発生、さらには低炭素社会への移行に伴うインフラの座礁資産化など、社会経済への影響があらわれつつある。昨年、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第3ワーキンググループ(WG3)は、そうした影響に対応する取り組みについて、第6次評価報告書1(以下、「IPCC報告書」と呼称)を公表している。そのなかには、コロナ禍の感染拡大防止の取り組みを温暖化対策の参考としている部分がある。

本稿では、同報告書や関連する研究ペーパーをもとに、その内容を概観していくこととしたい。

1 “Climate Change 2022 - Mitigation of Climate Change” (IPCC WG3, 2022)

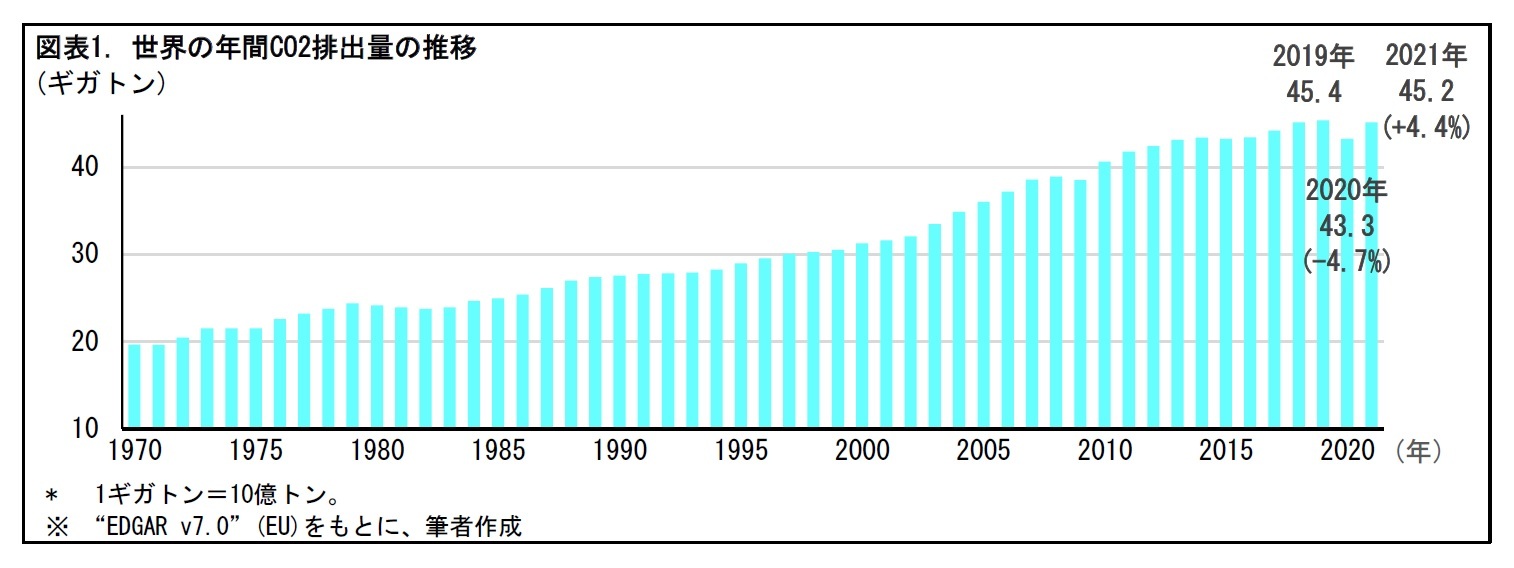

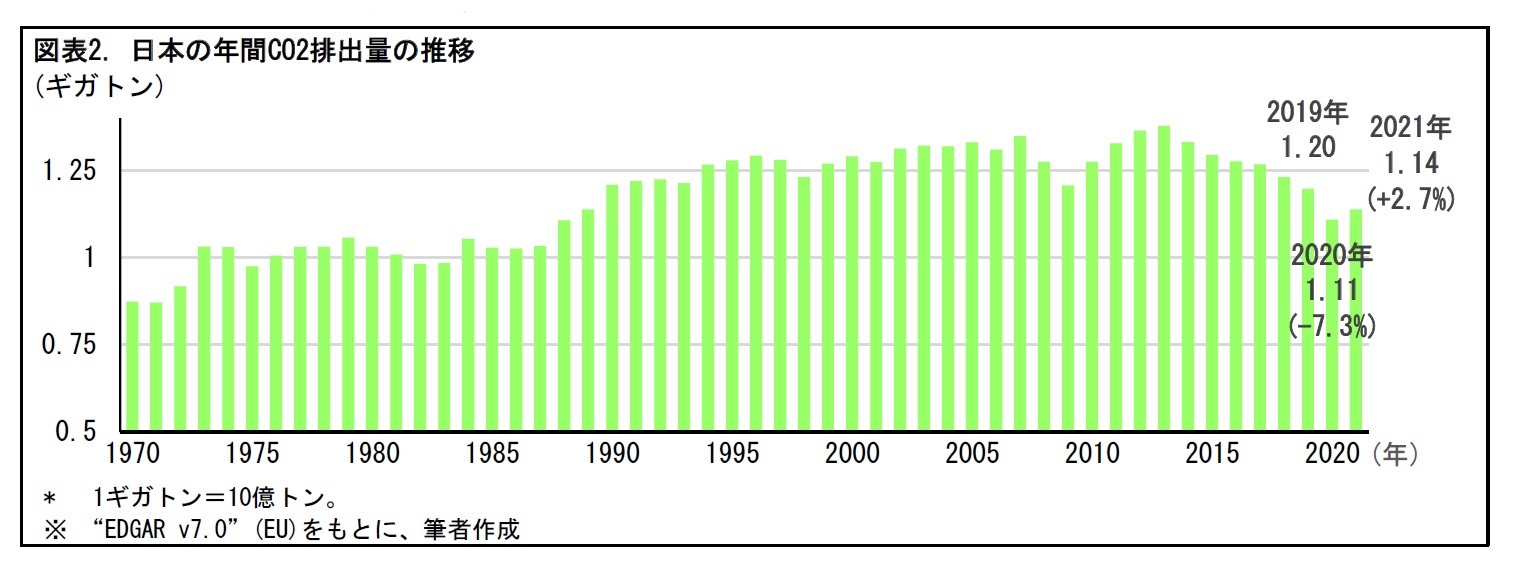

2――コロナ禍とCO2排出量の推移

2 “Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)”(EU)と呼ばれる。EDGARにはいくつかバージョンがある。最新のものは、1970年から2021年の推移をまとめたバージョン7.0。

3――コロナ禍と気候変動問題

3 Box 5.2 の“COVID-19, Service Provisioning and Climate Change Mitigation”

コロナ禍の問題と気候変動問題は、それぞれ衛生・医療分野と地球環境分野であり、全く別の問題である。しかし、IPCC報告書のコラムは、次のような両者の共通点を挙げている。

(1) どちらも影響が世界規模で発生しており、世界全体での取り組みが必要

コロナウイルス感染症2019は、感染が拡大していた2020年3月11日に、世界保健機関(WHO)がパンデミック(世界的大流行)の宣言をした。それ以降、世界規模で流行する感染症として、各国で対策が進められることとなった。

一方、気候変動問題は、1995年より毎年、国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)が開催され、そのなかで、排出量の削減目標など、各国の取り組みが宣言されている。温暖化の影響は、ある国や地域に留まるものではなく、世界全体に及ぶことが一般的である。

このため、感染拡大防止や温暖化の抑制の取り組みは、世界全体で行うことが原則となる。

(2) どちらも富裕層と貧困層の間で対応策に差が生じてしまう

コロナウイルス感染症2019は、各国の医薬品メーカーにより治療薬やワクチンの開発が進み、その投与を経て感染拡大防止に寄与してきた。これらの医薬品が開発された当初、欧米や日本などの先進国を中心に必要量の確保が進み、貧困層の多い途上国への提供は遅れた。その結果、途上国の貧困層では医薬品が行きわたらないまま、コロナの感染が拡大してしまうケースが見られた。

一方、気候変動問題では、ソーラーパネルの設置による太陽光発電、電気自動車(EV)の普及によるCO2排出削減など、低炭素社会への移行が求められている。富裕層はこれらへの資金拠出がしやすい反面、貧困層は日々の生活資金確保を優先して低炭素への対応は後回しとなりやすい。

いずれも、富裕層と貧困層の間で対応策に差が生じてしまう可能性が高い。

(3) どちらも政府主導で国を挙げての対策が取られている

コロナ禍に対して、海外諸国ではロックダウン(都市封鎖)や外出禁止などの人流を制限する措置が取られた。日本では、飲食店の営業時間短縮や各種イベントの人数・収容率制限などの人流抑制策が、要請の形で、政府主導で行われた。

一方、気候変動問題では、パリ協定の1.5℃目標に整合的な温室効果ガス排出削減目標を各締約国が設定し、それに向けて、各国政府が排出削減を主導していくこととされている。

どちらも民間企業や個人レベルの活動にとどまらず、政府主導で、国全体で対策を進めることが必要とされている。

IPCC報告書のコラムでは、コロナ禍と気候変動の相違点についても言及している。

(1) 時間軸が異なる

コロナ禍は数回に渡る感染拡大の波の襲来とともに、短期的に感染者や重症者・死亡者が急増した。最近は、重症化するケースが限定的となりつつあり、収束が視野に入ってきたとの見方もある4。一般に、感染症は数年単位の時間軸で問題が発生し、拡大防止の取り組みが進められることが多い。

一方、気候変動は、問題が百年超などの長期に渡って徐々に深刻化していく。CO2排出削減などの取り組みの効果があらわれるまでにも、数十年~百年超の時間を要することが一般的である。

4 しかしいまも、重症者・死亡者は発生しており、後遺症に苦しむ人も多い。コロナ禍の深刻さは、現在も続いている。

コロナ禍は、感染拡大防止策(感染者や濃厚接触者の療養期間・待機期間、治療薬の投与やワクチン接種等)が比較的明確で、効果があらわれやすい。

一方、気候変動は、例えば電気自動車(EV)の普及により、どれくらいのCO2排出削減が見込まれ、その結果何度分の温暖化抑制につながるのかといった効果が見えにくい。また、効果が出るまでに長期間を要するため、その変動(ブレ)も大きいと見られる。

(3) 人々が自分事としてとらえやすいかどうかが異なる

コロナ禍は、自分や家族の健康の問題としてとらえやすい。特に、2020年の感染拡大初期には、未知のウイルスに対する恐怖感が、人々を不要・普及の外出の自粛などの取り組みに突き動かしたものと見られる。

一方、気候変動は、2100年時点やその先の温暖化の状況といった、遠い将来の話である。このため、特に中高齢以上の世代にとっては、自分事としてとらえにくい。「将来世代に温暖化のツケを残してはならない」との問題意識は持っていても、日々の暮らしの中で、CO2排出に対する切迫感は乏しい。このため、他の様々な問題との関係において、気候変動問題への対応は後回しになりがちとなる。

4――コロナ禍で見られた気候変動関連の事象

1|産業・運輸部門のエネルギー使用量は減少、住宅部門のネルギー使用量は増加

(1) 輸送が大きく減少

排出量は、航空で相対的に最も減少した。絶対量では、自動車輸送で最も減少した。外出制限などの人流抑制により、世界各国で輸送関連分野が大きな影響を受けた。

(2) プラスチックの使用や廃棄物の発生は増加

人々が自宅等で過ごすことが増えたために、食材などを入れるプラスチックの使用や廃棄物の発生は増加した。

(3) トータルでは、エネルギー使用量は減少

輸送や生産などの経済活動が弱まったことで、産業・運輸部門のエネルギー使用量は減少した。その一方で、人々が長い時間を過ごした住宅部門ではエネルギー使用量が増加した。全体では、エネルギー使用量は減少した。

(1) リモートワークが進んだ

コロナ禍により、オンラインでのビデオ会議をはじめ、リモートワークを行うための環境整備が促進された。デジタル対応の新たなサービスアクセスにより、個人の移動需要は低下した。

(2) 郊外や地方への移住によりエネルギー使用が増大

一方、人々が郊外や地方に移住することで、公共交通機関から自動車の使用にシフトし、その結果、エネルギーの使用が増大するケースがあった。在宅勤務等が進むことで、気候変動問題への対策について、長期的な影響が生じる可能性がある。

コロナ禍により、各国政府は様々な財政支出を強いられた。そのなかで、気候変動問題への対応となる政策は限定的であった。ある調査報告によると、G20諸国が行った300以上もの政策のうち、排出削減のためのグリーン政策につながるものは、わずか4%だったという5。コロナ禍は、中長期的に見ると、持続可能なエネルギーを活用する世界への移行を遅らせた可能性がある。

5 “Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?” Cameron Hepburn, Brian O'Callaghan, Nicholas Stern, Joseph Stiglitz, Dimitri Zenghelis (Oxford Rev. Econ. Policy, 36 (Supplement_1), S359–S381, doi:10.1093/oxrep/graa015.)

5――得られた教訓

1|取り組みの遅れは、コスト増につながる

本来、政府は、迅速に行動することが可能だ。多くの問題は、早期段階から取り組むことで有効に対処することができる。気候変動問題も早い段階で手を打つことが、有効と考えられる。行動が遅れれば、それだけ取り組みのためのコストが増す。

2|「他者のための取り組み」との理解が、人々の集団行動の促進につながる

パンデミックは集団行動における個人の役割を浮き彫りにした。多くの人々は、感染拡大防止に向けて、他者のために行動することが道徳的に強制され、責任があると感じただろう。公共の利益への貢献として、物理的距離の確保、マスクの着用などの集団行動の有効性を教えた。こうした「他者のための取り組み」との理解が深まれば、人々の集団行動が促進されるものと考えられる。

3|情報を効果的に発することで対策が推進される

パンデミック中の社会的距離、マスク着用、手洗いに関する具体的なメッセージは、効果的な公共情報の重要性に対する注意を喚起した。迅速な社会的対応は、これらの情報を通じて、個人や社会の文化的規範によって推進された。こうした公共情報が重要である点は、気候変動問題への対応におけるCO2排出削減の取り組みにもあてはまる。

公共情報の重要性は、政府や自治体などの公共機関への信頼に裏打ちされたものとなる。もし、公共機関への信頼が低いと、政策の有効性は損なわれる。その結果、政策の是非に関する様々な見解が生じ、社会の一体的な取り組みは難しくなる恐れがある6。公共情報を効果的に発して、政策の有効性と公共機関への信頼を高めながら社会全体での取り組みを促すことが、排出削減推進のカギと言える。

6 “Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response” Jay J. Van Bavel et al. (Nat. Hum. Behav., 4(5), 460–471, doi:10.1038/s41562-020-0884-z.)

6――おわりに (私見)

コロナ禍を通じて、どのような対策が有効であったかを振り返り、教訓を得ていくことは大切であろう。そして、今後ますます深刻化していく気候変動問題への取り組みにあたり、その教訓を生かすことが重要と考えられる。

引き続き、WHOやIPCCの関連の動向をウォッチしていくこととしたい。

(参考資料)

“Climate Change 2022 - Mitigation of Climate Change” (IPCC WG3, 2022)

“Emissions Database for Global Atmospheric Research (EDGAR)”(EU)

“Will COVID-19 fiscal recovery packages accelerate or retard progress on climate change?” Cameron Hepburn, Brian O'Callaghan, Nicholas Stern, Joseph Stiglitz, Dimitri Zenghelis (Oxford Rev. Econ. Policy, 36 (Supplement_1), S359–S381, doi:10.1093/oxrep/graa015.)

“Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response” Jay J. Van Bavel et al. (Nat. Hum. Behav., 4(5), 460–471, doi:10.1038/s41562-020-0884-z.)

(2023年04月18日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍の教訓と気候変動問題-感染拡大防止策が温暖化対策のヒントになる!?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍の教訓と気候変動問題-感染拡大防止策が温暖化対策のヒントになる!?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!