- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 若年層市場・マーケット >

- Z世代の消費を読み解く5つのキーワード

2023年04月17日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――顧客イメージを創造することが困難に

Z世代は1996年から2012年の17年の間に生まれた若者を指しており、17年間を子供の成長で比較すると、幼稚園児から大学生までの年齢差がある。この17年間というのは社会や消費市場の観点からも、環境変化の大きさを十分に感じさせる歳月である。併せて現代消費の潮流が、大衆消費の側面と個々の嗜好の追求の側面を擁している点や、社会の多様化が進むに伴ってステレオタイプによって構築されたイメージ先行で消費を行う層をマーケターが想定すること自体も時代錯誤になりつつある。このような背景から、以前の様に「20代男性の特徴」「女子高生の間で流行っているモノ」といったようなセグメンテーションや細分化がデモグラフィック属性(基本属性)で行うことが困難になっている。併せて、流行の発信地も従来の「原宿発」「渋谷発」といった地理的要因のモノだけでなく、SNS上で特定のトピックに大衆が興味を向ける事で生まれる流行や、特定ジャンルのコミュニティで局地的なトレンドが生まれることも多く、Z世代全体の市場トレンドや動向を展望するのは困難と言える1。ましてや「Z世代にはこのような特徴がある」といったペルソナ(顧客イメージ)を作ることは不可能と言えるだろう。

だからといって「Z世代は個々で特徴が違うのでその特徴を整理することはムリです!」と放棄をするわけではない。筆者はZ世代が消費において、どのような普遍的な価値観を持っているのかではなく、それ以前の世代と比較した際にどのような価値観の違いを擁しているのかを論じるアプローチで、Z世代の消費に対する価値観を展望できると考えている。本レポートでは、これまで筆者がレポートで論じてきたZ世代の消費行動や消費に関する価値観を整理し、Z世代の消費文化を検討する上でのキーワードを列挙していこうと思う。

1 廣瀨涼「Z世代の情報処理と消費行動(9)-若者の消費行動からみる流行についての試論」基礎研レター 2020/04/17 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=64260?site=nli

だからといって「Z世代は個々で特徴が違うのでその特徴を整理することはムリです!」と放棄をするわけではない。筆者はZ世代が消費において、どのような普遍的な価値観を持っているのかではなく、それ以前の世代と比較した際にどのような価値観の違いを擁しているのかを論じるアプローチで、Z世代の消費に対する価値観を展望できると考えている。本レポートでは、これまで筆者がレポートで論じてきたZ世代の消費行動や消費に関する価値観を整理し、Z世代の消費文化を検討する上でのキーワードを列挙していこうと思う。

1 廣瀨涼「Z世代の情報処理と消費行動(9)-若者の消費行動からみる流行についての試論」基礎研レター 2020/04/17 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=64260?site=nli

2――Z世代の消費の特徴

・デジタルネイティブの側面2

インターネットが家庭に普及したのは1995年のWindows95の発売がきっかけである。生まれた時点ではITが存在・普及しておらず、後天的にデジタル環境に合わせてきたデジタルイミグラント世代は、販売チャネルの選択肢においても従来の対面販売やTVや雑誌の通販だけではなく、ネット販路があるという事を意識し、購入チャネルの一手段として適応していった。しかし、デジタルネイティブであるZ世代はネットショッピングがない時代を知らない世代であり、商品購入の手段としてネット販路があるという事を当たり前に思っている。

2 廣瀨涼「Z世代の情報処理と消費行動(2)-Z世代と4つの市場変化」基礎研レター 2020/02/06

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=63607?site=nli

インターネットが家庭に普及したのは1995年のWindows95の発売がきっかけである。生まれた時点ではITが存在・普及しておらず、後天的にデジタル環境に合わせてきたデジタルイミグラント世代は、販売チャネルの選択肢においても従来の対面販売やTVや雑誌の通販だけではなく、ネット販路があるという事を意識し、購入チャネルの一手段として適応していった。しかし、デジタルネイティブであるZ世代はネットショッピングがない時代を知らない世代であり、商品購入の手段としてネット販路があるという事を当たり前に思っている。

2 廣瀨涼「Z世代の情報処理と消費行動(2)-Z世代と4つの市場変化」基礎研レター 2020/02/06

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=63607?site=nli

・ブランドよりも雰囲気や機能性3

特に記号消費が積極的に行われた80年代においては、ブランドが擁する社会へのメッセージが他人との差別化や帰属欲求を充足していた。商品やサービスの機能的価値よりもブランドが選好されていたともいえるだろう。Z世代においては、「歌も歌手を知らないで聞く」ことが普通という価値観が定着しているように、購買経験においても商品を検討する際にブランド名(ネームバリュー)よりも、使用価値や機能価値、その商品から受け取るポジティブな雰囲気が商品選好の決定要因となる。

3 廣瀨涼「Z世代の情報処理と消費行動(8)-「ウチら」と「わたし」の消費文化論(2)」基礎研レター 2020/04/03 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=64170?site=nli

特に記号消費が積極的に行われた80年代においては、ブランドが擁する社会へのメッセージが他人との差別化や帰属欲求を充足していた。商品やサービスの機能的価値よりもブランドが選好されていたともいえるだろう。Z世代においては、「歌も歌手を知らないで聞く」ことが普通という価値観が定着しているように、購買経験においても商品を検討する際にブランド名(ネームバリュー)よりも、使用価値や機能価値、その商品から受け取るポジティブな雰囲気が商品選好の決定要因となる。

3 廣瀨涼「Z世代の情報処理と消費行動(8)-「ウチら」と「わたし」の消費文化論(2)」基礎研レター 2020/04/03 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=64170?site=nli

・コスパやタイパの追及4

「失われた30年」と言われるように、長期的な経済の低迷により所得は増えないが、控除されるモノも増え、さらには物価も上昇するなど我々は家庭レベルでも不景気を実感している。併せてインターネットの普及により、それ以前よりも処理しなくてはいけない情報に溢れている。情報量が以前よりも増えたと言う事は、興味を持つ情報(欲しいと思うモノ)も増えている。今まで知らなかったことに興味をもったり、潜在的な欲求を満たしてくれる商品やサービスに遭遇できる機会も増え、使えるお金は以前よりも体感的に減少しているのに、興味をそそられる(消費したい)情報が溢れているため、消費することそのものへのリスクヘッジに対する意識が高く、「消費に失敗したくない」という価値観を擁している。そのような背景からコストパフォーマンスやタイムパフォーマンスが追求されている。

4 廣瀨涼「Z世代を1000文字くらいで語りたい(4)-「コスパ」 から 「タイパ」へ」研究員の眼 2022/11/28 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=73056?site=nli

「失われた30年」と言われるように、長期的な経済の低迷により所得は増えないが、控除されるモノも増え、さらには物価も上昇するなど我々は家庭レベルでも不景気を実感している。併せてインターネットの普及により、それ以前よりも処理しなくてはいけない情報に溢れている。情報量が以前よりも増えたと言う事は、興味を持つ情報(欲しいと思うモノ)も増えている。今まで知らなかったことに興味をもったり、潜在的な欲求を満たしてくれる商品やサービスに遭遇できる機会も増え、使えるお金は以前よりも体感的に減少しているのに、興味をそそられる(消費したい)情報が溢れているため、消費することそのものへのリスクヘッジに対する意識が高く、「消費に失敗したくない」という価値観を擁している。そのような背景からコストパフォーマンスやタイムパフォーマンスが追求されている。

4 廣瀨涼「Z世代を1000文字くらいで語りたい(4)-「コスパ」 から 「タイパ」へ」研究員の眼 2022/11/28 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=73056?site=nli

・消費がイベントに5

自身がわざわざ消費する必要があるのかと、消費欲求一つ一つを熟考するため、消費のプロセス一つ一つがイベントとなり、購入に至るまでのモチベーションや動機、手段、過程などの自分の内部要因=ストーリーを大切にする。インスタ映えという言葉が使われていた2017年ごろにおいては、消費結果をSNSに投稿することで得られる承認欲求が消費や投稿のモチベーションになっていたが、Z世代においては、その消費結果が他人から褒められたり、他人の消費の参考になると自身の消費結果が間違いではなかったと実感することができ、自己肯定感向上に繋がる。

5 廣瀨涼「「ググる」より「タグる」?-Z世代の情報処理に関する試論的考察」基礎研レポート 2020/11/19 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=66148?site=nli

自身がわざわざ消費する必要があるのかと、消費欲求一つ一つを熟考するため、消費のプロセス一つ一つがイベントとなり、購入に至るまでのモチベーションや動機、手段、過程などの自分の内部要因=ストーリーを大切にする。インスタ映えという言葉が使われていた2017年ごろにおいては、消費結果をSNSに投稿することで得られる承認欲求が消費や投稿のモチベーションになっていたが、Z世代においては、その消費結果が他人から褒められたり、他人の消費の参考になると自身の消費結果が間違いではなかったと実感することができ、自己肯定感向上に繋がる。

5 廣瀨涼「「ググる」より「タグる」?-Z世代の情報処理に関する試論的考察」基礎研レポート 2020/11/19 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=66148?site=nli

・SNSの再現可能性が高い消費が溢れる環境

誰もが消費結果をネットに投稿することが消費文化として定着したことで、世の中には他人の消費結果が溢れている。その中でブームになったり、爆発的な人気を持つサービスや商品が誕生するが、そのような商品やサービスはどれも同じような消費結果(=再現性の高い)をもたらす。そのため、結果がわかっていても、わざわざ自分でそれを消費する(=再現)必要があるか検討する消費行動が定着している。どの商品やサービスにおいてもまず他人の消費結果を検討するからこそ、「ググるよりタグル」(ブラウザー検索ではなくSNS検索)という消費文化が定着した。

誰もが消費結果をネットに投稿することが消費文化として定着したことで、世の中には他人の消費結果が溢れている。その中でブームになったり、爆発的な人気を持つサービスや商品が誕生するが、そのような商品やサービスはどれも同じような消費結果(=再現性の高い)をもたらす。そのため、結果がわかっていても、わざわざ自分でそれを消費する(=再現)必要があるか検討する消費行動が定着している。どの商品やサービスにおいてもまず他人の消費結果を検討するからこそ、「ググるよりタグル」(ブラウザー検索ではなくSNS検索)という消費文化が定着した。

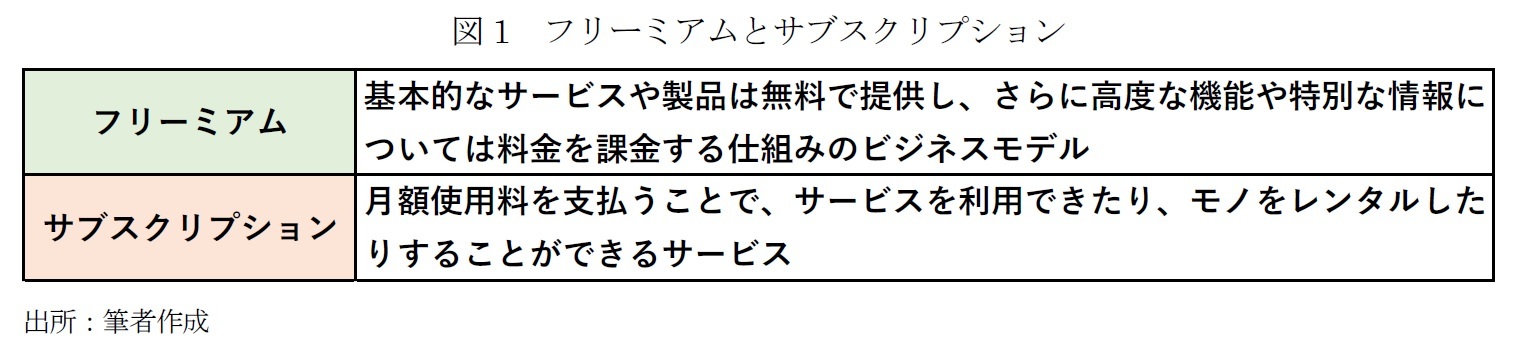

・フリーミアムやサブスクリプションの定着6

Z世代の多くが消費の意思決定をする際にフリーミアムやサブスクリプションを手段として検討している。アメリカのマーケティング学者T.レビットが「ドリルを買いにきた人が欲しいのはドリルではなく『穴』である。」と著書で記しているが、それ以前の世代がモノを所有することそのものが満足に繋がったり、特定の目的を達成するためにモノをわざわざ購入することが合理的であると考えていたが、Z世代は目的を達成するために所有をしないという選択肢を擁している。高度経済成長期やバブル期の様にモノを購入する事自体から得られる幸福感、モノに溢れた生活を送ることによる幸福感よりも、レビットが言うように、モノを使用することで得られる効用そのものに重きを置いているといえるだろう。

Z世代の多くが消費の意思決定をする際にフリーミアムやサブスクリプションを手段として検討している。アメリカのマーケティング学者T.レビットが「ドリルを買いにきた人が欲しいのはドリルではなく『穴』である。」と著書で記しているが、それ以前の世代がモノを所有することそのものが満足に繋がったり、特定の目的を達成するためにモノをわざわざ購入することが合理的であると考えていたが、Z世代は目的を達成するために所有をしないという選択肢を擁している。高度経済成長期やバブル期の様にモノを購入する事自体から得られる幸福感、モノに溢れた生活を送ることによる幸福感よりも、レビットが言うように、モノを使用することで得られる効用そのものに重きを置いているといえるだろう。

6 廣瀨涼「Z世代を1000文字くらいで語りたい(1)-特徴的な3つの消費」研究員の眼 2022/06/21

https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=71475?site=nli

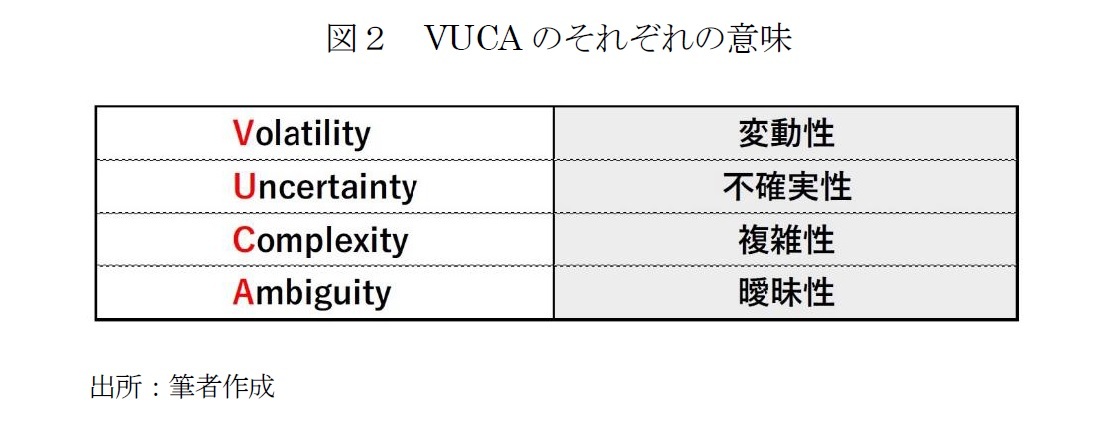

・あるべき姿からVUCAの時代7

人生における成功や達成すべき目標が画一化し、イメージが描けていた時代は、なりたい姿(あるべき姿)になるために、今の自分から逆算し、あるべき姿への道筋(理想の自分になるためのプロセス、手段、資格等)をたどることができた。自身の周りにいる先輩たちは、ある意味自身の成功のイメージを体現していた(持家、家庭、車、レジャーなどの消費)が、Z世代はVUCAの時代と呼ばれる不確実な時代を歩んでいる。また、SNSの普及が多様化社会を加速させ、みんなが幸せとしてきたものが、幸せではないと感じる者も多く、その価値観は消費にも表れ始めている。消費によって描けた幸せのビジョンが希薄化しているからこそ、自分が必要としないものに対して消費を行う際に理由や根拠を必要としている。

人生における成功や達成すべき目標が画一化し、イメージが描けていた時代は、なりたい姿(あるべき姿)になるために、今の自分から逆算し、あるべき姿への道筋(理想の自分になるためのプロセス、手段、資格等)をたどることができた。自身の周りにいる先輩たちは、ある意味自身の成功のイメージを体現していた(持家、家庭、車、レジャーなどの消費)が、Z世代はVUCAの時代と呼ばれる不確実な時代を歩んでいる。また、SNSの普及が多様化社会を加速させ、みんなが幸せとしてきたものが、幸せではないと感じる者も多く、その価値観は消費にも表れ始めている。消費によって描けた幸せのビジョンが希薄化しているからこそ、自分が必要としないものに対して消費を行う際に理由や根拠を必要としている。

7 廣瀬涼「消費したくないモノから考えるZ世代論-若者の○○離れに対する私論的考察」基礎研レポート 2022/12/15 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=73255?site=nli

・関係的価値(社会的繋がり)よりも私生活(自身の趣味)にプライオリティを置く

給与水準が良好であった時代は、それ自体が仕事のモチベーションとなっていたが、今や大企業に入社しようが中小企業に入社しようが初任給の水準は変わらない。重ねて社会が多様化に向かっている点やVUCAの時代により、終身雇用に甘んずることなく、転職を自身のキャリアにおいて視野に入れておくことも普通になっている。このような背景から務めている会社は疎か、仕事そのものに対するプライオリティやモチベーションが低い者も多い。併せて、未来に対してビジョンが描きづらいため、持家、家庭、車、レジャーなど未来に行うだろう消費に対してビジョンやモチベーションを見出しにくく、消費に対しても現在思考になりがちである。そのため、帰り道で少し高めのコンビニのスイーツの購買など、目の前にある消費を積み重ねていくことがご褒美となり、日々の活力や安寧感に繋がる。消費によってもたらされるささやかな日々のご褒美は「ツライ日常を忘れることができる」「やりたくない仕事のモチベーションになる」といったように、消費そのものが自身を甘やかすことに繋がる。

給与水準が良好であった時代は、それ自体が仕事のモチベーションとなっていたが、今や大企業に入社しようが中小企業に入社しようが初任給の水準は変わらない。重ねて社会が多様化に向かっている点やVUCAの時代により、終身雇用に甘んずることなく、転職を自身のキャリアにおいて視野に入れておくことも普通になっている。このような背景から務めている会社は疎か、仕事そのものに対するプライオリティやモチベーションが低い者も多い。併せて、未来に対してビジョンが描きづらいため、持家、家庭、車、レジャーなど未来に行うだろう消費に対してビジョンやモチベーションを見出しにくく、消費に対しても現在思考になりがちである。そのため、帰り道で少し高めのコンビニのスイーツの購買など、目の前にある消費を積み重ねていくことがご褒美となり、日々の活力や安寧感に繋がる。消費によってもたらされるささやかな日々のご褒美は「ツライ日常を忘れることができる」「やりたくない仕事のモチベーションになる」といったように、消費そのものが自身を甘やかすことに繋がる。

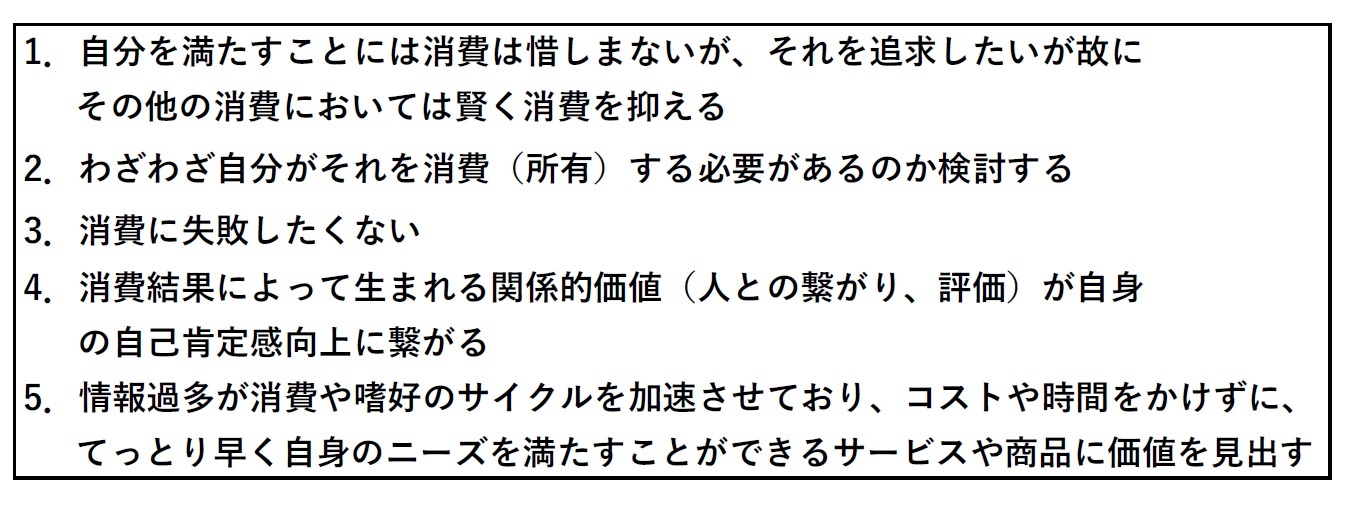

まず、(1)「自分を満たすことには消費は惜しまないが、それを追求したいが故にその他の消費においては賢く消費を抑える」である。日々のフラストレーション解消や衝動的な欲求を充足するための「ご褒美」としての位置づけのある消費や、推し活8のような自身の精神的充足のための消費には積極的に支出するが、自身の価値や消費の意味を見出すことができない対象に対しては、消費を抑える傾向がある。それ以前の世代が「若者の○○離れ」と、若者の消費に対する消極性を問題視することがあるが、極論どれもタダでもらえるのならば拒む人などそれほどいないだろう。だとすると、そのモノやそのようなサービス自体が拒まれているわけではなく、自分自身の生活や収入などを考慮したうえで「必要ない」「購入する事が出来ない」と判断して消費行動に移されていないだけに過ぎず、そこで抑えられた支出は自身にとってよりプライオリティの高いモノへと回せるわけだ。

(2)「わざわざ自分がそれを消費(所有)する必要があるのか検討する」は、前述した通り、情報の過剰供給により消費をしたいと思う対象が増えたが、支出できる元手に限度があるため、消費欲求一つ一つを満たす必要があるか検討することになる。併せて、欲求を満たしたくともすべての欲求は満たすことができないと理解しているからこそ、自身が実際に支出したコストに対して高いパフォーマンス(効用)を求めており、(3)「消費に失敗したくない」と考えるわけだ。

また、従来は所有によるモノの豊富さやブランドが発信するメッセージによって得られる情緒的価値(精神的な付加価値)が他人に対する優越感や帰属意識を生み、消費はある種のステータスとしての機能が期待されていた。しかし、Z世代においては消費プロセスそのものをイベントとして捉える傾向があり、自身がよく検討したうえで消費をしたものが承認されることで自己肯定感の向上につながることになるのだ。だからこそ(4)「消費結果によって生まれる関係的価値(人との繋がり、評価)が自身の自己肯定感向上に繋がる」わけだ。

最後に(5)「情報過多が消費や嗜好のサイクルを加速させており、コストや時間をかけずに、てっとり早く自身のニーズを満たすことができるサービスや商品に価値を見出す」だが、情報が多いことで興味を抱くコトやモノも以前とは比較にならないほど多く、世の中のブームや自身の興味が移り変わるスピードが速いからこそ、それを満たすうえで一つ一つの欲求に対して時間やお金を極力かけずに、手っ取り早くその欲求を解消したいわけだ。昨今のタイパ重視のコンテンツ消費や、フリーミアムを活用し、それなりのサービスで満足しようとする消費行動からもこのような価値観を垣間見ることができる。

8 アイドルやキャラクターなどのご贔屓を愛でたり応援したりすること

(2)「わざわざ自分がそれを消費(所有)する必要があるのか検討する」は、前述した通り、情報の過剰供給により消費をしたいと思う対象が増えたが、支出できる元手に限度があるため、消費欲求一つ一つを満たす必要があるか検討することになる。併せて、欲求を満たしたくともすべての欲求は満たすことができないと理解しているからこそ、自身が実際に支出したコストに対して高いパフォーマンス(効用)を求めており、(3)「消費に失敗したくない」と考えるわけだ。

また、従来は所有によるモノの豊富さやブランドが発信するメッセージによって得られる情緒的価値(精神的な付加価値)が他人に対する優越感や帰属意識を生み、消費はある種のステータスとしての機能が期待されていた。しかし、Z世代においては消費プロセスそのものをイベントとして捉える傾向があり、自身がよく検討したうえで消費をしたものが承認されることで自己肯定感の向上につながることになるのだ。だからこそ(4)「消費結果によって生まれる関係的価値(人との繋がり、評価)が自身の自己肯定感向上に繋がる」わけだ。

最後に(5)「情報過多が消費や嗜好のサイクルを加速させており、コストや時間をかけずに、てっとり早く自身のニーズを満たすことができるサービスや商品に価値を見出す」だが、情報が多いことで興味を抱くコトやモノも以前とは比較にならないほど多く、世の中のブームや自身の興味が移り変わるスピードが速いからこそ、それを満たすうえで一つ一つの欲求に対して時間やお金を極力かけずに、手っ取り早くその欲求を解消したいわけだ。昨今のタイパ重視のコンテンツ消費や、フリーミアムを活用し、それなりのサービスで満足しようとする消費行動からもこのような価値観を垣間見ることができる。

8 アイドルやキャラクターなどのご贔屓を愛でたり応援したりすること

4――さいごに

今回筆者が述べたZ世代の消費の特徴を含め、世の中に存在するZ世代論の多くは、Z世代の表層化した特徴の一部に焦点を当て考察されており、Z世代の全てを包括することができるとは考えていない。また、いわゆる世代論は、その世代に対してある種のレッテルを貼る行為であり、あたかもその世代の人すべてが、同じ価値観、特徴を有しているように語られることに対して筆者自身強い違和感を覚える。しかし、表層化した特徴や消費現象そのものは若者文化を読み解く上で重要な要素であるため、若者の消費文化のあくまでも一側面として掘り下げ、1つのキーワードとして扱う事には大いに意味があると思う。

(2023年04月17日「基礎研レポート」)

03-3512-1776

経歴

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | 「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【Z世代の消費を読み解く5つのキーワード】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

Z世代の消費を読み解く5つのキーワードのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!