- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者のQOL(生活の質) >

- コロナ禍が高齢者の生活に与えた影響と回復に向けた取組(上)

コロナ禍が高齢者の生活に与えた影響と回復に向けた取組(上)

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

コロナ禍で高齢者の外出が1~2割減少し、コロナ前の水準に戻っていない。

まず私から、「コロナ禍で低下した高齢者のお出かけと対面型サービス消費」というタイトルで、発表させて頂きます。私は「高齢者の移動サービス」を主な研究テーマにしておりますが、まず、コロナ前から国内で起きている高齢者の移動課題について、簡単にご説明したいと思います。高齢者の移動課題には、大きく分けて(1)高齢者の「外出困難」の問題と、(2)他に移動手段が無いなどの理由で、高齢になっても運転を続けて交通事故を起こす「高齢ドライバーによる交通事故」の二種類があります。

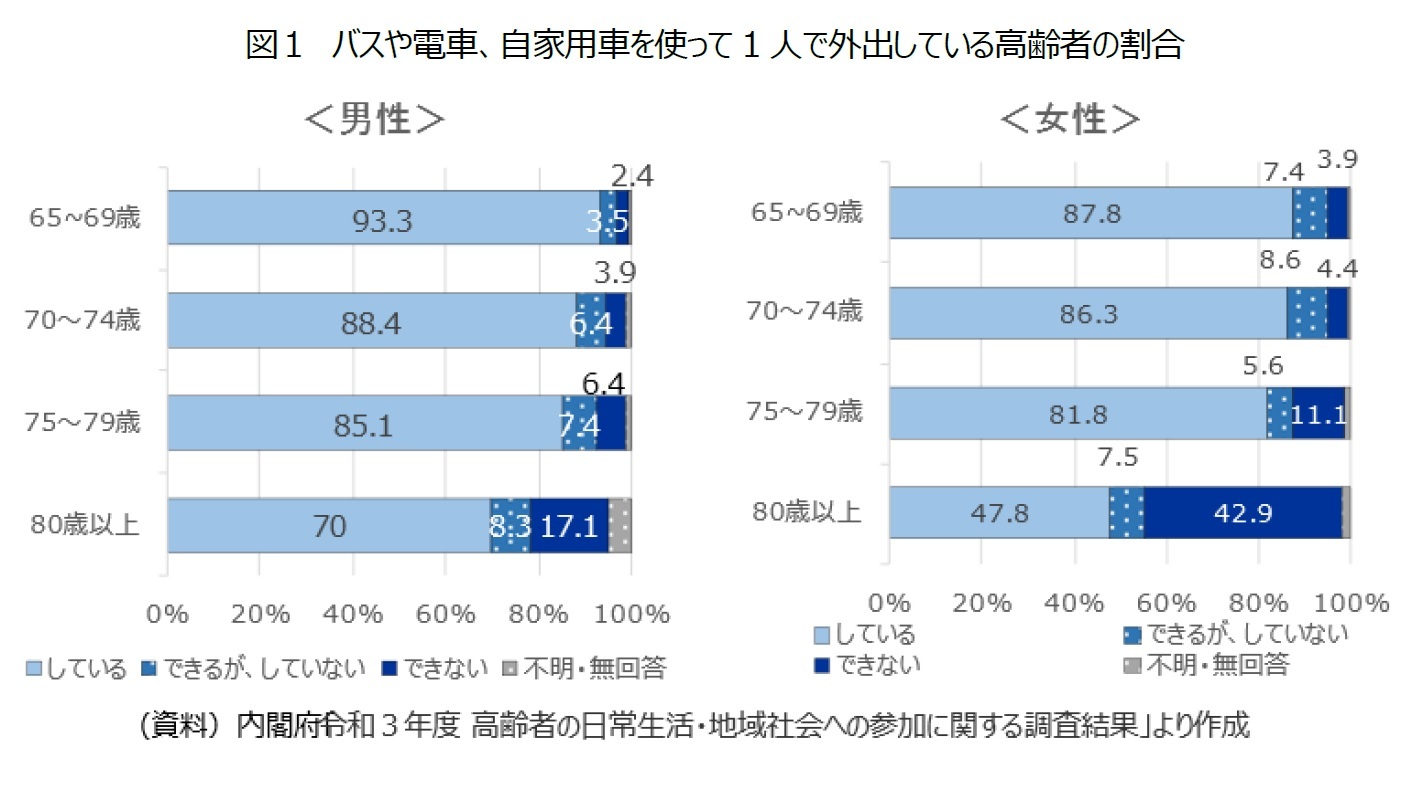

一つ目の外出困難について、そのボリュームを示した内閣府の調査があります(図1)。「バスや電車、自家用車を使って1人で外出していますか」という問いに対して、「できない」という割合は、男性の場合、「65~69歳」のうち2.4%、「70~74歳」では3.9%で、前期高齢者では5%以内です。それが、「75~79歳」になると6.4%、「80歳以上」では17.1%に上昇します。次に女性の場合、「65~69歳」のうち3.9%、「70~74歳」では4.4%で、男性と同じように前期高齢者では5%以内です。それが後期高齢者になって「75~79歳」になると11.1%、「80歳以上」では42.9%まで上昇します。

次に、二つ目の移動課題である、高齢ドライバーによる交通死亡事故のボリュームについてです。警察庁によると、75歳以上のドライバーが第一当事者となる交通死亡事故は、2021年に346件起きています。過去10年の推移を見ると、2012年から毎年400件台で推移していたのが、2020年からガクンと落ちて300件台になりました。これは、コロナ禍で移動が減少した影響だと考えています。全体の交通死亡事故件数も減りましたが、特に高齢ドライバーによる交通死亡事故は大きく減少しました。また、免許人口10万人あたりの死亡事故件数をみると、75歳以上は2021年で5.7件です。過去10年でこの件数は減少しましたが、75歳未満の2021年の10万人当たりの死亡事故件数は2.6件なので、依然大きな開きがあります。高齢になって運転し続けることのリスクを示しています。

次に、改めてこの二つの高齢者の移動課題が生じている要因を、私なりに整理してみました。すると、要因は大きく四つに分けることができます。一つ目は「身体的要因」で、加齢によって心身機能が低下したり、運転能力が低下したりするということ。二つ目が「心理的要因」で、これがコロナ禍で起きた、感染不安による外出抑制です。三つ目が「環境的要因」で、高齢者が利用しやすい移動サービスが不足しているということ。四つ目が「経済的要因」で、地元にタクシーはあるけど、毎回タクシー代を払ってまで外出できない、というような家計の問題です。

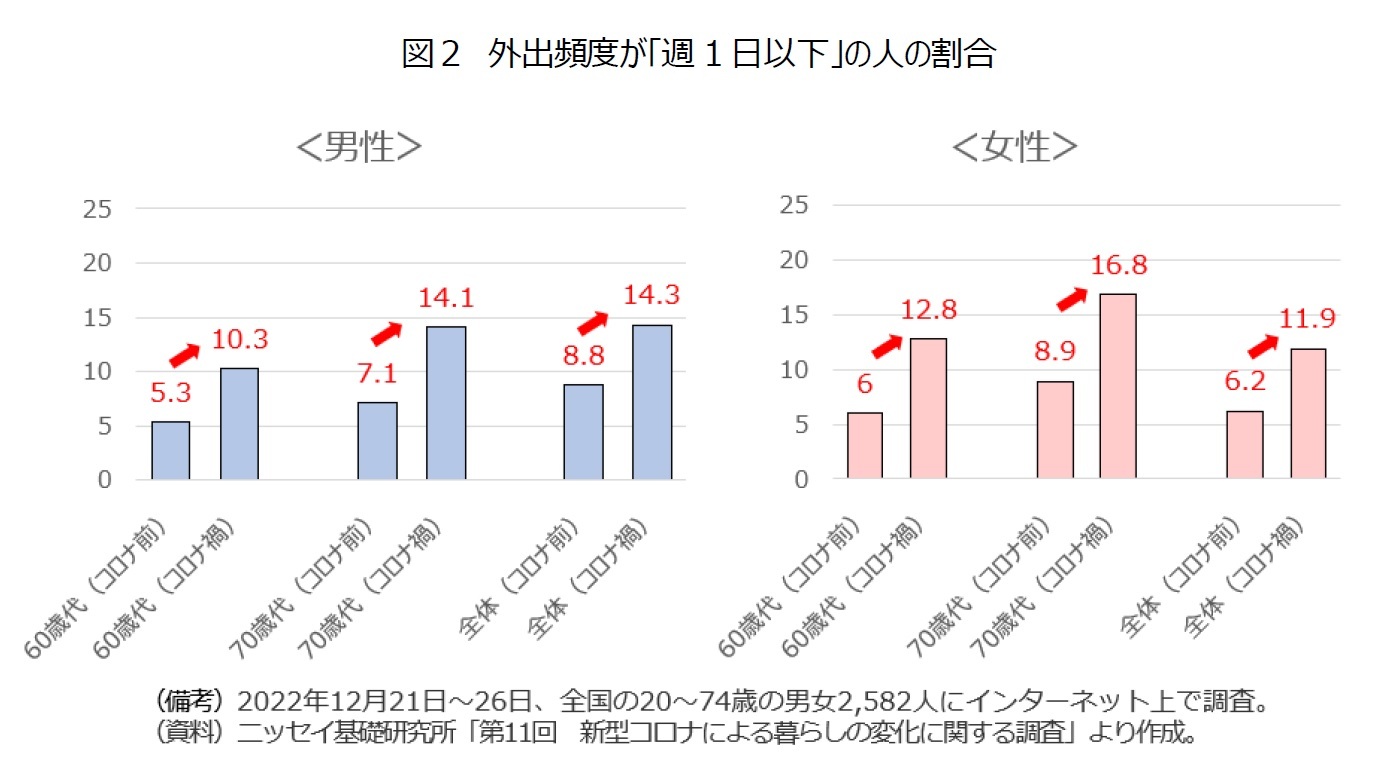

本日は四つの要因のうち、コロナ禍で生じた二つ目の心理的要因について、ニッセイ基礎研究所の調査結果を用いて、少し詳しくご紹介します。コロナ禍で外出頻度が「週1日以下」の閉じこもりに相当する割合が、コロナ禍で増えたというものです(図2)。実は、この設問は1年前から当社の調査項目に設けており、最近は次第に外出頻度が回復してきたのですが、依然コロナ前の水準に戻っていません。

グラフの内容を説明しますと、昨年末に行った第11回調査では、まず男性の60歳代は、週1日以下の割合が10.3%、70歳代は14.1%。女性の60歳代は12.8%、70歳代は16.8%で、いずれもコロナ前より上昇しています。

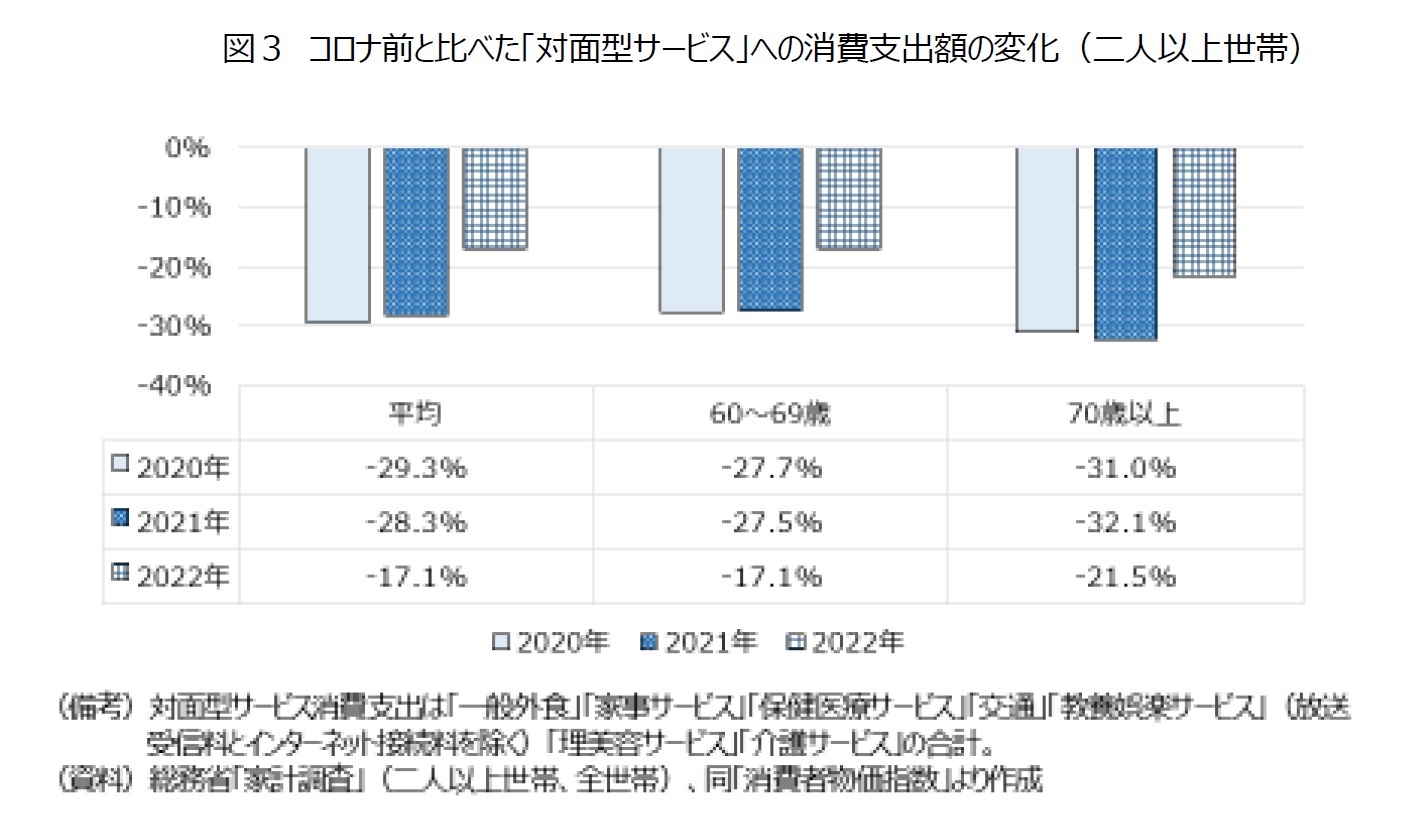

コロナ禍で高齢者の対面型サービスへの消費支出が約2割減少。

具体的に何のサービスが減っているかというと、60歳代では、例えば「一般外食」が▼18.3%、「交通」が▼31.9%、「パック旅行費」が▼64.2%となっております。70歳代では、例えば「一般外食」が▼28.5%、「交通」が▼35.9%、「宿泊料」が▼23.4%――というような状況です。

このように対面型サービス消費の大幅な減少が続いており、消費支出全体を見てもコロナ前に比べて▼が続いております。同様に、2022年の総世帯の消費支出総額を2019年のものと比べると、60歳代が▼2.4%。70歳代で▼2.2%と、まだコロナ前の水準に戻っていません。このように、外出抑制が、個人消費回復についても足を引っ張っている可能性があります。

二つ目は、心理的要因を緩和すること。新型コロナの感染状況はまだ続いていますが、基本的な感染予防対策を続けた上で、あえてお出掛けしたくなるような動機付けをしたり、外出に介護予防効果があることを啓発したりすること。三つ目は、環境的要因を緩和すること。これは、高齢者が利用しやすい移動サービスを供給することです。四つ目は、経済的要因を緩和すること。交通事業者の側が、事業者間連携などによって交通事業のコストを削減し、低運賃を実現したり、外出の付加価値を高めて金銭的な負担感を下げたりする、といったようなことです。この後、加藤さんから発表していただくチョイソコは、これら四つの点をいずれも実践している、好事例だと思っています。

最後に一つだけ、先ほど、四つ目の経済的要因の緩和のところで述べた「付加価値を高める外出」がどういうものかということについて、ヒントになりそうな調査結果があるので、ご紹介します。内閣府の調査で、高齢者が「今後、優先的にお金を使いたい支出項目」を尋ねると、80歳未満では「趣味やレジャー」がダントツトップになっており、「交通」という回答割合を大きく上回っています。一方、80歳以上は「保健・医療関係」がトップです。なので、80歳未満の高齢者に向けては「楽しい」イベント、80歳以上の高齢者に向けては「健康に良い」イベントなどを用意すると、参加してもらいやすいのかなと思っているところです。

コロナ禍3年でフレイルを発症した人は約23%。平時より発症率が上昇。

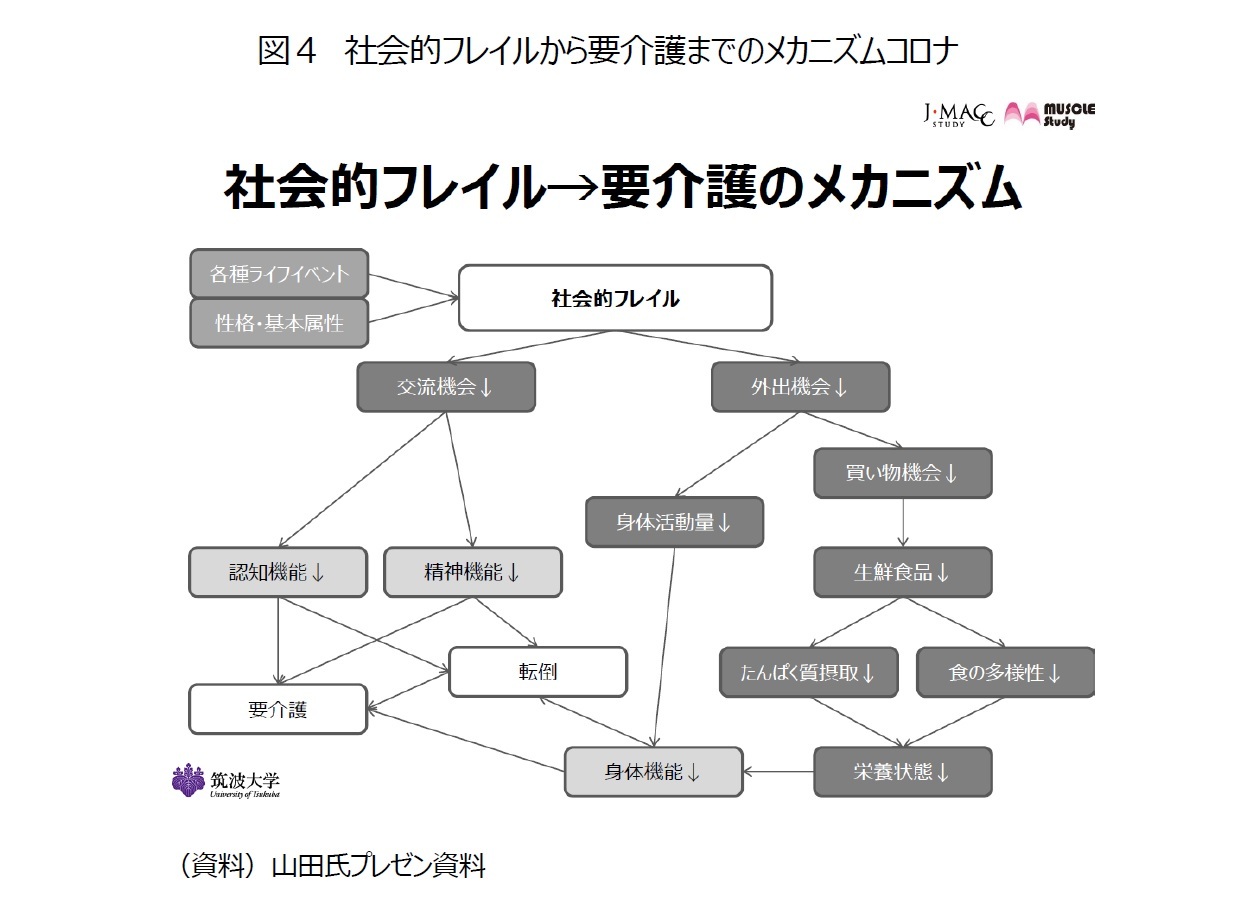

現在、高齢者の介護予防の領域では、「フレイル」という考えが非常に重要視されています。なかでも注目されているのが、「一人暮らし」、「近隣との付き合いがない」、「仕事やボランティアなど、社会参加していない」というような状態を指す「社会的フレイル(social frailty)」という言葉です。これが、各種疾病への罹患や重症化、入院、要介護、さらには死亡など、「有害健康転帰」と言われる、健康上の負のできごとに影響を与えることが注目されています。しかし、そのメカニズムは、まだまだはっきりしたことは分かっていないのです。その中でも、我々が調査を進めていく中でいくつか分かってきたことが、以下のような図式です(図4)。

まず社会的フレイルになると、交流機会や外出機会が減る。外出機会が減ると、買い物へ行く機会が減る。買い物へ行く機会が減ると、どうしても生鮮食品を買う機会が減って、食の多様性が制約を受けたり、タンパク摂取量が減ったりして、結果的に栄養状態が不良になる。そして栄養状態の不良から体の機能の低下を招く、という図式です。その流れと同時に、外出機会減少は、ダイレクトに身体活動量を低下させるので、ここからも身体の機能低下を促進します。また、外出機会の減少によって、交流機会が減少すると、認知機能や精神機能を低下させる。認知、精神、身体機能の低下は、それぞれが転倒を引き起こす危険因子となると同時に、転倒を介して要介護につながる、もしくは、それぞれの機能低下が直接、要介護を引き起こすリスクになりうるのです。

実際、社会参加が十分できるようになったら、社会活動量が増えることに伴って、体を動かす機会が増える。体を動かす時間が増えれば、座位時間、つまり座ってテレビをじっと見ているような時間が減り、交流機会や交流人数が増えます。これらは身体機能の維持向上につながり、食事もしっかり摂れるようになり、幸福感が増し、結果的に介護予防につながります。

重要なのは、この流れに沿った方々は、決して「介護予防に取り組もう」と意識して過ごされたのではなく、日常生活を楽しもうと、レジャーや趣味の時間をたくさん持った結果、自然に介護予防につながったということになります。

現在、フレイル対策と介護予防の領域では「社会参加、運動、栄養」が三本柱と言われています。私たちはその三つを車輪に見立て、オート三輪を構成しているようなイメージだと説明しています。三つの車輪はそれぞれ「社会参加習慣」、「運動習慣」、「良い食習慣」を表しています。また、トラックはご自身の健康を運んでいます。ですから、健康を推進するには、三つの車輪を動かさないといけない。一個でも車輪が外れたりパンクしたりすると、健康を推進するのは難しくなります。また、トラックが進む道が平たんなら比較的楽に進めるが、実際には坂道を上らないといけない。行政関係者や研究者は、傾斜を緩やかにするような仕事をする。ご家族、専門職の方は、定期的に車体のメンテナンスを行うような役割を担ってくださいね、と言っています。

こういう中で、コロナ禍になり、坂道がより急になってしまった。これまで通り走っていても、なかなか前に進まなくなってしまった。なぜなら、コロナ禍で推奨されてきた「三密回避」のような感染予防と、介護予防は、相反することが多いからです。介護予防は、簡単に言えば、みんなでわいわい楽しく活動してくださいね、いう内容です。感染予防はその逆ですから、高齢者のこれまでの活動を続けるのが難しくなったのです。

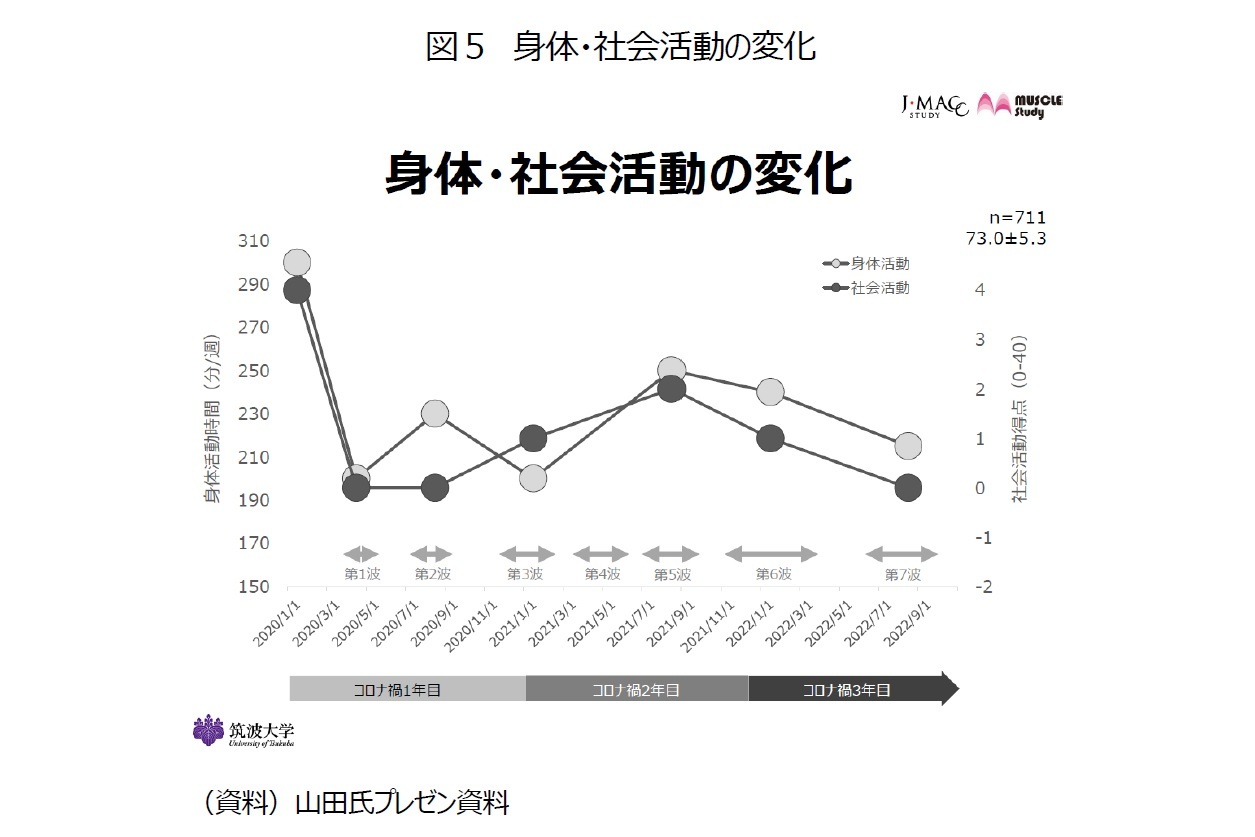

我々は、「第一波」から高齢者への影響をずっと調査し続けていますが、本日は第7波までの状況をお話したいと思います(図5)。この間、高齢者の社会活動、身体活動がどう推移したかをお示しします。グラフのいちばん左がパンデミック前の2020年1月時点です。濃いグレーが社会活動時間、薄いグレーが身体活動時間を表しています。この二つが並走しているところがポイントです。決して交差しない。どちらか一方が下がると、もう一方も下がるという具合です。

最初の1年目は、身体活動時間、社会活動時間とも大きく制約を受けました。しかし2年目になると回復の兆しを見せるのです。この時我々は、「おそらくこのまま上がっていくんじゃないか」と予想していました。しかし残念ながら、3年目に入ると再び両活動とも低下し、結果的に第七波の時点では、一年目と大差ない、抑えられた状況になってしまった。

次に、フレイルの状況がどうかを説明したいと思います。厚生労働省の「基本チェックリスト」を使って、フレイル化の状況を調査をしたところ、コロナ前から3年経過する時点までの間に、得点が非常に上昇した、つまり悪化していることが分かりました。実際、フレイルになった人の割合は、パンデミック前にフレイルではなかった人だけを対象に調査しても、3年経過した時点で、約23%がフレイルになっていた。平時だと、この値が15%ぐらいなので、大幅に増加したということになります。

では、このようなフレイル化の結果は、どのようなことが特に影響したのかについて、要素別に悪化度合いをみると、目立って増えていたのが、体の機能低下と精神機能の低下です。どうもこの二つが、長引くコロナ禍で影響をうけた機能ということになりそうです。

ここまでの話をまとめると、コロナ禍の影響で外出自粛が要請されたり、または外出自粛が解除された後も、高齢者は自ら自粛するケースが多かったため、身体活動や社会活動が大きく損なわれました。この影響は、特に独居で近所づきあいが乏しい方で、より強まることが分かりました。両活動が低下することで、身体機能、精神機能が低下して、転倒したり、直接フレイルを引き起こしたりすることが分かっています。このまま我々も自然と回復するのも期待していますが、この間、何かできることはないかということで取り組んできたことを、最後にお話したい。

(2023年03月28日「ジェロントロジーレポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍が高齢者の生活に与えた影響と回復に向けた取組(上)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍が高齢者の生活に与えた影響と回復に向けた取組(上)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!