- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険計理 >

- 国民負担率 今年度47.5%の見込み-高齢化を背景に大きく伸びて、欧州諸国との差は縮小

国民負担率 今年度47.5%の見込み-高齢化を背景に大きく伸びて、欧州諸国との差は縮小

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

◇ 国民負担率は、国民所得に対する比率とされることが一般的

広辞苑(第七版)(岩波書店)によると、国民負担率は、「国・地方租税負担と社会保障負担(社会保険料負担)の合計額の、国民所得に対する比率」を意味する。他の国語辞書も同様だ。所得として国民所得を用いた数字が、国民負担率とされることが一般的と言えそうだ。

◇ 2021年度実績は過去最高を更新

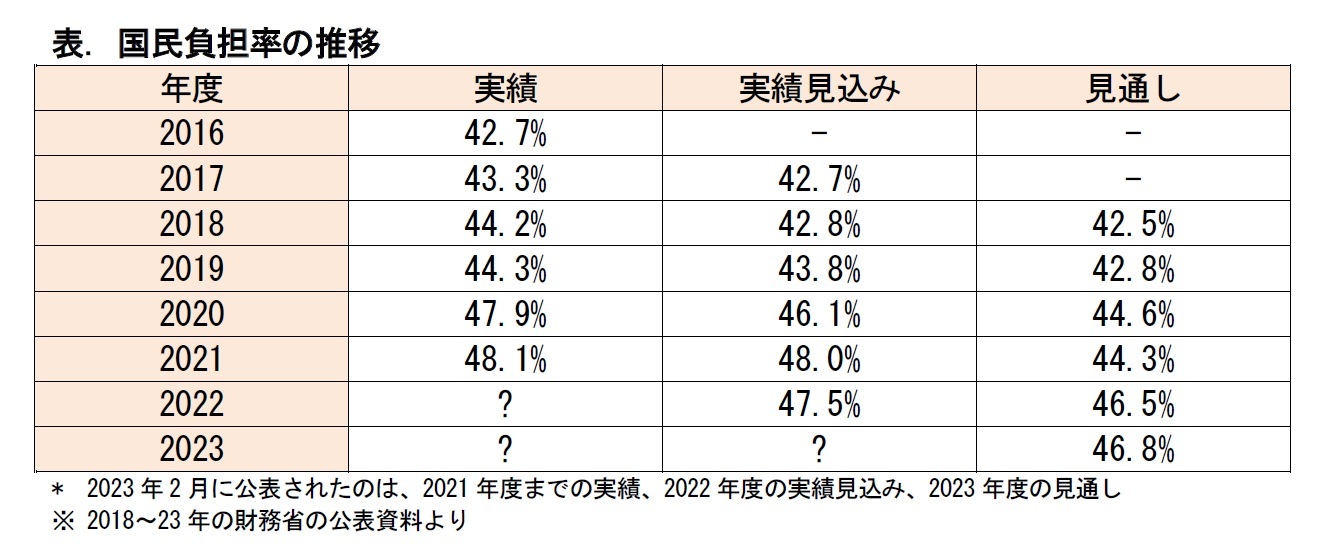

国民負担率の実績の変化を、10年間の単位で見てみよう。2011年度から2021年度にかけて10年間の上昇は、9.2ポイントとなっている。その前の10年間(2001年度から2011年度にかけて)の上昇が2.4ポイントだったことと比べると、上昇幅は拡大していることになる。近年、上昇の勢いは増していると言える。

国民負担率の2022年度の実績見込みは、47.5%とされた。高齢化に伴い、社会保険料の負担が増えたが、一方で、企業の業績が回復したことなどにより、前年度から0.6ポイントの低下が見込まれている。2023年度の見通しは、さらに低下して、46.8%とされている。

近年の国民負担率の上昇には、2014年4月と2019年10月の2度の消費税率引き上げや、高齢化に伴う医療や介護などの社会保障負担の増大という背景がある。2022~24年にかけて、1947~49年生まれの、いわゆる団塊の世代が75歳以上となる。高齢者の医療や介護のニーズは、さらに高まるものとみられる。国民負担率の上昇圧力は、増大していくと言えそうだ。

◇ 潜在的国民負担率はコロナ禍への対応により急上昇

この潜在的国民負担率は、2020年度に62.9%となり、対前年度13.3ポイントの大幅上昇となった。これには、コロナ禍への対応で財政赤字が大きく膨らんだことが反映されていた。この率は、2021年度には、57.4%に低下している。2022年度の実績見込みは、61.1%。2023年度の見通しは、53.9%と、ピークの2020年度に比べて低下するとみられている。

◇ 日本は欧州諸国と比べると低水準だが…

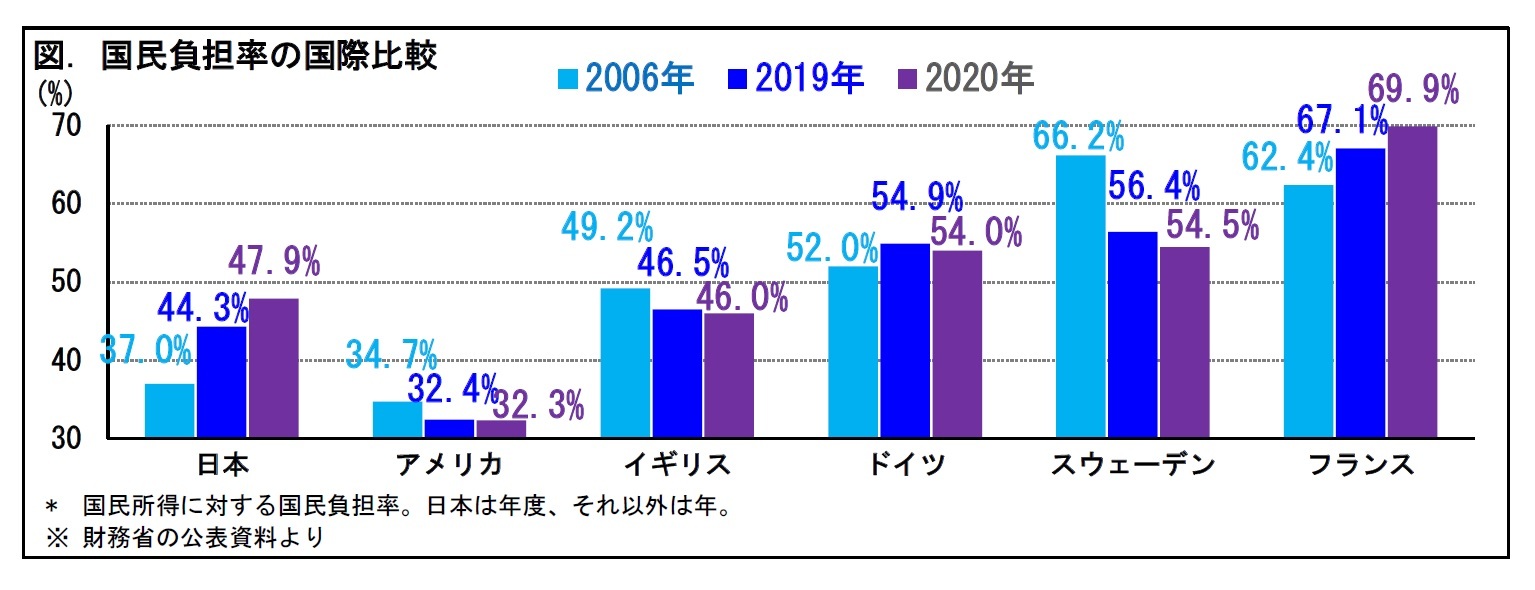

比較可能な直近のデータとして、2020年(日本は2020年度)の数字をみてみる。日本47.9%(対前年度 プラス3.6ポイント)、アメリカ32.3%(対前年 マイナス0.1ポイント)、イギリス46.0%(同 マイナス0.5ポイント)、ドイツ54.0%(同 マイナス0.9ポイント)、スウェーデン54.5%(同 マイナス1.9ポイント)、フランス69.9%(同 プラス2.8ポイント)となっている。この6ヵ国では、日本とフランスがプラスという動きだ。プラスの幅は、日本が一番大きい。

日本は、社会保障負担が伝統的に低水準のアメリカよりは高いが、高福祉の欧州諸国よりも低く推移してきた。

しかし、近年、日本の国民負担率の伸びは大きい。リーマン・ショック前の2006年からの増減をみると、日本は他の国よりも大きく上昇しており、欧州諸国との差は縮小している。2021年度の実績が48.1%に上昇したことを踏まえると、2021年の比較では、欧州諸国にさらに迫る水準となっている可能性がある。

世界で最も高齢化が進む日本では、徐々に、租税や社会保障の負担が増しているといえる。

◇ 海外ではGDP比の指標が一般的

日本では従来、租税と社会保障の負担を国民所得で割り算した数字を国民負担率としている。これに対して、海外ではGDP比でみた租税や社会保障負担の指標(以下「GDP比の指標」という)を用いることが一般的だ。財務省は、OECD(経済協力開発機構)加盟国のデータから、国民所得とGDPをベースにした2つの数字をそれぞれ計算し、各国の“国民負担率”として国際比較を公表している。

国民所得とGDPには、大きく3つの違いがある。国民所得はGDPをもとに算出するが、 (1) 海外での日本人の所得を加える一方で、国内の日本人以外の所得を除く、 (2) 設備などの減価償却(固定資本減耗)を除く、 (3) 価格に上乗せされた消費税などの間接税を除く一方で、値引きに使われたとみられる補助金を加える――といった調整をしている。

このうち、(3)の間接税の税率は、特に影響が大きい。たとえGDPが同じでも、間接税の税率が高いと、国民所得は小さくなる。そのため、GDP比の指標に比べて、国民所得をベースとする国民負担率は高くなる。つまり、間接税率の高い欧州諸国は、国民負担率が高めに算出されやすくなるわけだ。

◇ 国民負担率をGDP比でみると、欧州諸国との差は縮まる

先ほどと同様に2020年(日本は2020年度) の数字で、日本33.5%、アメリカ26.1%、イギリス34.7%、ドイツ40.7%、スウェーデン36.7%、フランス47.7%となる。各国とも国民所得ベースの国民負担率より数字が下がるが、日本の低下幅はスウェーデンやフランスよりも少ない。

2020年度以降、コロナ禍への対応で、多くの国が巨額の財政支出を行ってきた。これが、今後のGDPの成長にどうつながるのか。また、将来の租税や社会保障の負担にどのように表れるのか。

GDP比の指標は、世界で一般的に用いられているものの、間接税の影響があらわれにくい。国民所得ベースの国民負担率は、間接税の影響は出やすいが、日本独特の指標となっている。国際比較の際には、これら2つの指標を併用して、多面的に見ていく必要がありそうだ。

◇ 実績見込みや見通しの数字は、低めに出る傾向がある

実績見込みは、年度途中で、今年度末までの実績を見込むもの。見通しは、来年度の見通しを示すものだ。これらは、経済動向の前提に基づく、国民所得や税収などの推移を反映した“推計値”だ。前提の置き方によって、推計値は変わってしまう。

これまでに公表された国民負担率の実績をみると、前年に示された実績見込みや、前々年に示された見通しよりも高くなる傾向がある。たとえば、2021年度の実績(48.1%)は、昨年示された実績見込み(48.0%)や、一昨年に示された見通し(44.3%)よりも高い。2020年度についても、実績(47.9%)は、実績見込み(46.1%)や、見通し(44.6%)よりも高くなっている。

日本と欧州諸国の国民負担率の差は、今後、さらに縮まるかもしれない。高齢化の動きも含め、国民負担率の動向について、引き続き、注意していく必要があるだろう。

(参考)

「令和5年度の国民負担率を公表します」(財務省ホームページ, 令和5年2月21日)

https://www.mof.go.jp/policy/budget/topics/futanritsu/20230221.html

本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。

また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年03月02日「研究員の眼」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【国民負担率 今年度47.5%の見込み-高齢化を背景に大きく伸びて、欧州諸国との差は縮小】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

国民負担率 今年度47.5%の見込み-高齢化を背景に大きく伸びて、欧州諸国との差は縮小のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!