- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 不動産市場・不動産市況 >

- 通勤距離の長いオフィスワーカーほどテレワークが定着-携帯位置情報を活用したオフィス出社人数の分析

通勤距離の長いオフィスワーカーほどテレワークが定着-携帯位置情報を活用したオフィス出社人数の分析

佐久間 誠

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――携帯位置情報データによる通勤距離別のオフィス出社人数の計測

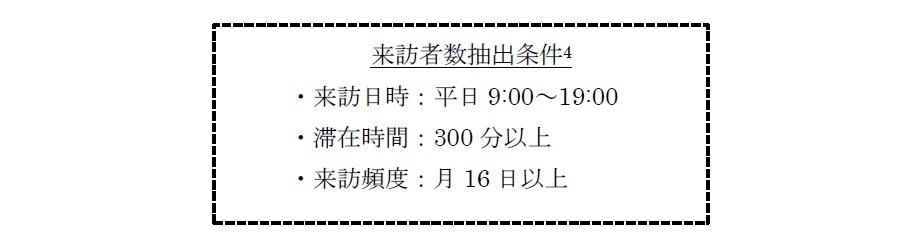

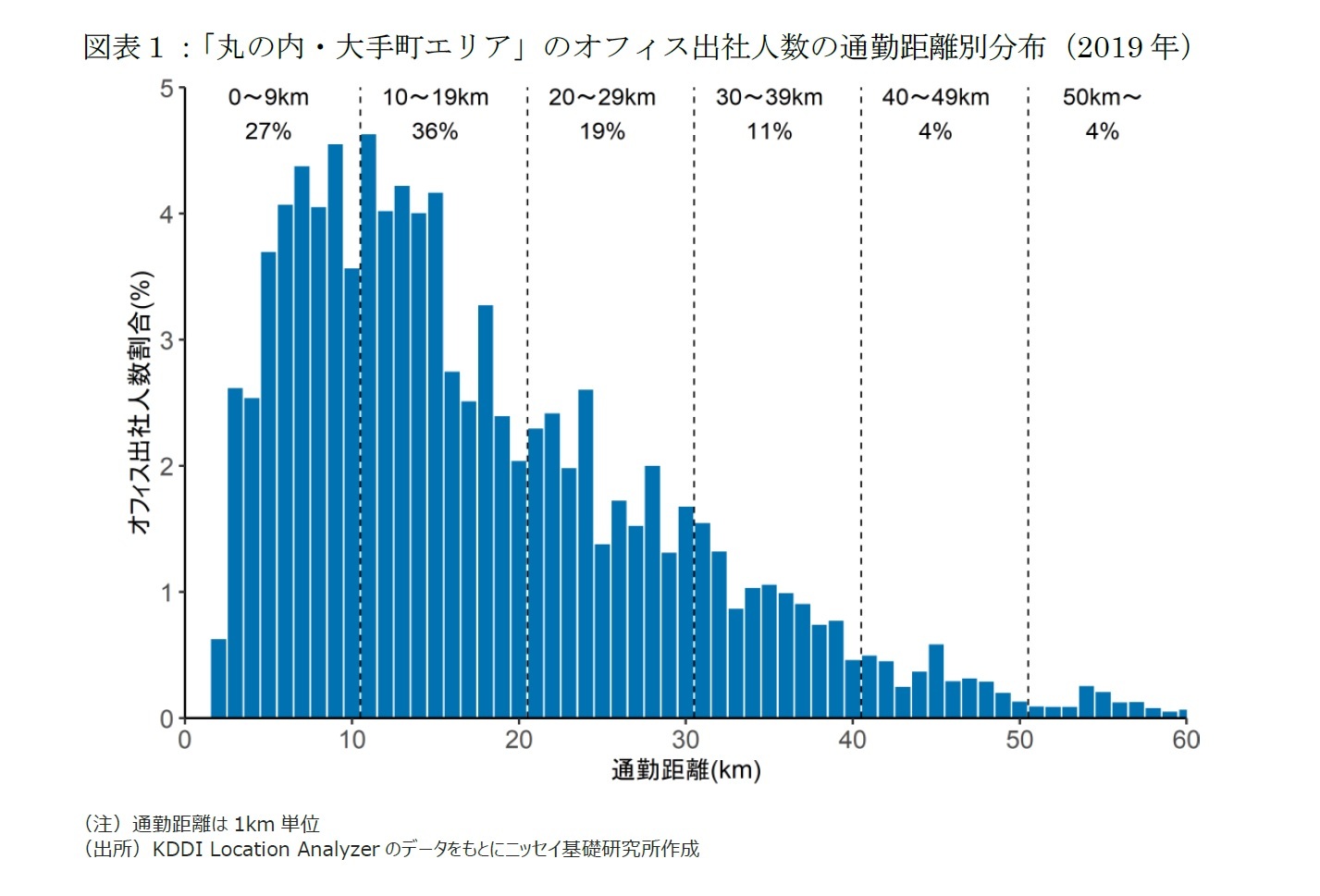

以下では、「丸の内・大手町エリア」において、次の条件を満たす来訪者数をオフィス出社人数とみなし3、来訪者数を町丁目単位の居住地別に集計することで、通勤距離別のオフィス出社人数を算出した。

1 「丸の内・大手町エリア」は、三幸エステート「オフィスレントデータ2023」に倣い、「東京都千代田区丸の内・有楽町・大手町・内幸町・日比谷公園・霞が関」を対象とした。

2 KLA は、au スマートフォンユーザーから同意を得た上で取得し、個人が特定できない形式で加工した GPS 位置情報と性年代等の属性データを活用し、任意のエリアや施設について通行・滞在人口を推計し、データを提供している。同データを活用した他のレポートは以下を参照されたい。

佐久間誠(2022)「携帯位置情報データによる街のミクストユース(Mixed-use)の評価 (1)」(不動産投資レポート、ニッセイ基礎研究所、2022年11月28日)

佐久間誠(2022)「携帯位置情報データによる街のミクストユース(Mixed-use)の評価 (2)-コロナ禍におけるJR山手線29駅の滞在人口変化」(不動産投資レポート、ニッセイ基礎研究所、2022年12月27日)

3 オフィス以外で勤務している従業員(店舗やホテルなど)も一部含まれてしまう点には留意が必要である。ただし、丸の内・大手町エリアは、特にオフィス集積が進んでいるため、その影響は小幅にとどまるものと考える。

4 同条件で抽出した結果、2019年における「丸の内・大手町エリア」のオフィス出社人数は9.1万人と推計。

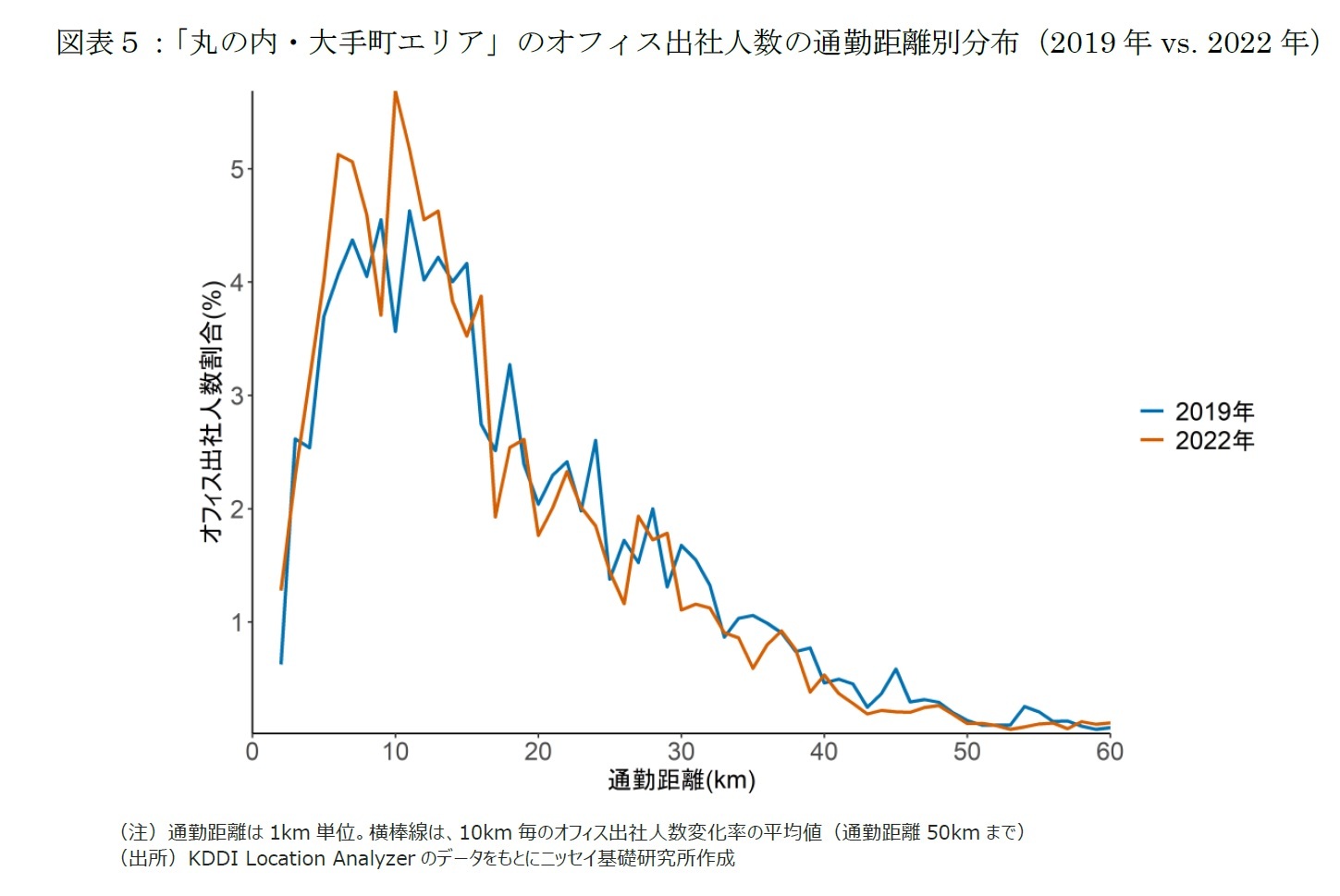

2――コロナ禍前における「丸の内・大手町エリア」のオフィス出社人数の通勤距離別分布

5 「丸の内・大手町エリア」から、西に約20kmには「三鷹」や「綱島」など、東に約20kmには「船橋」や「東松戸」などが位置する。また、同エリアから西に約40kmには「八王子」や「金沢文庫」など、東に約40kmには「臼井」や「守谷」などが位置する。

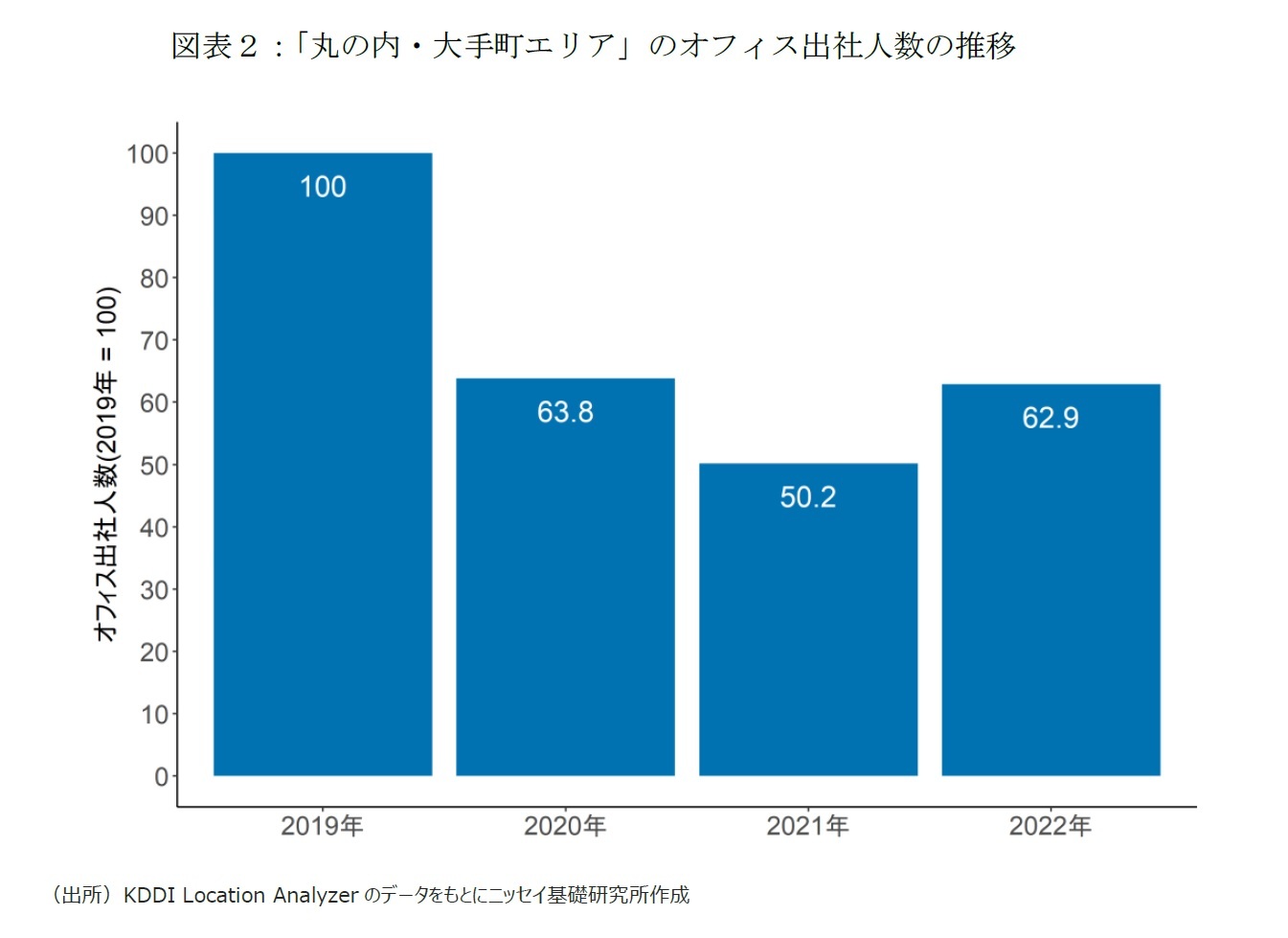

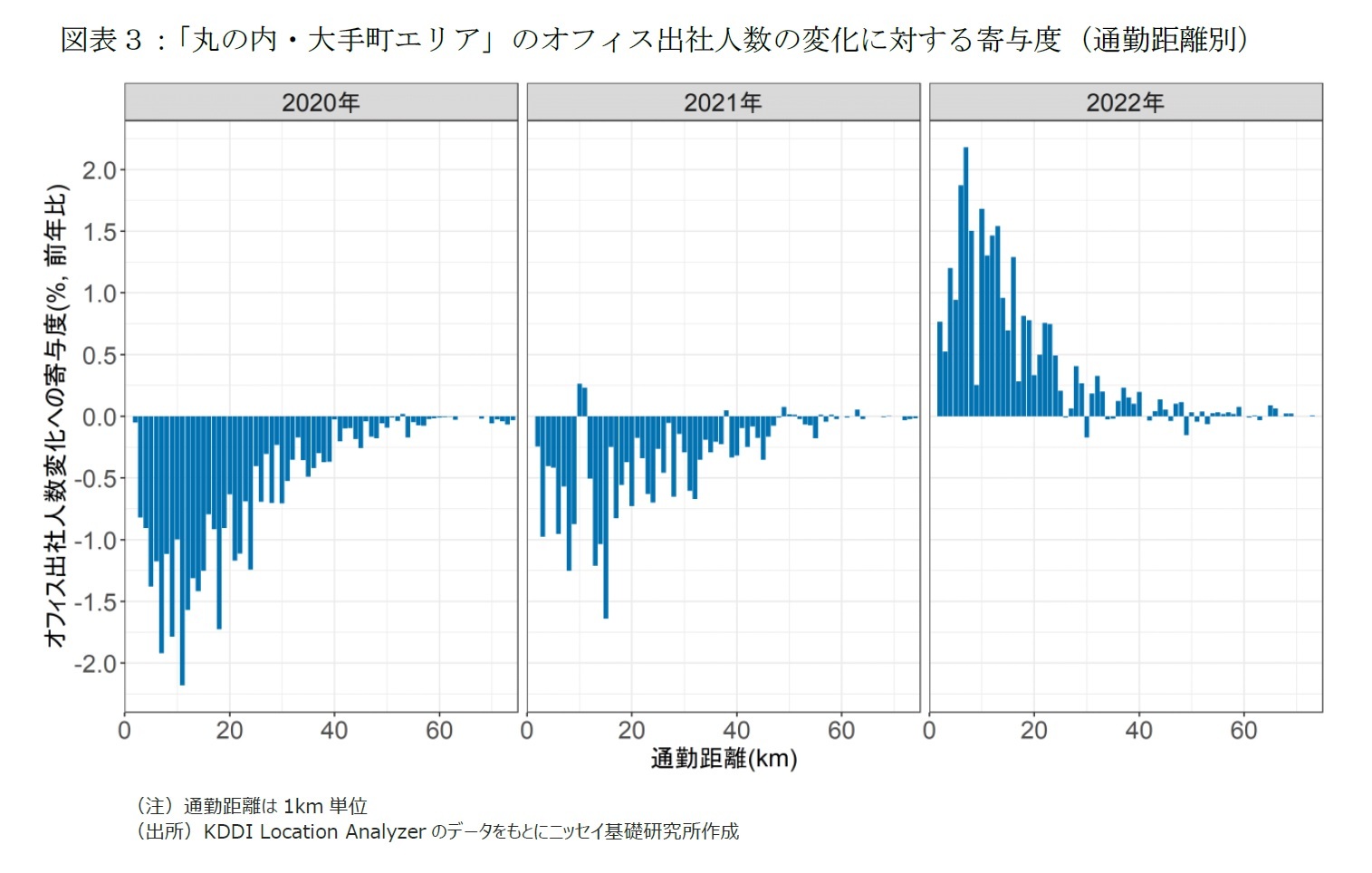

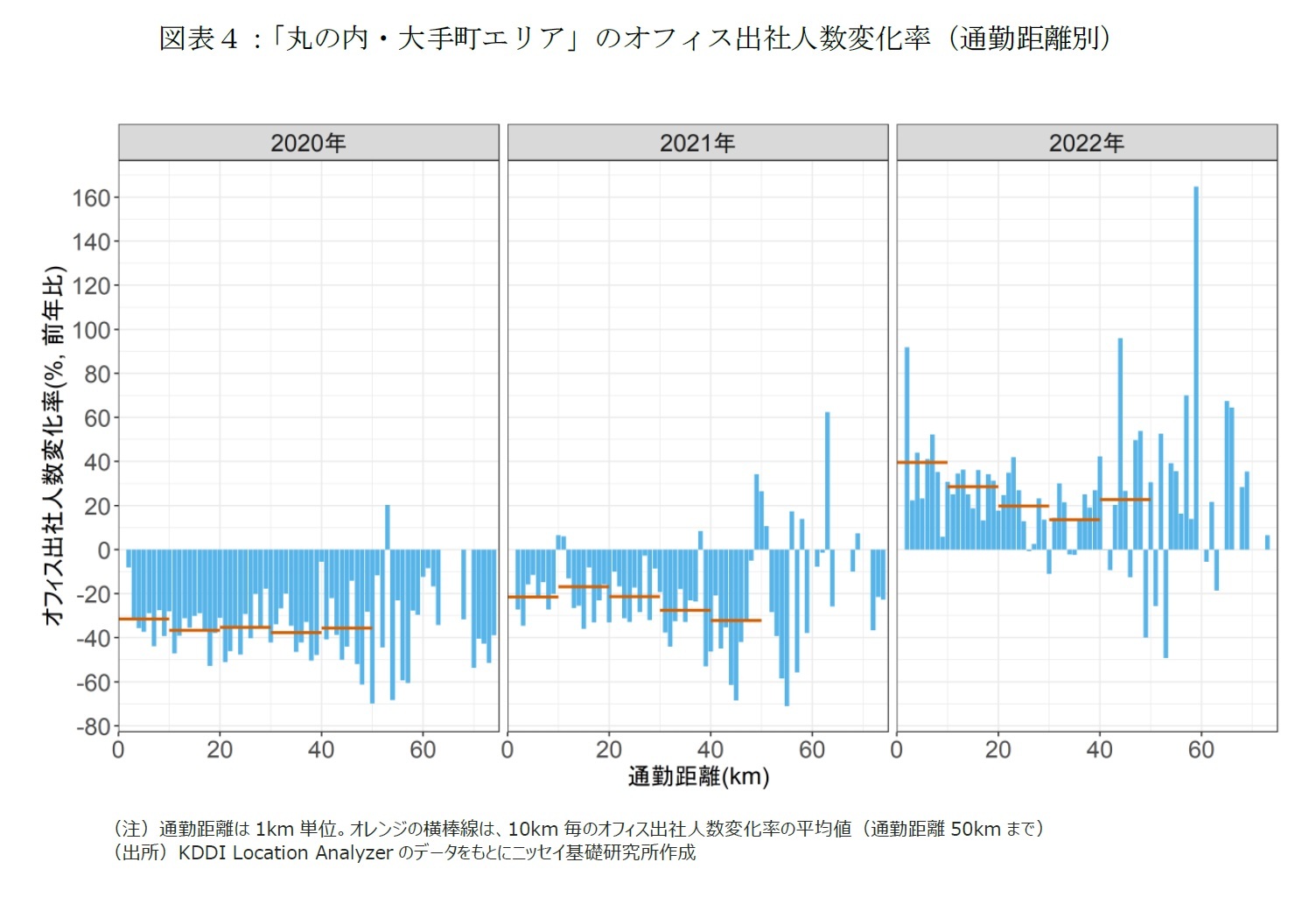

3――コロナ禍におけるオフィス出社人数の動向

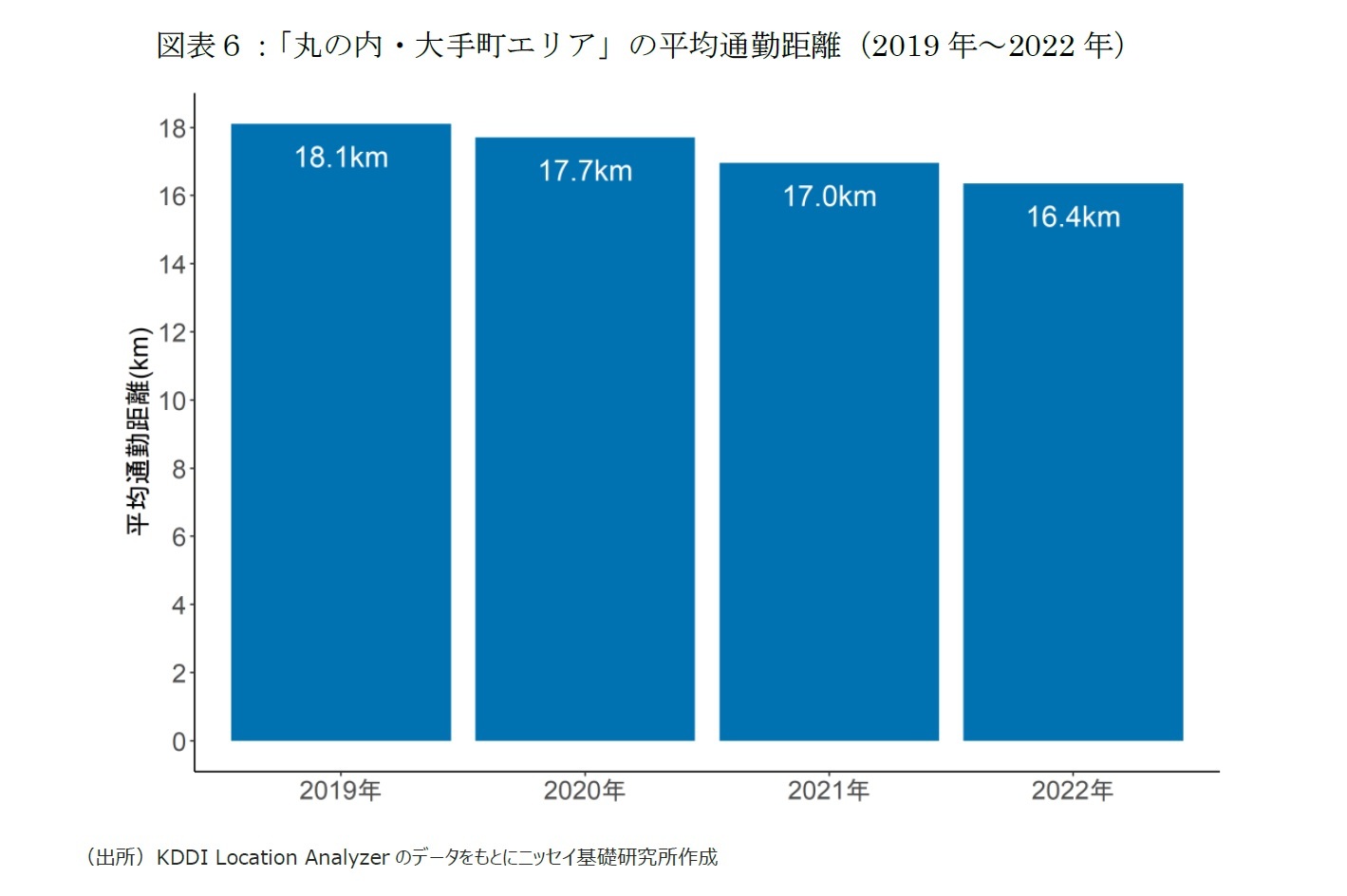

4――コロナ禍における平均通勤距離の推移

(ご注意)本稿記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本稿は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものでもありません。

(2023年01月31日「不動産投資レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

佐久間 誠

佐久間 誠のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/29 | 成約事例で見る東京都心部のオフィス市場動向(2025年上期)-「オフィス拡張移転DI」の動向 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/06/23 | インフレ時代にオフィス市場で普及が進むと期待されるCPI連動条項 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/05/13 | Japan Real Estate Market Quarterly Review-First Quarter 2025 | 佐久間 誠 | 不動産投資レポート |

| 2025/03/07 | ホテル市況は一段と明るさを増す。東京オフィス市場は回復基調強まる-不動産クォータリー・レビュー2024年第4四半期 | 佐久間 誠 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【通勤距離の長いオフィスワーカーほどテレワークが定着-携帯位置情報を活用したオフィス出社人数の分析】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

通勤距離の長いオフィスワーカーほどテレワークが定着-携帯位置情報を活用したオフィス出社人数の分析のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!