- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 中国経済の現状と2023年の注目点-2023年の成長率目標、ゼロコロナ後の消費回復力、不動産関連の成長回復力、IT企業の発展牽引力に注目

中国経済の現状と2023年の注目点-2023年の成長率目標、ゼロコロナ後の消費回復力、不動産関連の成長回復力、IT企業の発展牽引力に注目

三尾 幸吉郎

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1. ここ数年の中国経済

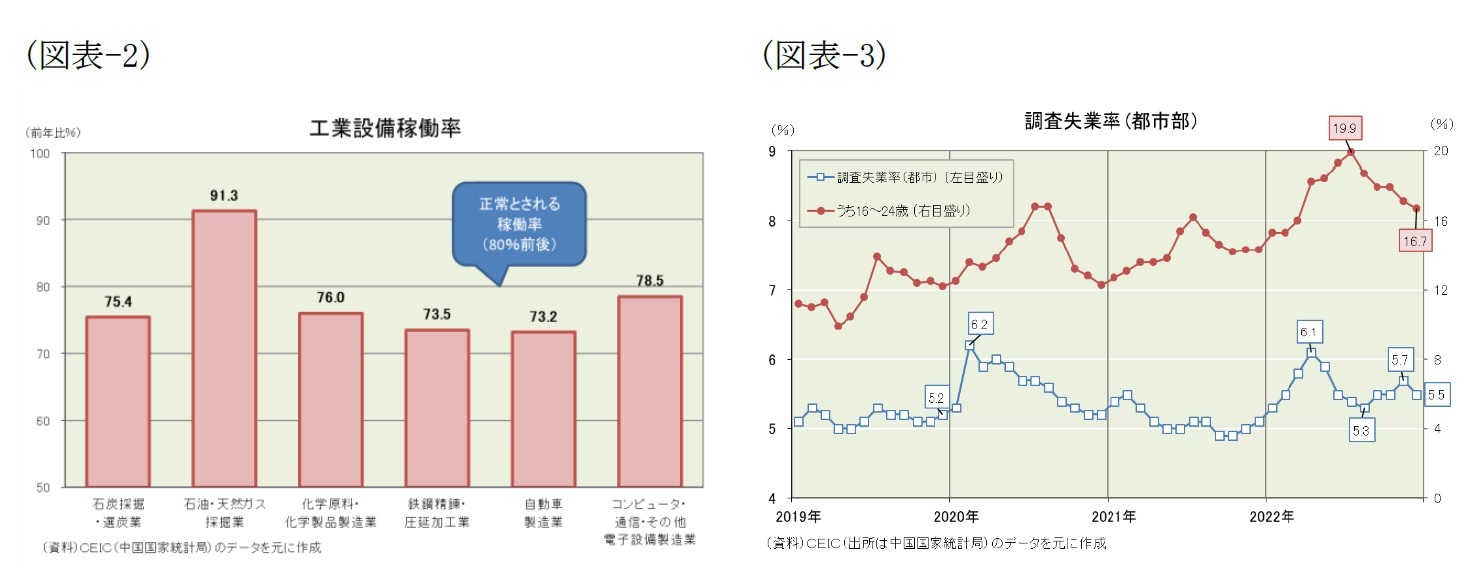

ここ10年ほどの中国経済を振り返ると(図表-1)、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が襲来する前から減速傾向にあり、2019年の成長率は6%まで低下していた。習近平国家主席が2014年末に、これからは高度成長期を終えて中高速成長期に入るとして「新常態」を宣言し、「量より質」を重視して過度に高い成長を目指さなくなったからだ。その後はCOVID-19に翻弄される3年間となった。2020年には第1波が襲来して経済は失速した。中国政府が景気対策で支えたにもかかわらず前年比2.2%増にとどまった。2021年は第1波が一旦沈静化していたため経済はV字回復し、財政政策では持続可能性を高め、金融政策を引き締め気味に調整したにもかかわらず、同8.4%増の高成長となった。そして2022年はCOVID-19の第2波が襲来したため経済は再び失速した。中国政府が景気対策で支えたためプラス成長を確保したものの、前述のとおり政府目標「5.5%前後」を下回る結果となった。コロナ後の3年間を均して見ると実質成長率は年平均+4.5%で、5%前後と見られる潜在成長率を下回った。そして多くの工業企業の設備稼働率が正常とされるレベルを下回り(図表-2)、失業率もコロナ前のレベル(5.2%)まで回復していない(図表-3)。

ここ10年ほどの中国経済を振り返ると(図表-1)、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が襲来する前から減速傾向にあり、2019年の成長率は6%まで低下していた。習近平国家主席が2014年末に、これからは高度成長期を終えて中高速成長期に入るとして「新常態」を宣言し、「量より質」を重視して過度に高い成長を目指さなくなったからだ。その後はCOVID-19に翻弄される3年間となった。2020年には第1波が襲来して経済は失速した。中国政府が景気対策で支えたにもかかわらず前年比2.2%増にとどまった。2021年は第1波が一旦沈静化していたため経済はV字回復し、財政政策では持続可能性を高め、金融政策を引き締め気味に調整したにもかかわらず、同8.4%増の高成長となった。そして2022年はCOVID-19の第2波が襲来したため経済は再び失速した。中国政府が景気対策で支えたためプラス成長を確保したものの、前述のとおり政府目標「5.5%前後」を下回る結果となった。コロナ後の3年間を均して見ると実質成長率は年平均+4.5%で、5%前後と見られる潜在成長率を下回った。そして多くの工業企業の設備稼働率が正常とされるレベルを下回り(図表-2)、失業率もコロナ前のレベル(5.2%)まで回復していない(図表-3)。

2. 需要の趨勢

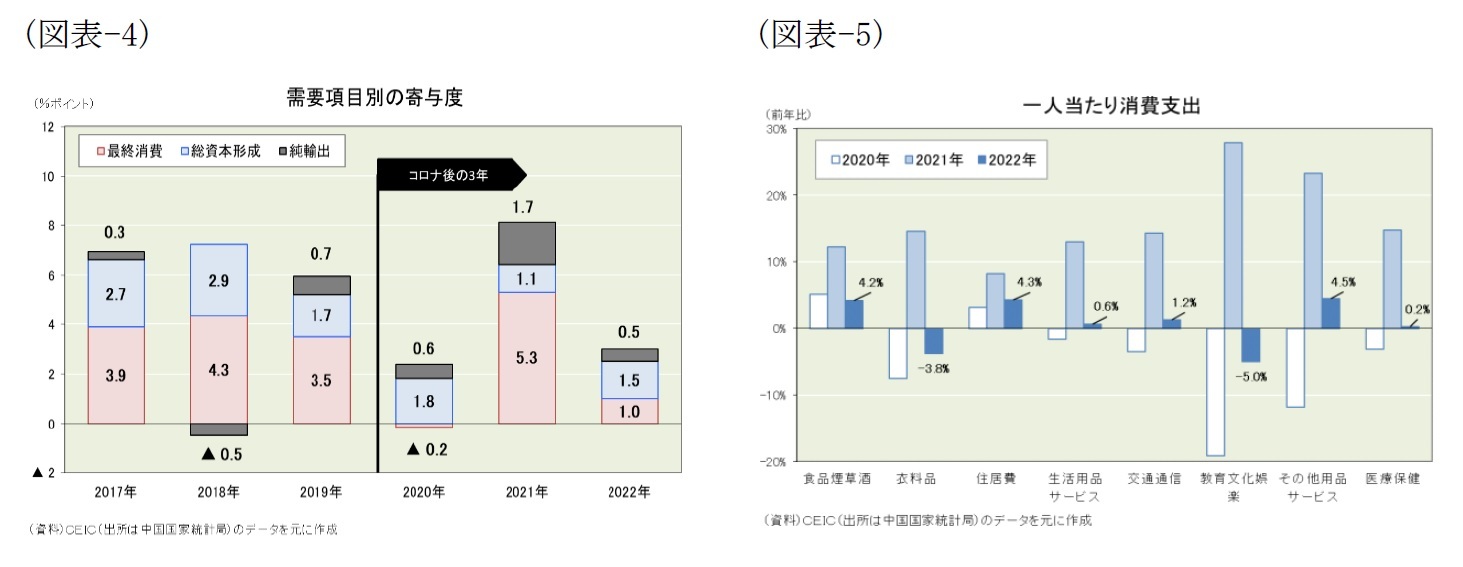

総資本形成(≒投資)に対するCOVID-19の影響は限定的だった。実質成長率への寄与度を見ると(図表-4)、2020年は+1.8ポイント、2021年は+1.1ポイント、2022年は+1.5ポイントと低位ながらも安定していた。固定資産投資の内訳を見ると、製造業は、2020年に前年比2.2%減と落ち込み、2021年には同13.5%増と急回復するなどCOVID-19の影響があった。しかし、第2波が襲来した2022年には輸出の好調を背景に同9.1%増とそれほど落ち込まなかった。不動産開発投資は、2020年は前年比7.0%増、2021年は同4.4%増とプラス成長を維持したものの、2022年には不動産規制強化を背景に前年比10.0%減と大きく落ち込むこととなった。インフラ投資は、2020年は前年比0.9%増、2021年は同0.4%増と停滞したが、2022年には景気対策で同9.4%増と急回復した。そして投資全体では輸出好調や景気対策を背景に安定した推移となった。なお、投資主体別に見ると、コロナ後の3年間は国有・国有持ち株企業が年平均+6.1%と高水準だった一方、民間企業は同+3.0%と低水準だった。ウィズコロナ政策に舵を切ったことや、共産党大会を終えて将来が展望しやすくなったことで、民間企業は新規投資を増やし始めるのか注目される。

一方、純輸出にはCOVID-19が追い風となった。2020年は+0.6ポイント、2021年は+1.7ポイント、2022年は+0.5ポイントと、3年連続のプラス寄与となった(図表-4)。2020年と2021年は他国に先駆けて生産体制を正常化したことが、2022年は内需が低迷し輸入が少なかったことが、それぞれプラスに寄与した。したがって、中国がウィズコロナ政策に舵を切った2023年は、国内需要が持ち直す局面に入り、海外需要はピークアウトしそうなので、反動減となる可能性がある。なお、海外への団体旅行が解禁され旅行収支が悪化しそうなことも純輸出にはマイナス要因である。

3. 産業の動向

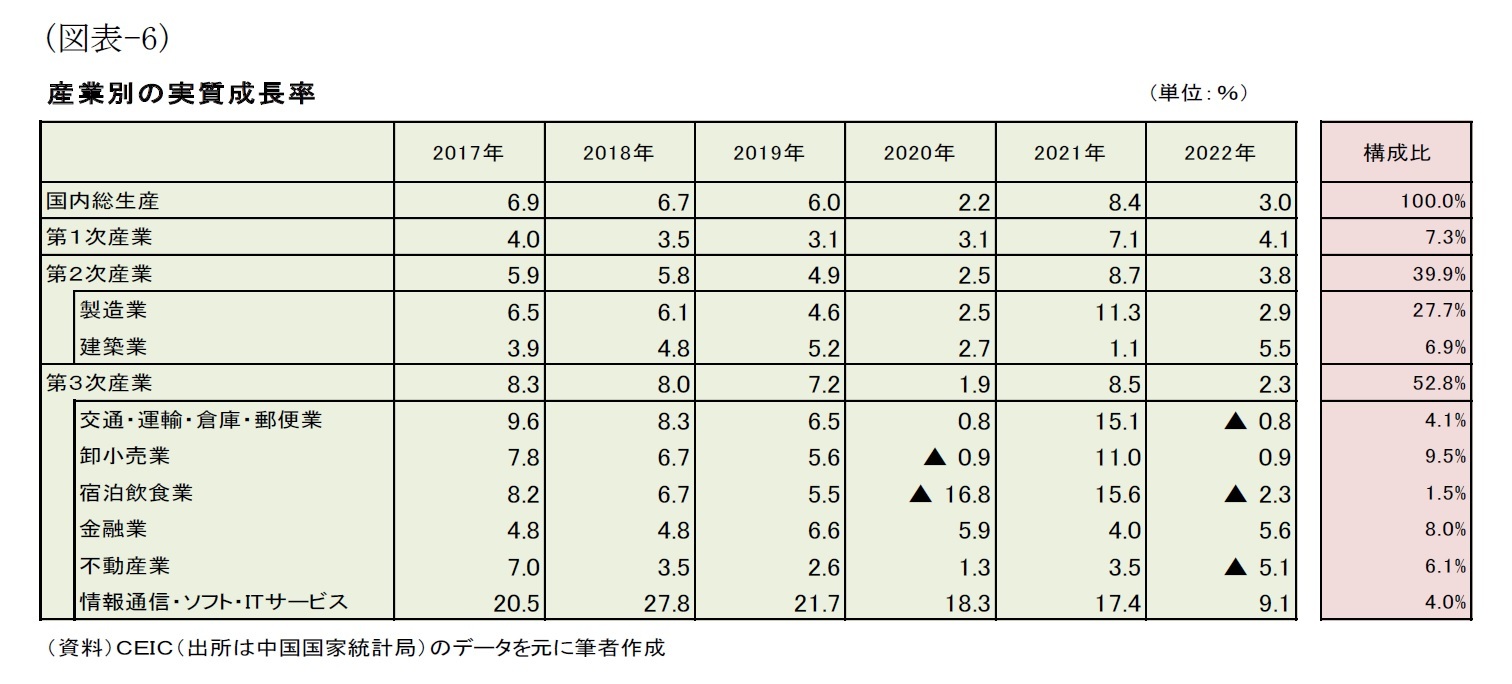

COVID-19の影響が大きかった産業としては、「交通・運輸・倉庫・郵便業」、「卸小売業」、「宿泊飲食業」、「製造業」の4産業が挙げられる。「交通・運輸・倉庫・郵便業」、「卸小売業」、「宿泊飲食業」の3産業はCOVID-19に伴って実施された厳格な行動制限で人流が減少したことを背景に、第1波が襲来した2020年には大きく落ち込み、それが沈静化した2021年は急回復し、第2波が襲来した2022年には再び大きく落ち込むこととなった。「製造業」も工場の操業に支障が生じ、他の3産業と同様に2020年に落ち込み、2021年に急回復し、2022年に再び落ち込んだ。但し、コロナ後3年は前述したように輸出が好調だったことから、他の3産業よりも軽微な影響にとどまった。

COVID-19の影響が小さかった産業としては、「第1次産業」と「金融業」の2産業が挙げられる。「第1次産業」に対するCOVID-19の影響は限定的で、コロナ後の3年は年平均+4.8%と、コロナ前の3年(同+3.5%)を上回る成長率となった。「金融業」に対するCOVID-19の影響も軽微で、コロナ後3年は年平均+5.2%と、コロナ前3年(同+5.4%)と大差ない成長率となった。

COVID-19とは別の要因で成長の勢いが鈍化した産業としては、「不動産業」、「建築業」、「情報通信・ソフトウェア・IT」の3産業が挙げられる。「不動産業」と「建築業」はともにコロナ禍が襲来する前からGDP全体の成長率を下回る不振な産業だった。そして「不動産業」は2020年・2021年ともにGDP全体の成長率を下回り、2022年には不動産規制強化を背景に前年比5.1%減と大きく落ち込んだ。一方、「建築業」は中国政府が景気対策としてインフラ投資を増やしたため、2020年は前年比2.7%増と低位ながらもGDP全体の成長率を上回り、不動産業がマイナス成長に落ち込んだ2022年も同5.5%増とGDP全体の成長率を上回ることとなった。また「情報通信・ソフトウェア・IT」は、中国政府がIT業界の是正に乗り出したため成長の勢いが鈍化した。但し、勢いが鈍化したとは言え、2022年も前年比9.1%増とGDP全体の成長率を大幅に上回っている。

4. 2023年の注目点

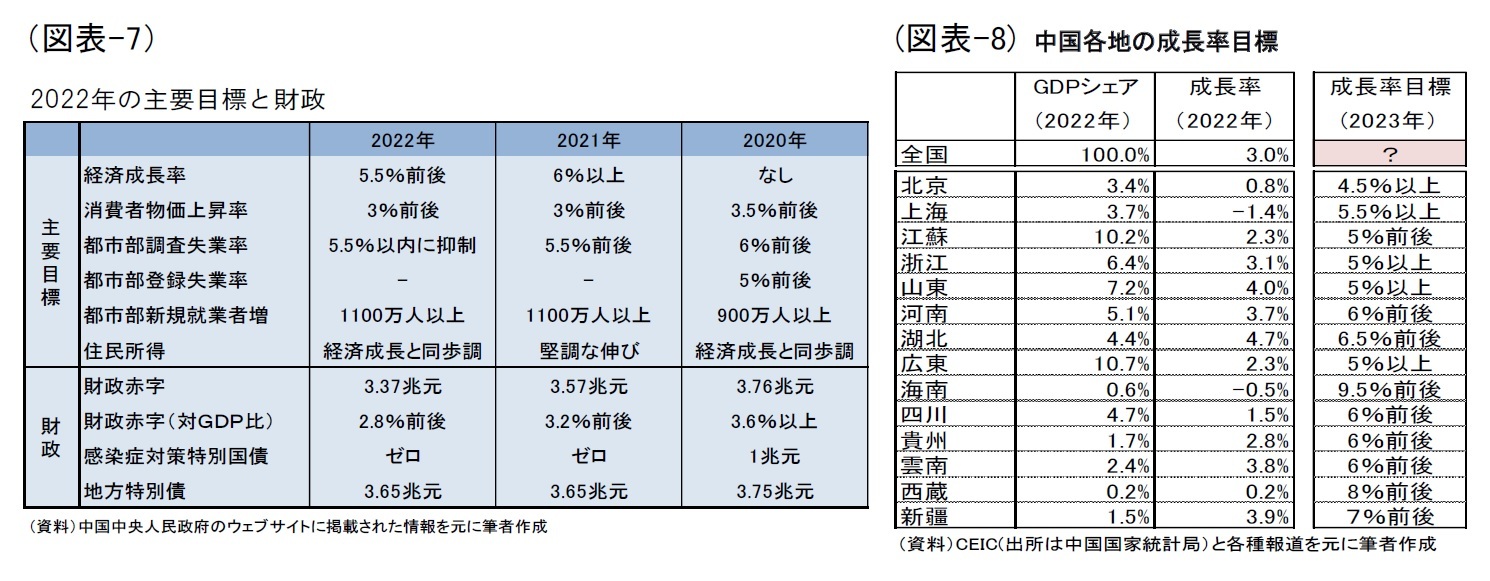

第一に挙げられる注目点は成長率目標をどう設定するのかである。COVID-19など不測の事態に陥らなければ、中国政府は財政金融政策を駆使して実現しようとするからだ。コロナ後の3年を振り返ると(図表-7)、第1波が襲来した2020年は不確実性の高さを踏まえて目標設定を見送ったものの、「プラス成長を維持できる」として財政金融政策を駆使してマイナスを回避する姿勢を示した。2021年はコロナ禍で落ち込んだ反動で高成長が期待できたものの、「6%以上」と低めに設定し、持続可能性を重視した財政金融運営で臨むこととなった。2022年は「5.5%前後」と潜在成長率並みに目標を設定し安定成長を目指す姿勢を示した。しかし、コロナ禍の再発という不測の事態に直面したため途中で断念、その後は財政金融政策を駆使して何とか目標に近づけようとした。

それでは2023年はどういうレベルに設定しそうなのだろうか。これまでに公表された各地の目標を見ると(図表-8)、北京市などの一部を除けば5%を超える目標を表明した地方政府が多い。中国全国の成長率目標は3月5日に開幕する全国人民代表大会(全人代、国会に相当)で表明される。

2|ゼロコロナ後の消費回復力

2|ゼロコロナ後の消費回復力第二に挙げられる注目点はゼロコロナ後の消費回復力である。中国政府は昨年12月、事実上ゼロコロナ政策からウィズコロナ政策に舵を切った。それに伴いコロナ対策も感染防止から重症化防止に重点が移ったため、各地で感染爆発が起きた。当面は春節(1月22日)に伴う「春運」と呼ばれる交通機関の特別態勢(1月7日~2月15日)が組まれる時期で、今年の人流は昨年の2倍近くに増える見込みだ(図表-9)。そして都市から農村へ帰省する人が多いため、医療体制が脆弱な農村で感染爆発が起きる心配があり、予断を許さない。しかし、この難局を乗り切れば、自由を制限されてきた人々が動き出すのは間違いないだろう。特にCOVID-19の影響が大きかったコロナ悪化3業種(交通・運輸・倉庫・郵便業、卸小売業、宿泊飲食業)は2021年に近い急回復になる可能性がある。

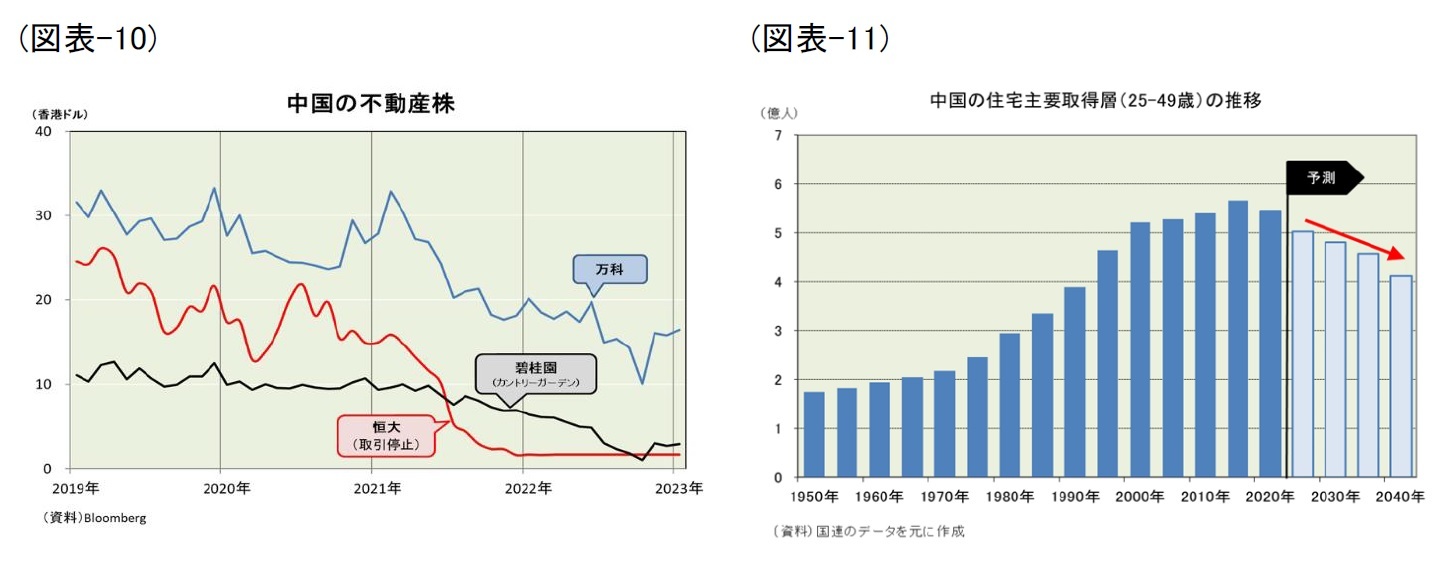

第三に挙げられる注目点は不動産関連の成長回復力である。昨年11月に中国人民銀行・中国銀行保険監督管理委員会は「金融による不動産市場の安定的で健全な発展のサポートを徹底する通知」(16ヵ条措置)を発表した。それを受けて中国の不動産株は小反発した(図表-10)。ただし、不動産株が小反発の域を出ないことが示すように、不動産関連が再び発展を牽引するとの見方は少ない。中国政府は「不動産業の新たな発展モデルへの平穏な移行を後押しする」とは表明したが、「住宅は住むもので、投機対象ではない」というスタンスを崩していない。住宅バブルを再膨張させかねない大幅利下げは期待できないだろう。住宅主要購入層が減り始めていることも、その発展牽引力に期待できない背景である(図表-11)。今後は底打ちするだろうが低成長にとどまると見ている。

4|IT企業の発展牽引力

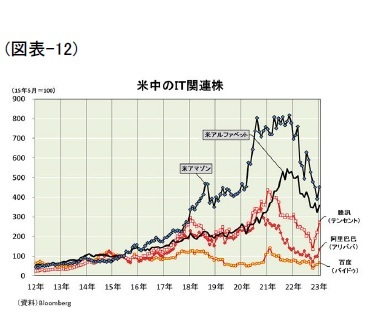

4|IT企業の発展牽引力第四に挙げられる注目点は百度(B)、阿里巴巴(A)、騰訊(T)などIT企業の発展牽引力がどのくらいなのかである。昨年12月に開催された中国経済工作会議では「デジタル経済を大いに発展させ、常態化監督管理レベルを高め、プラットフォーム企業が発展牽引、雇用創出、国際競争の中で力を発揮することを支持する」と表明された。それ以降BAT株は反発に転じた(図表-12)。およそ2年に及んだIT業界を是正する取り組みにメドが立ったからだ。実際、中国銀行保険監督管理委員会の郭樹清主席は「プラットフォーム企業14社の金融業務の特別改善は既にほぼ完了した」としている。しかし、BAT株の反発が小幅にとどまるように、その発展牽引力には不透明感がある。米国でも新たなビジネスモデルが生まれ難くなっており、IT関連株の値動きは冴えない。中国IT企業は米国のビジネスモデルを学び、それを中国の風土に合わせて再構築することで発展してきただけに、もはや毎年2割も成長する時代は終わった可能性がある。当面は1桁台後半の安定成長にとどまると見ている。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年01月27日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月20日

持続可能なESGを求めて-目標と手段とを取り違えないこと -

2025年11月20日

「ラブブ」とは何だったのか-SNS発の流行から考える“リキッド消費” -

2025年11月19日

1ドル155円を突破、ぶり返す円安の行方~マーケット・カルテ12月号 -

2025年11月19日

年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持-年金額改定の意義と2026年度以降の見通し(1) -

2025年11月19日

日本プロ野球の監督とMLBのマネージャー~訳語が仕事を変えたかもしれない~

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国経済の現状と2023年の注目点-2023年の成長率目標、ゼロコロナ後の消費回復力、不動産関連の成長回復力、IT企業の発展牽引力に注目】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国経済の現状と2023年の注目点-2023年の成長率目標、ゼロコロナ後の消費回復力、不動産関連の成長回復力、IT企業の発展牽引力に注目のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!