- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 水道行政、約60年ぶりの機構改革、国土交通省に一元化-新型コロナ問題が飛び火、通常国会で法改正へ

水道行政、約60年ぶりの機構改革、国土交通省に一元化-新型コロナ問題が飛び火、通常国会で法改正へ

保険研究部 上席研究員・ヘルスケアリサーチセンター・ジェロントロジー推進室兼任 三原 岳

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~上下水道行政が国土交通省に一元化~

そんな中、公衆衛生の一翼を担ってきた水道行政について、今年は大きな機構改革が予定されています。新型コロナウイルスへの対応に関して、国のリーダーシップを発揮できなかった反省に立ち、岸田文雄政権は感染症に関する国の司令塔機能を強化する方針を表明。この余波を受ける形で、公衆衛生に関する厚生労働省の機構が大幅に見直され、水道行政を国土交通省に移管させる方針が決まりました(水質に関する業務は環境省に移管)。政府は今年の通常国会で法改正し、2024年度から新体制に移行する見通しです。

これは「上水道=厚生労働省(旧厚生省)」「下水道=国土交通省(旧建設省)」に分かれていた体制の実質的な一元化を意味しており、約60年ぶりの機構改革になります。さらに言うと、水道行政が公衆衛生から社会資本整備の一つに包摂されたと解釈することも可能です。つまり、感染症対策の強化が思わぬ形で上下水道行政に飛び火し、機構改革に繋がったと言えます。

今回は少し地味な話ですが、上下水道行政を巡る歴史を簡単に概観しつつ、今後の論点も考察したいと思います。

2――上下水道の所管を巡る歴史

普段、私達は「省庁の所管」を意識することはありませんが、暮らしが知らないうちに省庁の縦割りで分断されているケースは少なくありません。しかも、「空気や水のように」という言葉に代表される通り、水は日常生活に欠かせないにもかかわらず、その行政の担当部署が顧みられる機会は余りありません。

例えば、シャワーから出て来る水を差して、「これは厚生労働省の所管だ」とか、排水溝に流れて行く水を見て、「ここから先は国土交通省の担当だ」などと感じる人は余程のマニアを除けば、誰もいないと思います。実際、東京都23区内に住んでいる筆者の家には、水道料金・下水道使用料の明細書が東京都から送られて来ますが、合計の金額をチェックするだけで、両者の差を意識することはほとんどありません。

しかし、水道行政の担当は「上水道=厚生労働省(旧厚生省)」「下水道=国土交通省(旧建設省)」という形で60年近く分かれていました。先に触れた東京都の担当も、水道は水道局、下水道は下水道局に分かれています。さらに、今の体制が生まれるまでいくつかの曲折がありました。以下、簡単に水道行政の歴史を振り返ることにします1。

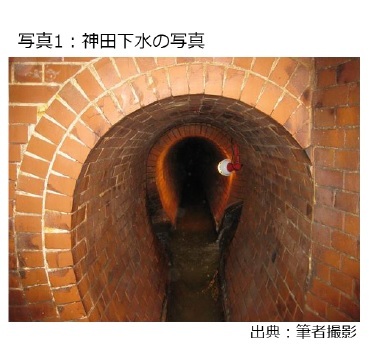

1 本稿の執筆では、松本洋幸(2020)『近代水道の政治史』吉田書店、続日本下水道史編纂委員会編(2016)『続日本下水道史 行財政編』日本下水道協会、建設省五十年史編集委員会編(1998)『建設省五十年史Ⅰ、Ⅱ』建設広報協議会、水道制度百年史編集委員会編(1990)『水道制度百年史』厚生省生活衛生局水道環境部、厚生省五十年史編集委員会編(1988)『厚生省五十年史』厚生問題研究会、日本下水道協会下水道史編さん委員会編(1989)『日本下水道史 総集編』日本下水道協会、同編(1986)『日本下水道史 行財政編』日本下水道協会、日本水道史編纂委員会編(1967)『日本水道史』日本水道協会、大霞会編(1980)『内務省史 第三巻』原書房に加えて、坂本弘道(2022)「水道行政の変遷と今後の在り方」『水道公論』Vol.58 No.12、『下水道協会誌』Vol.36 No.438、同Vol.36 No.439などを参照。なお、筆者はメディアの記者時代、国土交通省を担当した経験があり、その時に得た知識や知見なども加味している。神田下水についても、記者時代に見学した時の写真である。

2|縦割りの淵源は戦前の厚生省分離

2|縦割りの淵源は戦前の厚生省分離明治政府にとって、コレラは大きな脅威となっており、1879年と1886年には15万人を超える命が失われる大流行を経験しています。そこで、明治政府や自治体は公衆衛生の改善を図るため、上下水道の整備を進めました2。

例えば、日本初の本格的な近代下水道網である「神田下水」は1884年に着工されました。写真1の通り、百年経った今でも、JR神田駅周辺の地下で一部が供用されています。

当時、中央政府で上下水道行政を担当していたのは内務省という役所でした。内務省は現在で言うと、総務省、厚生労働省、国土交通省、警察庁などにまたがる分野を所管する「スーパー官庁」だったのですが、社会福祉や社会保険などに関する部署が1938年、厚生省として分離されました。その際、上下水道は内務、厚生両省の共管事務とされ、内務省は施工技術などを担当する一方、厚生省は法令上の事務処理や国庫補助などの事務面を主管し、それぞれ相互に合議することになりました。

さらに、敗戦後の1947年に占領軍の手で内務省が解体されると、道路や河川など社会資本整備の担当は建設院、さらに建設省に移ったのですが、上下水道行政については、建設省が水道と下水道の工事指導・監督を、厚生省が水道と下水道の事務を担当し、相互に合議する体制が取られました。

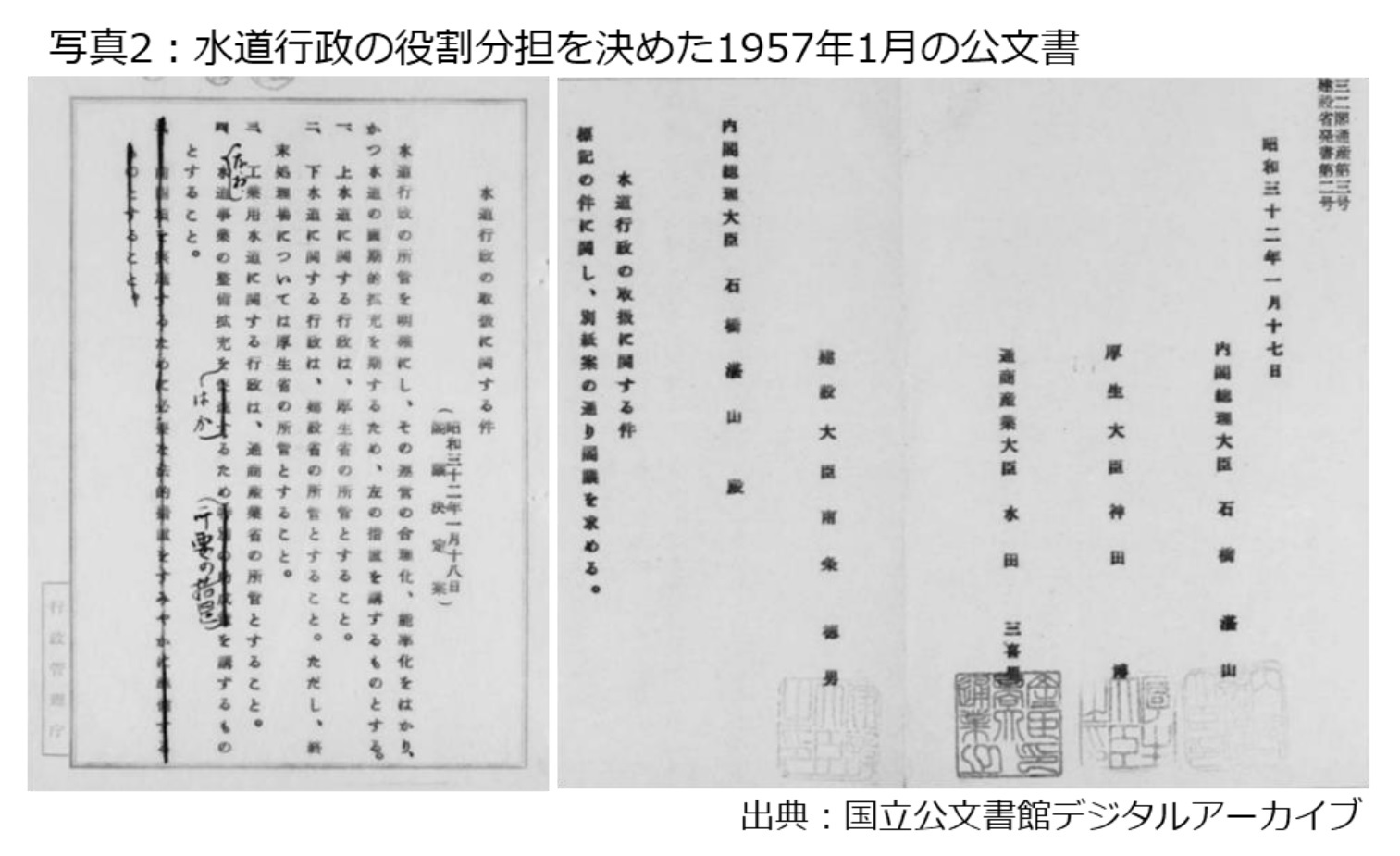

その後、1950年代以降、政府や国会で機構の見直しが模索されたのですが、関係者の意見対立が続き、調整は難航しました。この時期には厚生省、建設省の双方に「水道課」という同じ名前の部署が設置されるという不思議な状況となっており、1957年度予算編成では、建設省が日本水道公団案、厚生省が水道金融公庫案の創設を要求するなど、縄張り争いが激化しました。

2 公衆衛生や感染症対策の歴史については、2020年9月15日拙稿「感染症対策はなぜ見落とされてきたのか」を参照。

この時の決定は建設省の石破二朗事務次官(後に参院議員、自治相など歴任)による主導だったとされ、その意思決定がトップダウンだった様子については、上水道、下水道の双方の資料で「唐突」「突如」などと書かれている様子から読み取れます。

これを受けて、厚生省が上水道、建設省が下水道、通産省が工業用水をそれぞれ担当する整理になり、厚生省は水道法を制定。一方、建設省は下水道法を大幅に改正し、水道行政を巡る縦割り問題は一応の決着を見ました。今回の機構改革の意味合いとしては、この時以来の約60年ぶりの見直しという位置付けになります。

3 国立公文書館デジタルアーカイブから抜粋。請求番号は「平11総02109100」。

ただ、下水道の終末処理場に関しては、厚生省が引き続き担当することになり、下水道行政は一種の股裂き状態になりました。厚生省は当時、都市部の水質管理や生活環境の改善に向けて、「屎尿の管理・処分が最大の問題」と考えており、終末処理場の所管にこだわったことで、縦割り行政の問題は残されました。その結果、関係者の間では不満が残り、当時の国会では市町村サイドから不満が出ているとして、「一省でまとめて所管されたならば、これは非常に国民は便利」「セクト主義」「官僚の独善」といった批判の声が残されています4。

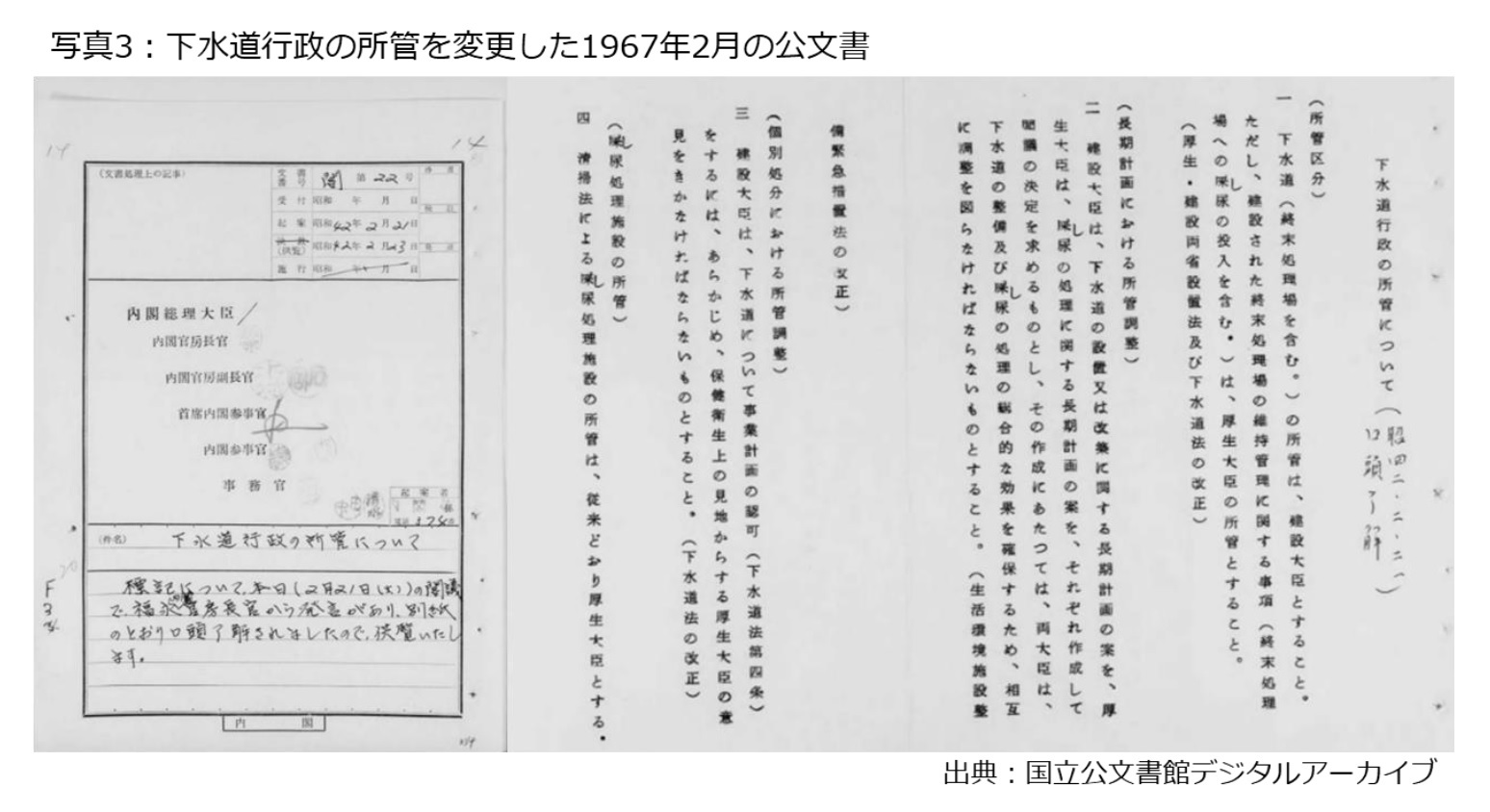

結局、この縦割りは10年後に解消します。人口の都市集中が進み、下水道の未整備が顕在化したことで、行政管理庁(現総務省)が役割分担の明確化を勧告。1967年2月に役割分担が見直されました。

- 終末処理場を含む下水道の所管は建設省とする。ただし、建設された終末処理場の維持管理は厚生省の所管とする。

- 建設省は下水道の設置、改築に関する長期計画案を、厚生省が屎尿処理に関する長期計画をそれぞれ作成し、相互に調整を図る。

- 建設省が下水道の事業計画を認可する際、保健衛生上の見地から厚生省の意見を事前に聞く。

こうして下水道行政が建設省に一元化され、現在に至る役割分担が確定しました。その後、2001年の省庁再編を経て、厚生省が厚生労働省に、建設省が国土交通省に改組され、「上水道=厚生労働省」「下水道=国土交通省」という所管が続きました。

4 1958年4月17日、第28回国会参議院建設委員会における田中一参院議員の発言。

5 国立公文書館デジタルアーカイブから抜粋。請求番号は「平11総02109100」。

ただ、新型コロナウイルスの問題が思わぬ形で、約60年に渡って続いていた役割分担を揺るがしました。岸田首相は2021年9月の自民党総裁選で、「感染症有事対応の抜本強化」として、アメリカのCDC(疾病管理センター)のような感染症対策の司令塔を創設する考えを表明。この考え方は2022年9月、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した「新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえた次の感染症危機に備えるための対応の具体策」(以下、具体策)に反映されました。この「具体策」では、下記の方向性が決まりました。

- 感染症の危機対応を統括する司令塔として「内閣感染症危機管理統括庁(仮称)」を内閣官房に設置。

- 厚生労働省における平時からの感染症対応能力を強化するため、「感染症対策部」を設置。

- 厚生労働省が所管する国立感染症研究所と国立研究開発法人国立国際医療研究センターを統合し、新たな専門家組織を設置。

- 感染症対応能力の強化と併せて、厚生労働省から食品衛生基準行政を消費者庁に、水道整備・管理行政を国土交通省に移管。環境省は水質基準の策定などで協力。

つまり、公衆衛生に関する厚生労働省の機構が感染症対策に特化される形で大幅に再編されることになり、インフラ整備の側面を持つ水道部門が「上下水道行政の一元化」という名目の下、国土交通省に移ることになったわけです(水質の事務は環境省に移管)。政府は2023年の通常国会に関連法を提出する予定であり、2024年度から新体制に移行する見通しになっています。

(2023年01月05日「研究員の眼」)

03-3512-1798

- プロフィール

【職歴】

1995年4月~ 時事通信社

2011年4月~ 東京財団研究員

2017年10月~ ニッセイ基礎研究所

2023年7月から現職

【加入団体等】

・社会政策学会

・日本財政学会

・日本地方財政学会

・自治体学会

・日本ケアマネジメント学会

・関東学院大学法学部非常勤講師

【講演等】

・経団連、経済同友会、日本商工会議所、財政制度等審議会、日本医師会、連合など多数

・藤田医科大学を中心とする厚生労働省の市町村人材育成プログラムの講師(2020年度~)

【主な著書・寄稿など】

・『必携自治体職員ハンドブック』公職研(2021年5月、共著)

・『地域医療は再生するか』医薬経済社(2020年11月)

・『医薬経済』に『現場が望む社会保障制度』を連載中(毎月)

・「障害者政策の変容と差別解消法の意義」「合理的配慮の考え方と決定過程」日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク編『トピック別 聴覚障害学生支援ガイド』(2017年3月、共著)

・「介護報酬複雑化の過程と問題点」『社会政策』(通巻第20号、2015年7月)ほか多数

三原 岳のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? | 三原 岳 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/26 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(下)-取り得る適正化策の選択肢と論点を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/08/27 | 相次ぐ有料老人ホームの不適切な事案、その対策は?(上)-医療的ニーズの高い人の支援が不十分な点など背景を探る | 三原 岳 | 研究員の眼 |

| 2025/07/29 | 介護保険改正の論点を考える-積み残された財源問題のほか、人材確保や有料老人ホームの見直しも論点に、参院選の影響は? | 三原 岳 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【水道行政、約60年ぶりの機構改革、国土交通省に一元化-新型コロナ問題が飛び火、通常国会で法改正へ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

水道行政、約60年ぶりの機構改革、国土交通省に一元化-新型コロナ問題が飛び火、通常国会で法改正へのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!