- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- 男性の育休取得の現状-2021年は過去最高の13.97%、過半数は2週間未満だが長期化傾向も

男性の育休取得の現状-2021年は過去最高の13.97%、過半数は2週間未満だが長期化傾向も

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――育休取得期間~男性は2週間未満が過半数だが産業による温度差も、男女ともやや長期化傾向

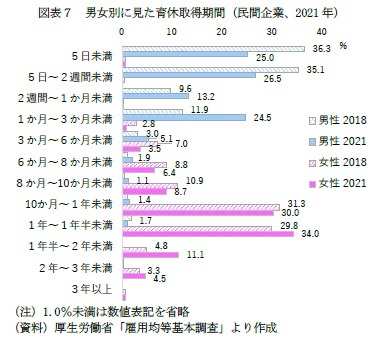

育休取得期間について見ると、男性では2週間前後に、女性では1年半前後に集中しており、男女の育休取得期間には取得率と同様に大きな隔たりがある(図表7)。

2021年では、男性で最も多いのは「5日~2週間未満」(26.5%)であり、次いで僅差で「5日未満」(25.0%)、「1か月~3か月未満」(24.5%)と続く。なお、男性では2週間未満(51.5%)が過半数を占める。

2021年では、男性で最も多いのは「5日~2週間未満」(26.5%)であり、次いで僅差で「5日未満」(25.0%)、「1か月~3か月未満」(24.5%)と続く。なお、男性では2週間未満(51.5%)が過半数を占める。一方、女性で最も多いのは「1年~1年半未満」(34.0%)であり、次いで僅差で「10か月~1年未満」(30.0%)、「1年半~2年未満」(11.1%)と続く。なお、女性では1年前後(10か月から1年半:64.0%)が約6割を占める。

2018年と2021年を比べると、男女とも育休取得期間は長期化している様子がうかがえる。男性では2018年でも2週間未満(71.4%)が約7割を占めるが、2021年では約2割減り(▲19.9%pt)、その分、「1か月~3か月未満」(+12.6%pt)を中心に増えたことで、1か月前後にもピークができるようになっている。

一方、女性では男性ほど大きな変化はなく、2018年でも1年前後(61.1%)が約6割を占めるものの、最多の期間が「10か月~1年未満」から「1年~1年半未満」へとうつり、「1年半~2年未満」(+6.3%pt)などが増えたことで、全体的にやや長期化している。

また、(2)次に短期間の傾向が強く、「5日~2週間未満」に集中、あるいは2週間未満に集中(「5日未満」と「5日~2週間未満」が同程度に多い)している産業は「生活関連サービス業」(2週間未満が93.2%)や「建設業」(同85.5%)、「卸売業,小売業」(同72.4%)、「運輸業,郵便業」(同49.5%)である。

また、(3)2週間未満と1か月以上の2つにピークを持ち、短期間の取得者とあわせて月単位の育休取得者も多い産業は「電気・ガス・熱供給・水道業」(2週間未満が57.6%、「1か月~3か月未満」が28.1%)や「学術研究,専門・技術サービス業」(同55.9%、同22.5%)、「製造業」(同54.4%、同24.4%)、「教育,学習支援業」(同45.0%、同44.9%)、「情報通信業」(同43.1%、同28.1%)、「医療,福祉」(同25.3%、25.2%)である。なお、「医療,福祉」(「6か月~1年未満」が19.4%)や「学術研究,専門・技術サービス業」(同9.4%)では「6か月~1年未満」にもピークがある。また、女性並みに半年以上取得する割合が高いのは「医療,福祉」(6か月以上が19.4%)や「情報通信業」(10.1%)、「学術研究,専門・技術サービス業」(9.6%)である。

そして、(4)1か月以上にピークを持ち、月単位で育休を取得する傾向が強い産業は「不動産業,物品賃貸業」(「1か月~3か月未満」が61.6%)や「宿泊業,飲食サービス業」(同50.7%)、「サービス業(他に分類されないもの)」(同39.3%)、「鉱業,採石業,砂利採取業」(同39.2%)である。

育休取得期間と育休取得率の傾向をあわせてみると、「金融業,保険業」のように育休取得率が高い産業が必ずしも取得期間が長いわけではないが、「サービス業(他に分類されないもの)」のように育休取得率が高く、取得期間も比較的長い産業もある。一方、「不動産業,物品賃貸業」のように育休取得率が低くても取得期間は比較的長い産業もあれば、「生活関連サービス業,娯楽業」のように育休取得期間が低く、取得期間が短い産業もあり、現在のところ、男性の育休取得状況は産業によって様々である。この背景には、前節で述べたような、戦略的な男性の育休取得促進環境の有無のほか、雇用形態や組織風土の違いに加えて、女性並みに取得する割合の高い産業の特徴を見ると、裁量労働など業務における個人の裁量の幅が比較的大きいといった影響もあげられる。

なお、男性の育休得率が高い産業でも、大半は夏季休暇や年末年始休暇程度の休業にとどまる様子を見ると、「産後パパ育休制度」の「男女とも仕事と育児を両立できるように」との趣旨に沿うような状況には遠く距離があるように見える。しかし、たとえ取得期間が短くても、家庭における男女の役割分担や働き方における価値観の変容を促す「はじめの一歩」としての意義はあるだろう。

また、男性の育休取得期間が女性と比べて短い背景には、育児休業給付金には上限額が定められており9、通常勤務時と比べて収入が減少する世帯もあることや、育児休業制度が柔軟な形に整備されても、評価制度が従来と変わらないのであれば、数か月の休業が、その後のキャリアへ与える影響が不透明であることもあげられる。

なお、日本能率協会総合研究所「厚生労働省委託事業 令和2年度 仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業 仕事と育児等の両立支援に関するアンケート調査報告書(労働者調査)」によると、男性正社員が育休を利用しなかった理由の首位は圧倒的に「収入を減らしたくなかったから」(41.4%)であり、次いで「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、または会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから」(27.3%)、「自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから」(21.7%)、「会社で育児休業制度が整備されていなかったから」(21.3%)、「残業が多い等、業務が繁忙であったから」(20.3%)、「昇給や昇格など、今後のキャリア形成に 悪影響がありそうだと思ったから」(14.6%)などが続く。

9 厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」(令和4年10月)によると、育児休業中は「育児休業給付金」(育休開始から180日までは育児休業開始前賃金の67%(支給上限額305,319円、賃金月額の上限額455,700円)、180日を超えると50%(支給上限額227,850円)の支給に加えて、今回の改正によって「産後パパ育休制度」での休業では「出生時育児休業給付金」(休業28日で育児休業開始前賃金の67%、支給上限額284,964円)が支給されるようになった。なお、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、育児休業給付の賃金月額の上限額以上の賃金を得ている男性労働者は30歳代の約8%(ただし、所定内給与額での算出によるもの)。

同様に、産業別に2021年の女性の育休取得期間を見ると、大半の産業で1年以上が半数を超えて多いが、「医療,福祉」(「6か月~1年未満」が60.9%)や「学術研究,専門・技術サービス業」(同56.2%)、「生活関連サービス業,娯楽業」(同52.8%)では「6か月~1年未満」にピークがあり、やや取得期間が短い傾向がある(図表9)。また、「学術研究,専門・技術サービス業」(「3か月~6か月未満」が10.3%)や「教育,学習支援業」(同8.6%)では「3か月~6か月未満」が、「宿泊業,飲食サービス業」では「5日未満」(9.1%)の割合の高さも目立つ。

女性では、男性で1年以上が比較的多かった「学術研究,専門・技術サービス業」や「医療,福祉」などで逆に取得期間がやや短い傾向があるが、これは個人の裁量の幅が比較的大きいだけに、逆に比較的早期に復帰しやすいという見方ができるだろう。

なお、産業別に2021年と2018年を比べても、男女とも短期間の割合が低下する一方、長期間の割合が上昇しているものが多く、育休取得期間は全体的に長期化傾向を示している。

事業所規模別に見ると、男性では2週間未満は「5~29人」(81.5%)で8割を超えて多く、前節同様、小規模事業所では代替要員の確保に課題がある様子が見てとれる(図表10)。また、2週間未満は「500人以上」(55.1%)でも過半数を占めて多い。一方、中規模事業所では2週間未満は3割前後(「100~499人」:36.7%、「30~99人」:27.8%)にとどまり、「1か月~3か月未満」が比較的多く、それぞれ3割を超える。つまり、育休取得率は事業所規模に比例していたが、取得期間は大規模事業所より中規模の方が長い。これは大企業傘下の大規模事業所には育休取得を促進しているものの短期間の取得にとどまる産業と月単位など比較的長期間取得する産業が混在する影響と見られる。

なお、女性では、事業所規模によらず1年前後が多く、男性ほど大きな差は見られない。

4――おわりに~男性の育休希望は4割、制度環境整備やベストプラクティス共有など息の長い取り組みを

しかし、先の日本能率協会総合研究所の調査によると、男性正社員に対して、末子が生まれてまもなくの頃の希望する両立のあり方を尋ねた結果では「子どもや配偶者・パートナーの状況に応じて、休業・休暇を取得する」(24.4%)と「長期の休業を取得して、子育てをする」(16.6%)をあわせた休業希望のある割合は41.0%にのぼり、男性の育休希望は取得率の目標値を既に超えている。

また、同調査にて、育休を取得した男性正社員で取得期間が希望より短かった者に対して、どのような制度であれば育休を希望通り取得できたかをたずねた結果を見ると、「ニーズに応じて分割して取得できればよかった(調査当時は原則1回)」(61.7%)が実に6割を占め、「育児休業取得の申請期間がより短ければよかった(調査当時は1か月前の申請が必要)」(34.0%)や「育児休業中にもある程度柔軟に就労できる仕組みがあればよかった(調査当時は原則、育児休業中の就労は不可)」(29.8%)との声も目立つ。今回の「産後パパ育休」や育児休業制度の改正には、これらの声が全て反映されているため、2022年の民間企業の男性の育休取得率は、これまで以上の伸長が期待できるだろう。

なお、本稿は民間企業の男性に注目したが、先駆けて育休取得が推進されている国家公務員男性の2021年の育休取得率は34.0%(2020年は29.0%)にのぼり、政府目標を既に超えている10。また、このうち約3割の取得期間は1か月以上である。

導入期の現在では、政府や人員に比較的余裕のある大企業などの影響力のある組織で積極的に男性の育休取得を進め、そこで新たに表出した課題を整理し、制度や環境を更に整えることを繰り返すことで、労働者全体に浸透させていくことが効果的だ。

また、本稿では男性の育休取得率の高さや取得期間の長さに注目したが、本来は取得率が高く、取得期間が長ければ良いというわけではないだろう。例えば、夫婦で裁量労働や時間短縮勤務、週休三日制度などを組み合わせることで、必ずしも育休を取らずとも仕事と家庭を両立できるケースもある。

一方で、現在のところ、家事や育児の負担は圧倒的に妻側に偏っており11、妻側の負担の大きさは女性が希望通りに働き続ける上で大きな障壁であり、男性の月単位の育休取得を進めることは当人にとっても、周囲にとっても、家庭における男女の役割分担や働き方における意識改革につながるだろう。また、夫の家事育児時間の長い家庭ほど、第2子以降の出生率は高く、男性の育休取得は少子化抑制にもつながる可能性がある。

また、本稿で見た通り、男性の育休取得状況には産業等によって違いがあり、その背景には企業風土や雇用形態、裁量労働などの勤務制度の違い、人手不足といった要因が見られた。今後とも育休取得率の高い組織における工夫などのベストプラクティスを共有するとともに、障壁となる要因を丁寧に取り除き、制度設計を工夫しながら、価値観を変えていくという息の長い取り組みが求められる。

10 内閣官房「国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ及び男性国家公務員の育児に伴う休暇・休業の 1 か月以上取得促進に係るフォローアップについて」(2022/12/6)

11 内閣府「令和2年版 男女共同参画白書」によると、共働き夫婦の週平均の家事育児介護時間は妻が平均258分、夫は39分であり、実に3時間以上の差がある。

(2022年12月14日「基礎研レポート」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/16 | 男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/09/09 | 生成AIで生まれた余白のゆくえ-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/03 | 増え行く単身世帯と消費市場への影響(4)-教養娯楽・交際費から見る「自分時間」「人間関係」「自己表現」への投資 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/08/28 | 増え行く単身世帯と消費市場への影響(3)-食生活と住生活の特徴 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年09月16日

インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和 -

2025年09月16日

タイの生命保険市場(2024年版) -

2025年09月16日

外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を -

2025年09月16日

男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も -

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【男性の育休取得の現状-2021年は過去最高の13.97%、過半数は2週間未満だが長期化傾向も】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

男性の育休取得の現状-2021年は過去最高の13.97%、過半数は2週間未満だが長期化傾向ものレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!