- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 生成AIで生まれた余白のゆくえ-データで読み解く暮らしの風景

コラム

2025年09月09日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――生成AIがもたらした「見えない忙しさ」

何か困ったことがあれば生成AIに相談し、長いメールには返信のたたき台を作ってもらう。会議録の要点も、読書感想文の下書きも、最近では生成AIの力を借りることが当たり前になりつつあります。生成AIの活用は、私たちの生活の中に「余白」を生み出したはずでした。

でも、実際に「楽になった」と実感する人はそう多くないのではないでしょうか。空いたはずの時間には新しいタスクや予定が入り込み、むしろ以前よりもせわしなさが増したように感じる人も少なくないでしょう。

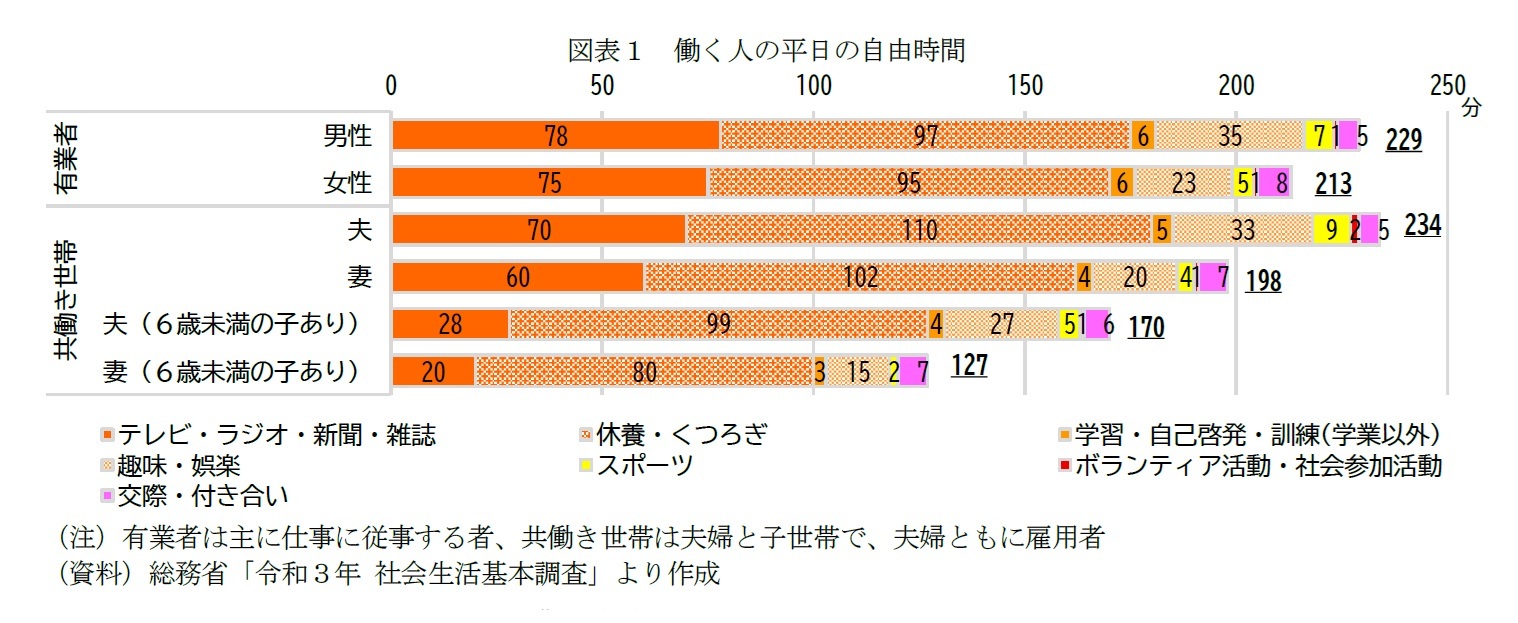

総務省「令和3年社会生活基本調査」によると、働く人の平日の自由時間(テレビ・読書・趣味・休養など)は、平均して2~3時間程度です(図表1)。しかもこの自由時間の多くは断続的で、通勤や家事の合間、就寝前といった「すき間時間」を積み上げたものと見られます。スマートフォンを眺めながら、家事をしながら、あるいは気づけば何もせずに終わってしまう時間帯の合計とも言えるでしょう。

でも、実際に「楽になった」と実感する人はそう多くないのではないでしょうか。空いたはずの時間には新しいタスクや予定が入り込み、むしろ以前よりもせわしなさが増したように感じる人も少なくないでしょう。

総務省「令和3年社会生活基本調査」によると、働く人の平日の自由時間(テレビ・読書・趣味・休養など)は、平均して2~3時間程度です(図表1)。しかもこの自由時間の多くは断続的で、通勤や家事の合間、就寝前といった「すき間時間」を積み上げたものと見られます。スマートフォンを眺めながら、家事をしながら、あるいは気づけば何もせずに終わってしまう時間帯の合計とも言えるでしょう。

生成AIは確かに、いくつかの作業を代行してくれるようになりました。一方で、空いた時間に「何もしないこと」を選ぶことは意外に難しいものです。情報やタスクに追われる現代人は、時間の余白にも「何かをしなければ」という意識を貼り付けてしまいがちです。さらに最近では「AIを活用したのだから、もっとできるはず」という期待を自分自身に課してしまうこともあるのではないでしょうか。

効率化は生活の選択肢を広げてくれます。その一方で、標準的にこなすべき量を押し上げてしまう面もあります。かつてなら、仕事の合間に1つ終えられれば満足だったことが、今では3つ終えて当然という感覚に変わっている。インターネットやメールが普及したときに、むしろ処理量が増えて忙しさが増したのと同じ構図です。誰かに求められたわけではないのに「こなせるはずの自分」が自分の中で更新されているのです。

効率化は生活の選択肢を広げてくれます。その一方で、標準的にこなすべき量を押し上げてしまう面もあります。かつてなら、仕事の合間に1つ終えられれば満足だったことが、今では3つ終えて当然という感覚に変わっている。インターネットやメールが普及したときに、むしろ処理量が増えて忙しさが増したのと同じ構図です。誰かに求められたわけではないのに「こなせるはずの自分」が自分の中で更新されているのです。

2――生成AIによる便利さと「揺らぎ」のゆくえ

生成AIが提示してくれる選択肢は確かに便利です。

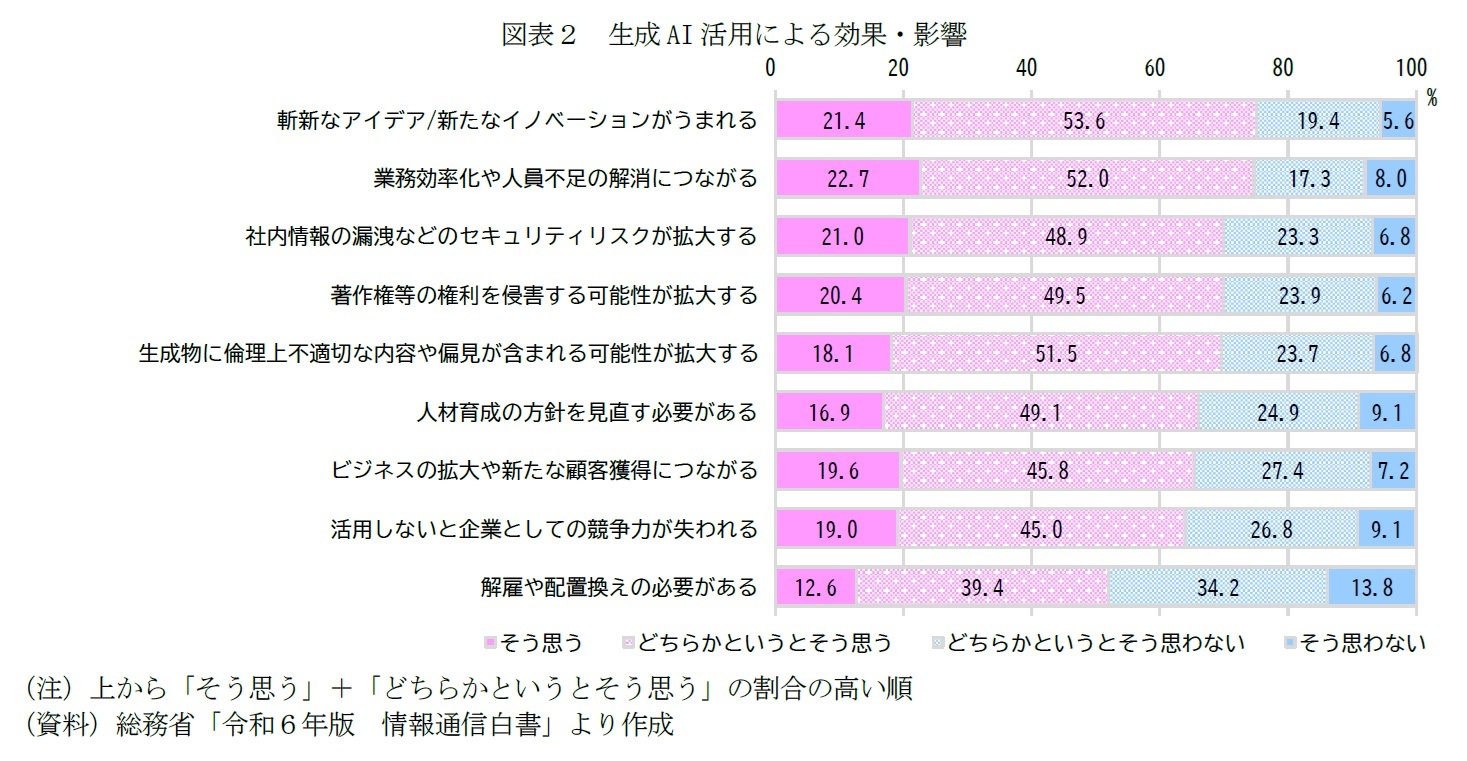

総務省「令和6年版 情報通信白書」によると、生成AIの活用に対しては、企業の7割以上が前向きな評価を寄せています。たとえば、「斬新なアイデア/新たなイノベーションがうまれる」について、そう思うとした回答は75.0%、「業務効率化や人員不足の解消につながる」でも74.7%に上ります(図表2)。効率化や創造性の支援といった面で、生成AIに大きな期待が寄せられていることが分かります。

その一方で、「社内情報の漏洩などのセキュリティリスクが拡大する」「著作権等の権利を侵害する可能性が拡大する」(どちらも69.9%)、「生成物に倫理上不適切な内容や偏見が含まれる可能性が拡大する」(69.6%)といった懸念でも、そう思うとの回答は約7割を占めます。

さらに、「人材育成の方針を見直す必要がある」も66.0%にのぼり、生成AIの活用が組織や働き方に大きな影響を及ぼしていることが分かります。

総務省「令和6年版 情報通信白書」によると、生成AIの活用に対しては、企業の7割以上が前向きな評価を寄せています。たとえば、「斬新なアイデア/新たなイノベーションがうまれる」について、そう思うとした回答は75.0%、「業務効率化や人員不足の解消につながる」でも74.7%に上ります(図表2)。効率化や創造性の支援といった面で、生成AIに大きな期待が寄せられていることが分かります。

その一方で、「社内情報の漏洩などのセキュリティリスクが拡大する」「著作権等の権利を侵害する可能性が拡大する」(どちらも69.9%)、「生成物に倫理上不適切な内容や偏見が含まれる可能性が拡大する」(69.6%)といった懸念でも、そう思うとの回答は約7割を占めます。

さらに、「人材育成の方針を見直す必要がある」も66.0%にのぼり、生成AIの活用が組織や働き方に大きな影響を及ぼしていることが分かります。

こうした制度や仕組み上の課題に加えて、私たち一人ひとりの暮らしにも影響を及ぼしているでしょう。たとえば、「自分らしい選択をしているという実感が薄れてきた」と感じることはないでしょうか。

AIが最短ルートで提示してくれる最適解は、忙しい日々の中では頼もしい存在です。判断の手間を減らし、負担を和らげてくれる場面も少なくありません。その一方で、じっくりと考えたり、あえて迷ったり、時には遠回りをしてみたりといった選ぶ過程そのものが、少しずつ失われているようにも感じます。

非効率に思える選択や、気分にまかせた決断。それらは決して無駄ではなく、暮らしの中に揺らぎや余白をもたらす大切な時間だったのかもしれません。

AIによって効率化された時間をどう使うか。便利になったからこそ、あらためて「考える時間」や「迷う時間」の意味に、もう一度目を向けてみる必要もあるのではないでしょうか。

AIが最短ルートで提示してくれる最適解は、忙しい日々の中では頼もしい存在です。判断の手間を減らし、負担を和らげてくれる場面も少なくありません。その一方で、じっくりと考えたり、あえて迷ったり、時には遠回りをしてみたりといった選ぶ過程そのものが、少しずつ失われているようにも感じます。

非効率に思える選択や、気分にまかせた決断。それらは決して無駄ではなく、暮らしの中に揺らぎや余白をもたらす大切な時間だったのかもしれません。

AIによって効率化された時間をどう使うか。便利になったからこそ、あらためて「考える時間」や「迷う時間」の意味に、もう一度目を向けてみる必要もあるのではないでしょうか。

3――Z世代の「揺らぎ時間」への期待

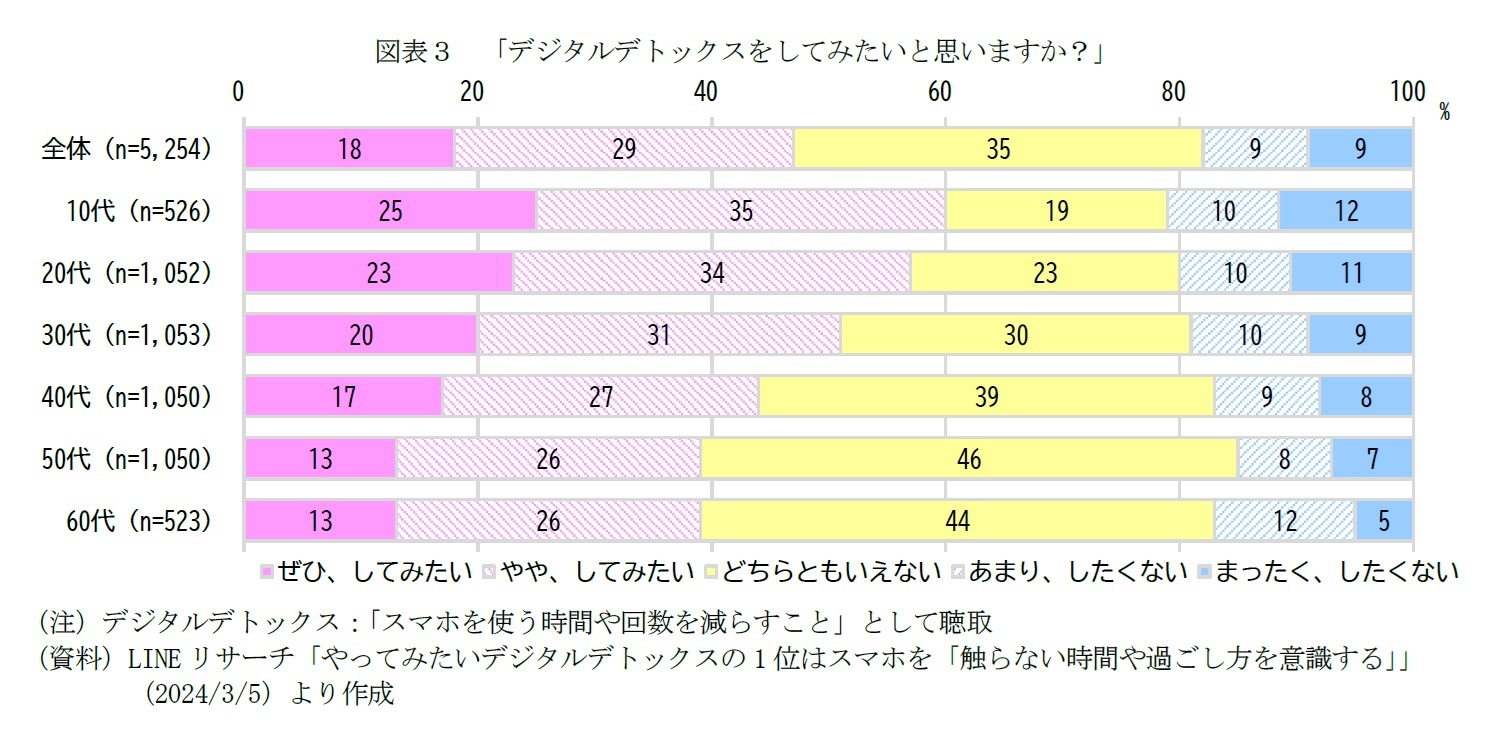

なお、Z世代ではデジタルデトックスを「してみたい」と答えた人が4割に達する一方で、実際に経験したことがある人はその半分以下にとどまるという調査結果もあります1。デジタルネイティブである世代においても、理想と実践の間には大きな開きがあり、時間の使い方に課題を感じている様子が伺えます。

さらに、別のZ世代調査2では、「デジタルデトックス的な良さを感じながら楽しんでいるもの」として、「睡眠」(26.9%)、「散歩」(19.7%)、「友達との会話」(18.7%)が上位にあがります。効率的な時間の使い方に慣れた世代だからこそ、そうではない緩やかな時間に価値を見出し始めているようです。

「何もしない時間」に関する自由回答では、「SNS」「スマホ」などスマートフォンに関連する言葉も目立ち、インタビューでは「デジタルデトックスには興味がある」「あえてスマホを置いて友達と遊びにいったことがあるが、とても心が落ち着いた」といった声が聞かれたそうです。デジタルとの距離を模索する姿が浮かび上がるようです。

こうしたデータは、効率化だけでなく「ゆったりとした時間」「意味のある余白」への関心が高まっていることを示しているのではないでしょうか。生成AIが生み出す時間をどう活用するかは、まさに現代人共通の課題であり、次世代から学べるヒントも少なくありません。

1 株式会社BAKERU「Z世代の71.3%がスマホ依存を自覚、通信の利用制限に対するストレス度が睡眠や食事の制限と同等レベルと判明。通信は電気・ガス・水道に続く「第4のライフライン」に:【みんギガリサーチ調べ】」(2024/11/15)

2 SHIBUYA109 lab.「Z世代の時間の使い方に関する意識調査」(2024/9/25)

さらに、別のZ世代調査2では、「デジタルデトックス的な良さを感じながら楽しんでいるもの」として、「睡眠」(26.9%)、「散歩」(19.7%)、「友達との会話」(18.7%)が上位にあがります。効率的な時間の使い方に慣れた世代だからこそ、そうではない緩やかな時間に価値を見出し始めているようです。

「何もしない時間」に関する自由回答では、「SNS」「スマホ」などスマートフォンに関連する言葉も目立ち、インタビューでは「デジタルデトックスには興味がある」「あえてスマホを置いて友達と遊びにいったことがあるが、とても心が落ち着いた」といった声が聞かれたそうです。デジタルとの距離を模索する姿が浮かび上がるようです。

こうしたデータは、効率化だけでなく「ゆったりとした時間」「意味のある余白」への関心が高まっていることを示しているのではないでしょうか。生成AIが生み出す時間をどう活用するかは、まさに現代人共通の課題であり、次世代から学べるヒントも少なくありません。

1 株式会社BAKERU「Z世代の71.3%がスマホ依存を自覚、通信の利用制限に対するストレス度が睡眠や食事の制限と同等レベルと判明。通信は電気・ガス・水道に続く「第4のライフライン」に:【みんギガリサーチ調べ】」(2024/11/15)

2 SHIBUYA109 lab.「Z世代の時間の使い方に関する意識調査」(2024/9/25)

4――これからの余白と向き合うために

生成AIの広がりは、私たちの暮らしや働き方を確実に変えつつあります。効率化や利便性という恩恵を受けながらも、「余白が生まれたはずなのに、むしろ忙しくなった」と感じる矛盾や、「自分らしい揺らぎの時間」をどう取り戻すかという新たな課題にも直面しています。

だからこそ、これからはAIが生み出す時間をどう使うのかが大切になってきます。空いた時間をさらに予定で埋めるのか、それともあえて何もしない時間として残すのか。短縮できた作業の分を、家族や友人との会話や自分の思索にあてることもできるでしょう。選び方次第で、AIは「忙しさを増幅させる仕組み」にも「人間らしい時間を取り戻す道具」にもなり得ます。

働く人の自由時間は決して多くはありません。その限られた時間を、ただ効率良く埋めていくのではなく、自分のための余白としてどう守り、どう活かしていくか。生成AIとのつきあい方を考えることは、これからの私たちの暮らしをより豊かにするためのヒントになるのではないでしょうか。

この秋、あなたならAIがくれた余白を、どんなふうに使いますか。

だからこそ、これからはAIが生み出す時間をどう使うのかが大切になってきます。空いた時間をさらに予定で埋めるのか、それともあえて何もしない時間として残すのか。短縮できた作業の分を、家族や友人との会話や自分の思索にあてることもできるでしょう。選び方次第で、AIは「忙しさを増幅させる仕組み」にも「人間らしい時間を取り戻す道具」にもなり得ます。

働く人の自由時間は決して多くはありません。その限られた時間を、ただ効率良く埋めていくのではなく、自分のための余白としてどう守り、どう活かしていくか。生成AIとのつきあい方を考えることは、これからの私たちの暮らしをより豊かにするためのヒントになるのではないでしょうか。

この秋、あなたならAIがくれた余白を、どんなふうに使いますか。

(2025年09月09日「研究員の眼」)

03-3512-1878

経歴

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【生成AIで生まれた余白のゆくえ-データで読み解く暮らしの風景】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

生成AIで生まれた余白のゆくえ-データで読み解く暮らしの風景のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!