- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者のQOL(生活の質) >

- 高齢化と移動課題(上)~現状分析編~

高齢化と移動課題(上)~現状分析編~

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1) 一般高齢者

次に、要介護認定の有無別に、外出困難や移動サービスに関するニーズの違いをみていきたい。

まず、要介護認定を受けていない一般の高齢者については、筆者が行ったランキング調査を紹介したい。これは、各市町村が介護保険法に基づき、「介護保険事業計画」策定を目的として、要介護認定を受けていない一般の高齢者を対象に行った「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」(以下、ニーズ調査)の内容を集計し、独自にランキングしたものである6。

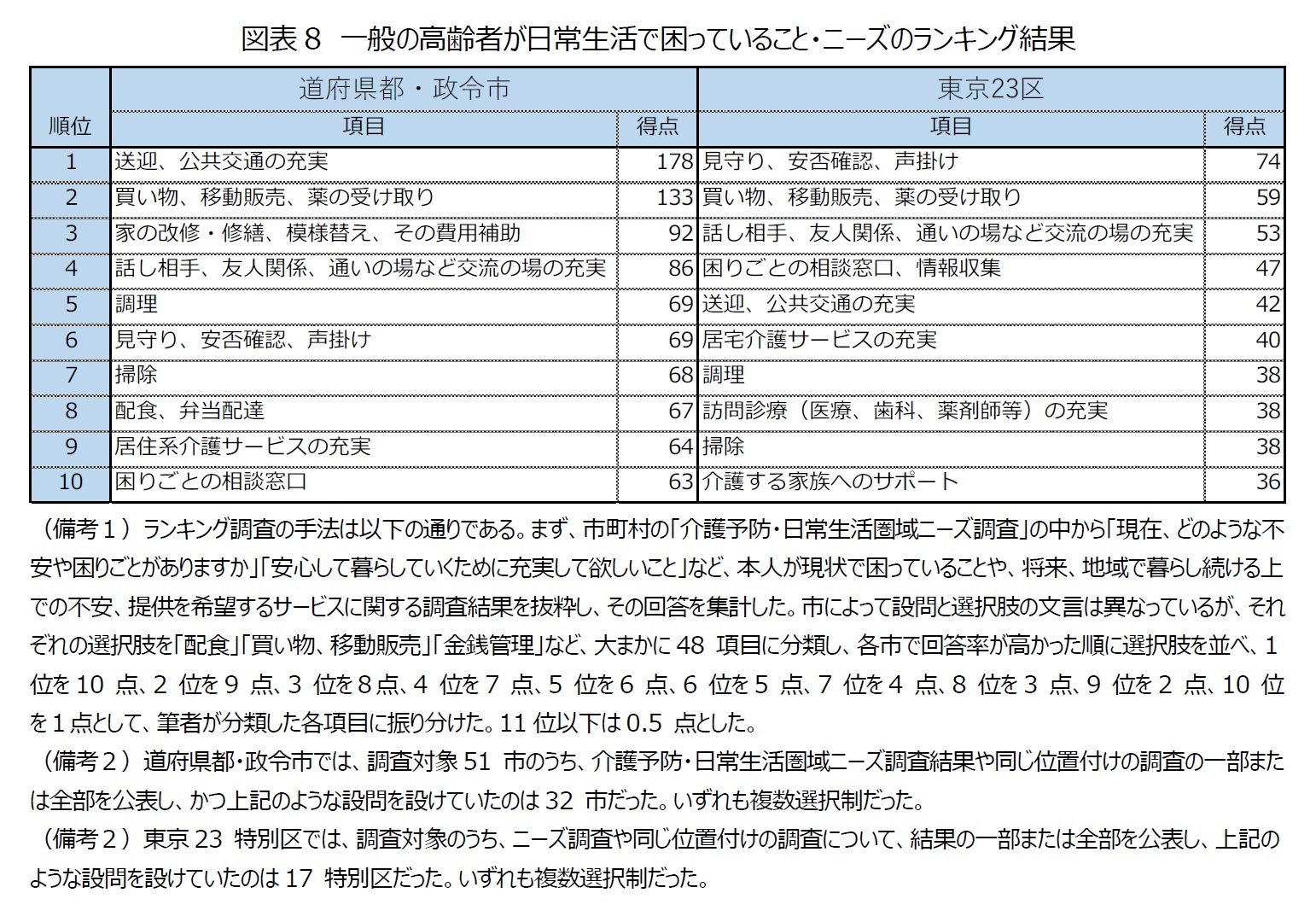

ランキングは、ニーズ調査の中から、高齢者自身が日常生活の中で現在、困っていることや、将来、地域で暮らし続ける上で抱える不安、提供を希望するサービス等に関する設問を抜き出し、その回答を集計したものである。「道府県都・政令市編」と「東京23区編」の2種類に分けて行ったが、まず「道府県都・政令市編」では、高齢者が日常生活で困っていることやニーズのトップは、ダントツで「送迎、公共交通の充実」だった(図表8)。2位は「買い物、移動販売、薬の受け取り」で、同じく移動に関するものだった。東京23区編では、2 位が「買い物、移動販売、薬の受け取り」、5位が「送迎、公共交通の充実」だった。

このように、一般の高齢者にとっては、送迎や公共交通といった移動手段の確保や、移動を必要とする買い物や薬の受け取り等に関するニーズが極めて高いことが分かった。公共交通が発達し、小売店が多いと思われる東京の都区部でも、これらのニーズが高かった点は特筆すべきであろう。

6 市町村によって、要支援認定者を調査対象に含む場合と除外している場合がある。

次に、要介護認定を受けている高齢者について、外出困難の状況や移動サービスへのニーズをみていきたい。1)のニーズ調査と同様に、介護保険法に基づき、保険者である市町村が、「介護保険事業計画」策定を目的として、要介護認定を受けた高齢者を対象に実施しているのが「在宅介護等実態調査」である。この調査に関しては、全国の市町村で調査票の内容がほぼ共通しているため、厚生労働省が全国集計している。

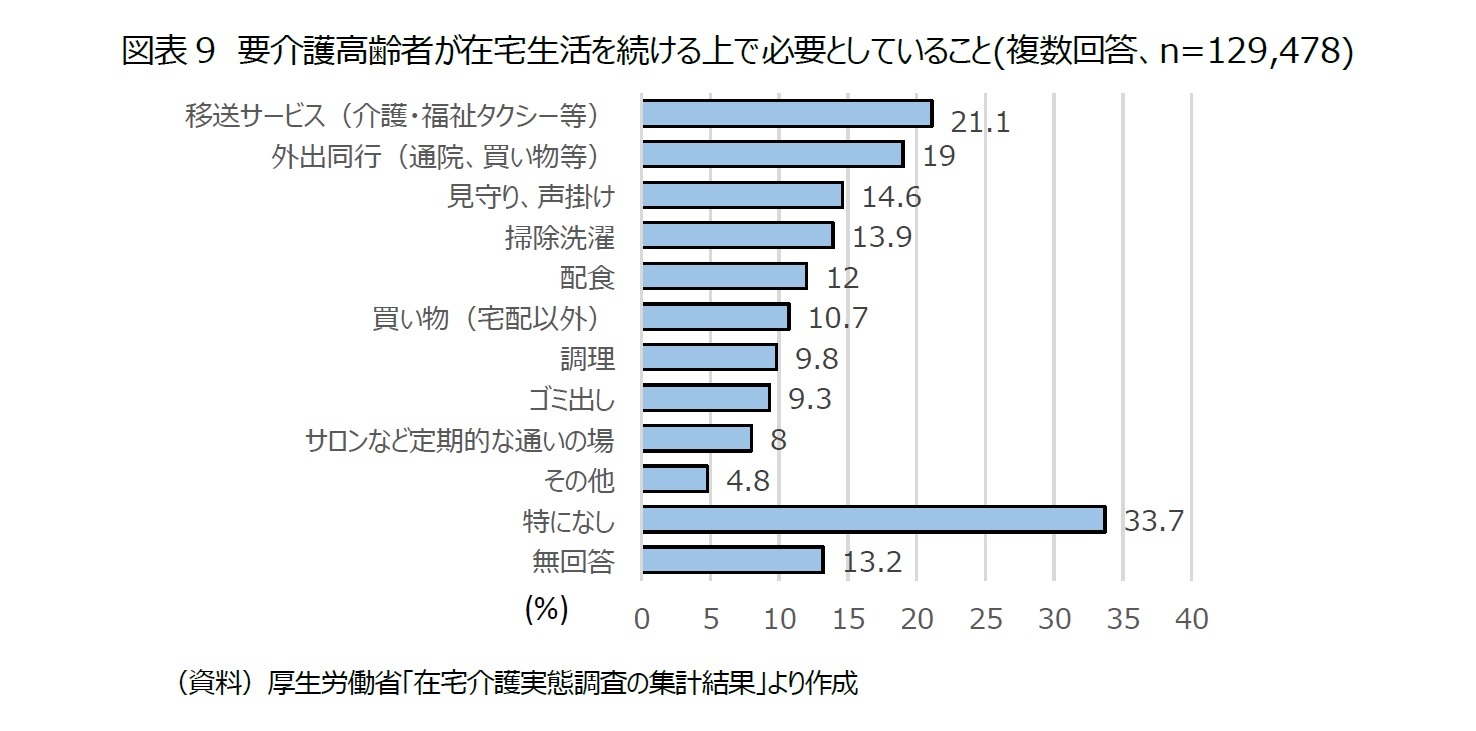

全国集計結果によると、同調査の「在宅で暮らし続けていく上で必要なこと」(複数回答)という設問に対し、回答割合がトップとなったのは「移送サービス(介護・福祉タクシー等)」(21.1%)、2位は「外出同行(通院、買い物等)」(19%) だった(図表9)。

この集計結果からは、移動に関する2項目がトップ2となったことから、自立度が低下した要介護高齢者が在宅で生活を続けるために最大の鍵となっている課題が、問題なく外出できるか否かであることが分かった。また、一般の高齢者と違って、単なる移動手段だけではなく、乗降の際の介助や見守り、目的地での付き添いなど、外出全般に関わるサポートを必要としていることが分かった。現在、このような介助付きの移動手段は、4-3|で述べる自家用有償旅客運送(福祉)や介護タクシーしかないため、今後、各地域でどのように整備していくかが、大きな課題となるだろう。このことは(下)で述べたい。

4――高齢化に伴う移動困難の要因

(1)心身機能(体力面)の低下

ここからは改めて、高齢化によって移動課題が発生する要因について整理したい。以下、「身体的制約」、「心理的制約」、「環境的制約」、「経済的制約」の四つに分けて説明する。

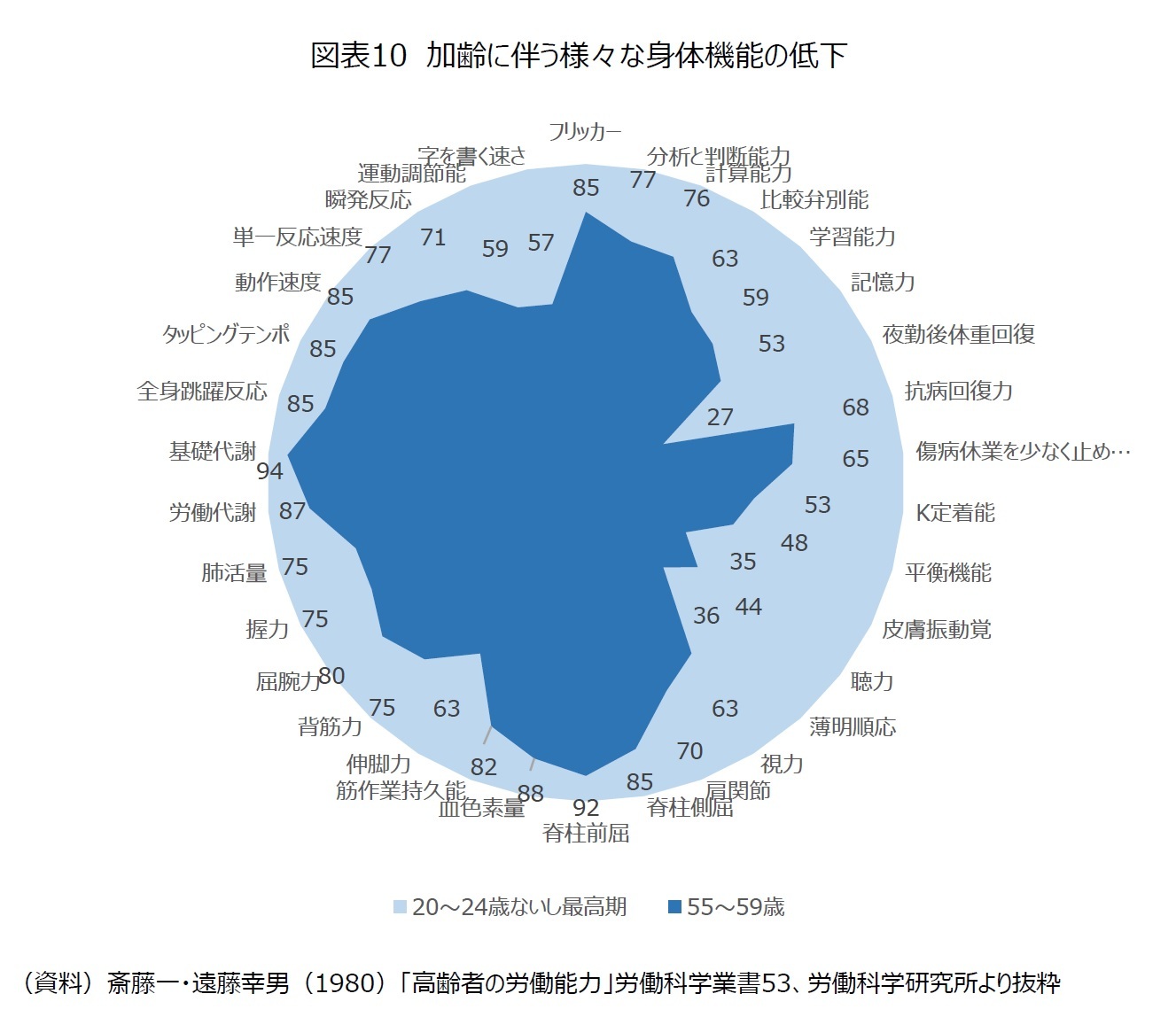

まず身体的制約に関し、先行研究の成果から「身体機能(広義の体力面)の低下」と「健康面の悪化」に分けて説明したい。人は加齢によって、様々な心身機能の低下が起きるが、機能ごとに低下スピードには差がある。斉藤ほか(1980)が、各種機能ごとに、20歳代前半または最高期の能力を100とした場合の、50歳代後半での能力を数値で表し、高齢期の身体の全体像を示したものが図表10である。

これによると、例えば「視力」は55~59歳では63、「聴力」は44、「皮膚感覚」は35、「目の薄明順応」(暗い所に入った際により早く暗さに順応して物が見えるようになる能力)は36といった具合に、感覚機能の低下が著しい。「平衡機能」も48となっており、早期に低下する機能である。精神機能の中では、記憶力59、学習能力63などの低下が著しい。このように、機能によって低下スピードが違うということは、高齢になった時に、若い時と遜色なくこなせる作業・動作もあれば、できない作業・動作もあるということを示していると言える。

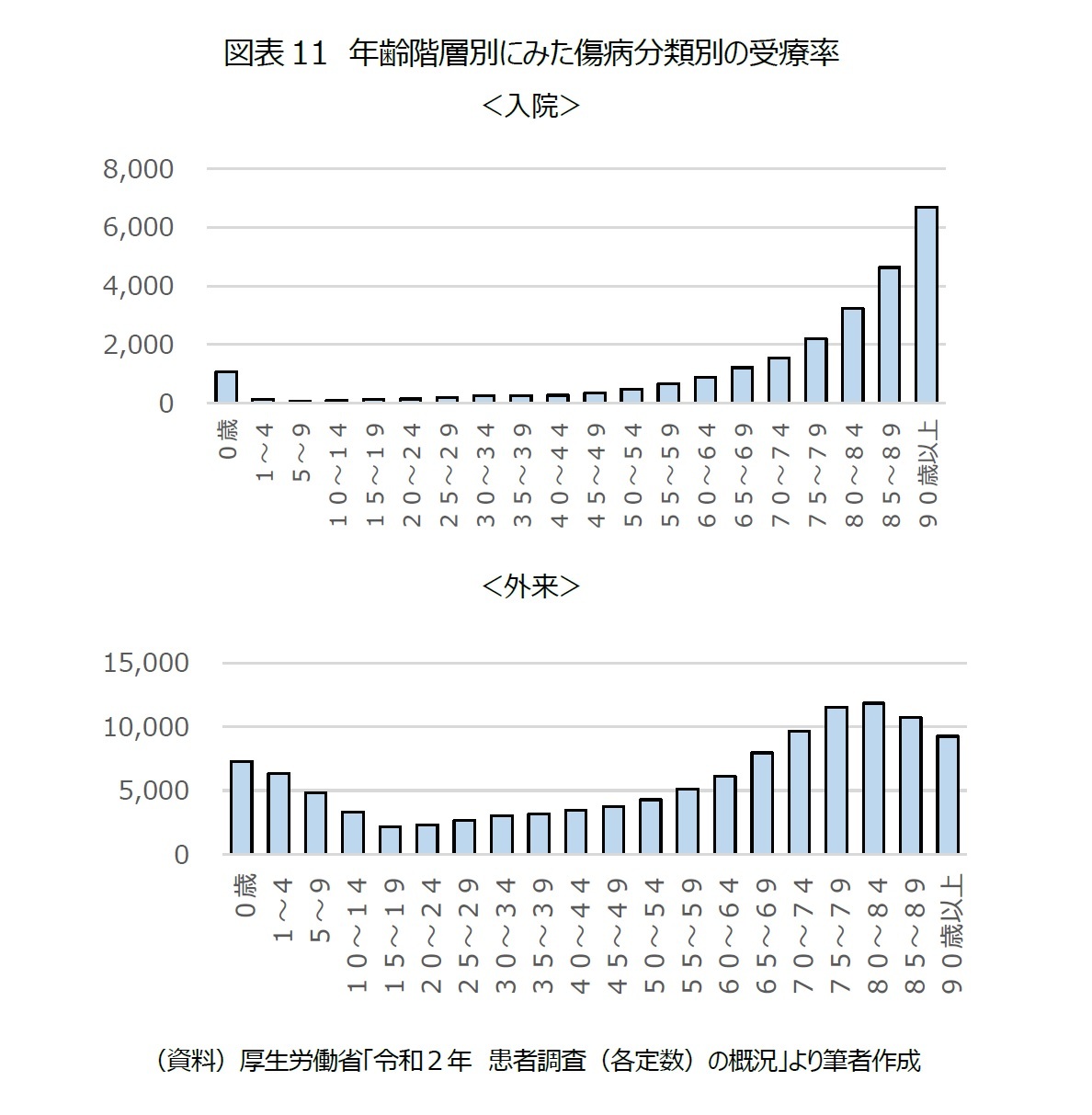

次に、加齢に伴う健康状態の悪化についてみていきたい。厚生労働省の「患者調査」より、5歳区分の年齢階級別に、入院と外来の推計患者数を人口10万対で推計した「受療率」を比較したものが図表11である。なお受療率は、認知症のような補足率の低いと思われる傷病を除き、概ね「有病率」に近くなると考えられている7。

これを見ると、入院受療率は、乳児期を除けば、年齢階級が上がるに連れて上昇し、特に75歳以降では上昇幅が大きくなっている。外来受療率は、乳幼児期から成長に伴って次第に低下し、20歳前後で最も低くなる。その後少しずつ上昇し、50歳代後半から上昇幅が拡大していく。高齢期をみると、80歳代前半をピークに減少に転じている。

なお傷病別に見ると(図表略)、高齢期で入院受療率が高くなる傷病には、「循環器系の疾患」(心疾患や脳血管疾患など)や、「呼吸器系の疾患」(肺炎など)、「損傷、中毒及びその他の外因の影響」(骨折など)、「神経系の疾患」(アルツハイマー病など)等がある。同様に、高齢期で外来受療率が高くなる傷病には、「循環器系の疾患」、「消化器系の疾患」(肝疾患など)、「筋骨格系及び結合組織の疾患」(関節症など)がある。要するに、高齢になると、心疾患や脳血管疾患を始め、様々な基礎疾患を抱える人の割合が増えることが、受療率のデータから分かる。

7 日本老年学会・日本老年医学会(2017)「高齢者に関する定義検討ワーキンググループ報告書」

1) 自立度の低下パターン

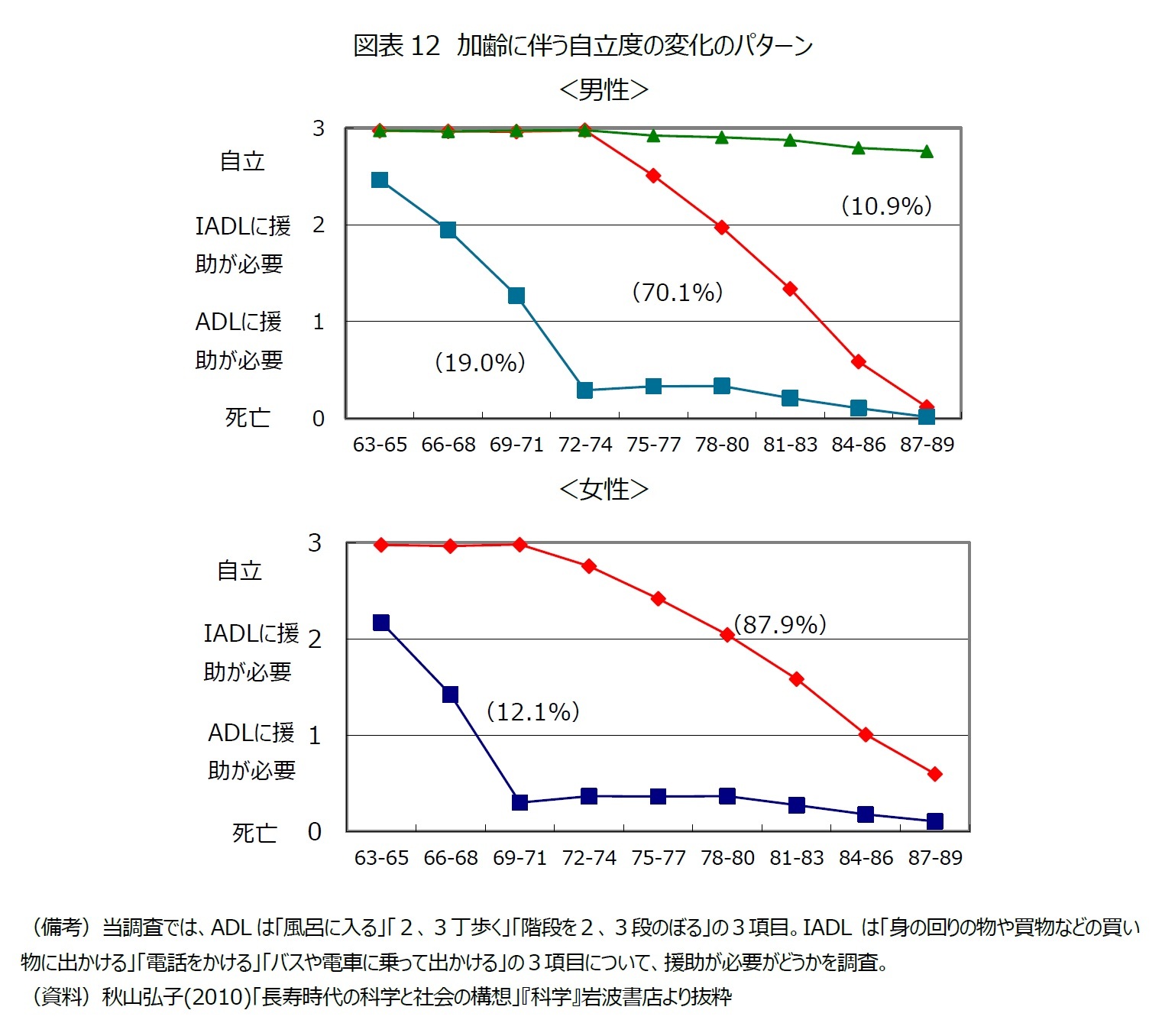

これらのように、加齢に伴って、体力面や健康面が悪化していくことで、高齢者の自立度がどのように変化するかを、大まかなパターンとして示したものが図表12である。これは、東京大名誉教授の秋山弘子氏らが、1987年以降、全国の60歳以上の男女約6,000人を約30年にわたって追跡調査し、その心身機能の変化を分析したものである。

グラフの縦軸は自立度、横軸は年齢を表している。縦軸のいちばん上の 3 点は、ADL(食事、排せつ、着脱衣、移動、入浴など日常生活を送る上で必要な最も基本的な生活機能) と IADL(買い物、洗濯、掃除など家事全般、金銭管理や服薬管理、外出して乗り物に乗るなど、日常生活を送る上で必要な生活機能)に他人の助けを必要とせず、自立して生活できる状態を表す。2点は、IADLのいずれか一つ以上に援助が必要な状態、1点は ADLのいずれか一つ以上に援助が必要な状態を示している。

男女別に見ると、男性では約1割(緑色折れ線)は、90歳手前までほぼ自立した状態を維持している。7 割(赤色折れ線)は70歳代半ばから、徐々にIADLに援助が必要になり、80歳代半ばからADLにも援助が必要になっていく。約2割(青色折れ線)では、早期に健康を損ねて、70歳前半には死亡や重度の要介護状態に至る。

女性の場合は、約 9 割(赤色折れ線)は、70歳代半ばから緩やかにIADLに援助が必要な人が増え、80歳代半ばにはADLにも援助が必要になっていく。約1割(青色折れ線)は早期に健康を損ねて、70歳前半には死亡や、重度の要介護状態に至る。

秋山(2010)によると、男性の場合は、メタボリック症候群を背景とした脳心血管疾患などによって、急速に動けなくなったり、死亡したりするケースが多いのに対し、女性はもっぱら、骨や筋力の衰えによる運動機能の低下により、自立度が徐々に落ちていく傾向があるという8。

8 秋山弘子(2010)「長寿時代の科学と社会の構想」『科学』岩波書店

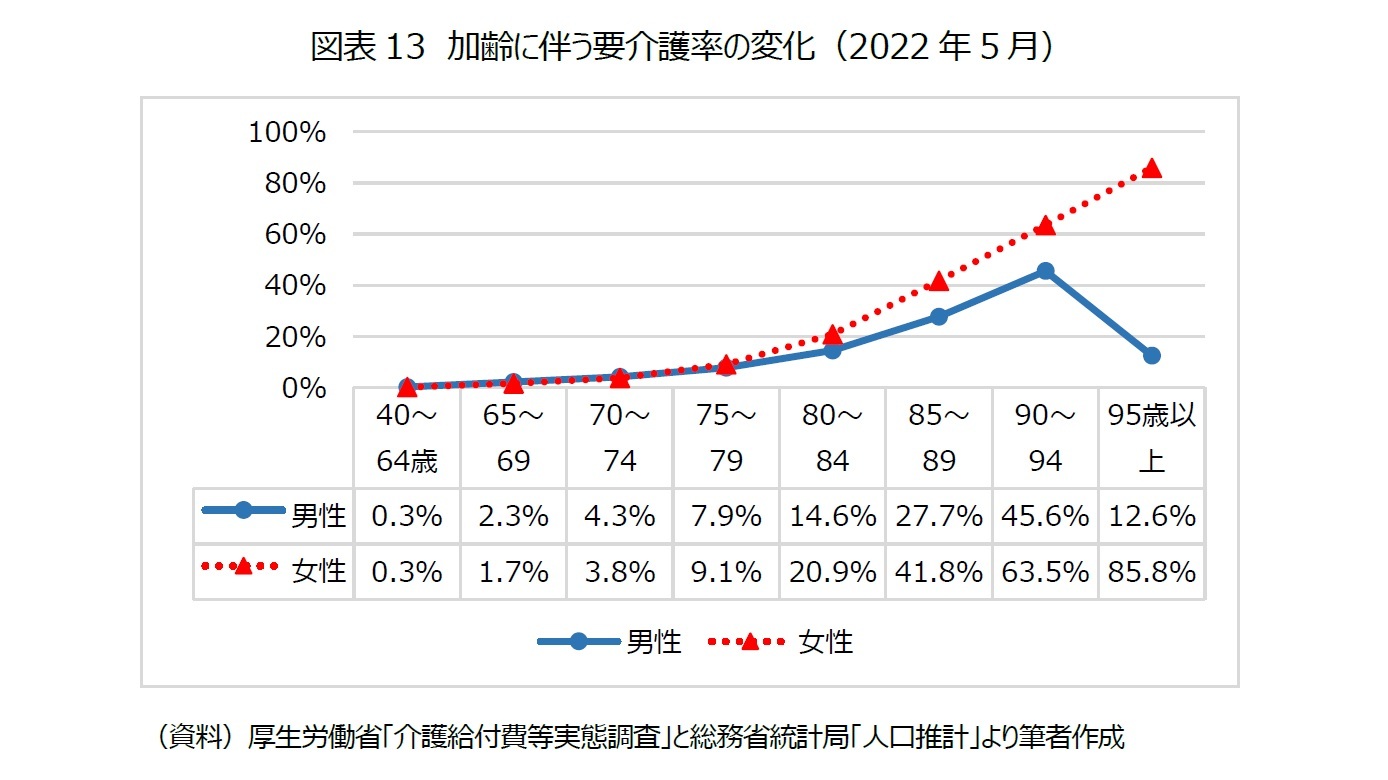

上記でみた自立度の低下について、要介護認定の年齢階級別の状況から確認しておきたい。厚生労働省の「介護給付費等実態調査」と総務省統計局「人口推計」から、要支援1以上または要介護1以上と認定された人が、人口に占める割合「要介護率」を算出し、年齢階級別に示したものが図表13である。これによると、要介護率は特に70歳代後半から徐々に上昇し、男女ともに、80歳前半には2割前後、80歳後半では3~4割、90歳前半で約5~6割に上る。95歳以上では、女性は9割近いのに対し、男性は約1割に急落している。これには、①でみたように、男性の場合、自立度の低下がほとんど見られない約1割を除けば、90歳頃で既に死亡に至るケースが多いためではないかと考えられる。

ここまで、加齢に伴う体力面と健康面の悪化、それらによる自立度の低下についてみてきたが、近年の老化に関する研究では「高齢者の若返り」が指摘されているため、補足のために述べておきたい。

日本老年学会は2017年、「高齢者」の新たな定義を「75歳以上」、65~74歳を「准高齢者」と提言する報告書を発表した9。その主な根拠は、高齢者における疾患の発生や受療実績の低下傾向、身体的老化の遅れ、歯数の減少の遅れ、知的機能の上昇傾向などである。ただし、近年の高齢者を、過去の高齢者と比べると、老化現象の出現に遅れが見られているという趣旨であり、老化自体を否定するものではない。

9 日本老年学会・日本老年医学会(2017)「高齢者に関する定義検討ワーキンググループ報告書」

(2022年11月22日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高齢化と移動課題(上)~現状分析編~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高齢化と移動課題(上)~現状分析編~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!