- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者のQOL(生活の質) >

- 高齢化と移動課題(上)~現状分析編~

高齢化と移動課題(上)~現状分析編~

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

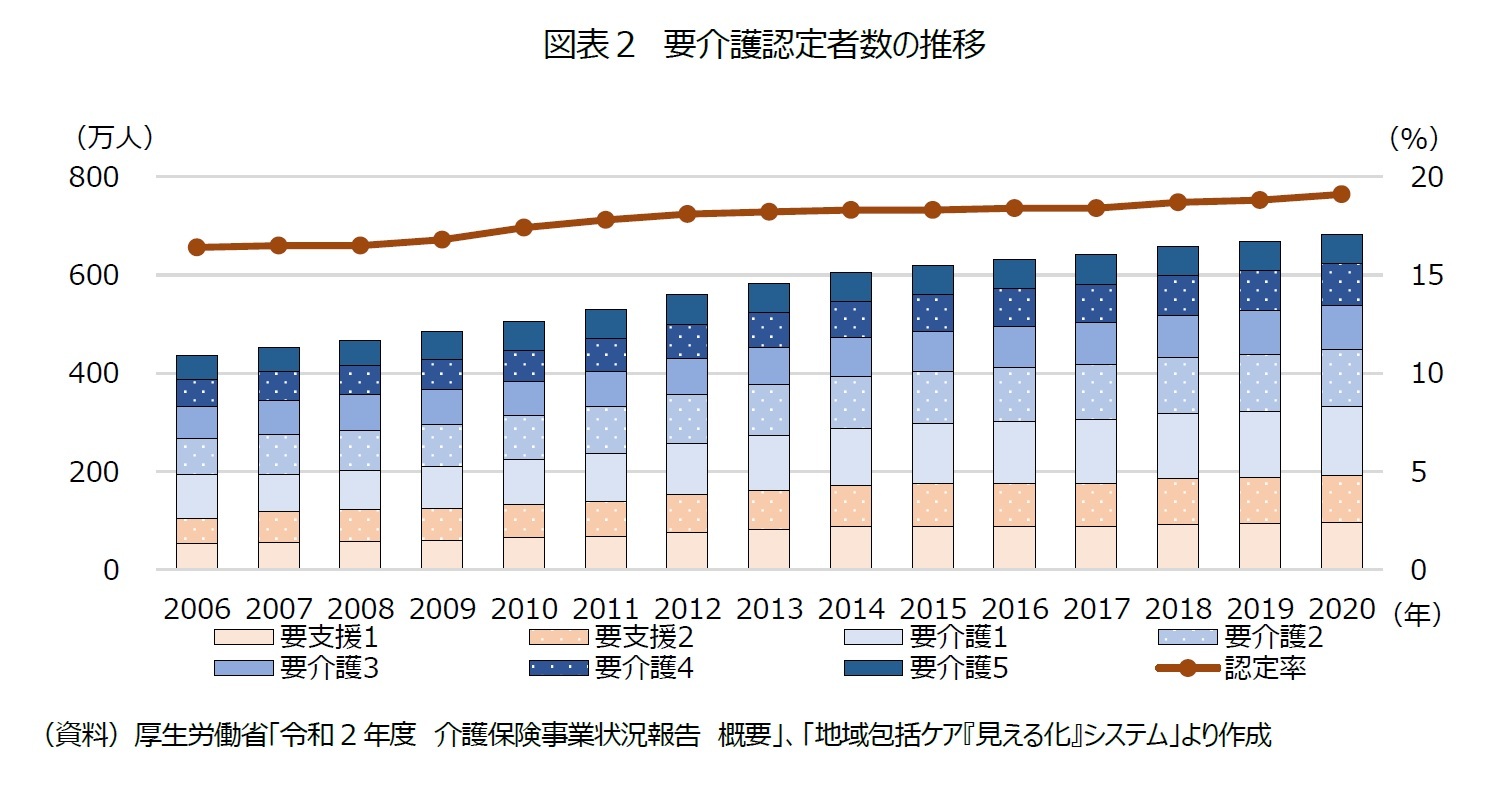

この間、国内では介護保険制度の創設など、高齢者を支える社会保障制度は構築されてきた。しかし、果たしてそれで、人々が「人生100年」と言われる長い老後を、安心して、自分らしく生活していける社会になったかのというと、そうは言えないだろう。その要因には、個人が定年後・老後に向けた意識や準備が不十分であることや、経済社会システムが、「現役」世代の消費者像や従来の人口構成を前提としており、高齢化によるニーズの変化に適応できていないことが挙げられるだろう。特に、近年増加している75歳以上の後期高齢者や要介護認定者への対応は、不十分であるように見える。

筆者はジェロントロジー(老年学)の観点から、高齢者の移動について研究しているが、公共交通を始めとする移動サービスは、高齢化への対応が遅れてきたもの典型だと考えている。その結果、80歳前後になってもマイカー運転を続けて交通事故を起こしたり、運転をやめて外出手段がなくなり、閉じこもりがちになったりしている高齢者がいる。いずれも高齢者の生活の質を大きく下げるものである。

本稿では、「移動」の分野で、高齢化がもたらす課題を改めて述べ、その要因を「身体的制約」、「心理的制約」、「環境的制約」、「経済的制約」という四つの制約に分けて説明する。本稿に続く(下)では、今後、高齢者が気軽に外出し、安心して自分らしく暮らしていけるように、それぞれの制約を緩和する方法と、超高齢社会に適応した移動サービスの在り方について、具体的に検討していきたい。

1 総務省「人口推計」。

2 東京大学高齢社会総合研究機構(2017)『東大がつくった高齢社会の教科書』東京大学出版会

2――国内における高齢化の状況

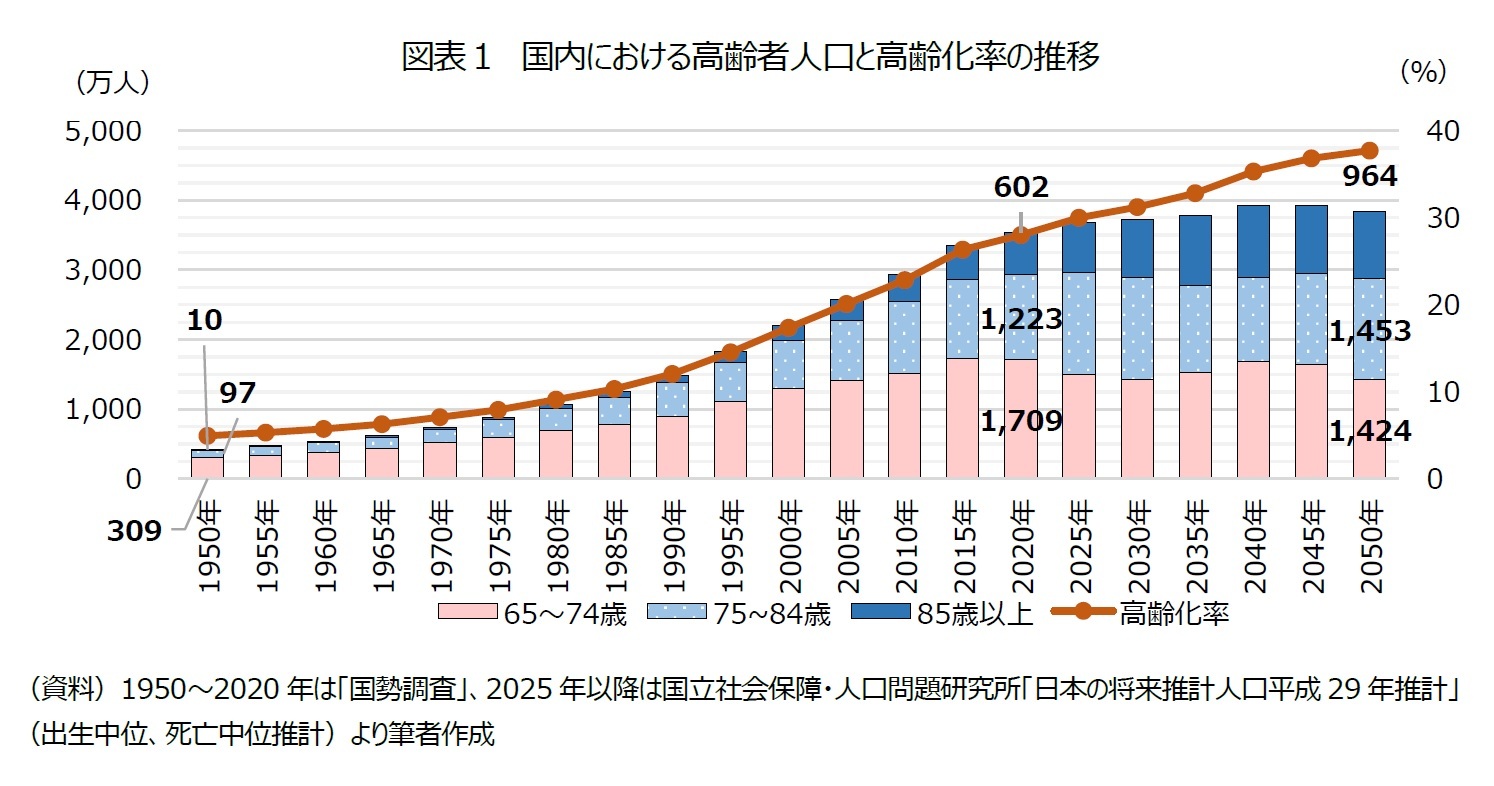

まず国内の高齢化の推移について確認したい。戦後、国内では医療の発達や栄養状態の改善などによって平均寿命が急伸し、それに伴って65歳以上の高齢者人口も増え続けてきた。図表1は、1950年から100年間の高齢者数の実績と見通しを、「65~74歳」と「75~84歳」と「85歳以上」の3区分に分けて示したものである。

戦後間もない1950年には「65~74歳」人口は309万人、「75~84歳」は97万人、「85歳以上」は10万人と、現在から見ると驚くほど少数であったが、年を追うごとにいずれも増え続け、2020年には、それぞれ1,709万人(総人口の13.5%)、1,223万人(同9.7%)、602万人(同4.8%)となった。この間、高齢化率も上昇の一途をたどり、1950年の5%から2020年には30%近くまで上昇した。

今後の推計を見ると、65~74歳の前期高齢者は2020年でいったん頭打ちになり、減少に向かう見込みである(2035年から2040 年までは再び増加の見通し)。後期高齢者のうち75~84歳は2025年頃まで増加が続き、2030~2040年頃にはやや減少するが、2045年から再び増加する。85歳以上は2035年には1,000万人を突破し、その後も2050年までは1,000万人前後で推移すると見られる。高齢化率は上昇の一途をたどり、2050年には38%に達すると推計されている。

なお、この図表で後期高齢者を3区分に分けたのは、4-1|(2)(3)で述べるように、一言で「高齢者」と言っても、75歳頃から疾患によって入院・通院する比率が大幅に上昇したり、先行研究によって、75歳頃と85歳頃を目安に身体的自立度の低下が進み、要介護認定率も大幅に上昇することが分かっているためである。地域において「65歳以上の高齢者が増える」というのと、「85歳以上の高齢者が増える」というのでは、援助へのニーズも大きく異なってくるので、注意しておく必要があるだろう。

3――高齢化による移動課題

ここからは移動分野に目を向けて、高齢化がもたらす課題についてみていきたい。主な移動課題は、高齢になってもマイカー運転を続けて交通事故リスクに直面することと、マイカー以外の移動手段が確保されていないために、運転できなければ外出困難になることの2点である。

まず1点目から説明したい。高齢になると、視力の低下(特に動体視力や、暗いところでモノが見え始める順応力、夜間視力の低下)、視野の縮小、状況に応じた判断や反応の遅れ、運転能力に対する過信などが影響して、運転に必要な能力が低下していくことが指摘されている3。4-1|(1)でも、視力や、暗い所に入った際に、暗さに順応して物が見えるようになる「薄明順応」は、様々な身体機能の中でも最も早く低下し始めることを説明している。従って、高齢になってから運転を続けると、事故を起こすリスクが高い。

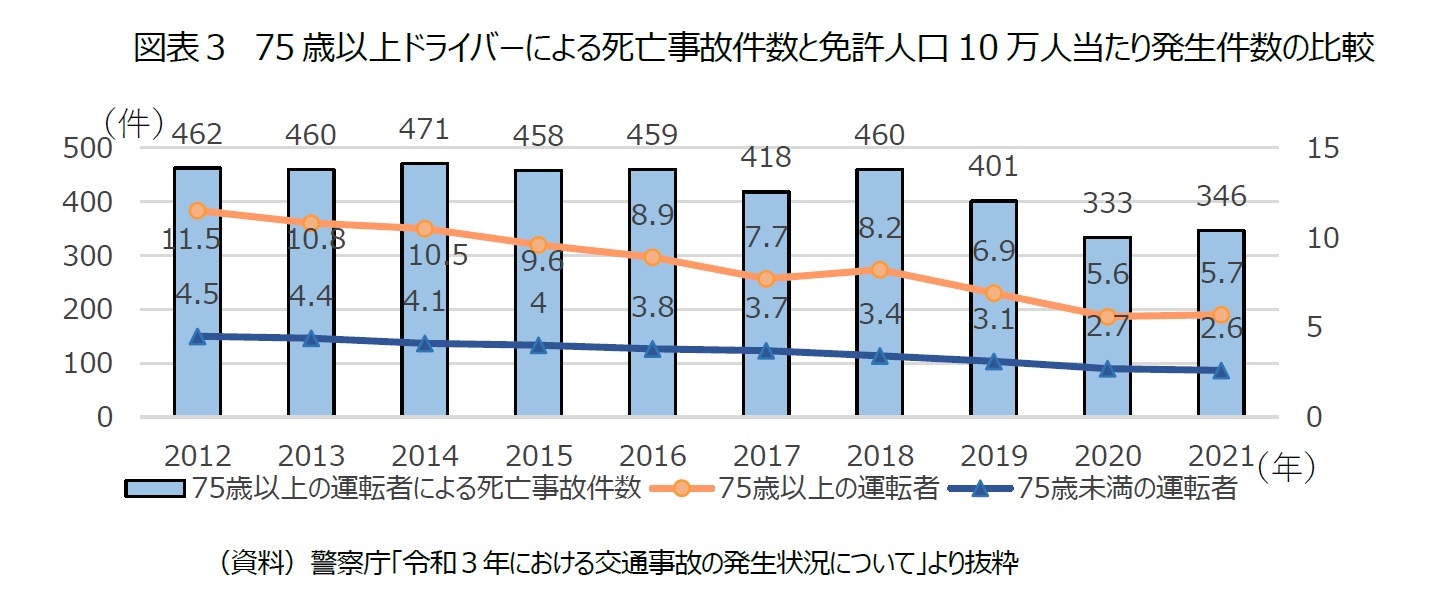

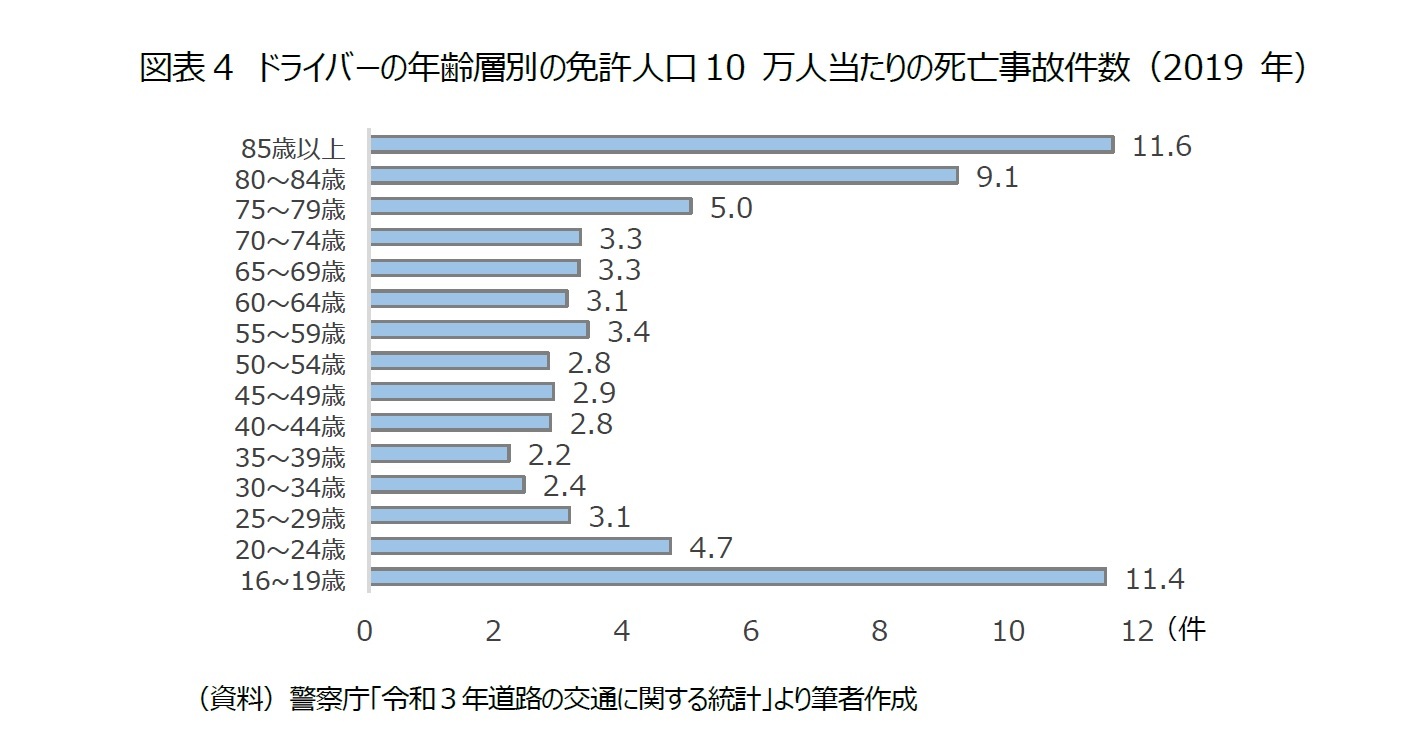

2021年には、75歳以上ドライバーによる死亡事故は346件発生した(図表3)4。免許人口10 万人当たりの死亡事故件数を見ると、過去10年の推移は低下傾向にはあるが、75歳未満と比べると依然開きが大きい。次に、年齢階級別に、免許人口10 万人当たりの死亡事故件数をみると、「25~29 歳」から「70~74 歳」までは2~3件だが、「75~79 歳」では5件、「80~84 歳」では9.1件まで上昇している(図表4)5。

3 所正文ほか(2018)『高齢ドライバー』文芸春秋

4 2012年から2019年までは年間400~500件を推移していたが、2020年から300件台に減少したのは、4-2|で述べるように、コロナ禍において特に高齢者の外出自粛傾向が強かったことが要因だと考えられる。

5 4で述べた通り、2020 年と2021 年についてはコロナ禍の影響で、高齢者の死亡事故件数が他の年代よりも低下した可能性があることから、ここではコロナ前の数値を使用した。

(1)外出率の低下

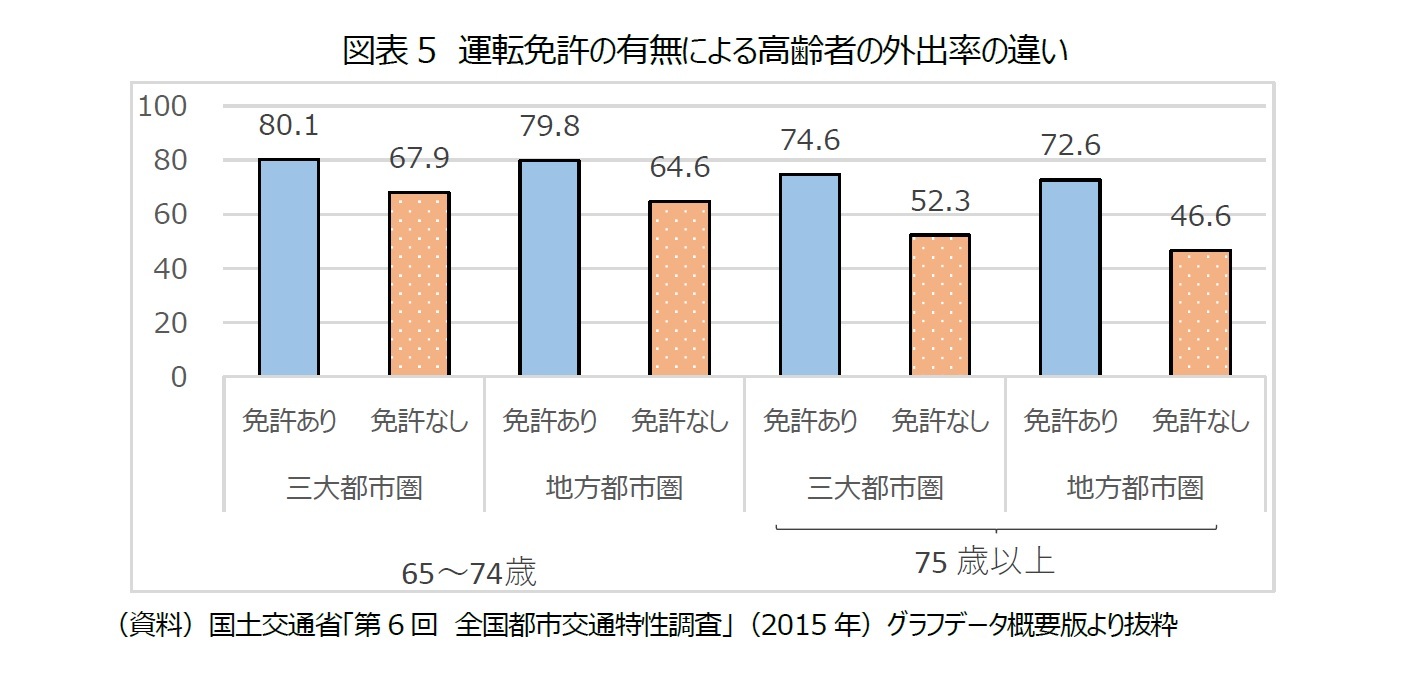

しかしながら、高齢者がひとたび運転をやめると、急に外出が減ることはよく知られている。国土交通省の「第6回 全国都市交通特性調査」(2015年)によると、「65~74歳」「75歳以上」のいずれの年齢階級においても、また三大都市圏と地方都市圏のいずれの地域でも、免許がない人は、免許がある人に比べて外出率(調査対象日に外出した人の割合)が低い(図表5)。

特に「75歳以上」の後期高齢者に関しては、三大都市圏と地方都市圏のいずれの地域でも、免許の有無によって外出率の差が20ポイント以上開いている。4-1|で述べるように、前期高齢者に比べて後期高齢者の方が、体力面や健康面の悪化が進み、自立度が低下した人が増えるため、いったんマイカーを手放すと、公共交通利用への転換がより難しいと考えられる。

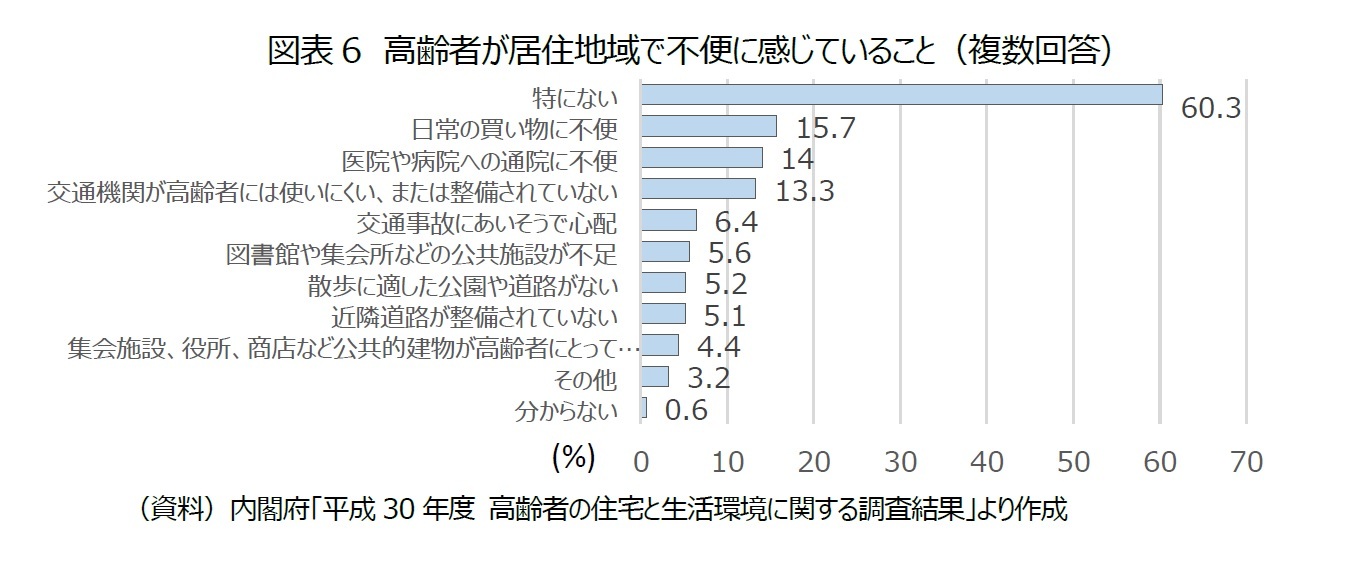

次に、高齢者の外出困難の状況について、各種の意識調査から確認していきたい。内閣府の「平成30年度 高齢者の住宅と生活環境に関する調査結果」によると、65歳以上(n=1,601人)が「居住地域で不便に感じていること(複数回答)」は、「日常の買い物に不便を感じる」と回答した人は15.7%、「医院や病院への通院に不便」が14%、「交通機関が高齢者には使いにくい、または整備されていない」が13.3%など、それぞれ1割以上の高齢者が、買い物や通院に困難を感じていることが分かった(図表6)。都市規模別で見ると、小都市や町村はいずれの回答も2割前後で、中都市・大都市(1割前後)よりも高い傾向があった。小都市や町村の方が、公共交通が衰退しているためだと考えられる。

また、この調査では詳細な外出条件については設定していないが、高齢者の場合は、普段は乗り物に乗るか徒歩で買い物や通院をすることができても、買い物の荷物があったり、気温や降雨、降雪など気象条件が悪かったりする場合は、移動の負担が増すため、外出が億劫になる点にも注意が必要だろう。

(2022年11月22日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 -

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【高齢化と移動課題(上)~現状分析編~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

高齢化と移動課題(上)~現状分析編~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!