- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2022~2024年度経済見通し(22年11月)

2022年11月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(実質GDPが直近のピークを超えるのは2024年度)

2022年7-9月期は4四半期ぶりのマイナス成長となったが、輸入の大幅増加がその主因であり、景気悪化を意味するものではない。消費、設備を中心に国内需要は底堅い動きが続いており、景気は回復基調を維持していると判断される。

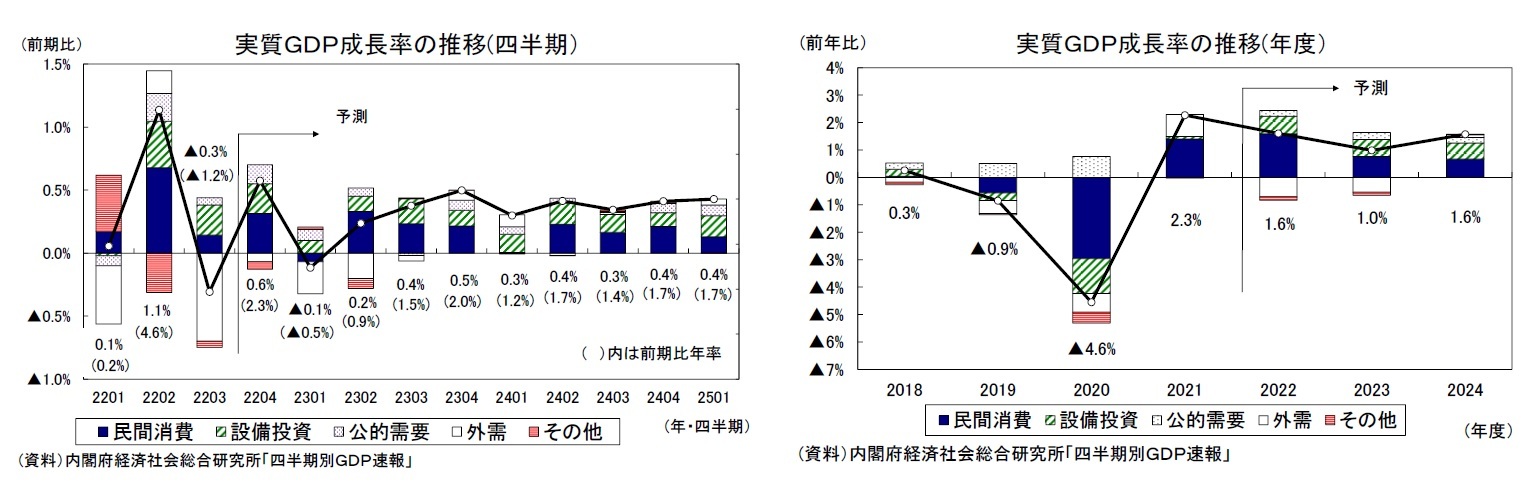

2022年10-12月期は、海外経済の低迷を受けて輸出が減少に転じる一方、全国旅行支援による押し上げ効果もあり民間消費が高めの伸びとなること、高水準の企業収益を背景に設備投資が堅調を維持することなどから、前期比年率2.3%のプラス成長となることが予想される。しかし、2023年1-3月期は、欧米のマイナス成長が続く中で、輸出の減少幅が拡大すること、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて民間消費が再び停滞することから、前期比年率▲0.5%と小幅ながらマイナス成長になると予想している。2023年度入り後は、引き続き輸出が景気の牽引役となることは期待できないものの、特別な行動制限がなければ、高水準の家計貯蓄や企業収益を背景とした民間消費、設備投資の増加を主因として、プラス成長が続くことが予想される。

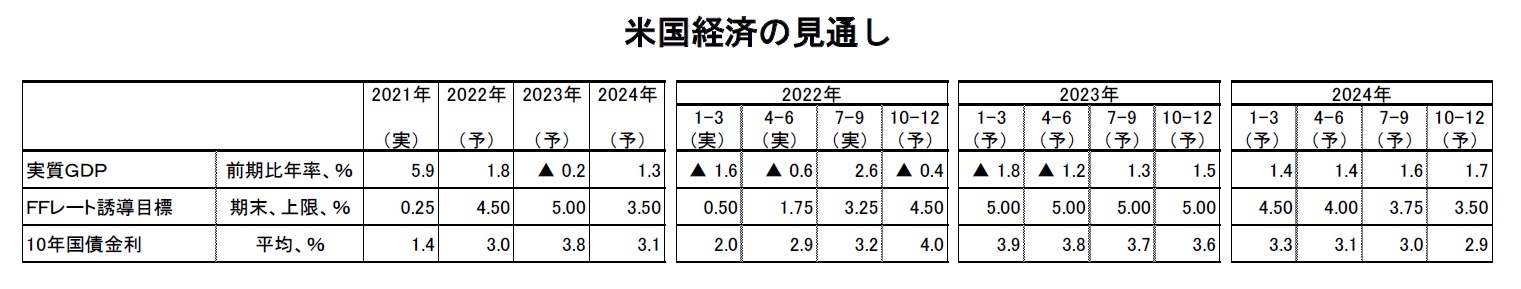

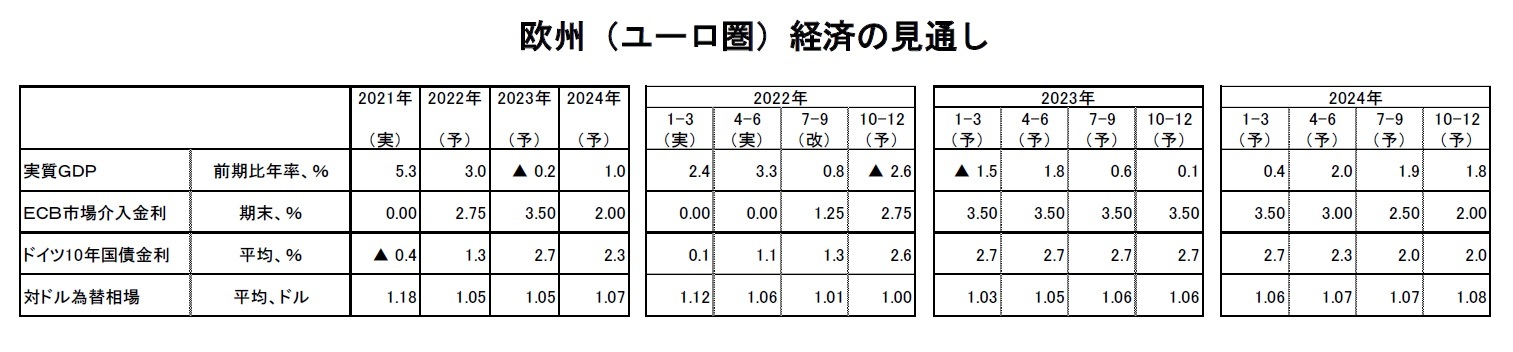

現時点では、米国、ユーロ圏のマイナス成長は小幅にとどまり、日本は景気回復基調が維持されることをメインシナリオとしている。しかし、米国、ユーロ圏の景気後退が深刻化した場合は、日本も景気後退が避けられなくなるだろう。ゼロコロナ政策継続による中国経済の下振れ、冬場の電力不足による経済活動の制限、新型コロナウイルス感染拡大時の政策対応の不確実性、なども景気の下振れリスクとして挙げられる。

新型コロナウイルス感染症を完全に終息させることは困難であり、新規陽性者数は今後も増減を繰り返すことが見込まれる。感染拡大時にも経済社会活動を制限することがないように、新型コロナウイルスの感染症法上の見直しや医療提供体制の整備が求められる。

2022年7-9月期は4四半期ぶりのマイナス成長となったが、輸入の大幅増加がその主因であり、景気悪化を意味するものではない。消費、設備を中心に国内需要は底堅い動きが続いており、景気は回復基調を維持していると判断される。

2022年10-12月期は、海外経済の低迷を受けて輸出が減少に転じる一方、全国旅行支援による押し上げ効果もあり民間消費が高めの伸びとなること、高水準の企業収益を背景に設備投資が堅調を維持することなどから、前期比年率2.3%のプラス成長となることが予想される。しかし、2023年1-3月期は、欧米のマイナス成長が続く中で、輸出の減少幅が拡大すること、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて民間消費が再び停滞することから、前期比年率▲0.5%と小幅ながらマイナス成長になると予想している。2023年度入り後は、引き続き輸出が景気の牽引役となることは期待できないものの、特別な行動制限がなければ、高水準の家計貯蓄や企業収益を背景とした民間消費、設備投資の増加を主因として、プラス成長が続くことが予想される。

現時点では、米国、ユーロ圏のマイナス成長は小幅にとどまり、日本は景気回復基調が維持されることをメインシナリオとしている。しかし、米国、ユーロ圏の景気後退が深刻化した場合は、日本も景気後退が避けられなくなるだろう。ゼロコロナ政策継続による中国経済の下振れ、冬場の電力不足による経済活動の制限、新型コロナウイルス感染拡大時の政策対応の不確実性、なども景気の下振れリスクとして挙げられる。

新型コロナウイルス感染症を完全に終息させることは困難であり、新規陽性者数は今後も増減を繰り返すことが見込まれる。感染拡大時にも経済社会活動を制限することがないように、新型コロナウイルスの感染症法上の見直しや医療提供体制の整備が求められる。

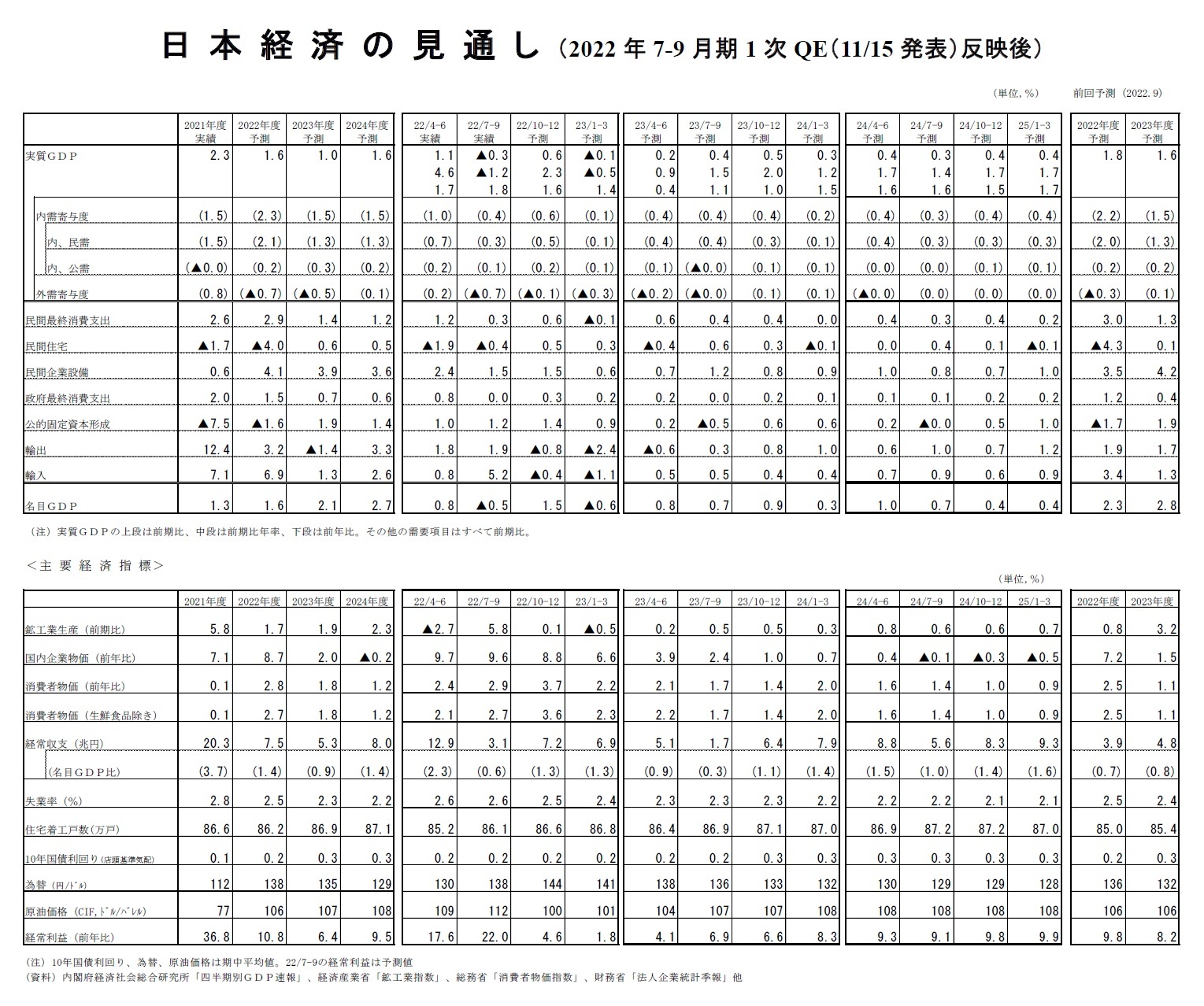

実質GDP成長率は、2022年度が1.6%、2023年度が1.0%、2024年度が1.6%と予想する。2023年度は民間消費、設備投資などの国内需要は底堅く推移するものの、海外経済の減速を背景に輸出が減少に転じることを主因として成長率は低下する。2024年度は海外経済の持ち直しを受けて輸出が増加に転じることから、成長率は高まるだろう。

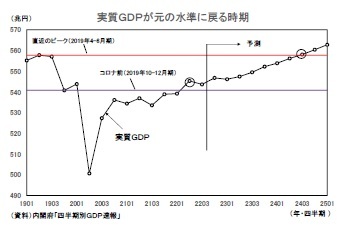

2022年7-9月期はマイナス成長となったが、実質GDPの水準はコロナ前(2019年10-12月期)を0.5%上回っている。しかし、日本は消費税率引き上げの影響で2019年10-12月期に前期比年率▲11.2%の大幅マイナス成長となっており、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化する前に経済活動の水準が大きく落ち込んでいた。直近のピークである2019年4-6月期と比較すると、2022年7-9月期の実質GDPは▲2.5%低く、経済の正常化にはまだかなりの距離がある。

2022年7-9月期はマイナス成長となったが、実質GDPの水準はコロナ前(2019年10-12月期)を0.5%上回っている。しかし、日本は消費税率引き上げの影響で2019年10-12月期に前期比年率▲11.2%の大幅マイナス成長となっており、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化する前に経済活動の水準が大きく落ち込んでいた。直近のピークである2019年4-6月期と比較すると、2022年7-9月期の実質GDPは▲2.5%低く、経済の正常化にはまだかなりの距離がある。実質GDPが直近のピークである2019年4-6月期の水準を回復するのは、2024年7-9月期になると予想する。

需要項目別には、民間消費は持ち直しの動きが続くものの、本格回復までには時間を要するだろう。これまでに比べれば感染動向に左右されにくくなったものの、引き続き感染症への警戒感が一定程度残ることが対面型サービス消費を抑制するためである。民間消費は2021年度の前年比2.6%の後、2022年度には同2.9%と伸びを高めるが、2023年度は同1.4%、2024年度は同1.2%と伸びが鈍化するだろう。民間消費が消費税率引き上げ前の直近のピークである2019年7-9月期を上回るのは2024年度入り後までずれ込むと予想する。

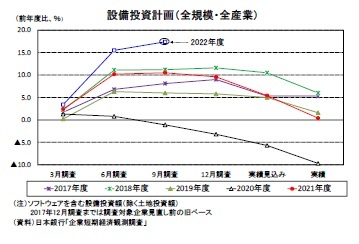

設備投資は、企業収益が高い伸びを続ける中でも、供給制約の影響もあって伸び悩みが続いてきたが、2022年度入り後は伸びが大きく高まっている。日銀短観2022年9月調査では、2022年度の設備投資計画(全規模・全産業、含むソフトウェア投資、除く土地投資額)が、前年度比17.4%の高い伸びとなった。

設備投資は、企業収益が高い伸びを続ける中でも、供給制約の影響もあって伸び悩みが続いてきたが、2022年度入り後は伸びが大きく高まっている。日銀短観2022年9月調査では、2022年度の設備投資計画(全規模・全産業、含むソフトウェア投資、除く土地投資額)が、前年度比17.4%の高い伸びとなった。供給制約や先行き不透明感が緩和されれば、高水準の企業収益を背景に、人手不足対応やテレワーク関連投資、デジタル化に向けたソフトウェア投資を中心に増加傾向が続く可能性が高い。

GDP統計の設備投資は、2021年度の前年比0.6%の後、2022年度が同4.1%、2023年度が同3.9%、2024年度が同3.6%と高めの伸びが続くことが予想される。

(経常収支の見通し)

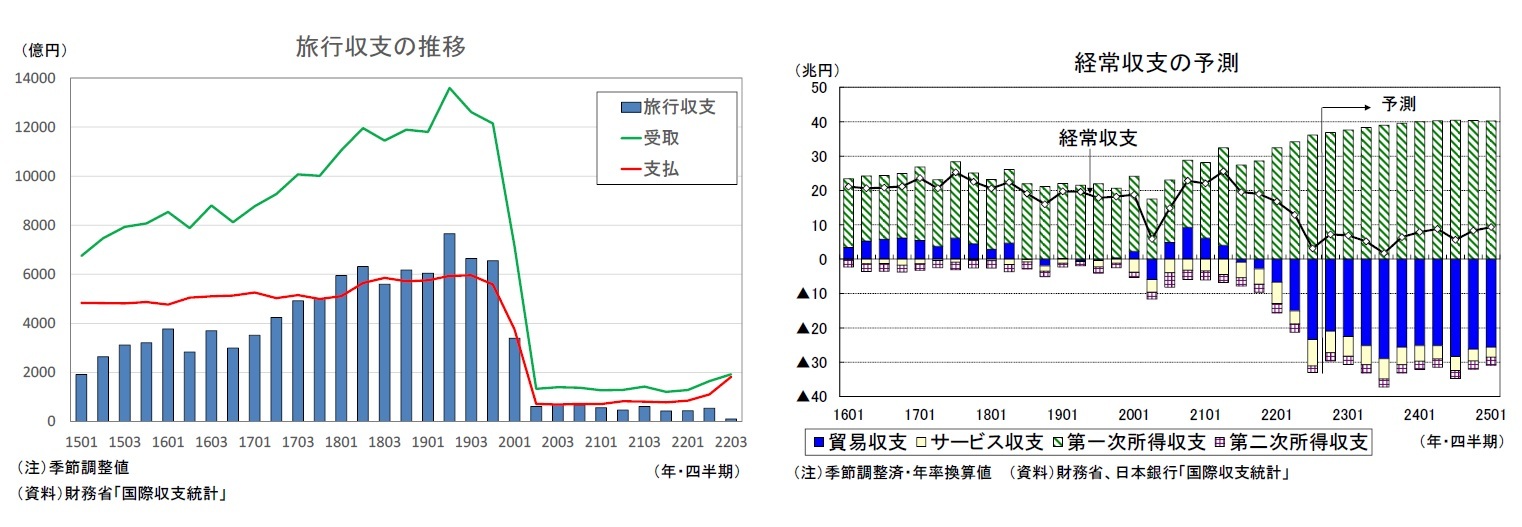

経常収支は、2021年4-6月期の25.6兆円(季節調整済・年率換算値)をピークに黒字幅の縮小が続き、2022年7-9月期には3.1兆円となった。貿易収支が2021年7-9月期に赤字に転じた後、原油価格の高騰や円安に伴う輸入の高い伸びによって赤字幅が急拡大していることが、経常収支の黒字幅縮小の主因となっている。また、サービス収支は旅行収支がインバウンド需要を中心に低迷していることなどから赤字が継続している。一方、多額の対外純資産や円安を背景に第一次所得収支が年率30兆円台まで拡大していることが、経常収支を大きく押し上げている。

先行きについては、原油高や円安の一服を受けて輸入金額の大幅増加に歯止めがかかる一方、海外経済の減速を背景として輸出の低迷が続くことから、貿易収支は大幅な赤字が続く可能性が高い。

水際対策が段階的に緩和されていることから、インバンド需要は若干持ち直しているが、現時点では日本からの出国者数の増加幅が訪日外客数の増加幅を上回っているため、旅行収支の黒字幅はむしろ縮小している。ゼロコロナ政策の影響もあり、コロナ前は訪日外国人の約3割を占めていた中国からのインバウンド需要が大きく回復することはしばらく期待できない。サービス収支はインバウンド需要の持ち直しから赤字幅が徐々に縮小するものの、そのペースは緩やかにとどまる可能性が高い。

予測期間の2024年度末までは、貿易収支とサービス収支の赤字を高水準の第一次所得収支の黒字が補う構図が続くだろう。経常収支は2021年度の20.3兆円(名目GDP比3.7%)から2022年度に7.5兆円(同1.4%)と大きく縮小した後、2023年度が5.3兆円(同0.9%)、2024年度が8.0兆円(同1.4%)と低水準の推移が続くと予想する。

経常収支は、2021年4-6月期の25.6兆円(季節調整済・年率換算値)をピークに黒字幅の縮小が続き、2022年7-9月期には3.1兆円となった。貿易収支が2021年7-9月期に赤字に転じた後、原油価格の高騰や円安に伴う輸入の高い伸びによって赤字幅が急拡大していることが、経常収支の黒字幅縮小の主因となっている。また、サービス収支は旅行収支がインバウンド需要を中心に低迷していることなどから赤字が継続している。一方、多額の対外純資産や円安を背景に第一次所得収支が年率30兆円台まで拡大していることが、経常収支を大きく押し上げている。

先行きについては、原油高や円安の一服を受けて輸入金額の大幅増加に歯止めがかかる一方、海外経済の減速を背景として輸出の低迷が続くことから、貿易収支は大幅な赤字が続く可能性が高い。

水際対策が段階的に緩和されていることから、インバンド需要は若干持ち直しているが、現時点では日本からの出国者数の増加幅が訪日外客数の増加幅を上回っているため、旅行収支の黒字幅はむしろ縮小している。ゼロコロナ政策の影響もあり、コロナ前は訪日外国人の約3割を占めていた中国からのインバウンド需要が大きく回復することはしばらく期待できない。サービス収支はインバウンド需要の持ち直しから赤字幅が徐々に縮小するものの、そのペースは緩やかにとどまる可能性が高い。

予測期間の2024年度末までは、貿易収支とサービス収支の赤字を高水準の第一次所得収支の黒字が補う構図が続くだろう。経常収支は2021年度の20.3兆円(名目GDP比3.7%)から2022年度に7.5兆円(同1.4%)と大きく縮小した後、2023年度が5.3兆円(同0.9%)、2024年度が8.0兆円(同1.4%)と低水準の推移が続くと予想する。

(物価の見通し)

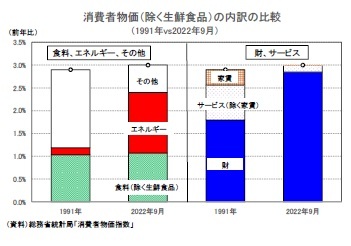

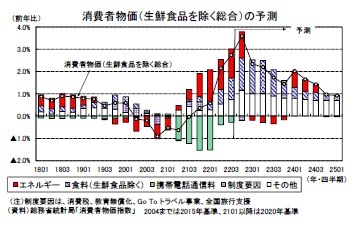

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は、エネルギーや食料の価格上昇を主因として、2022年9月に前年比3.0%となり、消費税率引き上げの影響を除くと1991年8月以来、31年1ヵ月ぶりの3%となった。10月には、携帯電話通信料の大幅値下げの影響が一巡すること、食料(生鮮食品を除く)の伸びが急加速することから、コアCPI上昇率は3%台半ばまで加速することが見込まれる。

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は、エネルギーや食料の価格上昇を主因として、2022年9月に前年比3.0%となり、消費税率引き上げの影響を除くと1991年8月以来、31年1ヵ月ぶりの3%となった。10月には、携帯電話通信料の大幅値下げの影響が一巡すること、食料(生鮮食品を除く)の伸びが急加速することから、コアCPI上昇率は3%台半ばまで加速することが見込まれる。

消費者物価上昇率は約30年ぶりの3%となったが、当時と現在では物価上昇の中身が大きく異なる。足もとの物価上昇の主因は、資源・穀物価格の上昇や円安の進展を受けたエネルギー、食料(生鮮食品を除く)の大幅上昇である。2022年9月のコアCPI上昇率3.0%のうち、エネルギーと食料の寄与が8割以上を占める。これに対し、1991年はエネルギーと食料の寄与は約4割であった。

消費者物価上昇率は約30年ぶりの3%となったが、当時と現在では物価上昇の中身が大きく異なる。足もとの物価上昇の主因は、資源・穀物価格の上昇や円安の進展を受けたエネルギー、食料(生鮮食品を除く)の大幅上昇である。2022年9月のコアCPI上昇率3.0%のうち、エネルギーと食料の寄与が8割以上を占める。これに対し、1991年はエネルギーと食料の寄与は約4割であった。財、サービス別には、2022年9月は物価上昇のほとんど全てが財によるもので、サービスの寄与はほぼゼロとなっている。家事関連サービス、医療・福祉サービスが下落していることに加え、家賃の伸びが低いことが、サービス価格低迷の要因となっている。これに対し、1991年は財の寄与が約6割、サービスの寄与が約4割となっていた。

サービス価格は賃金との連動性が高く、賃金伸び悩みが続く中ではサービス価格は上がらない。賃上げを通じてサービス価格が上昇することが、安定的で持続的な物価上昇が実現するための条件と言えるだろう。

今回の見通しでは、米国の利上げが2023年初め頃に打ち止めとなることを背景に、ドル円レートは緩やかな円高傾向で推移し、2022年半ばにピークアウトした原油価格は緩やかな上昇にとどまることを想定している。このため、しばらくは原材料価格の上昇を価格転嫁する形での物価上昇が続くものの、2023年度入り後には財価格の上昇ペースは鈍化することが予想される。一方、足もとではほぼゼロ%の伸びとなっているサービス価格は、賃上げ率の高まりを受けて、緩やかに上昇するだろう。

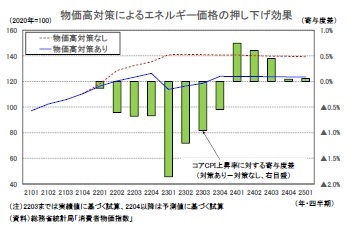

今後の物価動向を大きく左右するのは、物価高対策によるエネルギー価格の大幅な変動だ。エネルギー価格は2022年1月以降、燃料油価格激変緩和措置によってガソリン、灯油価格が抑制されてきたが、2023年1月以降は電気代、ガス代の抑制が加わることにより、物価高対策によるエネルギー価格の抑制効果は大きく拡大する。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年11月16日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/19 | 消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/17 | 貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2022~2024年度経済見通し(22年11月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2022~2024年度経済見通し(22年11月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!