- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 若年層市場・マーケット >

- Z世代を1000文字くらいで語りたい(3)-Z世代論を見る上での3つの視点

コラム

2022年11月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――Z世代論を見る上での3つの視点

前回のコラムにおいて、Z世代は1996年から2012年の間に生まれた概ね10歳から26歳の若者全てを指すため、同じZ世代の中でも年代間ギャップが生まれることを指摘した。17年の歳月のなかでは市場には大きなイノベーションが起き、商品も革新していくので、それを使用する消費者の価値観も刻一刻と変化していく。それにもかかわらず、単に同時期に生まれたというだけで「Z世代の消費は・・・」「Z世代のマーケティングは・・・」と括ってしまうのはあまりにも雑な議論だろう。筆者はZ世代論を取り扱う際には、3つの視点を考慮に入れるように心がけている。1つ目は前述した「17年間」という歳月における年代間ギャップによって消費に対する価値観の違いを配慮する必要があるという点である1。

1 そもそも同じZ世代でも話題の対象ではない年代も存在し、例えばZ世代のSNS利用率というトピックがあったとしたら、Twitterにおいては13歳以上でないとアカウントは作成できないため、必然的に小学生のZ世代は含まれていないのである。

1 そもそも同じZ世代でも話題の対象ではない年代も存在し、例えばZ世代のSNS利用率というトピックがあったとしたら、Twitterにおいては13歳以上でないとアカウントは作成できないため、必然的に小学生のZ世代は含まれていないのである。

2――ペルソナ

そして、2つ目は「ペルソナ」である。Z世代については、消費行動や文化から垣間見られるユニークな点にスポットを当てて、前述のようにZ世代を一括りにして共通した特徴がある様に紹介し、Z世代を体現する人格(ペルソナ)として扱われることが多い。

Z世代論に関心があるのは、Z世代ではない世代が大半である。彼らについて知りたいという好奇心が興味のベースにあり、わからないからこそ「Z世代は○○である」というある種のステレオタイプやイメージが提供されれば、(その真偽を確かめるすべもないし、それを確かめる必要もないため)その情報をそのまま受け入れてしまいがちである。例えば「Z世代の男性はメイクをすることが普通である」といった話題をよく見かける。メンズ美容総研が2022年1月に行った「メンズ美容定点調査」によれば10代のスキンケアの実施率は77.3%、メンズメイクの実施率は22.5%だったという2。メイク(化粧)そのものでは2割程度であり、一般化しているとまでは言えないだろう。この調査に限らずZ世代の流行は全体におけるムーブメントは何なのか、と理解に努めるよりも、その流行や特徴的な消費行動がどの層で、どのくらいの規模で行われているか理解したうえで現象を読み解く必要があると筆者は考える。現象そのものは若者文化を読み解く上で重要な要素であるため、若者の消費文化のあくまでも一側面として掘り下げ、1つの現象として扱う事には大いに意味があると思う。

2 「第1回 メンズ美容定点調査 男性が化粧をすることは「世間に受け入れられている」と半数近くが回答 実施率は「スキンケア:66.5%」「メイク:14.6%」」https://www.trenders.co.jp/news/2643/

Z世代論に関心があるのは、Z世代ではない世代が大半である。彼らについて知りたいという好奇心が興味のベースにあり、わからないからこそ「Z世代は○○である」というある種のステレオタイプやイメージが提供されれば、(その真偽を確かめるすべもないし、それを確かめる必要もないため)その情報をそのまま受け入れてしまいがちである。例えば「Z世代の男性はメイクをすることが普通である」といった話題をよく見かける。メンズ美容総研が2022年1月に行った「メンズ美容定点調査」によれば10代のスキンケアの実施率は77.3%、メンズメイクの実施率は22.5%だったという2。メイク(化粧)そのものでは2割程度であり、一般化しているとまでは言えないだろう。この調査に限らずZ世代の流行は全体におけるムーブメントは何なのか、と理解に努めるよりも、その流行や特徴的な消費行動がどの層で、どのくらいの規模で行われているか理解したうえで現象を読み解く必要があると筆者は考える。現象そのものは若者文化を読み解く上で重要な要素であるため、若者の消費文化のあくまでも一側面として掘り下げ、1つの現象として扱う事には大いに意味があると思う。

2 「第1回 メンズ美容定点調査 男性が化粧をすることは「世間に受け入れられている」と半数近くが回答 実施率は「スキンケア:66.5%」「メイク:14.6%」」https://www.trenders.co.jp/news/2643/

3――市場変化・社会変化

3つ目は「市場変化・社会変化」である。2.ペルソナで述べた通り、Z世代で流行っていると謳われているもののなかにも、手放しで信用できないことも多い。というのも、流行自体が昔の様に原宿発、渋谷発の様に特定の地域で若者文化が生まれる側面よりも、YouTubeやTIKTOKなどのインフルエンサーから発信されているモノやSNSによって趣味のコミュニティに属し、情報共有を行うことが一般的になったことで(世間的に見れば規模は小さいが)特定のファンコミュニティで爆発的にヒットしている商品なども多数存在しているからだ。従って、同じZ世代でも普段消費しているコンテンツによって流行していると感じるモノ・コトは千差万別なのである。

Z世代の消費に関する調査においても調査する地域や、調査対象者の学校内での人気度、ファッションやメイク情報に対する興味への度合いなどによって結果は異なるだろうし、ある意味原宿や渋谷など特定の場所が“流行が生まれる場所”という記号を擁し、その記号を求めて若者が訪れていた時代3の方が若者の流行を捉えやすかったと言えるだろう。そのため、筆者は特定の商品や消費行動の一側面のみを捉えてZ世代の普遍的な流行や特徴として整理する事には妥当性があるとは思えないのである4。

一方で、全ての消費者や生活者に影響を与えるような市場変化や社会変化をいつ経験したのか、他の世代と比較することによって、他の世代との違いを浮き彫りにし、その違いからZ世代の消費行動や価値観について語ることはできると思う。

市場変化に関してはスマートフォンを取り上げるのがわかりやすいだろう。2010年以降スマートフォンの保有率は若者を中心にガラケーを上回り、2013年の総務省「通信利用動向調査」によれば“13歳~19歳”のスマホ保有率は64.3%と、6割を超えた。2013年以降に携帯電話を初めて保有する若者の多くが、ガラケーではなくスマホを購入しているわけである。流行商品の購買経験の有無は前述した通り、どの層で流行っているか、誰向けの商品なのかといった点に影響を受けるが「ガラケーではなくスマホが選ばれることが普通になってきた」という市場動向は少なからず2013年以降に携帯電話の購入を検討したすべての若者に影響を与えた普遍的な事実であり、その事実の下で生まれる価値観や特徴(スマホネイティブ・SNSを参考に商品を購入するなど)を他の世代と比較することで彼らの消費文化の理解に繋げることができる。

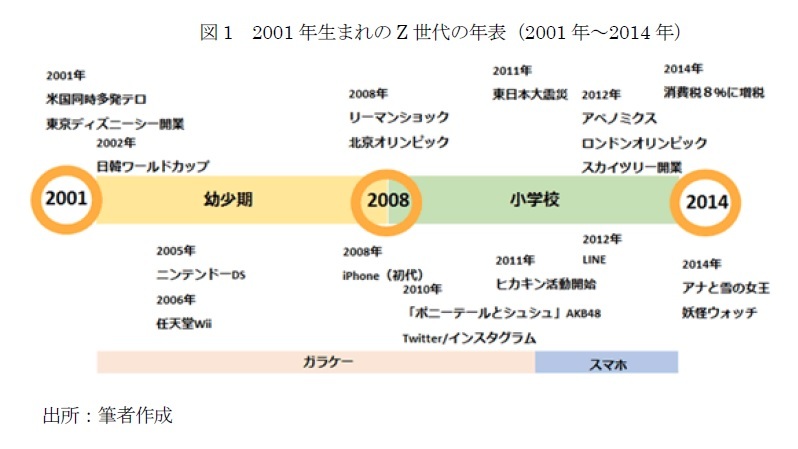

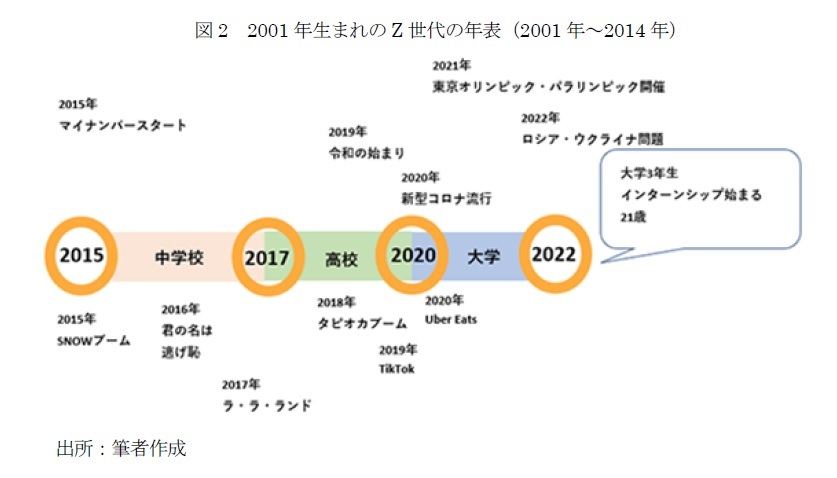

そこで、Z世代が生まれた年代別のイベントについて見てみよう。図1,2は2001年生まれのZ世代の年表である。彼らが生まれた2001年は東京ディズニーシーが開業しており、ディズニーリゾート旅行をするにあたっても、生まれた時からディズニーランドに行くか、ディズニーシーに行くかという選択肢が存在していたわけだ。また、幼少期の2008年には「iPhone」が誕生し、小学生で既にスマートフォンを持つ子どもたちも散見した。10歳の頃には人気ユーチューバーの「ヒカキン」が活動を開始している。サムライト株式会社による動画専用プラットホームの利用率調査をみるとZ世代のYouTube利用率は82.8%であり、今やYouTubeは若者に欠かせないプラットホームになっている5。この頃になると、現在では当たり前となったYouTuberという職業の萌芽を垣間見ることができ、個人が動画(コンテンツ)配信によって収益を得るというビジネスモデルに対する抵抗感や、ネット上に自身の肖像が残るという事に対する考え方も、それ以前の世代とは違う価値観が育まれていると言えるだろう。

Z世代の消費に関する調査においても調査する地域や、調査対象者の学校内での人気度、ファッションやメイク情報に対する興味への度合いなどによって結果は異なるだろうし、ある意味原宿や渋谷など特定の場所が“流行が生まれる場所”という記号を擁し、その記号を求めて若者が訪れていた時代3の方が若者の流行を捉えやすかったと言えるだろう。そのため、筆者は特定の商品や消費行動の一側面のみを捉えてZ世代の普遍的な流行や特徴として整理する事には妥当性があるとは思えないのである4。

一方で、全ての消費者や生活者に影響を与えるような市場変化や社会変化をいつ経験したのか、他の世代と比較することによって、他の世代との違いを浮き彫りにし、その違いからZ世代の消費行動や価値観について語ることはできると思う。

市場変化に関してはスマートフォンを取り上げるのがわかりやすいだろう。2010年以降スマートフォンの保有率は若者を中心にガラケーを上回り、2013年の総務省「通信利用動向調査」によれば“13歳~19歳”のスマホ保有率は64.3%と、6割を超えた。2013年以降に携帯電話を初めて保有する若者の多くが、ガラケーではなくスマホを購入しているわけである。流行商品の購買経験の有無は前述した通り、どの層で流行っているか、誰向けの商品なのかといった点に影響を受けるが「ガラケーではなくスマホが選ばれることが普通になってきた」という市場動向は少なからず2013年以降に携帯電話の購入を検討したすべての若者に影響を与えた普遍的な事実であり、その事実の下で生まれる価値観や特徴(スマホネイティブ・SNSを参考に商品を購入するなど)を他の世代と比較することで彼らの消費文化の理解に繋げることができる。

そこで、Z世代が生まれた年代別のイベントについて見てみよう。図1,2は2001年生まれのZ世代の年表である。彼らが生まれた2001年は東京ディズニーシーが開業しており、ディズニーリゾート旅行をするにあたっても、生まれた時からディズニーランドに行くか、ディズニーシーに行くかという選択肢が存在していたわけだ。また、幼少期の2008年には「iPhone」が誕生し、小学生で既にスマートフォンを持つ子どもたちも散見した。10歳の頃には人気ユーチューバーの「ヒカキン」が活動を開始している。サムライト株式会社による動画専用プラットホームの利用率調査をみるとZ世代のYouTube利用率は82.8%であり、今やYouTubeは若者に欠かせないプラットホームになっている5。この頃になると、現在では当たり前となったYouTuberという職業の萌芽を垣間見ることができ、個人が動画(コンテンツ)配信によって収益を得るというビジネスモデルに対する抵抗感や、ネット上に自身の肖像が残るという事に対する考え方も、それ以前の世代とは違う価値観が育まれていると言えるだろう。

2016年に彼らが中学生だった頃、世界での興行収入414.4億円を記録した新海誠監督による映画「君の名は」や、エンディングテーマの恋ダンスが社会現象を生んだドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」など、社会的ブームを生んだコンテンツが誕生している。

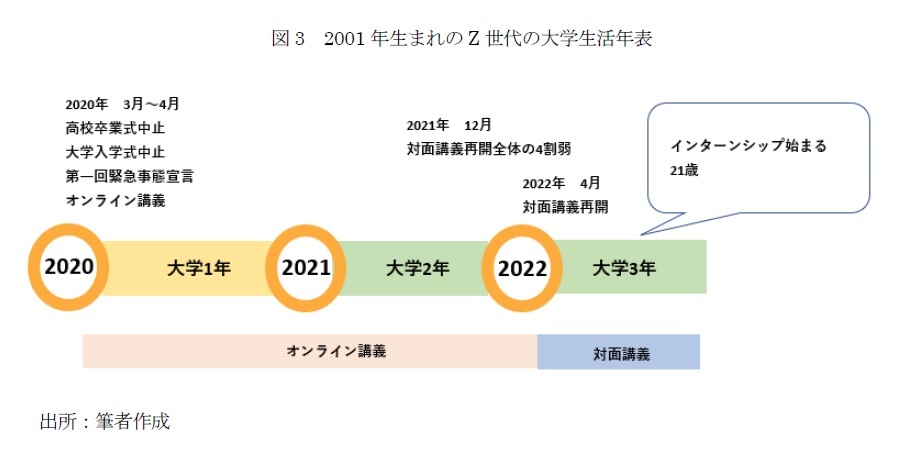

社会的変化の側面をみると、高校在学中には元号が「令和」に代わり、2020年彼らが大学に入学する頃、新型コロナウイルスが流行し、彼らはステイホームという新しい生活様式の中で大学生活を過ごしてきた。2022年現在、彼らの多くは大学3年生となり、中にはインターンシップなど就職活動を開始する者もいる。大学生活のほとんどをオンラインで過ごしてきた彼らの大学生時代の経験や思い出などは、それ以前の世代とは大きく異なっており、面接をする企業の人事担当者にとってもギャップを感じる場面もあるだろう(図3)。

筆者自身はいわゆる世代論は、その世代に対してある種のレッテルを貼る行為であり、あたかもその世代の人すべてが、同じ価値観、特徴を有しているように語られることに対して強い違和感を覚える。しかしながら、新型コロナウイルスの流行等の社会変化やIT革命による市場の変化は、全ての消費者が平等に影響を受けることであり、その変化をいつ受けたのか、また「iPhone」や「君の名は」といった特定の対象物を消費したのは何歳の頃だったのか、という世代間の変化をみることは、その世代の消費の特徴を認識するうえで重要な視点であると筆者は考えている。

社会的変化の側面をみると、高校在学中には元号が「令和」に代わり、2020年彼らが大学に入学する頃、新型コロナウイルスが流行し、彼らはステイホームという新しい生活様式の中で大学生活を過ごしてきた。2022年現在、彼らの多くは大学3年生となり、中にはインターンシップなど就職活動を開始する者もいる。大学生活のほとんどをオンラインで過ごしてきた彼らの大学生時代の経験や思い出などは、それ以前の世代とは大きく異なっており、面接をする企業の人事担当者にとってもギャップを感じる場面もあるだろう(図3)。

筆者自身はいわゆる世代論は、その世代に対してある種のレッテルを貼る行為であり、あたかもその世代の人すべてが、同じ価値観、特徴を有しているように語られることに対して強い違和感を覚える。しかしながら、新型コロナウイルスの流行等の社会変化やIT革命による市場の変化は、全ての消費者が平等に影響を受けることであり、その変化をいつ受けたのか、また「iPhone」や「君の名は」といった特定の対象物を消費したのは何歳の頃だったのか、という世代間の変化をみることは、その世代の消費の特徴を認識するうえで重要な視点であると筆者は考えている。

3 原宿や渋谷に行ったり、そこで買い物をすることがステータスだった時代。都市が劇場のような機能を持ち、例えば原宿は若者のお洒落の中心というコンテクストが整っているからこそ、そこに来る若者は着飾り、自分もそのおしゃれが生まれる街を構成する一部の様に振舞っていた。そのような意識を持つ若者が原宿を訪れるほど、原宿は流行の発信地という意味合いは広く認知されていき、そこで生まれる流行は、原宿という町の存在によって流行していることが保障されていた。現代は趣味や目的によって都市に求められている機能が細分化され、アニメが好きなら池袋に行くし、韓国文化が好きなら新大久保に行くし、地方にもわざわざ都心にでてこなくとも専門店は存在する。ネット通販やメルカリなどを使えば家に居ながらにしてほしいモノを購入できるようにもなった。必ずしも流行やトレンドを求めて原宿に行く必要がなくなったのである。

4 その特徴を消費文化のあくまでも一側面として掘り下げ、1つの現象として扱う事には大いに意味があると思う。

5 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000113.000011519.html

(2022年11月07日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1776

経歴

- 【経歴】

2019年 大学院博士課程を経て、

ニッセイ基礎研究所入社

・公益社団法人日本マーケティング協会 第17回マーケティング大賞 選考委員

・令和6年度 東京都生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課広報関連審査委員

【加入団体等】

・経済社会学会

・コンテンツ文化史学会

・余暇ツーリズム学会

・コンテンツ教育学会

・総合観光学会

廣瀬 涼のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/25 | 情報・幸福・消費──SNS社会の欲望の三角形-欲望について考える(1) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | 「イマーシブ」の消費文化論-今日もまたエンタメの話でも。(第7話) | 廣瀬 涼 | 基礎研レター |

| 2025/06/13 | 年齢制限をすり抜ける小学生たち-α世代のSNS利用のリアル | 廣瀬 涼 | 基礎研レポート |

| 2025/06/10 | ご当地VTuber「沢ところ」に2回目のインタビューをしてみた-今日もまたエンタメの話でも。(第6話) | 廣瀬 涼 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【Z世代を1000文字くらいで語りたい(3)-Z世代論を見る上での3つの視点】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

Z世代を1000文字くらいで語りたい(3)-Z世代論を見る上での3つの視点のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!