- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- テレワークはどういう企業が導入したか。時差通勤はどうだったか。

テレワークはどういう企業が導入したか。時差通勤はどうだったか。

保険研究部 主任研究員・ヘルスケアリサーチセンター兼任 村松 容子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――流行開始直後と比べると「テレワーク」は拡大。「時差通勤」は定着しなかった可能性。

2――テレワークや時差通勤を実施した企業の特徴と、“緊急事態宣言”や“まん防”適用期間との関係

2 民間企業、国家公務員、地方公務員。民間企業については、従業員数で1~49人/50~299人/300~999人/1000~4999人/5000人~の5つに分類した。

3 職場がある都道府県で分類するのが適切かもしれないが、本調査において勤務する都道府県は尋ねていないため、居住する都道府県で分類した。

4 調査を実施した2022年3月までに緊急事態宣言、または、まん延防止等重点措置が出ていた日数別に、居住都道府県を、I(90日以下、20都道府県)、II(91~180日、15都道府県)、III(181~270日、4都道府県)、IV(271~330日、4都道府県)、V(301日以上、4都道府県)に分類した。

5 調査を実施した2022年3月までの各都道府県における新規陽性者数(厚生労働省「新規陽性者数オープンデータ」)の合計を人口(総務省「人口動態調査」)で割って計算し、I(30人以下、23都道府県)、II(31~40人、10都道府県)、III(41~55人、4都道府県)、IV(56~80人、7都道府県)、V(81人以上、3都道府県)に分類した。

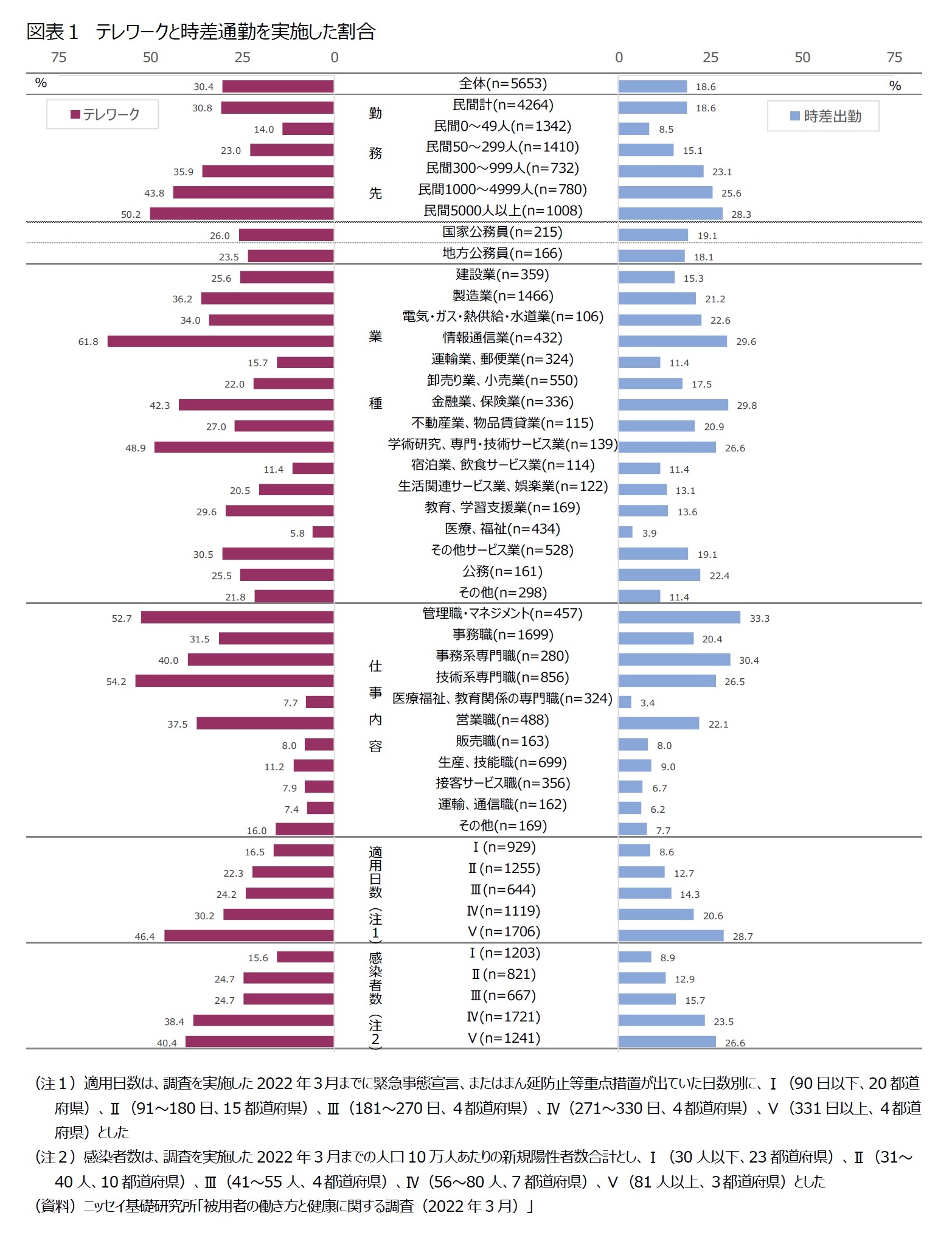

民間企業に勤める人においては、勤務先の従業員規模が大きいほどテレワークを実施している割合が高く、5000人以上の企業ではおよそ半数だった。業種別にみると、「情報通信産業(61.8%)」「学術研究・専門・技術サービス業(48.9%)」の順に高かった。もっとも低かったのが、「医療、福祉」で5.8%にとどまった。次いで、「宿泊業、飲食サービス業」「運輸業、郵便業」が低かった。仕事内容による差も見られ、「技術系専門職」、「管理職・マネジメント」、「事務系専門職」、「営業職」の順に実施率は高かった。一方、「運輸、通信職」「医療、福祉、教育関係の専門職」「接客サービス職」「販売職」「生産、技能職」といった対面による業務や工場等に赴く必要がある職種では1割前後にとどまった。また、居住地別では、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が適用された日数が調査を実施した2022年3月までに90日以下の都道府県居住者では16.5%だったのに対し、330日超の都道府県居住者では46.4%にのぼり、適用日数が多いほどテレワークを実施していた。人口あたりの新規陽性者数によっても違いがあり、10万人あたり30人以下の都道府県居住者では15.6%だったのに対し、80人超の都道府県居住者では40.4%にのぼった。

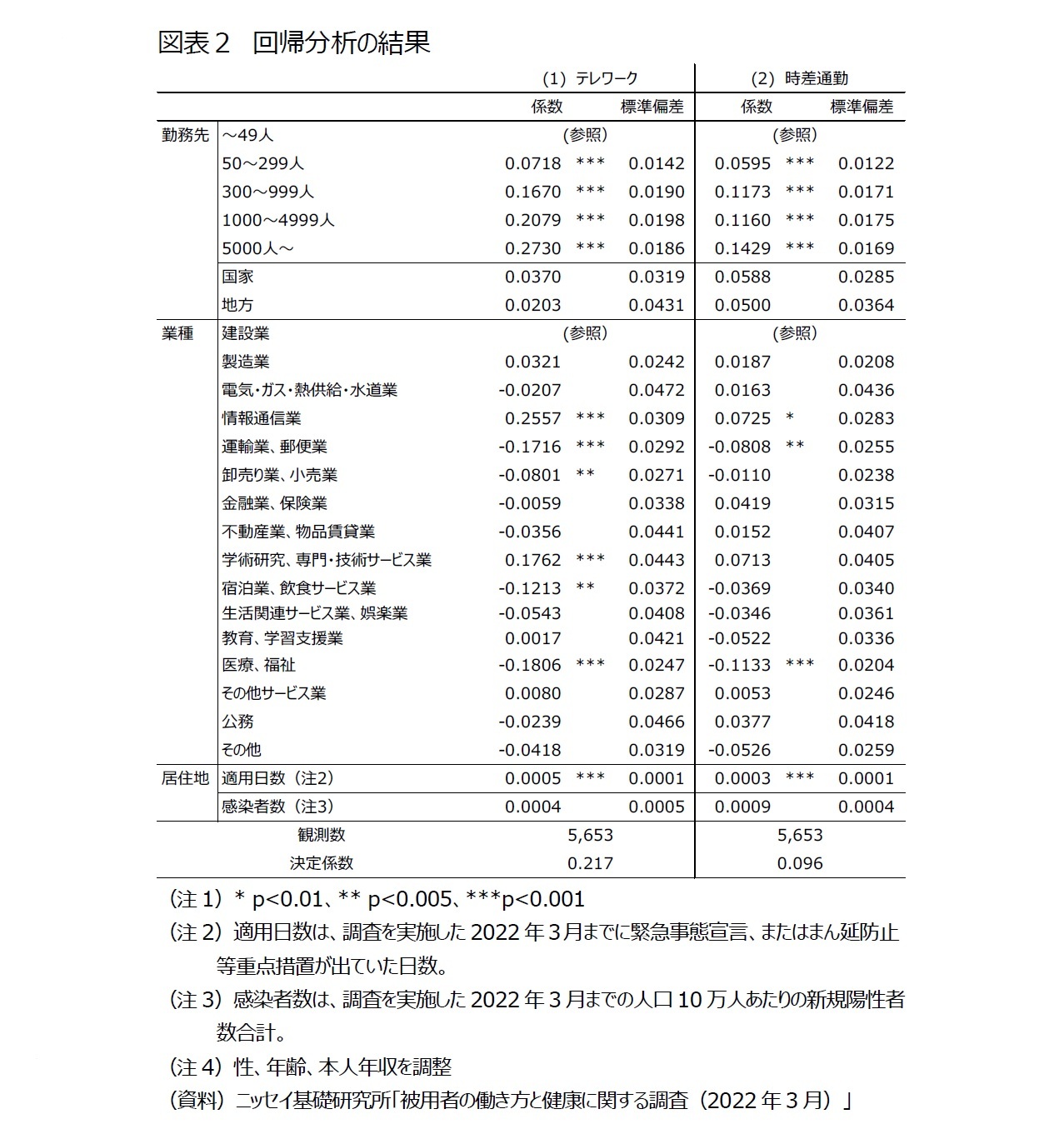

感染者数が多い都道府県で緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用日数が長いのはもちろん、大企業は感染が拡大しやすい大都市にあることが多かったり、業種によっては規模が大きい企業が多い等、業種と規模と地域には密接な関係がある等、変数間に偏りがあると推測できる。そこで、テレワークの実施がどの変数との関連が強いのかを推測するために、テレワークを実施したと回答した場合に1、そうでない場合に0をとるダミー変数を被説明変数とし、勤務先類型、業種、居住地における緊急事態宣言やまん延防止等重点措置適用日数、居住地における人口10万人あたりの新規陽性者数の合計を説明変数として線形確率モデル6による回帰分析を行った(図表2(1))。

その結果、業種では、「情報通信産業」「学術研究・専門・技術サービス業」が高く、「医療、福祉」「運輸業、郵便業」「宿泊業、飲食サービス業」が低くなっており、図表1と同様の傾向が確認できた。また、業種や居住地の等の影響を考慮しても、企業規模が大きいほどテレワークを実施していた。逆に、企業規模が同様であれば緊急事態やまん延防止等重点措置の適用日数が多い都道府県に住む人の勤務先ほどテレワークを実施していた。人口10万人あたりの新規感染者数の合計との関係は確認できなかった。図表1では、「製造業」や「金融業、保険業」も実施率が高かったが、これは製造業や金融業等に規模の大きい会社が多いことなどの特徴があるからだと考えられる。

6 図表1で使用した変数のうち、業種と仕事内容は、関連が強すぎたため、仕事内容は投入していない。その結果、多重共線性の度合いを表すVIFは1~3程度にとどまり多重共線性の問題はないと考えた。

時差通勤についても、図表1でみると、テレワーク実施と似た傾向があり、民間企業に勤める人においては、勤務先の従業員規模が大きいほど実施している割合が高かった。業種別にみると、「金融業、保険業」「情報通信業」「学術研究、専門・技術サービス業」の順に高かった。低かった順に、「医療、福祉(3.9%)」、次いで「運輸業、郵便業(11.4%)」「宿泊業、飲食サービス業(11.4%)」だった。仕事の内容による違いもテレワークと似た傾向があり、「管理職・マネジメント」「事務系専門職」「技術系専門職」「営業職」の順で実施率は高く、「医療、福祉、教育関係の専門職」「運輸、通信職」「接客サービス職」「販売職」「生産、技能職」では、時差通勤の実施においても1割に満たなかった。時差通勤においても、テレワークと同様に、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が適用された日数が多いほど、また人口あたりの新規陽性者数が多いほど、実施していた。ただし、いずれの分類においても、時差通勤の実施率はテレワークと同程度かそれ以下にとどまった。

時差通勤を実施したと回答した場合に1、そうでない場合に0をとるダミー変数を被説明変数とし、勤務先類型、業種、居住地における緊急事態宣言やまん延防止等重点措置適用日数、居住地における人口10万人あたりの新規陽性者数の合計を説明変数とした線形確率モデルによる回帰分析の結果を示す(図表2(2))。回答者の性、年齢、年収は調整した。

図表2(2)から、業種では、「情報通信産業」が高く、「医療、福祉」「運輸業、郵便業」が低くなっており、図表1と同様の傾向が確認できた。また、業種や居住地の等の影響を考慮しても、企業規模が大きいほど時差通勤も実施していた。逆に、企業規模が同様であれば緊急事態やまん延防止等重点措置の適用日数が多い都道府県に住む人の勤務先ほど時差通勤を実施していた。人口10万人あたりの新規感染者数の合計との関係は確認できなかった。

テレワークは実施せず、時差通勤のみ実施していたのは全体の4.6%にとどまり、規模の小さい企業、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用期間が比較的短い地域でやや高かった(図表略)。

3――コロナ収束後は、テレワークや時差通勤も収束してしまうのか

テレワークや時差通勤の実施には、業種による差があり、「情報通信業」はいずれも実施している割合が高かったが、「医療、福祉」「運輸業、郵便業」はいずれも低かった。この2業種は、対面でのサービス提供が求められているというだけでなく、コロナ禍においては、人々が頼りにした業種であり、感染拡大時にも、テレワークや時差通勤ができなかった可能性がある。

いずれも企業規模が大きいほど実施しており、同様の規模であれば緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用日数が長いほど実施していた。人口あたりの新規陽性者数との関連はなかった。企業において、テレワーク等の取り組みを緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用に連動させていたと考えられ、こういった宣言がなくなると、テレワークや時差通勤の実施も減っていく可能性がある。

アフターコロナを見据えた働き方として、全面的なテレワークへの切り替えを実施する企業がある一方で、新規陽性者数が落ち着きはじめると、オフィス勤務に戻す企業もあり、現在のところ、企業によって今後のテレワーク実施についての方針には差がありそうだ。しかし、テレワークや時差通勤は、コロナ禍においては感染拡大抑止策として拡大したが、従業員の柔軟な働き方をサポートする制度でもある。多くの調査があるが、総じて従業員の今後の利用希望は高い7。テレワークについては、コロナ禍で導入が進んだことで、メリットもデメリットも少しずつ共有されはじめている。感染拡大抑止としての役割だけでなく、柔軟な働き方をサポートする点での導入について議論が進むことを期待したい。

7 たとえば内閣府「第3回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」によると、テレワーク実施者の82.7%が今後のテレワークを希望している。また、NIRA「第7回テレワークに関する就業者実態調査(速報)」によると、テレワーク利用者のテレワーク利用希望は、高まっており、2022年5月時点で90%にのぼっている。

(2022年10月14日「基礎研レター」)

03-3512-1783

- 【職歴】

2003年 ニッセイ基礎研究所入社

村松 容子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/17 | 日本における「老衰死」増加の背景 | 村松 容子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | 保険ショップの利用実態とその変化~利用目的とチャネル選択にみる役割の変化 | 村松 容子 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/03 | BMIと体型に関する認識のズレ~年齢・性別による認識の違いと健康行動の関係 | 村松 容子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【テレワークはどういう企業が導入したか。時差通勤はどうだったか。】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

テレワークはどういう企業が導入したか。時差通勤はどうだったか。のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!