- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- 成年後見制度の利用促進には何が必要か

2022年09月28日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに:認知症や単身の高齢者は増加の見込み

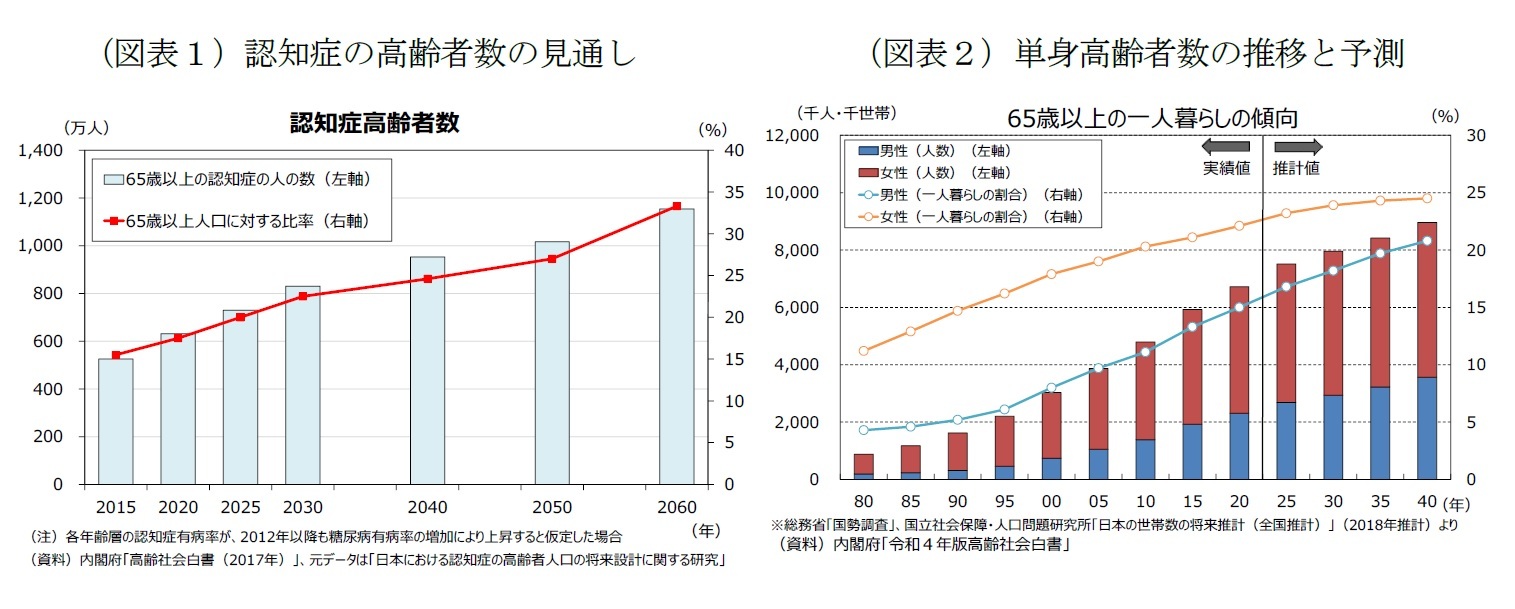

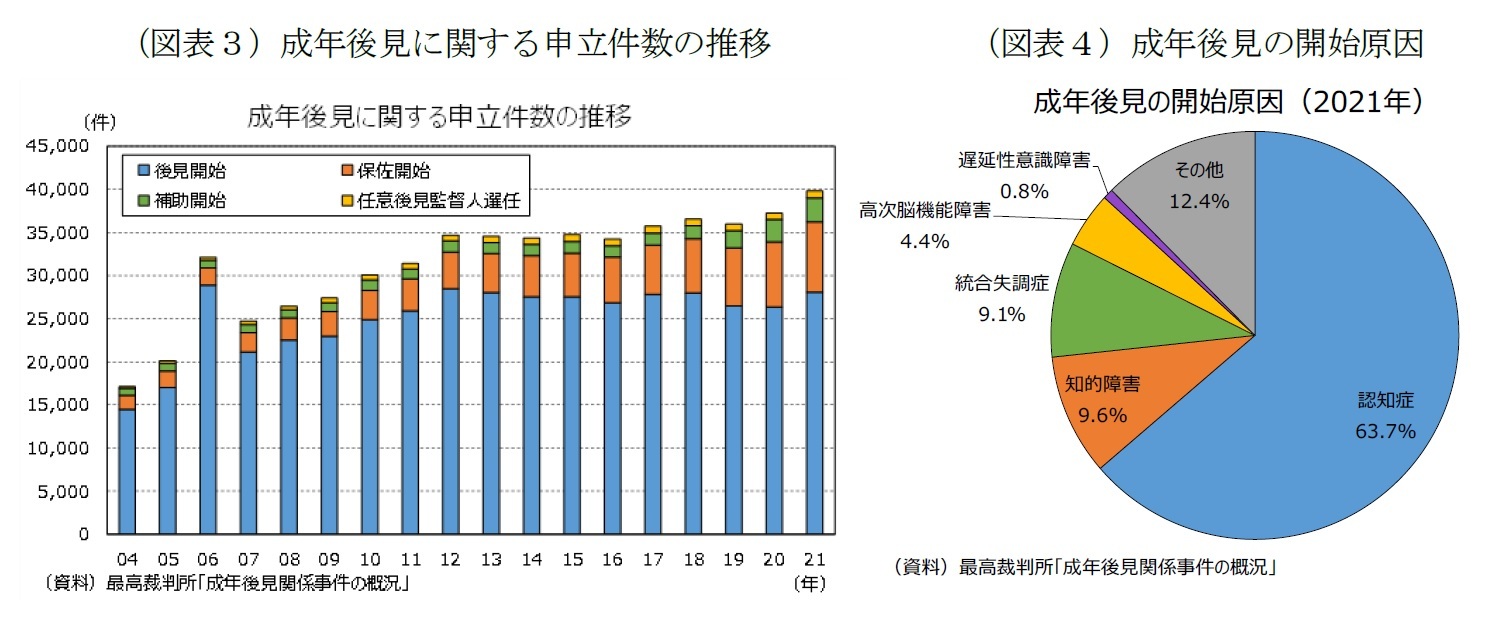

認知症や単身世帯の高齢者の増加は、同時に、判断能力の不十分な方が増加することを意味する。それによって、地域社会から孤立したり、身寄りがないことで生活に困難を抱えたりする人等の問題が一層顕在化することが懸念されることから、適切な対応が求められている。

その際には、「尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整備」1することが重要となる。この観点からは、いかにして権利擁護支援ニーズに応えるかがポイントとなる。権利擁護支援においては、財産管理・身上保護の2点への適切な対処が求められる。

判断能力が不十分になってしまった人が、法律行為を行うにあたって、極めて重要な役割を果たしているのが成年後見制度だ。もちろん、意思決定に関しては、可能な限り本人の意思が尊重されるべきだ。その上で、成年後見制度には、いざというときに本人の権利を擁護し、意思決定を行うための機能発揮が期待されている。しかし、成年後見制度をめぐっては課題も多く、利用はそれほど広がっていないのが現状だ。

本稿では、成年後見制度の現状を確認し、期待される権利擁護支援の在り方について検討する。

1 厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進計画」(令和4年3月25日閣議決定)より

その際には、「尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整備」1することが重要となる。この観点からは、いかにして権利擁護支援ニーズに応えるかがポイントとなる。権利擁護支援においては、財産管理・身上保護の2点への適切な対処が求められる。

判断能力が不十分になってしまった人が、法律行為を行うにあたって、極めて重要な役割を果たしているのが成年後見制度だ。もちろん、意思決定に関しては、可能な限り本人の意思が尊重されるべきだ。その上で、成年後見制度には、いざというときに本人の権利を擁護し、意思決定を行うための機能発揮が期待されている。しかし、成年後見制度をめぐっては課題も多く、利用はそれほど広がっていないのが現状だ。

本稿では、成年後見制度の現状を確認し、期待される権利擁護支援の在り方について検討する。

1 厚生労働省「第二期成年後見制度利用促進計画」(令和4年3月25日閣議決定)より

2――成年後見制度の概要

2.1 基本理念

はじめに、成年後見制度の概要について確認する。成年後見制度は、認知症や知的障害2・精神障害等により財産管理や日常生活に支障がある人(=本人)の法律行為を支える制度だ。政府は、成年後見制度の活用によって、制度を必要とする人が、尊厳のある本人らしい暮らしを継続できる体制を整備し、地域社会への参加の実現を可能とすることを目指す。この目的の下、法定後見人等(成年後見人・成年保佐人・成年補助人、以下「後見人等」)には、大きく、(1)財産管理:本人の預貯金の出し入れや不動産の管理などを行うこと、(2)身上保護:本人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと、の2点への対応が求められている3。

成年後見制度には、判断能力が低下した際、家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見」と、本人が自身の判断能力が不十分になったときのためにあらかじめ後見人を定めておく「任意後見」の2つの仕組みが存在する。法定後見は、本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の3つの区分に分けられている。このうち、最も後見人等の権限が広範に認められる「後見」の場合、成年後見人には財産に関するすべての法律行為の代理権が付与される。後見人等の利用が想定される主なケースとしては、預貯金等の管理・解約や介護保険契約、不動産の処分等の契約・手続や身上保護等が考えられる。

2 「障害」の表記については、「障がい」「障碍」等の表記を採用する例も見られる。本稿においては、法令上の表記に従って「障害」とする。

3 後見ポータルサイト(最高裁ホームページ)「成年後見制度について」(https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp1/index.html)より

はじめに、成年後見制度の概要について確認する。成年後見制度は、認知症や知的障害2・精神障害等により財産管理や日常生活に支障がある人(=本人)の法律行為を支える制度だ。政府は、成年後見制度の活用によって、制度を必要とする人が、尊厳のある本人らしい暮らしを継続できる体制を整備し、地域社会への参加の実現を可能とすることを目指す。この目的の下、法定後見人等(成年後見人・成年保佐人・成年補助人、以下「後見人等」)には、大きく、(1)財産管理:本人の預貯金の出し入れや不動産の管理などを行うこと、(2)身上保護:本人のために診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと、の2点への対応が求められている3。

成年後見制度には、判断能力が低下した際、家庭裁判所が後見人等を選任する「法定後見」と、本人が自身の判断能力が不十分になったときのためにあらかじめ後見人を定めておく「任意後見」の2つの仕組みが存在する。法定後見は、本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の3つの区分に分けられている。このうち、最も後見人等の権限が広範に認められる「後見」の場合、成年後見人には財産に関するすべての法律行為の代理権が付与される。後見人等の利用が想定される主なケースとしては、預貯金等の管理・解約や介護保険契約、不動産の処分等の契約・手続や身上保護等が考えられる。

2 「障害」の表記については、「障がい」「障碍」等の表記を採用する例も見られる。本稿においては、法令上の表記に従って「障害」とする。

3 後見ポータルサイト(最高裁ホームページ)「成年後見制度について」(https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp1/index.html)より

2.2 利用状況

前述の通り、成年後見制度は、本人の財産管理や身上保護における意思決定支援等において主要な役割を果たすことが期待されている。その際、特に「法定後見」の果たすべき役割は大きいと思われる。なぜなら、認知症等によって判断能力が不十分になってしまう前であれば、任意後見や信託の活用も検討することができるものの、判断能力が不十分になってしまった後の方や、はじめから判断能力が不十分である場合等に対する、本人の意思決定に関する権利擁護の制度は、現状「法定後見」のみであるためだ。

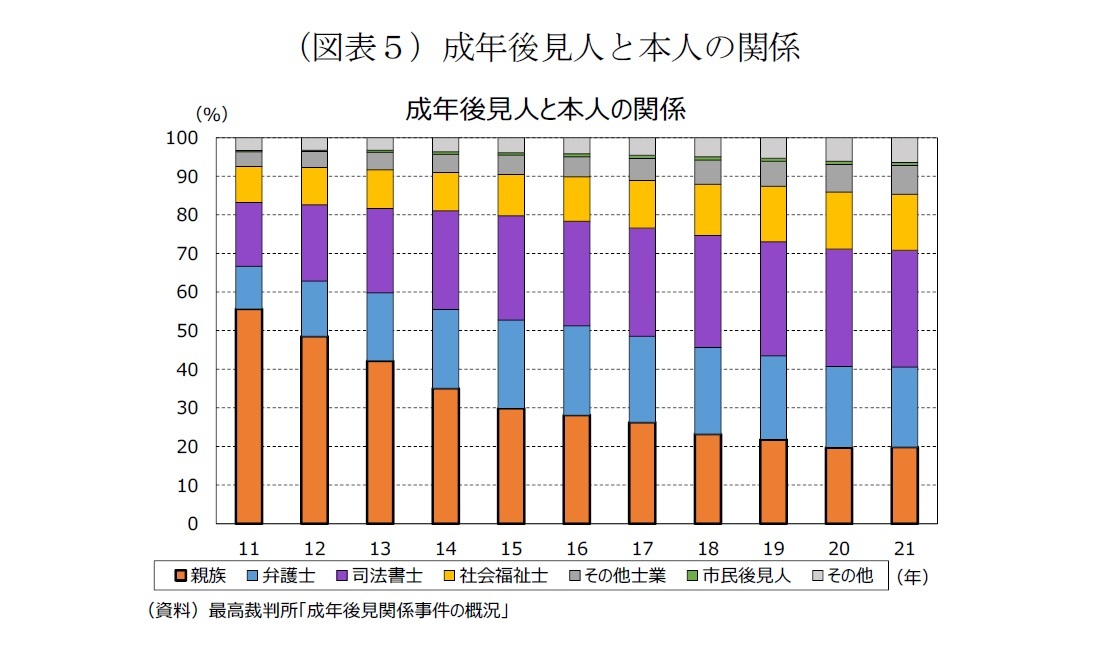

それにもかかわらず、法定後見をはじめとする成年後見制度の利用はそれほど広がりを見せていない。成年後見に関する申立件数の推移はやや増加傾向にはあるものの、年間約4万件程度にとどまる(図表3)。また、令和3年末時点での成年後見制度の利用者数は約24万人となっている。図表1の通り、2020年に認知症の方が約600万人いること等を考慮すると、潜在的に制度の利用が想定されている人のうち、実際に制度を利用しているのはごく一部にとどまっているのが現状と言える。なお、成年後見制度の開始原因としては、「認知症」が全体の約6割を占めており、その後、順に「知的障害」「統合失調症」と続いている(図表4)。

前述の通り、成年後見制度は、本人の財産管理や身上保護における意思決定支援等において主要な役割を果たすことが期待されている。その際、特に「法定後見」の果たすべき役割は大きいと思われる。なぜなら、認知症等によって判断能力が不十分になってしまう前であれば、任意後見や信託の活用も検討することができるものの、判断能力が不十分になってしまった後の方や、はじめから判断能力が不十分である場合等に対する、本人の意思決定に関する権利擁護の制度は、現状「法定後見」のみであるためだ。

それにもかかわらず、法定後見をはじめとする成年後見制度の利用はそれほど広がりを見せていない。成年後見に関する申立件数の推移はやや増加傾向にはあるものの、年間約4万件程度にとどまる(図表3)。また、令和3年末時点での成年後見制度の利用者数は約24万人となっている。図表1の通り、2020年に認知症の方が約600万人いること等を考慮すると、潜在的に制度の利用が想定されている人のうち、実際に制度を利用しているのはごく一部にとどまっているのが現状と言える。なお、成年後見制度の開始原因としては、「認知症」が全体の約6割を占めており、その後、順に「知的障害」「統合失調症」と続いている(図表4)。

3――成年後見制度の利用が広がらない理由

3.1 「使いづらい」制度

2021年の成年後見の開始の申立は39,809件4であった。このうち申立が認容されたのは37,582件と、申立件数の約95%に達する。5つまり、成年後見制度の利用を希望する人の大部分は、実際に制度を開始することができている。それにもかかわらず、成年後見制度の利用が広がらない原因はどこにあるのだろうか。

一般に、ある制度が適切に運用されているにもかかわらず、潜在的な利用想定者に利用が広がらない場合、その原因は、(1)制度の存在自体を知らない、(2)制度は知っているが利用を希望していない、のいずれかであると考えられる。

政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、2018年に成年後見制度利用促進会議(及び成年後見制度利用促進専門家会議)を厚生労働省に設置した。会議においては、利用促進のためには、(1)、(2)共に改善が必要であると指摘された。中でも、本人やその家族から見た際の制度自体の使いづらさは大きな課題であるとの言及は多くなされた。このことから、(2)の状態にある人の多さが利用促進の大きな妨げとなっていると考えられる。

制度の利用が希望されない具体的な要因としては、主に以下のような点が指摘された。

第一に、誰が後見人等になるかは家庭裁判所の選任に基づくことから、本人や家族の希望する人6が選ばれるとは限らない点だ。同時に、本人にとって最適であると思われる人物を家庭裁判所が選任するという制度趣旨から、仮に本人や家族の望まない人が後見人等に選任されたとしても、本人や家族による不服申し立てはできず、かつ、制度の利用自体を取りやめることもできないという点も、制度を使いづらいものとしている。さらに、後見開始後の後見人等の交代は、後見人等による資産の着服が明らかになった場合等、極めて限定的なケースに限られる。

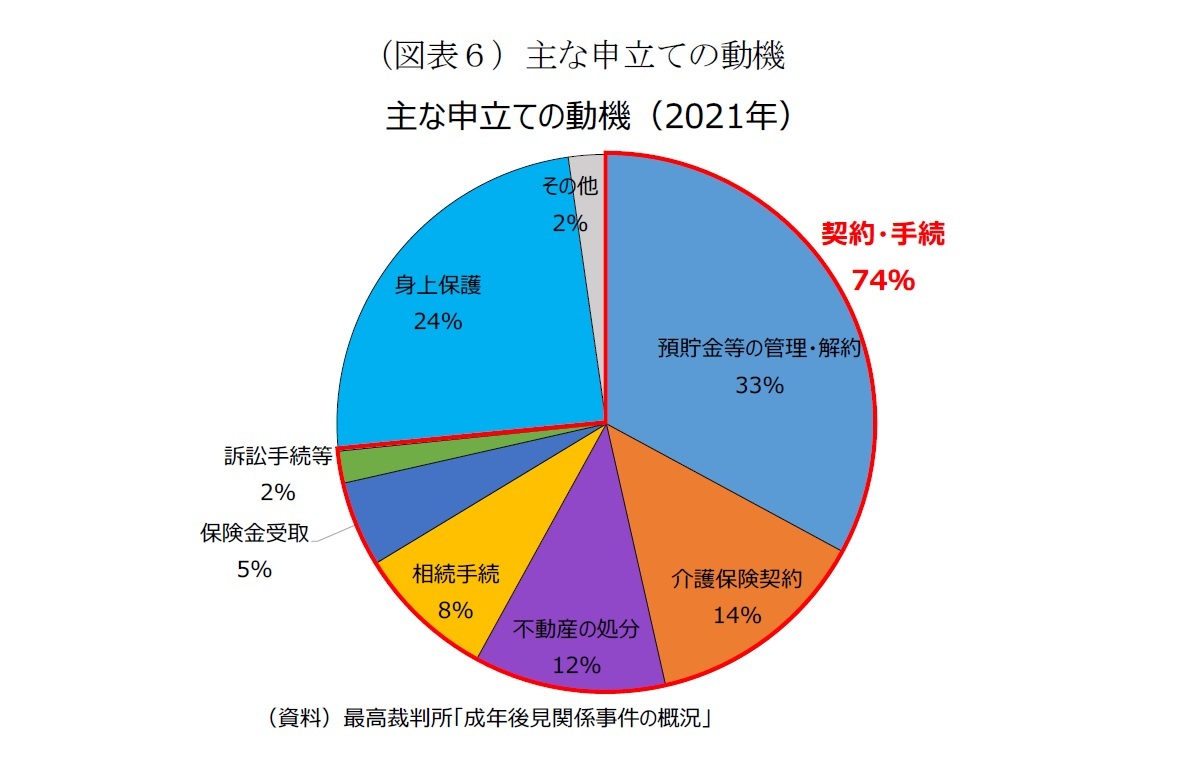

ちなみに、後見人等と本人の関係性については、2000年の制度の開始後しばらくは親族が選任されるケースが多かったが、次第に弁護士や司法書士等の専門職後見人の占める割合が高くなっている。その結果、10年ほど前には専門職後見人が選任されるケースは約3割ほどであったが、直近では約8割で専門職後見人が選任されている。その背景にあるのは、親族後見人等による横領等の不正への懸念だ7。

2019年に最高裁は、財産管理のみならず、身上保護や本人の意思決定支援の側面も重視する必要があるという観点から、「本人の利益保護の観点からは、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合は、これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましい」8とする基本的な考え方を明らかにした。しかし、その後も親族が選任される割合はほとんど変化していない(図表5)。

2021年の成年後見の開始の申立は39,809件4であった。このうち申立が認容されたのは37,582件と、申立件数の約95%に達する。5つまり、成年後見制度の利用を希望する人の大部分は、実際に制度を開始することができている。それにもかかわらず、成年後見制度の利用が広がらない原因はどこにあるのだろうか。

一般に、ある制度が適切に運用されているにもかかわらず、潜在的な利用想定者に利用が広がらない場合、その原因は、(1)制度の存在自体を知らない、(2)制度は知っているが利用を希望していない、のいずれかであると考えられる。

政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、2018年に成年後見制度利用促進会議(及び成年後見制度利用促進専門家会議)を厚生労働省に設置した。会議においては、利用促進のためには、(1)、(2)共に改善が必要であると指摘された。中でも、本人やその家族から見た際の制度自体の使いづらさは大きな課題であるとの言及は多くなされた。このことから、(2)の状態にある人の多さが利用促進の大きな妨げとなっていると考えられる。

制度の利用が希望されない具体的な要因としては、主に以下のような点が指摘された。

第一に、誰が後見人等になるかは家庭裁判所の選任に基づくことから、本人や家族の希望する人6が選ばれるとは限らない点だ。同時に、本人にとって最適であると思われる人物を家庭裁判所が選任するという制度趣旨から、仮に本人や家族の望まない人が後見人等に選任されたとしても、本人や家族による不服申し立てはできず、かつ、制度の利用自体を取りやめることもできないという点も、制度を使いづらいものとしている。さらに、後見開始後の後見人等の交代は、後見人等による資産の着服が明らかになった場合等、極めて限定的なケースに限られる。

ちなみに、後見人等と本人の関係性については、2000年の制度の開始後しばらくは親族が選任されるケースが多かったが、次第に弁護士や司法書士等の専門職後見人の占める割合が高くなっている。その結果、10年ほど前には専門職後見人が選任されるケースは約3割ほどであったが、直近では約8割で専門職後見人が選任されている。その背景にあるのは、親族後見人等による横領等の不正への懸念だ7。

2019年に最高裁は、財産管理のみならず、身上保護や本人の意思決定支援の側面も重視する必要があるという観点から、「本人の利益保護の観点からは、後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合は、これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましい」8とする基本的な考え方を明らかにした。しかし、その後も親族が選任される割合はほとんど変化していない(図表5)。

第二に、一度成年後見制度を利用しはじめると、原則として生涯にわたって成年後見制度の利用が継続する点も利用促進の妨げとなっていると考えられる。図表6の通り、成年後見制度の申立動機としては、介護保険契約・不動産の処分等の単発の契約・手続が約3/4を占めている。契約時に意思能力を有さなかった場合、その契約は無効となる。銀行などの金融機関等が、契約等が無効になってしまうことによるリスクを懸念し、成年後見制度の活用を進めるケースは少なくない。このことは、成年後見制度の申立てのきっかけの1つとなっている。しかし、現在の制度では、申立動機である契約・手続等が終了したとしても制度の利用を終了することはできない。被後見人等が死亡するまで、成年後見制度の利用はその後数十年に渡って続く可能性がある。

第三に、成年後見制度の利用に伴う後見人等への報酬の問題が挙げられた。後見人等は本人から一定の報酬を得ることができる。特に専門職後見人が選任された場合には、一定の報酬が支払われるケースがほとんどだ。報酬額は、後見人及び被後見人の資力その他の事情に基づく、家庭裁判所の審判によって定められる。一般に、報酬額は月2~5万円程度が相場と考えられているものの、何かしらの基準が存在するわけではない。既に指摘した通り、制度の利用期間は数十年に及ぶこともあり得るなかでは、報酬の総額はかなりの高額となることも考えられる。例えば、仮に月5万円の報酬を支払う場合、年間では60万円、もし20年間成年後見制度を利用すると、報酬の総額は1千万円を超えてしまう。この点は、制度を利用する期間が長くなりがちな、知的障害を持つ若年層が利用を検討する場合等に特に大きな懸念点となる。

第四に、本人と成年後見人の意思が違った場合に、後見人等が本人の意思を尊重しない場合があることも利用者の不安や不満につながっている。尊厳のある本人らしい生活を継続するために、本人の特性に応じた意思決定支援や取組の浸透を通した、成年後見制度の運用改善等が求められている。

上記のような指摘をはじめ、成年後見制度をめぐっては課題が山積しており、本人や親族等にとって「使いづらい」制度となってしまっているのが現状だ。制度の利用促進のためには、利用者がメリットを実感できるような成年後見制度の運用改善が必要であり、課題への対処が求められる。

4 内訳は後見開始の申立28,052件、保佐開始8,178件、補助開始2,795件、任意後見監督人選任784件。

5 認容されなかった中には却下の他に、取下げ、本人死亡等による当然終了、移送などが含まれる。

6 法人を含む

7 最高裁によると、2021年の後見人等による不正事例は169件、被害額は約5億3千万円であった。なお、このうち、それぞれ9件、約7千万円は、専門職による不正事例である。

8 厚生労働省第2回成年後見制度利用促進専門家会議(平成31年3月18日)資料3「適切な後見人の選任のための検討状況等について」より

第四に、本人と成年後見人の意思が違った場合に、後見人等が本人の意思を尊重しない場合があることも利用者の不安や不満につながっている。尊厳のある本人らしい生活を継続するために、本人の特性に応じた意思決定支援や取組の浸透を通した、成年後見制度の運用改善等が求められている。

上記のような指摘をはじめ、成年後見制度をめぐっては課題が山積しており、本人や親族等にとって「使いづらい」制度となってしまっているのが現状だ。制度の利用促進のためには、利用者がメリットを実感できるような成年後見制度の運用改善が必要であり、課題への対処が求められる。

4 内訳は後見開始の申立28,052件、保佐開始8,178件、補助開始2,795件、任意後見監督人選任784件。

5 認容されなかった中には却下の他に、取下げ、本人死亡等による当然終了、移送などが含まれる。

6 法人を含む

7 最高裁によると、2021年の後見人等による不正事例は169件、被害額は約5億3千万円であった。なお、このうち、それぞれ9件、約7千万円は、専門職による不正事例である。

8 厚生労働省第2回成年後見制度利用促進専門家会議(平成31年3月18日)資料3「適切な後見人の選任のための検討状況等について」より

3.2 「使いづらさ」の背景

なぜ、成年後見制度にはこのような多くの「使いづらい」点が存在するのだろうか。

理由の1つとして挙げられるのが、成年後見制度が本人の利益保護を極めて重視しているという制度の設置時の経緯だ。成年後見制度は、それまでの禁治産者・準禁治産者制度9を改正して2000年に始められた。禁治産者・準禁治産者制度の下では、本人の保護や財産の保護は重視されていた一方で、保護の内容に柔軟性が欠ける、禁治産者であることが戸籍に記載されるなど制度利用への抵抗感が大きい等の問題点が存在していた。また、「禁治産」という名称を嫌い、利用を避ける人も少なくなかった。成年後見制度となったことで、本人の権利擁護等の取組が一定進展したことは事実だ。一方で、依然として本人の利益保護を重視する傾向が強く、硬直的な制度であることも否定できない。

また、成年後見制度は法律行為の一環であることから、家庭裁判所の職権が大きいことも本人等が利用を躊躇する一因となっている。もちろん、成年後見制度の申立に至る経緯や背景事情等は千差万別であることから、画一的な基準ではなく個別事例に基づき判断がなされることの利点は大きい。しかし一方で、何かしらのガイドライン等が存在するわけではなく、家庭裁判所の審判に基づいて諸々の事項が決まることから、本人等からの予測可能性が極めて低くなってしまうことも事実だ。

さらに、成年後見制度が民法に基づく制度であることも、制度改正を妨げる要因となっている。民法は国民生活に大きな影響を有していることから、改正には慎重な検討を要する。例えば、民法には家庭裁判所に一度解任された後見人等は、その後再び後見人等となることができない旨が規定されている。(民法847条)よって、後見人等を解任することは、後見人等のその後の生活に大きな影響を及ぼしてしまう。そのため、家庭裁判所は後見人等の解任に慎重になりがちだ。このような要因が、後見人等の柔軟な交代を困難にする要因となっている。適切な後見人等の選任・交代の推進の必要性は会議においても広く認識されていたものの、その見直しは容易ではない。

9 概ね、「禁治産」は現在の「後見」に、準禁治産は現在の「保佐」に相当する。また、各人の多様な判断能力及び必要性の程度に応じた柔軟かつ弾力的な措置を可能とする制度とするため、成年後見制度の改正の際に「補助」が新設された。

なぜ、成年後見制度にはこのような多くの「使いづらい」点が存在するのだろうか。

理由の1つとして挙げられるのが、成年後見制度が本人の利益保護を極めて重視しているという制度の設置時の経緯だ。成年後見制度は、それまでの禁治産者・準禁治産者制度9を改正して2000年に始められた。禁治産者・準禁治産者制度の下では、本人の保護や財産の保護は重視されていた一方で、保護の内容に柔軟性が欠ける、禁治産者であることが戸籍に記載されるなど制度利用への抵抗感が大きい等の問題点が存在していた。また、「禁治産」という名称を嫌い、利用を避ける人も少なくなかった。成年後見制度となったことで、本人の権利擁護等の取組が一定進展したことは事実だ。一方で、依然として本人の利益保護を重視する傾向が強く、硬直的な制度であることも否定できない。

また、成年後見制度は法律行為の一環であることから、家庭裁判所の職権が大きいことも本人等が利用を躊躇する一因となっている。もちろん、成年後見制度の申立に至る経緯や背景事情等は千差万別であることから、画一的な基準ではなく個別事例に基づき判断がなされることの利点は大きい。しかし一方で、何かしらのガイドライン等が存在するわけではなく、家庭裁判所の審判に基づいて諸々の事項が決まることから、本人等からの予測可能性が極めて低くなってしまうことも事実だ。

さらに、成年後見制度が民法に基づく制度であることも、制度改正を妨げる要因となっている。民法は国民生活に大きな影響を有していることから、改正には慎重な検討を要する。例えば、民法には家庭裁判所に一度解任された後見人等は、その後再び後見人等となることができない旨が規定されている。(民法847条)よって、後見人等を解任することは、後見人等のその後の生活に大きな影響を及ぼしてしまう。そのため、家庭裁判所は後見人等の解任に慎重になりがちだ。このような要因が、後見人等の柔軟な交代を困難にする要因となっている。適切な後見人等の選任・交代の推進の必要性は会議においても広く認識されていたものの、その見直しは容易ではない。

9 概ね、「禁治産」は現在の「後見」に、準禁治産は現在の「保佐」に相当する。また、各人の多様な判断能力及び必要性の程度に応じた柔軟かつ弾力的な措置を可能とする制度とするため、成年後見制度の改正の際に「補助」が新設された。

(2022年09月28日「基礎研レポート」)

坂田 紘野

坂田 紘野のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/03/14 | 「中間層」について考える | 坂田 紘野 | 研究員の眼 |

| 2024/01/11 | 少子化問題に影を落とす若年層の経済状況 | 坂田 紘野 | 基礎研マンスリー |

| 2023/12/21 | 家計金融資産の日米比較~なぜ日本は現金・預金が多いのか~ | 坂田 紘野 | 研究員の眼 |

| 2023/11/02 | 少子化問題に影を落とす若年層の経済状況 | 坂田 紘野 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月07日

フィリピンGDP(25年7-9月期)~民間消費の鈍化で4.0%成長に減速、電子部品輸出は堅調 -

2025年11月07日

次回の利上げは一体いつか?~日銀金融政策を巡る材料点検 -

2025年11月07日

個人年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年11月07日

中国の貿易統計(25年10月)~輸出、輸入とも悪化。対米輸出は減少が続く -

2025年11月07日

英国金融政策(11月MPC公表)-2会合連続の据え置きで利下げペースは鈍化

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【成年後見制度の利用促進には何が必要か】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

成年後見制度の利用促進には何が必要かのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!