- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- 株主提案が10個までとは?-議案要領通知請求

コラム

2022年08月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

今年の株主総会シーズンも一段落ついた。今回は株式会社における株主提案権について解説を行いたい。

取締役会を設置している株式会社の株主総会では、法定事項と定款記載事項についてのみ決議ができることとされている(会社法(以下、法)295条2項)。法律上、法令・定款と限定されているが、定款に記載できる事項には違法等でない限り原則として制限がなく、消費者運動や労働運動の目的達成のための提案や、個人株主による経営事項として取締役等に委任されているものにかかる提案も多くなされてきた。定款変更に必ずしも限定されないが、アクティビストと呼ばれる活発に株主提案活動を行う株主からの会社再編に係る提案や社外取締役の選任提案も多い。

ところで株主は単独で株主総会の目的である事項(その株主が議決権を行使できる事項に限る)について議案を提出することができる(法304条柱書)。たとえば取締役選任の件が株主総会の目的となっている場合において、株主が議場において「自分を取締役に選任する」という議案を提出することができる。

しかし、たとえば上場企業で、個人株主がこのような議案を株主総会でいきなり提出したところで、可決される見込みはない。そこでいわゆる株主提案権の制度を使って可決を目指すこととなる。

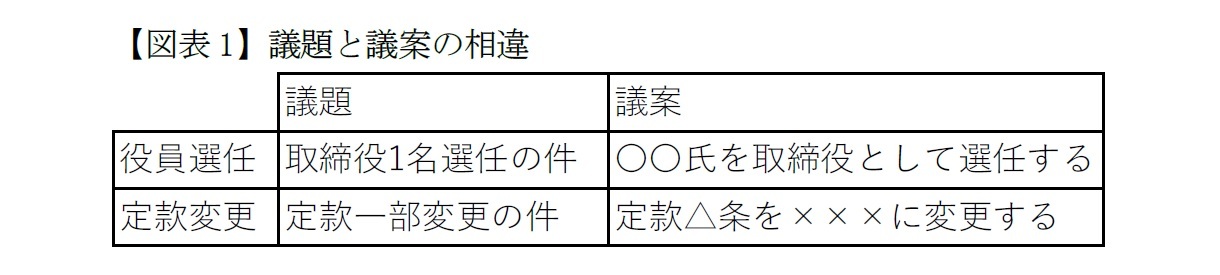

株主提案権の制度としては(1)議題提案権(法303条)と(2)議案提案権及び議案通知請求(法304条、305条)がある。ここで議題と議案の相違であるが、以下のようなものである(図表1)。

取締役会を設置している株式会社の株主総会では、法定事項と定款記載事項についてのみ決議ができることとされている(会社法(以下、法)295条2項)。法律上、法令・定款と限定されているが、定款に記載できる事項には違法等でない限り原則として制限がなく、消費者運動や労働運動の目的達成のための提案や、個人株主による経営事項として取締役等に委任されているものにかかる提案も多くなされてきた。定款変更に必ずしも限定されないが、アクティビストと呼ばれる活発に株主提案活動を行う株主からの会社再編に係る提案や社外取締役の選任提案も多い。

ところで株主は単独で株主総会の目的である事項(その株主が議決権を行使できる事項に限る)について議案を提出することができる(法304条柱書)。たとえば取締役選任の件が株主総会の目的となっている場合において、株主が議場において「自分を取締役に選任する」という議案を提出することができる。

しかし、たとえば上場企業で、個人株主がこのような議案を株主総会でいきなり提出したところで、可決される見込みはない。そこでいわゆる株主提案権の制度を使って可決を目指すこととなる。

株主提案権の制度としては(1)議題提案権(法303条)と(2)議案提案権及び議案通知請求(法304条、305条)がある。ここで議題と議案の相違であるが、以下のようなものである(図表1)。

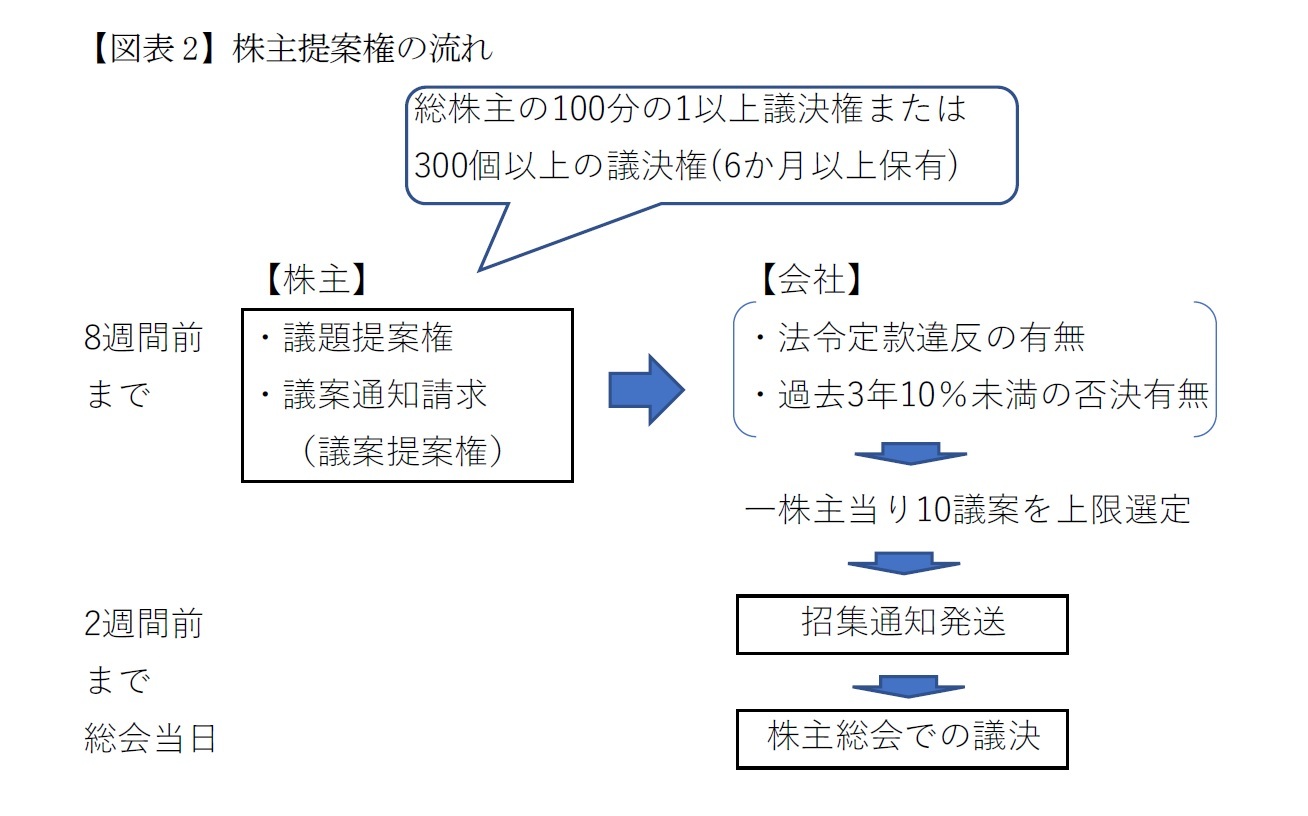

まず株主提案を行おうとする株主(以下、提案株主)は、議題提案を会社に対して行う必要がある。ただし、会社がその提案に係る議題をすでに株主総会に付議する予定である場合には不要である。議題提案権を行使できるのは、全部または一部の株式につき譲渡制限のない会社(公開会社)である場合には、総株主の議決権の100分の1以上または300個以上の議決権を6か月以上有する株主(それぞれの要件を定款で引き下げることは可能)である。そのような株主は株主総会の8週間前までに、自己の提案する議題を会社に対して総会の目的とするよう請求することができる(法303条2項)。

次に、提案株主は取締役に対して、議案の要領を招集にあたって株主に通知するよう請求することができる(法305条1項)。この請求ができる株主は上記の議題提案権を行使できる要件と同じである。

ただし、いくつかの制限がある。(1)当該提案が法令・定款に違反する場合、および(2)過去に10分の1以上の賛成が得られなかった実質的に同一の提案があったときから、3年を経過していない場合には、取締役は請求を拒否することができる(法305条6項)。また、(3)議案の数が10を超える場合には、10を超える部分については通知を行わなくてもよい(同条4項)。この(3)については個人株主が数十もの議案の株主提案を行った過去の事例を踏まえ、2019年改正で導入された規律である。2019年改正の国会審議の際には、議案数の制限規定と、会社が不適切な株主提案を排除できるようにする規定とが国会に議案として提出されていた。しかし、不適切な提案を排除できるようにする規定の部分は、会社側の恣意的な運用が懸念されるなどの理由から衆議院の修正議決により削除され、議案数の制限だけが入ったという経緯がある。

次に、提案株主は取締役に対して、議案の要領を招集にあたって株主に通知するよう請求することができる(法305条1項)。この請求ができる株主は上記の議題提案権を行使できる要件と同じである。

ただし、いくつかの制限がある。(1)当該提案が法令・定款に違反する場合、および(2)過去に10分の1以上の賛成が得られなかった実質的に同一の提案があったときから、3年を経過していない場合には、取締役は請求を拒否することができる(法305条6項)。また、(3)議案の数が10を超える場合には、10を超える部分については通知を行わなくてもよい(同条4項)。この(3)については個人株主が数十もの議案の株主提案を行った過去の事例を踏まえ、2019年改正で導入された規律である。2019年改正の国会審議の際には、議案数の制限規定と、会社が不適切な株主提案を排除できるようにする規定とが国会に議案として提出されていた。しかし、不適切な提案を排除できるようにする規定の部分は、会社側の恣意的な運用が懸念されるなどの理由から衆議院の修正議決により削除され、議案数の制限だけが入ったという経緯がある。

ここで10個を上限とする議案の数え方が技術的であるが興味深いので触れることとする。まず、取締役等の役員の選解任議案は、一名選任、一名解任ごとに一議案ずつと考えるのが会社法の原則的な数え方である。このことによりA氏とB氏を取締役に選任する議案があったとして、A氏の選任には賛成だが、B氏の選任に反対であった場合にA氏だけに賛成できることができる。

しかし、法305条においては例外的に、人数・役職(取締役・監査役など)にかかわらず、まとめて選任1件、退任1件、解任1件と数える(同条4項)。したがって取締役と監査役あわせて6名解任、同じく取締役・監査役あわせて6名選任であれば解任と選任の2議案となる。会社法の原則的な数え方に従えば、このケースでのべ12名の選解任だけで12件の議案となってしまい、議案提案数の上限を超える。このことを踏まえて、取締役等の選任議案に係る議案提案権に関してだけは例外的な数え方をすることとしたものである。

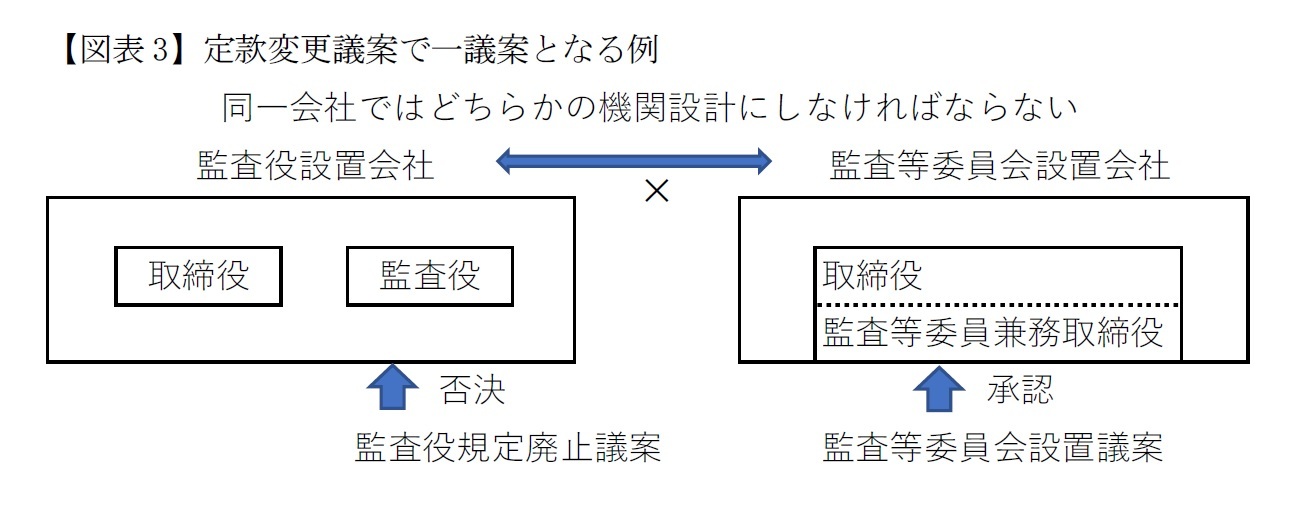

そして、さらに複雑なのは定款変更案の取扱いである。原則は「賛否が分かれたときに矛盾する結果となる」議案は一議案と考える。例として挙げられるのが、「監査役を設置する」規定の廃止と、「監査等委員会を設置する」規定の導入が挙げられている1。これら提案の趣旨であるが、前者は監査役設置会社型機関設計の廃止であり、後者は監査等委員会設置会社型機関設計の導入である。

前者が否決され、後者が承認されると、監査役設置会社機関設計を維持したままで、監査等委員会設置会社となることを意味するが、これは法律上できないからである(法327条4項)(図表3)。

しかし、法305条においては例外的に、人数・役職(取締役・監査役など)にかかわらず、まとめて選任1件、退任1件、解任1件と数える(同条4項)。したがって取締役と監査役あわせて6名解任、同じく取締役・監査役あわせて6名選任であれば解任と選任の2議案となる。会社法の原則的な数え方に従えば、このケースでのべ12名の選解任だけで12件の議案となってしまい、議案提案数の上限を超える。このことを踏まえて、取締役等の選任議案に係る議案提案権に関してだけは例外的な数え方をすることとしたものである。

そして、さらに複雑なのは定款変更案の取扱いである。原則は「賛否が分かれたときに矛盾する結果となる」議案は一議案と考える。例として挙げられるのが、「監査役を設置する」規定の廃止と、「監査等委員会を設置する」規定の導入が挙げられている1。これら提案の趣旨であるが、前者は監査役設置会社型機関設計の廃止であり、後者は監査等委員会設置会社型機関設計の導入である。

前者が否決され、後者が承認されると、監査役設置会社機関設計を維持したままで、監査等委員会設置会社となることを意味するが、これは法律上できないからである(法327条4項)(図表3)。

報道とかで見る個人株主による提案は考えるべき内容のものとそうでないものがある。上限が10という数字に確かな根拠があるとは思えないが、妥当な線ではないかと考える。

1 江頭憲治郎「会社法(第8版)」(2021年有斐閣)p346の注10参照

1 江頭憲治郎「会社法(第8版)」(2021年有斐閣)p346の注10参照

(2022年08月01日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 東宝の自己株式取得-公開買付による取得 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【株主提案が10個までとは?-議案要領通知請求】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

株主提案が10個までとは?-議案要領通知請求のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!