- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- 社外取締役の独立性とは-東芝の社外取締役選任に関連して

コラム

2022年07月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

東芝の指名委員会を組織していた社外取締役(以下、A取締役)が、定時株主総会終結後に辞任をした。辞任の理由は、報道によると「物言う株主1」から推薦された社外取締役二名(以下、B,C取締役)の選任を会社提案とする指名委員会での決議に反対したことに関連しているとのことである。筆者としては株主総会におけるB,C取締役の選任は法に沿ったものだが、辞任をしたA取締役の行動は、一つの考え方として合理性があるものと考えている。

ところで、会社のガバナンスに関連して、「社外取締役」「独立役員」「独立社外取締役」という用語が出てくるので、まずこれを整理したい。

最初に、「社外取締役」については、会社法で定められている(法2条1項15号)。社外取締役とは、(1)その会社・子会社の業務執行取締役や使用人等ではなく、かつ過去10年間でもなかったこと、(2)過去10年間にその会社・子会社の取締役・監査役等であった者は、その取締役・監査役等の就任前10年にその会社・子会社の業務執行取締役・使用人等でなかったこと、(3)親会社等(自然人に限る)、または親会社等の取締役や使用人等でないこと、(4)兄弟会社の業務執行取締役・使用人等でないこと、⑤当該会社の取締役や使用人等、または親会社(自然人に限る)の配偶者又は二等親以内の親族でないこと、のすべての条件を満たす取締役である。つまり社外取締役は(過去10年かを含め)会社の業務執行に関与する(してきた)か、あるいはそれに近しい人であってはならないとされている。

東芝のような指名委員会等設置会社では3つの委員会(指名、報酬、監査)が設置される。これらの委員会はいずれも取締役3名以上で組織され、その過半数は社外取締役である必要がある(法400条1項、3項)。したがって、少なくとも計2名以上の社外取締役の選任が必要となる。

次に「独立役員」であるが、これは東京証券取引所の有価証券上場規程で定められている(規程436条の2)。上場会社は独立役員を1名以上確保して、独立役員届出書を提出しなければならない。独立役員は監査役であってもよいが、ここでは取締役についてのみ述べることとしたい。「独立役員」は、上述の会社法の定める社外取締役であって、「一般株主と利益相反の生ずるおそれがない」者とされている。上場規程における独立性の判断は上場会社が行うこととされているが、「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」では、特に、i)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者、ii)上場会社の主要な取引先又は業務遂行者、iii)上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家が利益相反のおそれがある例として挙げられている。

これらの者は取締役という立場のほかに、上場会社との取引関係に重大な利益関係を有している。したがって、取締役会の運営や決定において、一般の株主とは利益が相反するおそれが出てくる可能性があることから、「独立役員」としては認められない2。

最後に、「独立社外取締役」であるが、これはコーポレートガバナンス・コード(CGC)に記載がある(原則4-7~4-9)。CGCの各原則について、上場会社は実施するか、または実施しない場合の理由の説明をコーポレートガバナンス報告書(規程419条)に記載する必要がある(規程436条の3)。またCGCの精神を尊重してコーポレートガバナンスの充実に取り組むよう努めなければならない(規程445条の3)。CGCでは独立社外取締役の選任数について、プライム市場では3分の1、その他の市場では2名以上としている。さらに各社の経営環境や事業特性等を総合的に勘案して「過半数の独立社外取締役を選任することが必要と考えるプライム市場上場会社」は、「十分な人数の独立社外取締役を選任すべき」とする。つまり任意ではあるが過半数の独立社外取締役を選任することが推奨されている。

ここで独立性基準についてはCGCには具体的な記載はなく、上場会社の取締役会で独立性判断基準を策定・開示すべきとだけされている(原則4-9)。ただし、この独立性判断基準について、CGCでは「経営陣・支配株主から独立した立場」という表現(原則4-7(ⅳ))がみられ、かつ支配株主を有する上場会社は支配株主から独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3分の1以上(プライム市場では過半数)選任すべきとする(補充原則4-8③)。つまりCGCでは取引先からの独立性だけでなく、支配株主からの独立性まで考慮に入れるべきこととなる。なお、ここで支配株主とは一般に自身(主要株主という)と関係者の保有分を含めて議決権の過半を保有する者(親会社を除く)を指す(東証上場規程施行規則3条の2)。

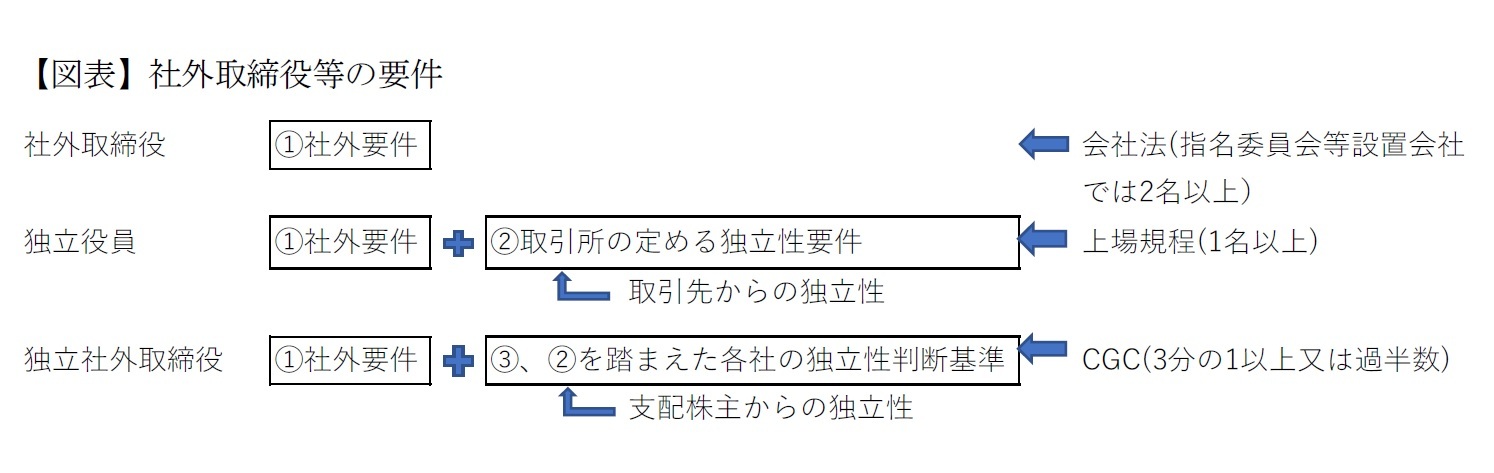

以上をまとめると以下の図表の通りである。

ところで、会社のガバナンスに関連して、「社外取締役」「独立役員」「独立社外取締役」という用語が出てくるので、まずこれを整理したい。

最初に、「社外取締役」については、会社法で定められている(法2条1項15号)。社外取締役とは、(1)その会社・子会社の業務執行取締役や使用人等ではなく、かつ過去10年間でもなかったこと、(2)過去10年間にその会社・子会社の取締役・監査役等であった者は、その取締役・監査役等の就任前10年にその会社・子会社の業務執行取締役・使用人等でなかったこと、(3)親会社等(自然人に限る)、または親会社等の取締役や使用人等でないこと、(4)兄弟会社の業務執行取締役・使用人等でないこと、⑤当該会社の取締役や使用人等、または親会社(自然人に限る)の配偶者又は二等親以内の親族でないこと、のすべての条件を満たす取締役である。つまり社外取締役は(過去10年かを含め)会社の業務執行に関与する(してきた)か、あるいはそれに近しい人であってはならないとされている。

東芝のような指名委員会等設置会社では3つの委員会(指名、報酬、監査)が設置される。これらの委員会はいずれも取締役3名以上で組織され、その過半数は社外取締役である必要がある(法400条1項、3項)。したがって、少なくとも計2名以上の社外取締役の選任が必要となる。

次に「独立役員」であるが、これは東京証券取引所の有価証券上場規程で定められている(規程436条の2)。上場会社は独立役員を1名以上確保して、独立役員届出書を提出しなければならない。独立役員は監査役であってもよいが、ここでは取締役についてのみ述べることとしたい。「独立役員」は、上述の会社法の定める社外取締役であって、「一般株主と利益相反の生ずるおそれがない」者とされている。上場規程における独立性の判断は上場会社が行うこととされているが、「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」では、特に、i)上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者、ii)上場会社の主要な取引先又は業務遂行者、iii)上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家が利益相反のおそれがある例として挙げられている。

これらの者は取締役という立場のほかに、上場会社との取引関係に重大な利益関係を有している。したがって、取締役会の運営や決定において、一般の株主とは利益が相反するおそれが出てくる可能性があることから、「独立役員」としては認められない2。

最後に、「独立社外取締役」であるが、これはコーポレートガバナンス・コード(CGC)に記載がある(原則4-7~4-9)。CGCの各原則について、上場会社は実施するか、または実施しない場合の理由の説明をコーポレートガバナンス報告書(規程419条)に記載する必要がある(規程436条の3)。またCGCの精神を尊重してコーポレートガバナンスの充実に取り組むよう努めなければならない(規程445条の3)。CGCでは独立社外取締役の選任数について、プライム市場では3分の1、その他の市場では2名以上としている。さらに各社の経営環境や事業特性等を総合的に勘案して「過半数の独立社外取締役を選任することが必要と考えるプライム市場上場会社」は、「十分な人数の独立社外取締役を選任すべき」とする。つまり任意ではあるが過半数の独立社外取締役を選任することが推奨されている。

ここで独立性基準についてはCGCには具体的な記載はなく、上場会社の取締役会で独立性判断基準を策定・開示すべきとだけされている(原則4-9)。ただし、この独立性判断基準について、CGCでは「経営陣・支配株主から独立した立場」という表現(原則4-7(ⅳ))がみられ、かつ支配株主を有する上場会社は支配株主から独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3分の1以上(プライム市場では過半数)選任すべきとする(補充原則4-8③)。つまりCGCでは取引先からの独立性だけでなく、支配株主からの独立性まで考慮に入れるべきこととなる。なお、ここで支配株主とは一般に自身(主要株主という)と関係者の保有分を含めて議決権の過半を保有する者(親会社を除く)を指す(東証上場規程施行規則3条の2)。

以上をまとめると以下の図表の通りである。

このように会社法や取引所の上場規程、CGCの求める独立性の基準はそれぞれ異なる。CGCでは支配株主からの独立性を求めているが、過半数の株式を保有しているわけではない特定のファンドからの社外取締役選任を否定するような法律あるいはルールはない。

ただ、上述の通り、上場規程では「一般株主と利益相反の生ずるおそれがない」との原則を置いていることに加え、CGCでは、「CGCの精神を尊重してコーポレートガバナンスの充実に取り組むよう努めなければならない」とされていることも踏まえるべきである。東芝では、株主の立場で非上場化を含む会社再編を計画している特定ファンドの関係者であるB,C取締役が選任された。このような社外取締役が、当該ファンドによって何らかの会社再編が提案されたときに中立的な判断を下せるか、とりわけ、個人株主など多くの少数株主の利益を考慮した判断が偏りなく下せるのかについては意見の相違があるところであろう。

今回のB,C取締役選任の過程に法的に瑕疵があるわけではない3が、社外取締役は特定の株主ではなく、株主全体の利益を考慮して行動するものである。この観点からは、特定の利害関係を有することの懸念がないとはいえないB,C取締役選任に反対し、辞任したA取締役の行動は合理性があるものと考える4。

1 日経新聞朝刊2022年6月29日第3面記事「東芝取締役に物言う株主」参照。なお、これによると辞任した社外取締役は「情報管理、潜在的な利益相反の回避等の問題点について、不足があると考えた」と述べたと伝えられる。

2 なお、顧問公認会計士や顧問弁護士事務所から「独立役員」が選任されることがあるが、「多額」の報酬を受けているかどうかの判断の余地があり、顧問だから独立性がないと直ちには言えないとされている(留意事項p4)。

3 株主総会の適正な運営を確保するために裁判所から検査役が選任されている。

https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/jp/ir/corporate/news/20220621_1.pdf 参照。

4 ただし、再任直後に辞任していることについてはどの様な経緯であったか若干の疑問は残る。

ただ、上述の通り、上場規程では「一般株主と利益相反の生ずるおそれがない」との原則を置いていることに加え、CGCでは、「CGCの精神を尊重してコーポレートガバナンスの充実に取り組むよう努めなければならない」とされていることも踏まえるべきである。東芝では、株主の立場で非上場化を含む会社再編を計画している特定ファンドの関係者であるB,C取締役が選任された。このような社外取締役が、当該ファンドによって何らかの会社再編が提案されたときに中立的な判断を下せるか、とりわけ、個人株主など多くの少数株主の利益を考慮した判断が偏りなく下せるのかについては意見の相違があるところであろう。

今回のB,C取締役選任の過程に法的に瑕疵があるわけではない3が、社外取締役は特定の株主ではなく、株主全体の利益を考慮して行動するものである。この観点からは、特定の利害関係を有することの懸念がないとはいえないB,C取締役選任に反対し、辞任したA取締役の行動は合理性があるものと考える4。

1 日経新聞朝刊2022年6月29日第3面記事「東芝取締役に物言う株主」参照。なお、これによると辞任した社外取締役は「情報管理、潜在的な利益相反の回避等の問題点について、不足があると考えた」と述べたと伝えられる。

2 なお、顧問公認会計士や顧問弁護士事務所から「独立役員」が選任されることがあるが、「多額」の報酬を受けているかどうかの判断の余地があり、顧問だから独立性がないと直ちには言えないとされている(留意事項p4)。

3 株主総会の適正な運営を確保するために裁判所から検査役が選任されている。

https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/jp/ir/corporate/news/20220621_1.pdf 参照。

4 ただし、再任直後に辞任していることについてはどの様な経緯であったか若干の疑問は残る。

(2022年07月06日「研究員の眼」)

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/12 | スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/09/08 | TEMUのオンライン仲介サービス-欧州委員会がDigital Services Act違反とする暫定的見解 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【社外取締役の独立性とは-東芝の社外取締役選任に関連して】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

社外取締役の独立性とは-東芝の社外取締役選任に関連してのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!