- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- リストラクチャリングとしての会社分割-東芝の事例を参考に

コラム

2022年06月01日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

前回の「研究員の眼」で、東芝が指名委員会等設置会社であることについて述べたが、東芝が現状抱えている課題としては「会社分割」の方向性を今後どう決めるかである。会社分割はほとんどの人にとってなんとなくイメージはできても、実際には聞きなれない用語であろう。

会社分割とは、株式会社等の事業に関する権利義務の一部または全部を、他の会社(承継会社)または分割により設立する会社(設立会社)に承継させる手続きである(会社法(以下、法)2条29号、30号)。いわゆる組織再編(リストラクチャリング)の一種として、事業分割に際して活用される制度である。本稿では東芝の目指していた新設分割(事業分割にあたって設立会社を新設する手続き)に限って話を進めたい。

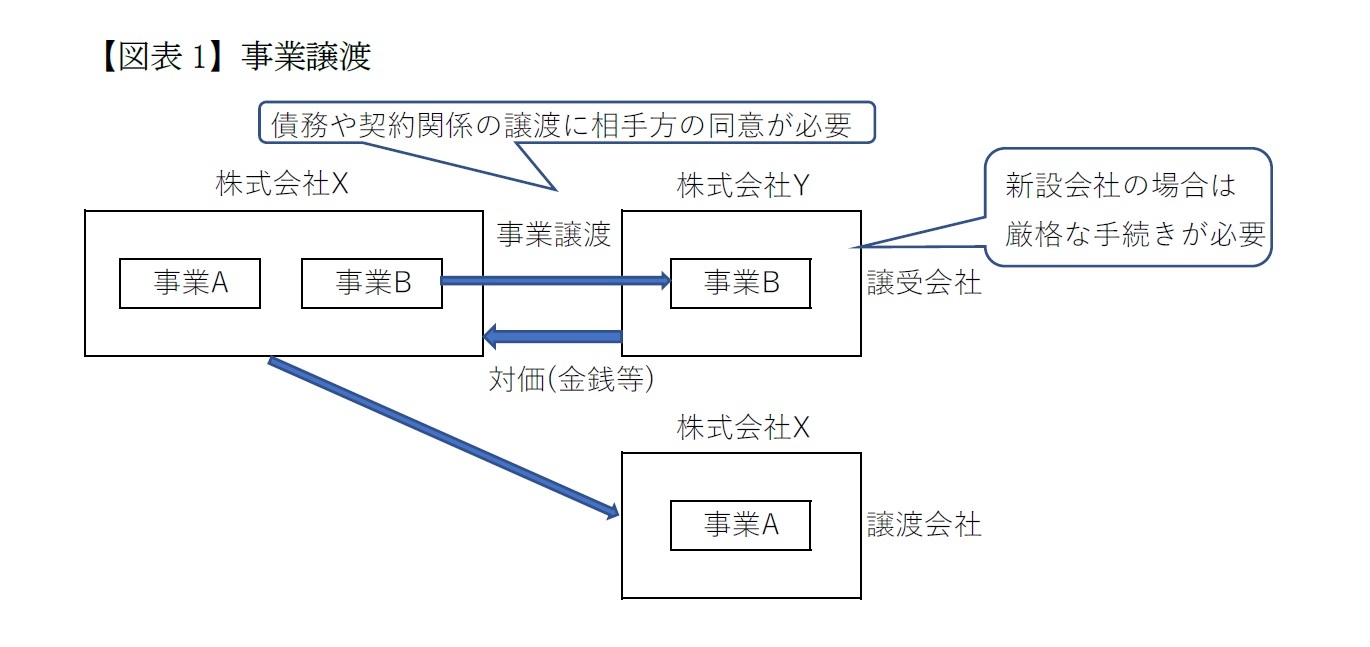

筆者が大学で会社法を学んでいた頃には会社分割制度はなく、事業分割は営業譲渡(現行法では事業譲渡というため、以下は事業譲渡)で行うべきものとされていたと記憶している。事業譲渡とは会社の有する事業に係る権利義務、ノウハウ、取引先などをまとめて他社に譲渡する行為であって、譲渡される事業が総資産額の5分の1を超えないときなど一定の場合を除き、株主総会の決議を必要とする(法467条、468条)。ただし、事業譲渡においては、会社の債務や契約関係を移転するには相手方の個別同意を得なければならない(図表1)。

会社分割とは、株式会社等の事業に関する権利義務の一部または全部を、他の会社(承継会社)または分割により設立する会社(設立会社)に承継させる手続きである(会社法(以下、法)2条29号、30号)。いわゆる組織再編(リストラクチャリング)の一種として、事業分割に際して活用される制度である。本稿では東芝の目指していた新設分割(事業分割にあたって設立会社を新設する手続き)に限って話を進めたい。

筆者が大学で会社法を学んでいた頃には会社分割制度はなく、事業分割は営業譲渡(現行法では事業譲渡というため、以下は事業譲渡)で行うべきものとされていたと記憶している。事業譲渡とは会社の有する事業に係る権利義務、ノウハウ、取引先などをまとめて他社に譲渡する行為であって、譲渡される事業が総資産額の5分の1を超えないときなど一定の場合を除き、株主総会の決議を必要とする(法467条、468条)。ただし、事業譲渡においては、会社の債務や契約関係を移転するには相手方の個別同意を得なければならない(図表1)。

事業譲渡では(1)契約関係の譲渡の同意取得に手間と時間がかかり、さらに同意を得られない場合も想定される。また、(2)いわゆるスピンアウト、つまり株式会社を設立したうえで事業分割するというスキームでは、設立会社の資本に、金銭ではなく権利等を現物出資することとなるため(変態設立事項という)、総会検査役の選任が必要となる(法28条、33条)など手続が厳格で使い勝手が悪いということがあった。

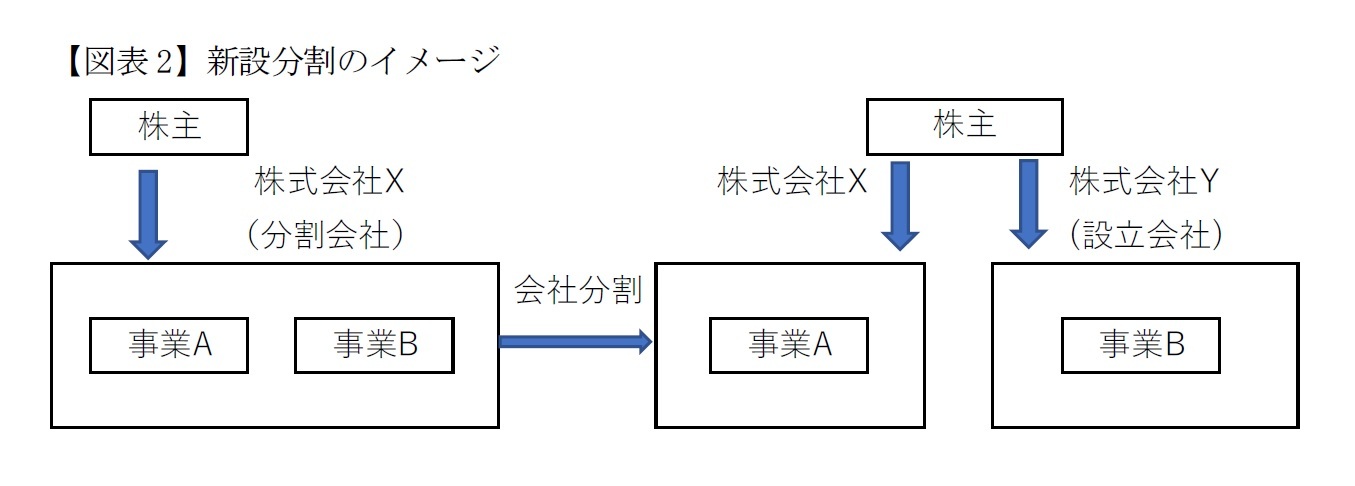

そこで会社分割では、(1)契約関係の譲渡(特に分割会社の債権者および労働契約)については、一括の移転手続きを設け、また②株式会社を設立する場合であっても会社分割手続に則って行われる場合は、検査役の選任を要さないこととされている。東芝で検討されたような新設分割のスキームのイメージは図表2の通りである。

そこで会社分割では、(1)契約関係の譲渡(特に分割会社の債権者および労働契約)については、一括の移転手続きを設け、また②株式会社を設立する場合であっても会社分割手続に則って行われる場合は、検査役の選任を要さないこととされている。東芝で検討されたような新設分割のスキームのイメージは図表2の通りである。

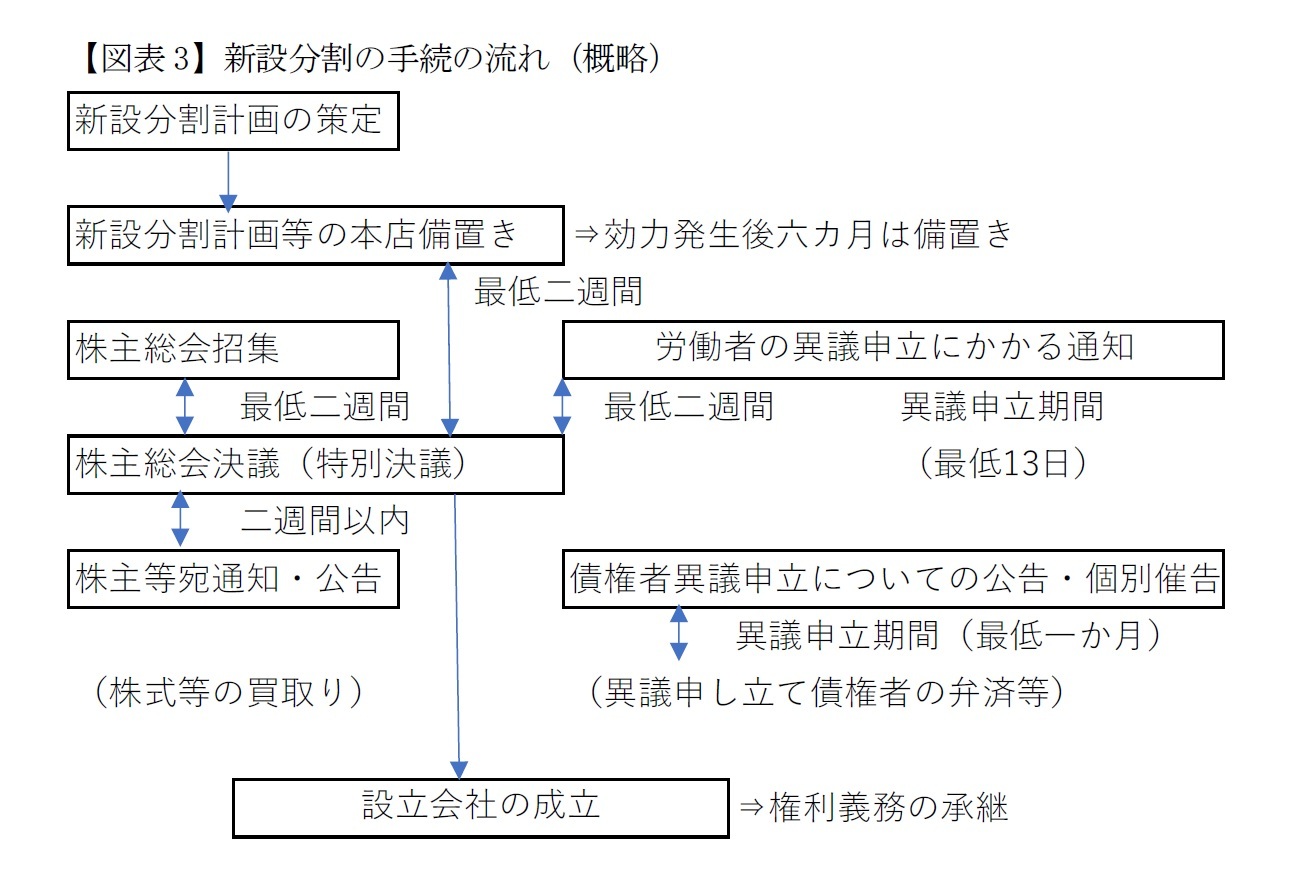

ア)分割会社の株主はまず株主総会の決議に参加することができる(法804条1項、特別決議(法309条3項3号))。分割計画の内容等の書類は開催通知にあわせて送られてくるが、本店において分割計画の内容、分割条件の相当性などにかかる書面等を閲覧等することができる(法803条3項)。分割に反対である株主が、株主総会に先立って反対し、かつ株主総会でも反対したときには保有する株主を正当な価格で買い取ることを分割会社に請求することができる(法806条1項)。会社分割によって企業価値が毀損されると考える株主が直接的に資本回収をできるようにする制度である。ここで「正当な価格」をいかに算定するかが特に問題となるが、本稿の範囲を超えるので省略する。

イ)分割会社の債権者は一か月以上で定められた期間内に異議申立ができる(法810条1項)。異議を申立てられたときは、債権者を害するおそれがないときを除き、分割会社は弁済や担保の提供等を行う必要がある(法810条5項)。異議を申し立てなかった債権者は分割に同意したものとして取り扱われる(同条4項)。

ウ)労働者に関しては、会社分割に関して労働契約承継法(以下、承継法)が定められている。承継法では、ⅰ)承継会社(上記でいう設立会社)に対して承継される事業に主として従事する者、およびⅱ)承継される事業に主として従事していない者であって、承継会社が労働契約を承継する場合においては、それぞれ労働者に通知を行う必要がある。i)の者であって承継会社に労働契約が承継される定めがない者(=分割会社に残るとされた者)が異議を申立てた場合は、承継会社に労働契約が承継される(承継法4条4項)。またii)の者が異議申立てを行った場合は、分割会社に労働契約が残るものとされる(承継法5条3項)。なお、承継法で保護対象にならないのは「移転事業に主として従事する者で労働契約が移転される者」と「移転されない事業に主として従事する者で労働契約が移転されない者」である。従事する事業に変更がないので保護の必要がないとされたものである。

このように株主、債権者、労働者の権利保護の仕組みをそれぞれ入れる代わりに一括して権利譲渡を可能とするスキームが会社分割の制度である。

上述の通り、会社分割は会社のリストラクチャリングのための制度のひとつである。巨大な複合企業に生ずるといわれるコングロマリット・ディスカウント、すなわち経営規模が大きすぎて、企業総体の価値が各事業を併せたものよりも小さくなることに対処する制度として有効とされる。ただ、企業が合併やグループ化して事業間でシナジー効果を生じさせるというプランと比較すると、一企業に統合されている事業をあえて分割独立させることで企業価値が増大するというプランは一般論として理解を得にくいように思う。東芝の今後も要注目である。

イ)分割会社の債権者は一か月以上で定められた期間内に異議申立ができる(法810条1項)。異議を申立てられたときは、債権者を害するおそれがないときを除き、分割会社は弁済や担保の提供等を行う必要がある(法810条5項)。異議を申し立てなかった債権者は分割に同意したものとして取り扱われる(同条4項)。

ウ)労働者に関しては、会社分割に関して労働契約承継法(以下、承継法)が定められている。承継法では、ⅰ)承継会社(上記でいう設立会社)に対して承継される事業に主として従事する者、およびⅱ)承継される事業に主として従事していない者であって、承継会社が労働契約を承継する場合においては、それぞれ労働者に通知を行う必要がある。i)の者であって承継会社に労働契約が承継される定めがない者(=分割会社に残るとされた者)が異議を申立てた場合は、承継会社に労働契約が承継される(承継法4条4項)。またii)の者が異議申立てを行った場合は、分割会社に労働契約が残るものとされる(承継法5条3項)。なお、承継法で保護対象にならないのは「移転事業に主として従事する者で労働契約が移転される者」と「移転されない事業に主として従事する者で労働契約が移転されない者」である。従事する事業に変更がないので保護の必要がないとされたものである。

このように株主、債権者、労働者の権利保護の仕組みをそれぞれ入れる代わりに一括して権利譲渡を可能とするスキームが会社分割の制度である。

上述の通り、会社分割は会社のリストラクチャリングのための制度のひとつである。巨大な複合企業に生ずるといわれるコングロマリット・ディスカウント、すなわち経営規模が大きすぎて、企業総体の価値が各事業を併せたものよりも小さくなることに対処する制度として有効とされる。ただ、企業が合併やグループ化して事業間でシナジー効果を生じさせるというプランと比較すると、一企業に統合されている事業をあえて分割独立させることで企業価値が増大するというプランは一般論として理解を得にくいように思う。東芝の今後も要注目である。

(2022年06月01日「研究員の眼」)

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/12 | スマホ競争促進法の指針-Digital Markets Actとの比較 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【リストラクチャリングとしての会社分割-東芝の事例を参考に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

リストラクチャリングとしての会社分割-東芝の事例を参考にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!