- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 資産運用 >

- 動的資産配分による掛金の安定化

2022年07月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

確定給付型企業年金の運用方法の検討には、債務特性に対する正しい理解が重要である。主要な債務特性の一つとして成熟度があり、成熟度が進むにつれ、低流動性資産への投資余力もリスクテイク余力も低下すると考えられる。成熟度を把握する方法の一つに、将来の給付のための掛金に対する受給者への給付金の割合で成熟度を把握する方法がある。「確定給付企業年金の事業状況等」(以下、統計データ)を基に算出したキャッシュ・フロー基準の成熟度は、2013年度が0.94に対し、2019年度は1.14であった。個々の制度によって成熟度は異なるが、確定給付型企業年金全体で見ると成熟が相当進んでおり、低流動性資産への投資余力も、リスクテイク余力も低下しているように見えるが、本当だろうか。

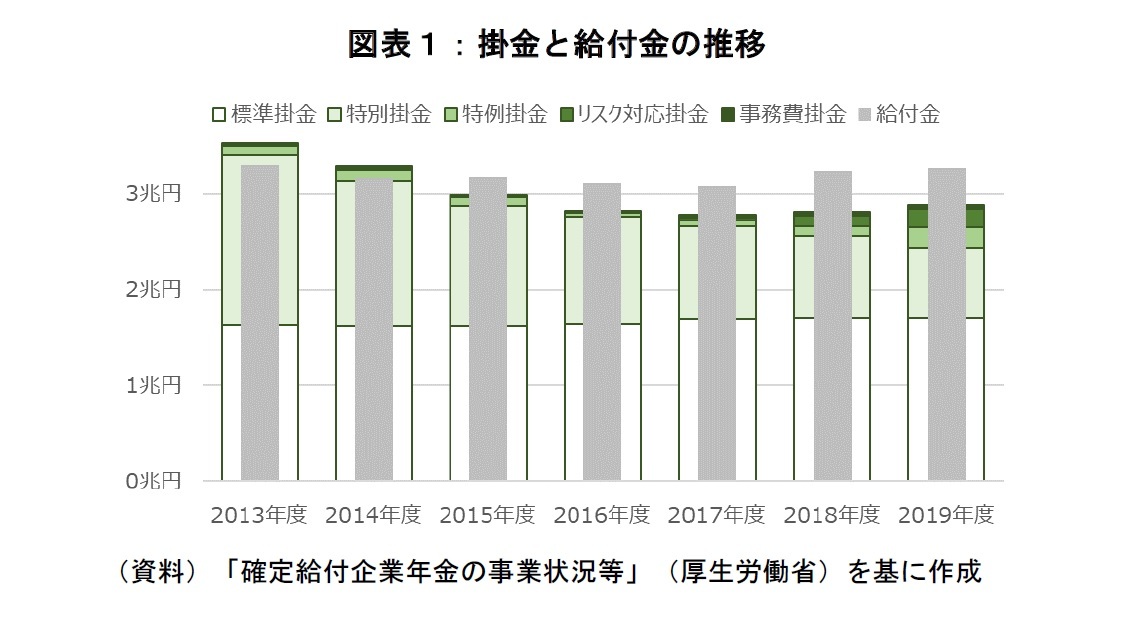

掛金と給付金の推移を確認すると、キャッシュ・フロー基準の成熟度が上昇した原因は掛金の減少、とりわけ特別掛金の減少にある(図表1)。特別掛金は、数理債務に対する年金資産の不足額を償却するための掛金である。不足額が発生する要因として、予定利率の引き下げや、運用実績の低迷などがある。リーマン・ショックが年金資産運用に与えた影響は大きく、特別掛金の大幅な引き上げが不可避であった。リーマン・ショックから年数が経過するに伴い特別掛金が減少したと考えられるので、この期間のキャッシュ・フロー基準の成熟度の大幅な上昇から言えることは、成熟度の進捗ではなく、金融危機が掛金に及ぼす影響の大きさだ。

2017年度以降、特別掛金が減少する一方、リスク対応掛金が増加している。2017年1月から拠出が可能となったリスク対応掛金は、掛金拠出の安定化が期待される。測定した将来のリスクに応じ、追加的に掛金を拠出するもので、拠出期間終了後にはその分だけ純資産額が積みあがる。リスクバッファとして機能するため、掛金拠出の安定化には好ましいと考えられるのだが、リスク対応掛金の承認件数(累計)は、2022年5月1日時点で504件にとどまる。

掛金と給付金の推移を確認すると、キャッシュ・フロー基準の成熟度が上昇した原因は掛金の減少、とりわけ特別掛金の減少にある(図表1)。特別掛金は、数理債務に対する年金資産の不足額を償却するための掛金である。不足額が発生する要因として、予定利率の引き下げや、運用実績の低迷などがある。リーマン・ショックが年金資産運用に与えた影響は大きく、特別掛金の大幅な引き上げが不可避であった。リーマン・ショックから年数が経過するに伴い特別掛金が減少したと考えられるので、この期間のキャッシュ・フロー基準の成熟度の大幅な上昇から言えることは、成熟度の進捗ではなく、金融危機が掛金に及ぼす影響の大きさだ。

2017年度以降、特別掛金が減少する一方、リスク対応掛金が増加している。2017年1月から拠出が可能となったリスク対応掛金は、掛金拠出の安定化が期待される。測定した将来のリスクに応じ、追加的に掛金を拠出するもので、拠出期間終了後にはその分だけ純資産額が積みあがる。リスクバッファとして機能するため、掛金拠出の安定化には好ましいと考えられるのだが、リスク対応掛金の承認件数(累計)は、2022年5月1日時点で504件にとどまる。

リスク対応掛金の利用が進まない原因として、リスク対応掛金は一定年数以上かけて拠出する等の制約があり、拠出開始間もなく金融危機が発生すると期待する効果が得られないとか、拠出する余力がない等が考えられる。また、比較的良好な市場環境が続いたので、新たに拠出しなくても既にリスクバッファが存在するからかもしれない。統計データによると、2016年度~2019年度における、確定給付型企業年金全体の積立水準(純資産額/責任準備金)は120%程度、積立水準が100%を超える企業年金の割合は8割をやや下回る程度である。

リスクバッファに応じて資産配分を変えることで、掛金の安定化を図ることも考えられる。リスクバッファに応じて資産配分を変える戦略の代表例がポートフォリオ・インシュアランスだろう。ポートフォリオのリスク(標準偏差)が同じなら、リスクバッファが大きいほど、掛金の引き上げが必要な状態に陥る可能性は低くなる。特定の水準を下回る確率を一定に保つことを前提に、リスクバッファが大きいほど積極的にリスクをとって収益獲得を目指すという考え方(以下、戦略H)だ。

一方、リスクバッファが大きいほど、リスクを抑えるという戦略(戦略L)もある。確定給付型年金は、給付を掛金と運用収益で賄うという単純な構造であり、将来の給付額の変動余地は小さいため、運用収益が安定化すれば掛金も安定化する。運用収益の安定化と運用利回りの安定化は別物で、運用収益は投資額と運用利回りの積なので、積立水準が高い時ほど目標利回りが低くても大丈夫という考え方だ。

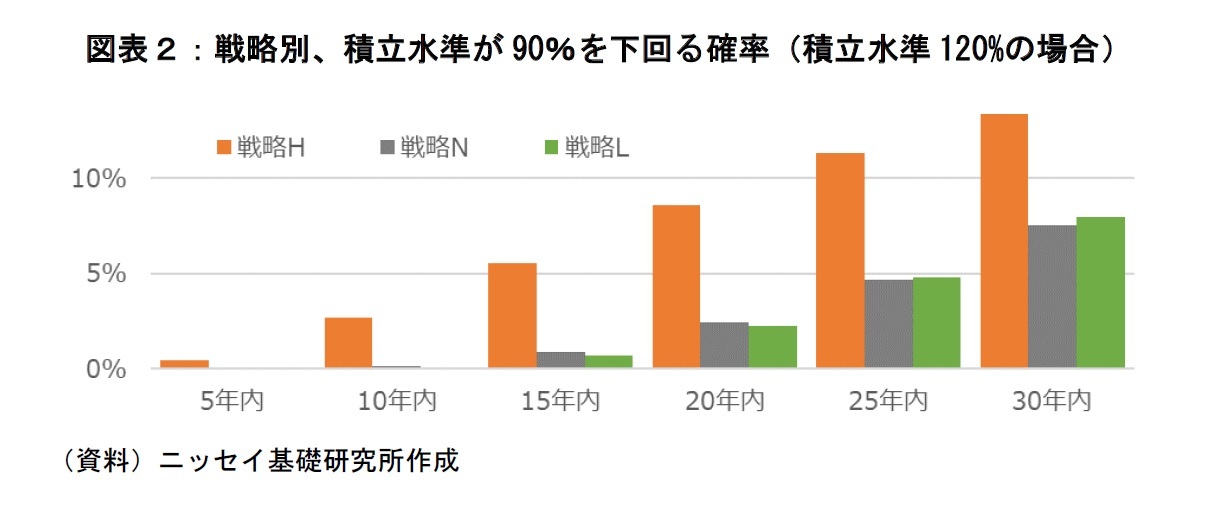

動的資産配分を採用している制度は少数派だろうが、定期的な運用体制の見直し時の積立水準が、その後の基本的資産配分に影響することは十分考えられる。そこで、積立水準によらず目標利回りを一定とする戦略(以下、戦略N)との比較で、積立水準に応じて目標利回りを変更する先の二つの戦略による掛金安定化の効果を確認する。戦略Hは積立水準が90%を下回る確率を一定に保つように、戦略Lは期待運用収益が一定となるように時々の目標利回りを設定する。但し、積立水準が100%以下の場合の目標利回りは全戦略において予定利率と同一、リスクは目標利回りの2倍(無リスク利子率0%)とし、市場収益率の確率分布は独立同一分布と仮定する。

リスクバッファに応じて資産配分を変えることで、掛金の安定化を図ることも考えられる。リスクバッファに応じて資産配分を変える戦略の代表例がポートフォリオ・インシュアランスだろう。ポートフォリオのリスク(標準偏差)が同じなら、リスクバッファが大きいほど、掛金の引き上げが必要な状態に陥る可能性は低くなる。特定の水準を下回る確率を一定に保つことを前提に、リスクバッファが大きいほど積極的にリスクをとって収益獲得を目指すという考え方(以下、戦略H)だ。

一方、リスクバッファが大きいほど、リスクを抑えるという戦略(戦略L)もある。確定給付型年金は、給付を掛金と運用収益で賄うという単純な構造であり、将来の給付額の変動余地は小さいため、運用収益が安定化すれば掛金も安定化する。運用収益の安定化と運用利回りの安定化は別物で、運用収益は投資額と運用利回りの積なので、積立水準が高い時ほど目標利回りが低くても大丈夫という考え方だ。

動的資産配分を採用している制度は少数派だろうが、定期的な運用体制の見直し時の積立水準が、その後の基本的資産配分に影響することは十分考えられる。そこで、積立水準によらず目標利回りを一定とする戦略(以下、戦略N)との比較で、積立水準に応じて目標利回りを変更する先の二つの戦略による掛金安定化の効果を確認する。戦略Hは積立水準が90%を下回る確率を一定に保つように、戦略Lは期待運用収益が一定となるように時々の目標利回りを設定する。但し、積立水準が100%以下の場合の目標利回りは全戦略において予定利率と同一、リスクは目標利回りの2倍(無リスク利子率0%)とし、市場収益率の確率分布は独立同一分布と仮定する。

結果として、90%を下回る確率は戦略Hが最も高い。積立水準が90%を下回る確率を抑えても100%を下回る確率はそれなりに残るので、市場環境によっては短期間にリスクバッファを失うからだ。戦略Lは戦略Nと変わらないように見えるが、よく見ると積立水準が90%を下回る確率が短期的には戦略Nより低い代わりに、長期的には戦略Nより高い。戦略Lは短期間でリスクバッファを失う可能性は低いが、目標利回りが予定利率を下回れば中長期的にリスクバッファが減少するからである。

リスクをとって無リスク利子率を上回る利回りを目指す場合、積立水準が変動するのは当たり前である。定期的な運用体制の見直し時に積立水準を考慮することは大切だが、中長期的に必要な運用収益獲得が目的なのだから、一時点の積立水準に一喜一憂する必要はない。積立水準の高さを活用して掛金安定化策を講じたところで、期待する効果が得られない可能性があるので、冷静な判断が必要であろう。

リスクをとって無リスク利子率を上回る利回りを目指す場合、積立水準が変動するのは当たり前である。定期的な運用体制の見直し時に積立水準を考慮することは大切だが、中長期的に必要な運用収益獲得が目的なのだから、一時点の積立水準に一喜一憂する必要はない。積立水準の高さを活用して掛金安定化策を講じたところで、期待する効果が得られない可能性があるので、冷静な判断が必要であろう。

(2022年07月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1851

経歴

- 【職歴】

1999年 日本生命保険相互会社入社

2006年 ニッセイ基礎研究所へ

2017年4月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

高岡 和佳子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む | 高岡 和佳子 | 研究員の眼 |

| 2025/07/03 | 国内企業年金が好むオルタナティブ投資 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/06/30 | 食品ロス削減情報の比較可能性-何のための情報開示か? | 高岡 和佳子 | 基礎研レター |

| 2025/04/30 | ふるさと納税のピットフォール-発生原因と望まれる改良 | 高岡 和佳子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【動的資産配分による掛金の安定化】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

動的資産配分による掛金の安定化のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!