- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢者のQOL(生活の質) >

- コロナ禍で低下した高齢者の外出頻度~「第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」より

コロナ禍で低下した高齢者の外出頻度~「第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」より

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

1 坊美生子(2022)「コロナ禍における高齢者の活動の変化と健康不安への影響」(基礎研レポート、2022年1月、同(2022)「コロナ禍における高齢者の移動の減少と健康悪化への懸念~先行研究のレビューとニッセイ基礎研究所のコロナ調査から~」(基礎研レポート、2022年3月)など。

2――外出頻度と心身の健康状態との関連

調査結果に先立ち、まずは先行研究より、外出頻度が、健康指標の一つとして利用できることを確認したい。

東京都老人総合研究所(現・地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター)と新潟県与坂町(現長岡市)はこれまでに、「介護予防推進システム事業」を共同実施してきた。その一環として行われたのが、藤田ほか(2004)の調査である。これは、同町在住の高齢者約1,700人を対象に、外出頻度と身体・心理・社会的特性との関連について、横断調査を実施したものである2。身体的特性を表す変数としては、基本的ADL(日常生活動作能力)や認知機能など、心理的特性を表す変数としては健康度自己評価や抑うつ度など、社会的特性を表す変数としては、近所づきあいの頻度や親しい友達の有無などを用いた。また、外出頻度は「毎日1回以上」「2~3日に1回程度」「1週間に1回程度」「ほとんどない」の4群に分けて分析した。

その結果、まず身体的特性についてみると、「毎日1回以上」群に比べると、外出頻度が低い群ほど、概して、基本的ADL障害や歩行障害など、身体機能に障害が出現する頻度が高く、認知機能の点数も低くなる傾向があった。次に心理的特性については、外出頻度が低い群ほど、健康度自己評価が低く、抑うつ度が高い傾向があり、孤独感を持つ人が多かった。社会的特性についても、外出頻度が低いほど、親しい友人や近所づきあいの頻度が低いという結果がみられた。このように、外出頻度が低い方が、身体・心理・社会的特徴がいずれも低水準であり、外出頻度と健康水準との間には強い相関関係が認められた。従って、外出頻度を健康水準とみなすことができると考えられる。

2 藤田幸司ほか(2004)「地域在宅高齢者の外出頻度別にみた身体・心理・社会的特徴」『日本公衛誌』51(3)

(1)身体機能、認知機能への影響

次に、外出頻度が低い生活を続けていると、高齢者の将来の健康状態にどのような影響を与えるのかについて、先行研究から説明する。

新開ほか(2005)は、1|と同じ新潟県与坂町(現長岡市)の高齢者のデータ約1,500人分を用いて、2年間追跡調査を行い、外出頻度と、2年後の生存や心身機能の状態を比較した3。

外出頻度が週2、3回以上を「非閉じこもり」、週1回以下を「閉じこもり」と定義して、回答者をグループ分けして比較したところ、調査開始時点で既に移動能力が失われていたケースを除けば、「閉じこもり」のグループは、「非閉じこもり」のグループに比べて、2年後に歩行障害になる危険度が3.2倍、公共交通の利用や買物、食事の支度などの「手段的ADL」4に障害が現れる危険度は2.9倍、認知機能障害が現れる危険度は3.1倍だった(性、年齢、慢性疾患の保有個数等の身体・医学的要因による影響を調整した場合)。

次に、調査開始時点で既に移動能力が低下し、もともと一人で外出することが難しかった人に限ってみると、外出頻度が週1回以下の「閉じこもり」のグループは、週2、3回以上の「非閉じこもり」のグループに比べて、2年後の死亡の危険度が3.9倍となっていた。

この研究からは、もともと身体能力が維持され、一人で外出する能力があった高齢者も、外出頻度が週1回以下の「閉じこもり」生活を続け、身体活動などが停滞すると、2年後には身体機能や認知機能が低下することが分かる。また、もとから身体能力が低下し、一人で外出することが難しい高齢者は、外出頻度が週1回以下の生活を続けると、ますます身体能力が低下し、死亡リスクが高まることを示唆している。

3 新開省二ほか(2005)「地域高齢者におけるタイプ別閉じこもりの予後 2年間の追跡研究」『日本公衛誌』52(7)

4 この調査で評価に用いられたのは、老研式活動能力指標の下位尺度「手段的自立」の5項目(バスや電車の利用、日用品の買物、食事の用意、請求書の支払い、貯金の出し入れ)。

高齢者の外出頻度の低さが要因の一つとなって、その後の要介護認定のリスクが上昇することを示した研究が、平井ほか(2009)である5。この調査では、東海地方の5市町在住で、要介護認定を受けていない高齢者約9,700人を対象に、3年間の追跡調査を行い、要介護認定を受ける割合に違いがあったかどうかを検証した。

その結果、男女ともに、人と会ったり、買い物や散歩、通院をしたりする外出頻度が「ほぼ毎日」のグループに比べて、「週1回以下」のグループは、「要支援1」以上の認定を受けるリスクも、「要介護2」以上の重度認定を受けるリスクも、有意に高いことが分かった。

これらのことから、外出頻度が週1回以下の生活が3年程度継続すると、それまでは一人で外出することができていた人も、次第に身体機能や認知機能が衰え、要介護認定を受ける状態まで衰弱する危険が高まることが示されている。

5 平井寛ほか(2009)「地域在住高齢者の要介護認定のリスク要因の検討 AGESプロジェクト3年間の追跡研究」『日本公衛誌』第56巻第8号

Ryota Sakuri, et al.(2016)は、外出頻度が低い状態に、対面・非対面を合わせたコミュニケーション頻度が低い状況が重なると、死亡率が上昇することを示した6。

具体的には、2008年から埼玉県和光市在住で、公共交通機関の利用や買い物、食事の用意などの生活能力(IADL)に障害の無い高齢者1,023人について、6年間の生存状態を追跡調査した。その際、外出頻度が1日1回未満の状態を「閉じこもり傾向」、同居家族以外の他者との、対面や電話やメールなど非対面を含むコミュニケ―ン頻度が週1回未満の状態を「社会的孤立」と定義し、閉じこもり傾向と社会的孤立の両方が当てはまるグループと、いずれにも当てはまらないグループ、いずれかに当てはまるグループに分けて、死亡率を比較した。

その結果、「閉じこもり傾向、かつ社会的孤立」のグループは、「非閉じこもり傾向、かつ非社会的孤立」のグループに比べて、6年後の死亡率が2.2倍高いことが分かった。また、「閉じこもり傾向だが、非社会的孤立」のグループは、「非閉じこもり傾向、かつ非社会的孤立」のグループに比べて6年後の死亡率は1.9倍高かった。

この調査は、外出頻度が低いだけでなく、非対面を含む他者とのコミュニケーション機会が乏しい状態が重なると、高齢者の健康に重大な影響を及ぼすことを示唆している。

6 Ryota Sakuri, et al.(2018) ’Co-existence of social isolation and homebound status increase the risk of all-cause mortality’, International psychogeriatric, 19 July 2018.

3――コロナ禍における外出頻度の低下

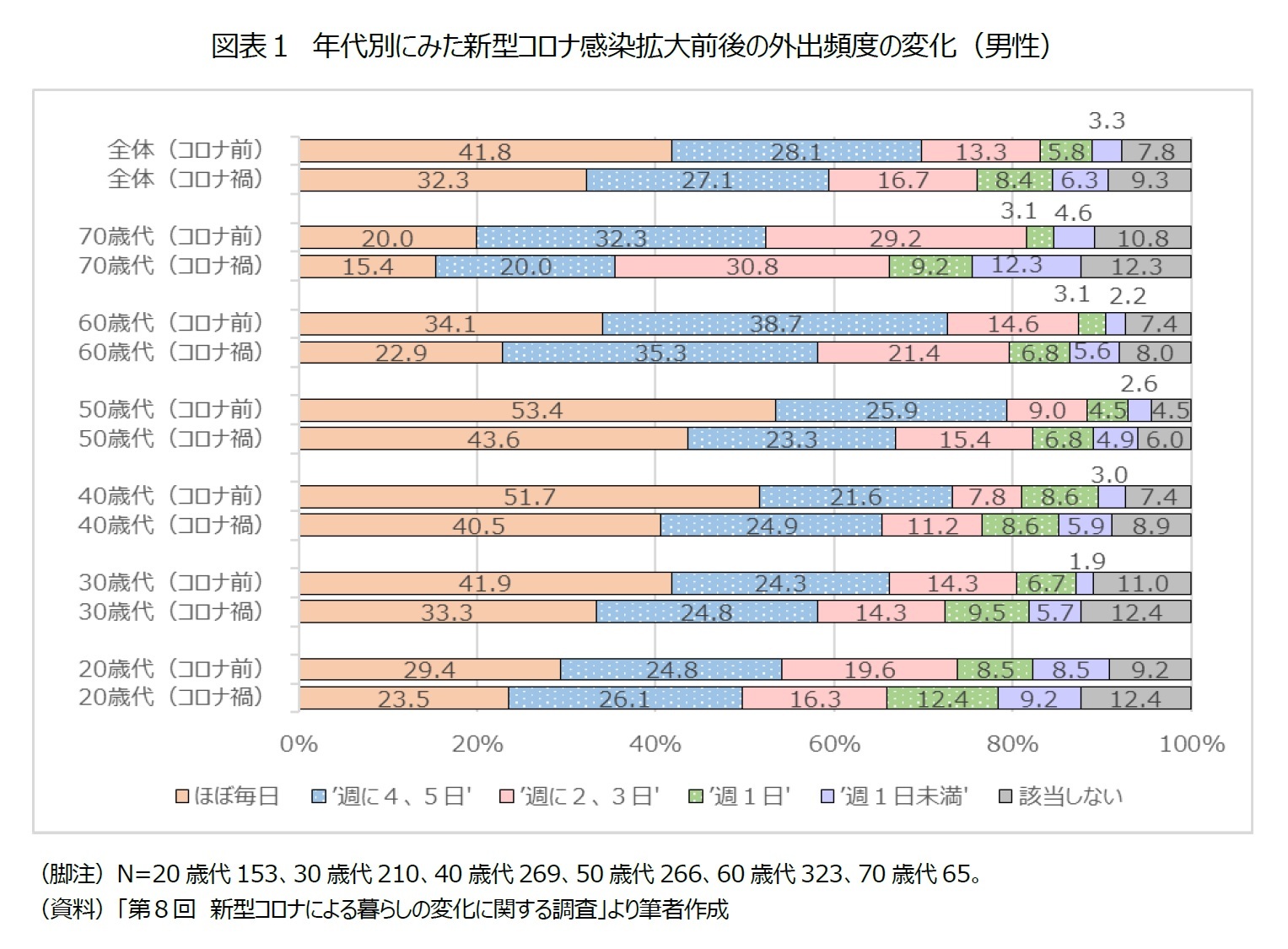

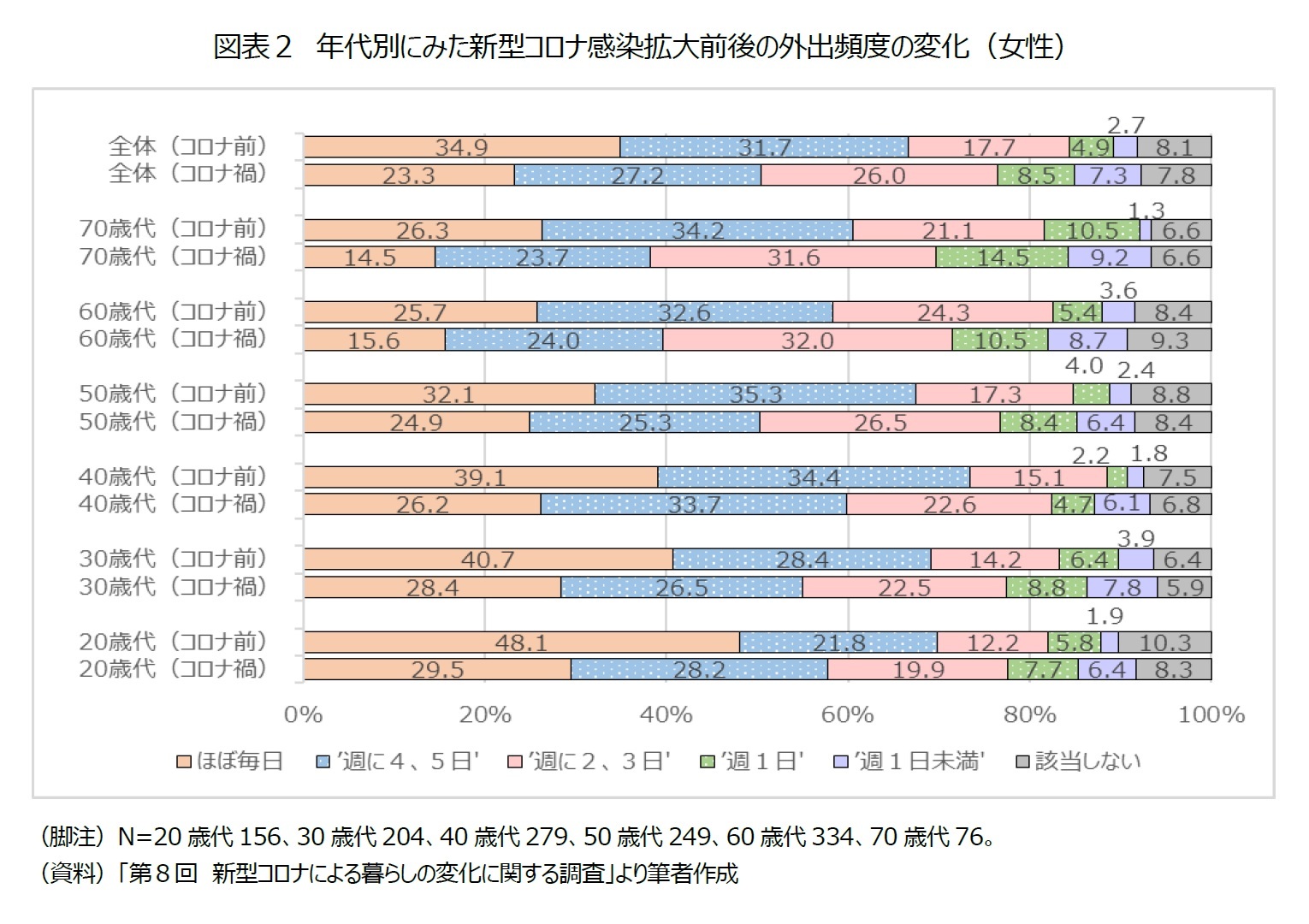

ここからは、コロナ禍において、実際に高齢者の外出頻度がどのように変化したかを、ニッセイ基礎研究所の「第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」を用いてみていきたい。本調査は2022年3月23~29日、全国の20~74歳の男女2,584人を対象に、インターネット上で行った。新型コロナウイルス感染前(2020年1月頃)と調査時点での外出頻度(通勤・通学を含む)について尋ねた結果は、図表1、2のようになった。

まず男性について見ると、全体では、コロナ前に41.8%でトップだった「ほぼ毎日」は、コロナ禍では約10ポイント下がって32.3%になった。「週に4、5日」はほぼ変わらず、「週2、3日」と「週1日」、「週1日未満」はやや増加した。

ここからは、2-2|(1)の調査で、外出頻度が週2、3日以下の状態を「非閉じこもり」、週1日以下を「閉じこもり」と定義していることに倣って、同じように選択肢をまとめて、割合の変化についてみていきたい。

高齢世代に注目すると、70歳代では、「ほぼ毎日」と「週に4,5日」、「週に2、3日」を合わせた週2、3日以上の割合は、コロナ前には8割を超えていたが、コロナ禍では7割弱に減った。「週1日」と「週1日未満」を合わせた週1日以下の割合は、コロナ前には7.7%だったが、コロナ禍では3倍近い21.5%にまで増加した。同様に、60歳代では、週2、3日以上の割合がコロナ前には9割近くに達していたが、コロナ禍では8割まで減った。週1日以下の割合はコロナ前には5.3%だったが、コロナ禍では2倍以上の12.4%に増加した。

男性では、外出頻度が週1回以下の割合が1割を超えていた年代は、コロナ前は20歳代と40歳代だけだったが、コロナ禍では全ての年代に広がっていた。また、20歳代と70歳代ではその割合が2割を超えた。

次に女性について変化を見ると、男性と同様に、全体ではコロナ前に34.9%でトップだった「ほぼ毎日」は、コロナ禍では10ポイント以上減り、23.3%となった。コロナ前から男性よりも値が小さいのは、就業者の割合が、相対的に低いためだと考えられる。また、「週に4、5日」はコロナ後にやや減少、「週2、3日」は増加、「週1日」と「週1日未満」は微増した。

女性の高齢世代について見ると、70歳代では、「ほぼ毎日」と「週に4,5日」、「週に2、3日」を合わせた週2、3日以上の割合がコロナ前には約8割だったが、コロナ禍では約7割に減った。「週1日」と「週1日未満」を合わせた週1回以下の割合は、コロナ前の11.8%から23.7%に倍増した。60歳代も、週2、3日以上の割合がコロナ前には8割を超えていたが、コロナ禍では約7割に減った。週1日以下の割合はコロナ前には9.0%だったが、コロナ禍では19.2%と倍増していた。

女性では、週1回以下の割合が1割を超えていた年代は、コロナ前は30歳代と70歳代だけだったが、コロナ禍では全ての年代に広がっていた。また、60歳代と70歳代では約2割に上った。

これらのように、いずれの性・年代を見ても、コロナ禍になって、外出頻度が下がったことが明確になった。

1―1|でみた先行研究からは、外出頻度が低い高齢者が増えれば、身体的、心理的、社会的特徴が低水準の高齢者が増えることが予想される。また、1-2|で紹介した先行研究からは、外出頻度が週1回以下の「閉じこもり」状態が続くと、わずか2年で身体機能や認知機能に障害が現れやすくなることが示されている。また、もともと身体機能が低下していた高齢者の場合は、死亡に至るリスクも約4倍に上昇することを示している。さらに、3年間、同じ状態が続けば、もともと元気だった高齢者も、要支援1以上や、重度要介護の状態に移行するリスクも上昇することを示している。

ニッセイ基礎研究所の調査結果からは、コロナ禍において、外出頻度が週1回以下の人が、男性の70歳代と女性の60歳代~70歳代で2割、男性の60歳代で1割に増加している。既に、国内では新型コロナウイルスの感染拡大から2年以上経過している。従って、男女ともに高齢世代の1~2割が、自立して生活したりすることが困難になったり、認知機能が衰えたりする危険が迫っていることを示している。また、今後もこのような状態が続けば、ほどなく、要支援・要介護状態に陥る危険も高まると言える。

ニッセイ基礎研究所の調査は、対象を74歳以下としているが、80歳代や90歳代になると、外出頻度が1割以下の人がより多く、より心身機能低下や死亡のリスクが高まっている可能性がある。

4――終わりに

本稿では、最新のニッセイ基礎研究所の調査から、実際に、外出頻度が「週1回以下」のいわゆる「閉じこもり」傾向の高齢者が増え、心身機能の低下や要支援・要介護状態への移行リスクが切迫している人が増えていることを説明してきた。筆者がこれまでにも主張してきたように、今後は、高齢者自身は感染対策をしながら外出する工夫をする必要があり、また、身近にいる人や、地域の企業、団体、行政などは、外出の重要性について情報提供したり、そのようなお出かけの機会と場所を提供したりしていく取組が必要であろう。

また、先行研究として説明した通り、外出頻度が週1回以下の「閉じこもり」状態に加えて、対面または非対面の交流頻度が週1回未満の「社会的孤立」の状態が重なると、死亡率が高まることが分かっている。なかなか外出機会を回復することが難しい高齢者に対しては、差し当たり、非対面であっても、交流する機会を増やすことが、少しでも心身機能を維持してもらうために、重要な対策の一つになるだろう。

(2022年05月23日「基礎研レポート」)

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍で低下した高齢者の外出頻度~「第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」より】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍で低下した高齢者の外出頻度~「第8回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」よりのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!