- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 老衰の増加-公的介護保険制度の浸透が影響?

老衰の増加-公的介護保険制度の浸透が影響?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

老衰が増える背景には、人口の高齢化がある。生活習慣病や感染症などの病気で亡くなることなく、天寿をまっとうする高齢者が増えているという見方だ。ただ、それだけではない。老衰の増加には、他の病気による死因とは異なる社会的な要素が反映されている。

本稿では、データをみながら、増加する老衰について考えてみたい1。

1 本稿は、「死因『老衰』とは何か -日本は『老衰』大国、『老衰』では死ねないアメリカ-」藤村憲治著(南方新社, 2018年)、「令和4年度版 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」(厚生労働省)等の諸資料を参考として、執筆した。

2――老衰死の推移

各時代で、人口が異なるため、死亡数そのものを参照・比較してもわかりづらい。死亡数を人口で割り算した、死亡率の推移をみていくことにしよう。老衰の死亡率を、戦前に死因第1位であった結核と、現在第1位のがん、第2位の心疾患と比較して表すと、つぎの図のとおりとなる。

結核は、戦後になって右肩下がりで急低下しており、現在は、ゼロに近くなっている。対照的に、がんは戦後一貫して右肩上がりで上昇しており、1981年以降、男女総計の死因第1位となっている。心疾患も戦後上昇してきたが、1994~95年に死亡率は大きく低下している。これは、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は心疾患による死亡としなくなったことの影響と言われている2。

老衰は、戦前、結核と、がんや心疾患の間で、一定水準で推移していた。そして、戦後になって、低下していった。ところが、2000年ごろを底に上昇に転じた。戦後、老衰の死亡率のカーブはU字型を呈しており3、他の死因にはみられない独特の推移を示している。

2 死亡診断書の記入マニュアルには、「(死亡の原因の欄には) 疾患の終末期の状態としての『心不全』、『呼吸不全』等は記入しないようにします」との注意書きが加わった。

3 「老衰死 大切な身内の穏やかな最期のために」NHKスペシャル取材班著(講談社, 2016年)には、小笠原卓哉氏の執筆パート(p78-79)に、「私がそれまで目にしたことがあるグラフの大半は、たとえば『結核による死亡者数』のように医療の進歩によってその数が減っていく、『右肩下がり』のかたちか、高齢化にともなって増加を続ける『がん患者数』のように『右肩上がり』だった。このような『U字型』のグラフを見た記憶はほとんどなかった。」との記述がある。

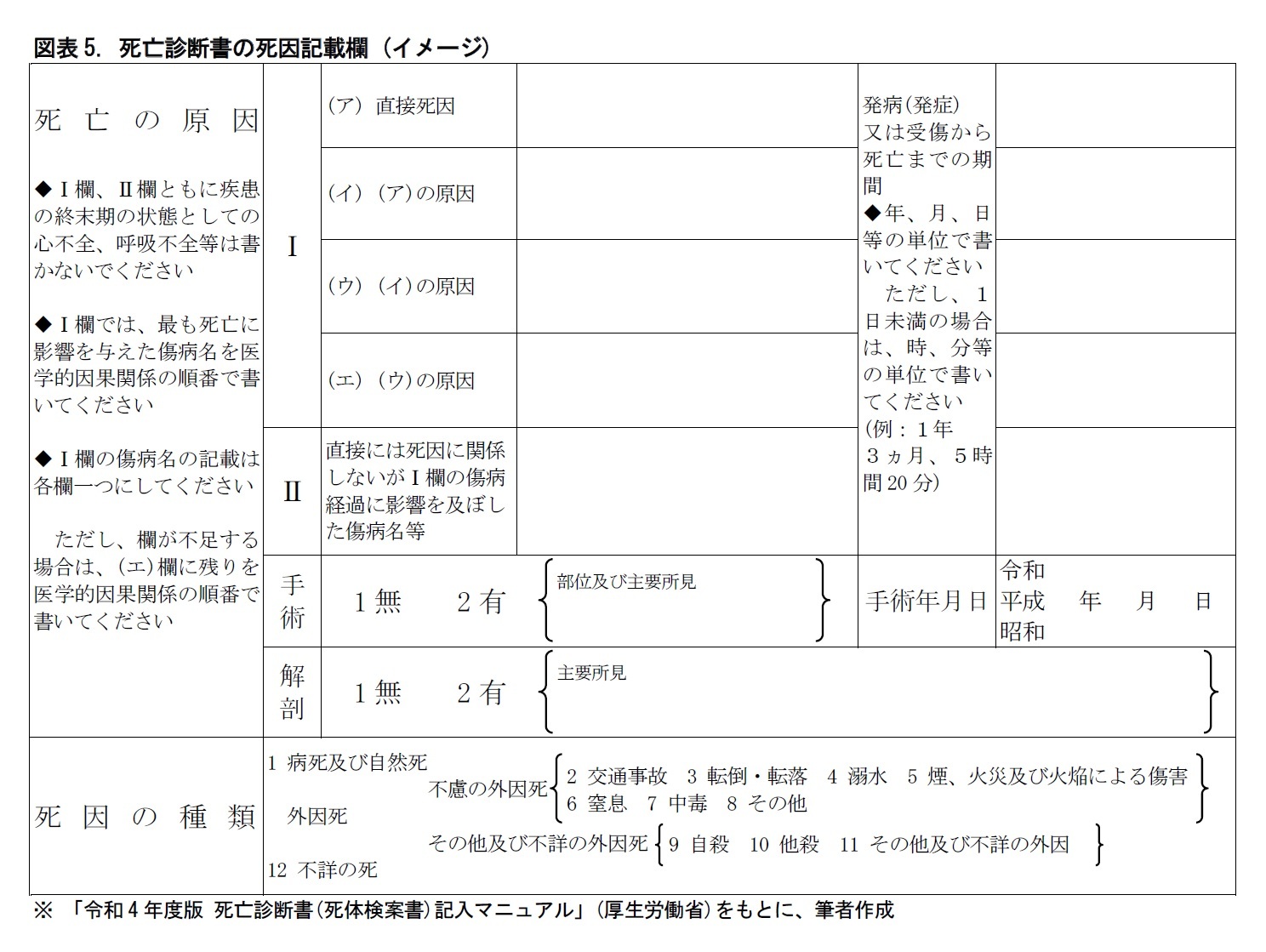

3――死亡診断書上の老衰死因記載

日本では、人が死亡した場合、医師または歯科医師によって、死亡診断書または死体検案書が交付される4。この書類は、死亡届と一体となっており、医師または歯科医師の記載の上で、自治体(市区町村)に届け出ることとなっている。なお、この届出がないと、自治体から火葬許可証が発行されない。

死亡診断書(死体検案書)の意義は、大きく2つある。1つは、人間の死亡を医学的・法律的に証明すること。もう1つは、国の死因統計作成の資料となることだ。

後者の死因統計は、国民の保健・医療・福祉に関する行政の重要な基礎資料であり、医学研究をはじめ各分野においても貴重な資料となっている。厚生労働省は、死因統計を国の基幹統計である人口動態統計として公表している。死因の分類では、世界保健機関(WHO)が定めた「疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD)」が基準とされている5。

4 両者の使い分けについて、「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には「死亡診断書」を、それ以外の場合には「死体検案書」を交付。なお、死亡診断書は医師または歯科医師が交付できるが、死体検案書は医師以外は作成できないとされている。(医師法第19条第2項、歯科医師法第19条第2項)

5 ICDは、International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problemsの略。

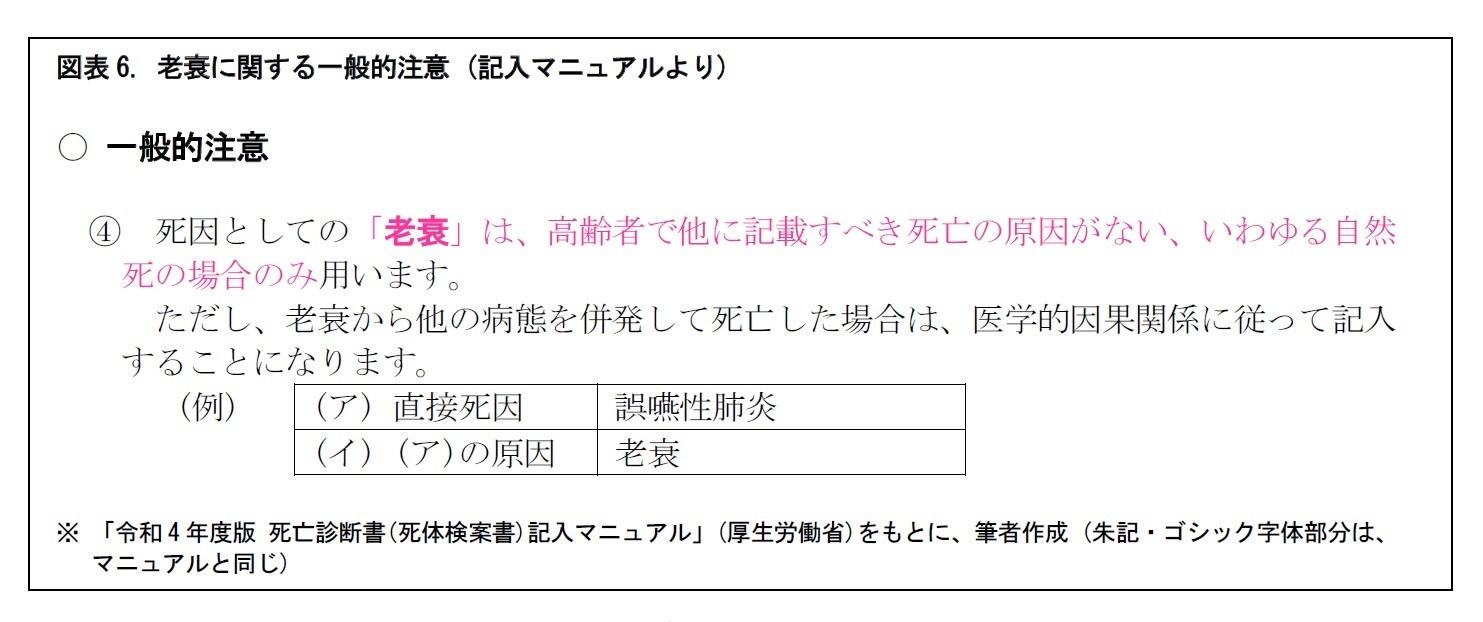

このように、老衰は、いわゆる自然死の場合にのみ記載可能だ。ここで、「自然死」は、日本では、人為的ではない死、つまり医師が医学的処置を行わないで迎えた死、と解されることもある6。ところが、通常、病院で死を迎える場合、何も医学的処置をせずに死に至ることは極めてまれなケースであろう。病院の医師にとって、老衰を死因として記載することはためらわれることもあるようだ7。

加えて、そもそも病院の医師は、患者の病状を診断し、そのうえで適切な治療を行うことを基本としている。「他に記載すべき死亡の原因のない」というのは、患者の病名を診断できないことを意味するため、医師として職務を完遂できなかったことの表明とみる見方もある。その点からも、死因「老衰」は、病院の医師にとって記載しづらいものといえる。

6 これに対して、「自然死」という用語の訳出元である“natural death”は、欧米では、医師が死に介在することが自然、という意味で解される。つまり、医師が医学的処置を行ったうえで迎えた死も、natural deathとなりうる。

7 「死因『老衰』とは何か -日本は『老衰』大国、『老衰』では死ねないアメリカ-」藤村憲治著(南方新社, 2018年)では、「老衰」死亡診断についての医師へのインタビューの結果を紹介している。それによると、「専門医四人中二人の臨床医は、『老衰』死亡診断の経験はないと答えました。八人の家庭医は、病院勤務医時代は『老衰』と診断したことはなかったが、家庭医としては全員『老衰』診断をしたことがあると答えました。また、専門医が所属する四五〇床の総合病院では、平成二三年度中に二三〇人の患者さんが亡くなっているが、『老衰』という死亡診断書は一通もなかったということが確認できました。」(同書p118ページより引用(ただし改行は取りやめ))とされている。

4――死亡場所の変化 : 老衰の記載に影響

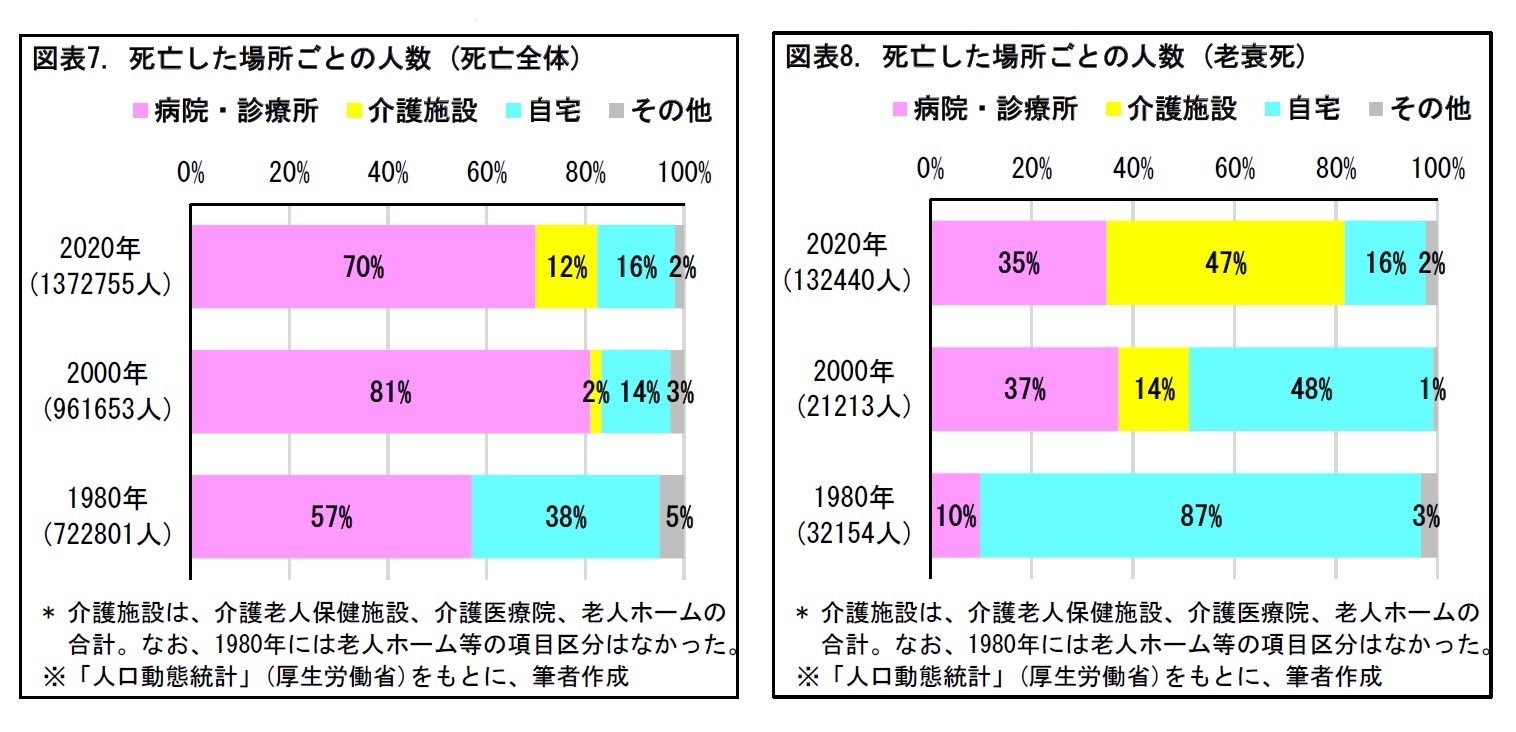

ところが、高齢化が進み、死を迎える場所は、病院以外にも広がっていく。次のグラフは、1980年、2000年、2020年の死亡数を、死亡全体と老衰死について、死を迎えた場所別にまとめたものだ。

死亡全体では、病院・診療所が多く、2020年には約7割を占めている。同割合は、2000年には約8割、1980年には約6割であり、死亡した人の半数以上が病院・診療所で死を迎える状況が続いている。

一方、老衰死をみると、2020年には介護施設が約半数で最も多く、病院・診療所、自宅がこれに続いている。1980年には9割近くを自宅が占めていたが、近年は介護施設などに多様化している8。

介護施設で暮らす高齢者が加齢に伴い徐々に体力が弱まっていき、最終的に施設で死を迎える場合、特段の医学的処置をせずに死に至る場合もありうる。こうした場合、死亡診断書上の死因を「老衰」と記すことについて、介護施設の担当医師は、病院医師ほどの抵抗感を持たないものとみられる。

つまり、老衰による死亡が増加している要因の1つとして、公的介護保険制度が浸透して、介護施設で死を迎えることが増加したことが挙げられるものと考えられる。

8 介護施設には、介護老人保健施設、介護医療院、老人ホームが含まれる。グループホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、自宅に含まれる。(令和4年度版 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」(厚生労働省)より)

5――おわりに (私見)

今後、高齢者が増えて、さらに老衰死も増加していく。老衰という死因が持つ社会的な要素を振り返ってみるべき時期といえるだろう。具体的には、死亡診断書を作成する医師の、死因を「老衰」と記載することへの抵抗感を減らすよう、ルールの在り方を検討することが望ましいものと考えられる。

今後も、老衰を巡る動向について、注視していくこととしたい。

9 一般市民への老衰死に関するインターネット調査(回答者1003名)によると、「『老衰で亡くなる』ということは、安らかな死であると感じますか」との問いに対し、「非常にそう思う」が27.1%、「まあまあそう思う」が54.4%で、回答者の8割以上が肯定的な回答を行っている。(「一般市民への老衰死に関するインターネット調査」今永光彦、外山哲也(日本在宅医療連合学会誌 第2巻・第2号, 2021年9月)

(2022年04月19日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月08日

国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~ -

2025年10月08日

若者消費の現在地(3)こだわりが生む選択の主体性~データで読み解く20代の消費行動 -

2025年10月08日

Investors Trading Trends in Japanese Stock Market:An Analysis for September 2025 -

2025年10月07日

投資部門別売買動向(25年9月)~事業法人は52カ月連続買い越し~ -

2025年10月07日

保険会社の再建・破綻処理における実務基準の市中協議(欧州)-欧州保険協会からの意見

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【老衰の増加-公的介護保険制度の浸透が影響?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

老衰の増加-公的介護保険制度の浸透が影響?のレポート Topへ

![図表1. 死因別死亡率推移(男性)[人口10万人当たり]/図表2. 死因別死亡率推移(女性)[人口10万人当たり]](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/70929_ext_15_3.jpg?v=1650333308)

![図表3. 老衰死亡率推移(男性)[人口10万人当たり]/図表4. 老衰死亡率推移(女性)[人口10万人当たり]](https://www.nli-research.co.jp/files/topics/70929_ext_15_5.jpg?v=1650333308)

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!