- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~移動手段編(続編)~高齢層はワクチン接種を済ませても公共交通利用に戻らず、20歳代はマイカー利用が大幅増~

年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~移動手段編(続編)~高齢層はワクチン接種を済ませても公共交通利用に戻らず、20歳代はマイカー利用が大幅増~

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

同調査は、約3か月に1度、継続実施しているが、今年度からは、調査対象を70歳代にまで広げた。従って本稿では、20歳代から70歳代に分けた年代別の傾向を示す。同時に、1年前の2020年9月に実施した第2回調査結果との比較を加え、この1年の変化について考察したい1。

1 第6 回調査は2021年9月22~29 日、全国の 20~74 歳の男女を対象にインターネットで実施。有効回答は 2,579 人。年代別内訳は 20歳代318人、30歳代460人、40歳代 546人、50歳 代455人、60歳代692人、70歳代108人。同月時点の消費行動や働き方等について、新型コロナウイルス感染拡大前の 2020 年1月頃に比べた利用状況を、「増加」「やや増加」「変化なし」「やや減少」「減少」「該当なし」の 6 段階で尋ねた。本稿では、各年代の傾向を比較しやすくするため、「増加」と「やや増加」を合わせて 「増加」、「減少」と「やや減少」を合わせて「減少」として4 段階でまとめた。

2 第2 回調査は、2020 年9月25~29 日、全国の 20~69 歳の男女を対象にインターネットで実施。有効回答は 2,066 人。年代別内訳は 20歳代310 人、30歳代408 人、40歳代472 人、50歳代402 人、60歳代474 人。

2――新型コロナ感染症による各移動手段の利用状況の変化

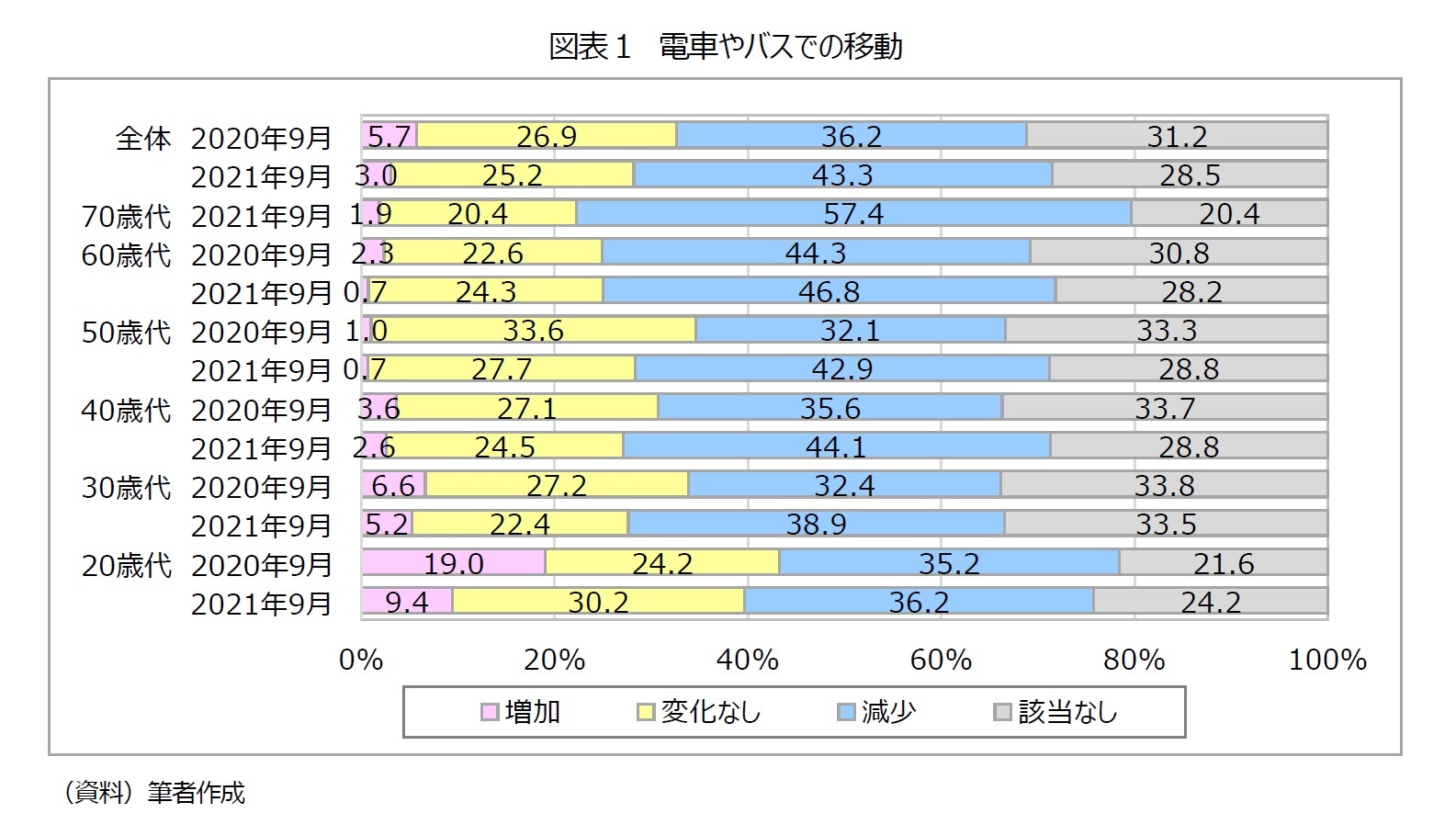

まず、都市内交通の代表手段である電車やバスでの移動についてみていきたい(図表1)。

2021年9月時点の調査では、全体では「増加」が3.0%、「変化なし」が25.2%、「減少」が43.3%、「該当なし」が28.5%で、「減少」が「増加」を約40ポイント上回った。

年代別にみると、「減少」との回答は、年代が上がるほど拡大する傾向にあり、60歳代では半数近く、70歳代では6割近くに上った。新型コロナウイルスの重症化リスクが高い高年代ほど、不特定多数の乗客が乗り合わせる公共交通を避ける傾向が強く表れていた。

調査を実施した2021年9月時点では、新型コロナのワクチンは、70歳代の9割以上、60歳代の8割以上が2回接種を完了していた3。ただし、当時の国内の感染状況を見ると、当時は19都道府県に緊急事態宣言、8県にまん延防止等重点措置が発令されていた4。本人がワクチン接種を済ませていても、国内の感染状況が落ち着いていない状態では、公共交通の利用再開に結び付かないことが分かった。

次に、1年前の調査結果と比較する。全体では、「増加」と「減少」の差は、1年前の時点から約10ポイント拡大していた。年代別では、20歳代から60歳代までの全年代において、「減少」の幅が拡大していた。コロナ禍が長引き、交通事業者は感染防止対策を実施してきたが、消費者には公共交通を避けるライフスタイルが定着したどころか、より拡大したと言える。

3 ニッセイ基礎研究所「2020・2021年度特別調査『第6回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査』調査結果概要」(2021年10月14日)

4 内閣官房HP(https://corona.go.jp/emergency/)

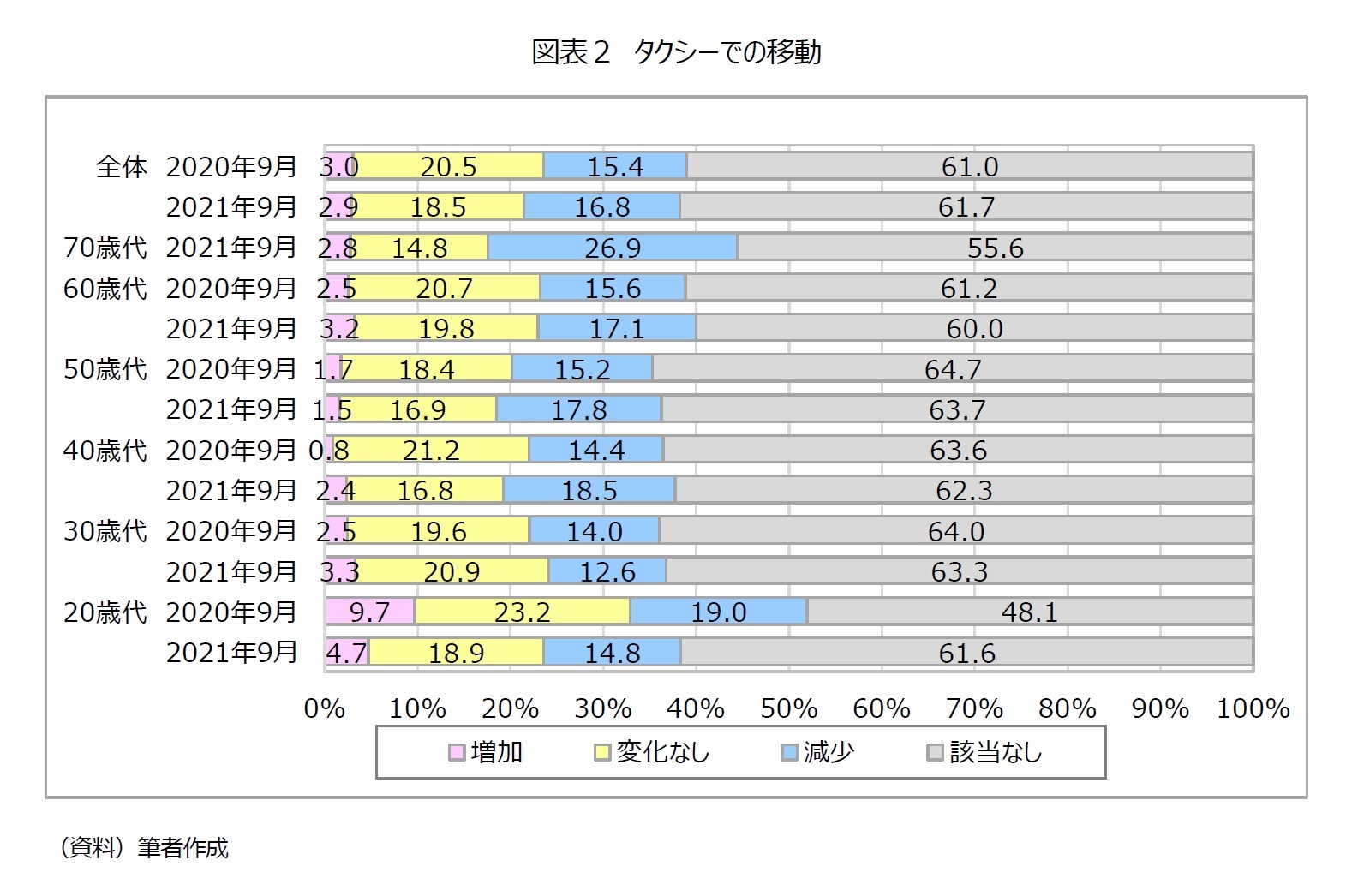

次に、個別輸送であるタクシーでの移動についてみていきたい(図表2)。

2021年9月時点の調査では、全体では「増加」が2.9%、「変化なし」が18.5%、「減少」が16.8%、「該当なし」が61.7%で、「減少」が「増加」を13.9ポイント上回った。

タクシーは、電車やバスのように不特定多数の乗客と乗り合わせることがないため、電車やバスに比べれば落ち込みは小さかった。コロナ前に比べると、勤務先への出社や出張、上司や同僚との会食が減っていることから5、ビジネス利用が減少していると考えられる。これに加えて、ドライバーとの接近や、他の乗客との車両の共有を避けている可能性がある。

年代別にみると、すべての年代で「減少」が10%以上だったが、特に70歳代は26.9%と高く、全体を約10ポイント上回った。同じ調査の中で、コロナ前に比べた移動時間(通勤・通学を含む)について尋ねた設問では、70歳代の約25%が「減少した」と回答しているため、外出の際にタクシーを利用しなくなった他、そもそも外出を自粛している高齢者もいると考えられる。

1年前の調査結果と比較しても大きな差は見られないが、20歳代と30歳代では、「減少」との回答がやや縮小し、40歳代から60歳代ではやや拡大していた。

5 脚注(3)と同じ

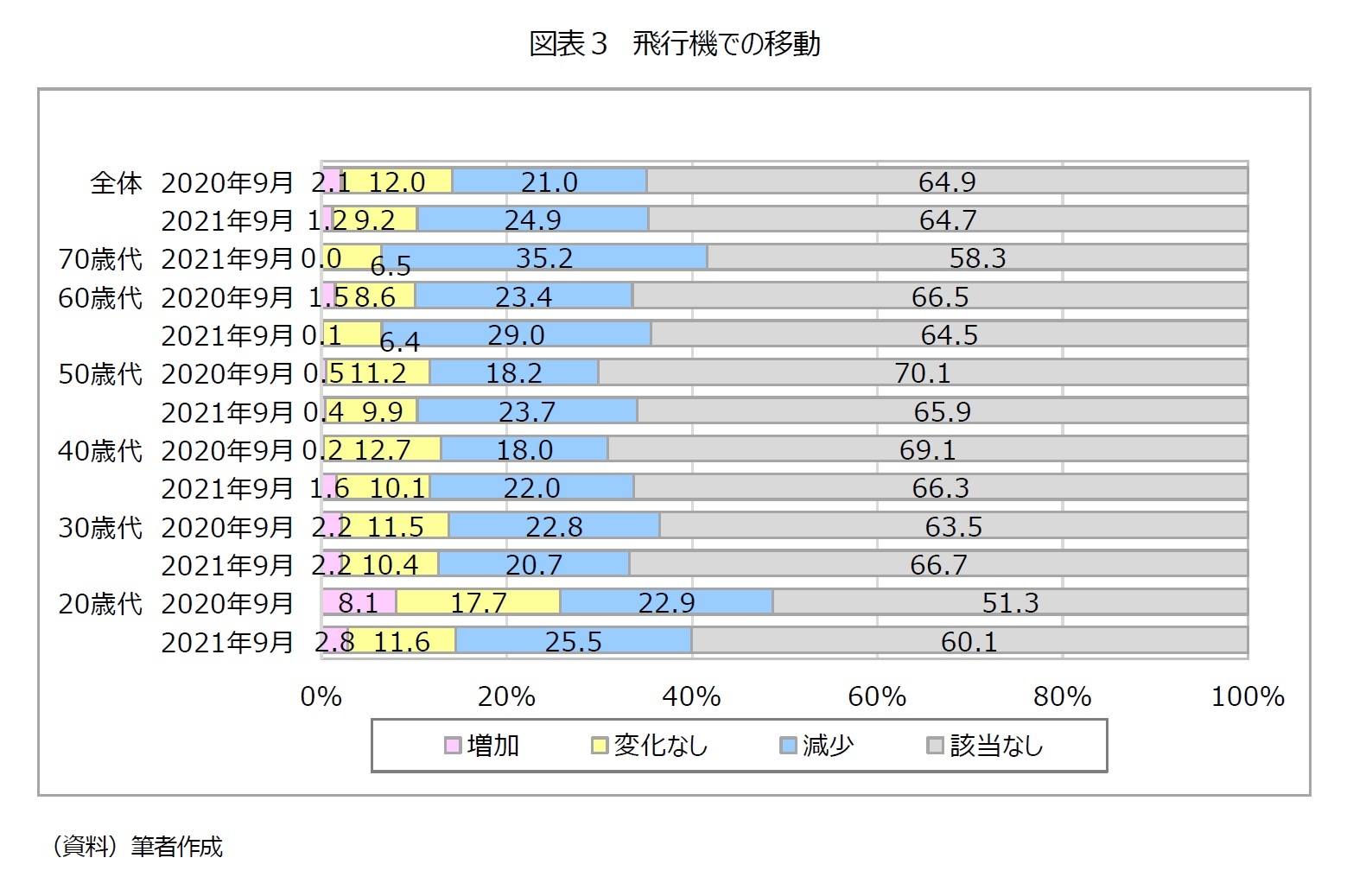

次に、飛行機の利用についてみていきたい(図表3)。

全体では、「増加」が1.2%、「変化なし」が9.2%、「減少」が24.9%、「該当なし」が64.7%で、「減少」が「増加」を23.7ポイント上回った。各国の水際対策による渡航制限や、国内の移動制限の影響で、国際便、国内便ともに、ビジネス客と旅行客が減少した表れだと言える。

同じ調査では、国内旅行がコロナ前より「減少した」との回答が全体で57.2%、海外旅行が「減少した」との回答は全体で25.5%に上っており、航空需要の縮小を裏付けている。

年代別にみると、20歳代から50歳代では、いずれも「減少」が20%以上となり、60歳代では30%近くなった。70歳代では最多の35.2%だった。

1年前の調査結果と比較すると、全体では「減少」が約4ポイント拡大した。年代別でみると、30歳代と、1年前の調査で対象外だった70歳代を除いて、減少幅は拡大していた。

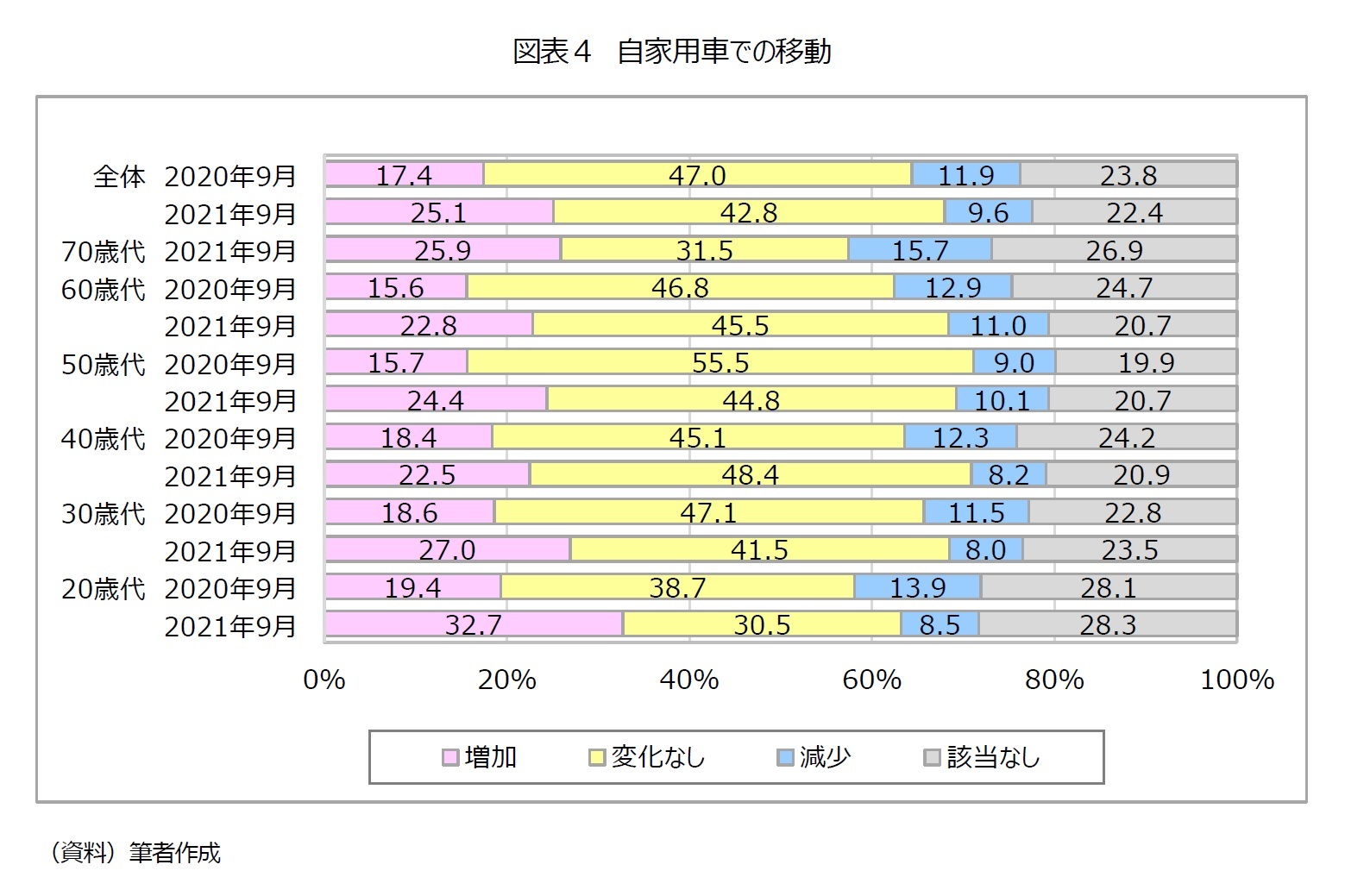

次に、パーソナルな移動手段の代表である自家用車についてみていきたい(図表4)。

全体では「増加」が25.1%、「変化なし」が42.8%、「減少」が9.6%、「該当なし」が22.4%で、「増加」が「減少」を15.5ポイント上回った。これまでみてきた旅客運送サービスとは対照的に、明らかな増加傾向が見られた。不特定多数の乗客との乗合や、モビリティの共有を避けられる、パーソナルでコンパクトな移動手段として選好されていることが分かる。

年代別でみると、いずれの年代でも、「増加」が20%を超えていたが、特に目立ったのは、20歳代の32.7%である。近年、若者の車離れが指摘されてきたが、コロナ禍をきっかけに、より安全安心な移動手段、あるいは娯楽のツールとして、若者に見直されていると言えそうだ。

1年前の調査結果と比較すると、「増加」は全体で8ポイント近く拡大している。年代別で見ても、20歳代から60歳代のいずれにおいても、増加幅が拡大しており、マイカーシフトが顕著に進んでいることが分かる。新車販売市場では、コロナ禍の影響で世界的に部品不足が発生し、各自動車メーカーが減産となっていることが指摘されているが6、生産体制が回復すれば、マイカーシフトが一層、強まる可能性がある。

6 日本経済新聞2021年11月2日朝刊など。

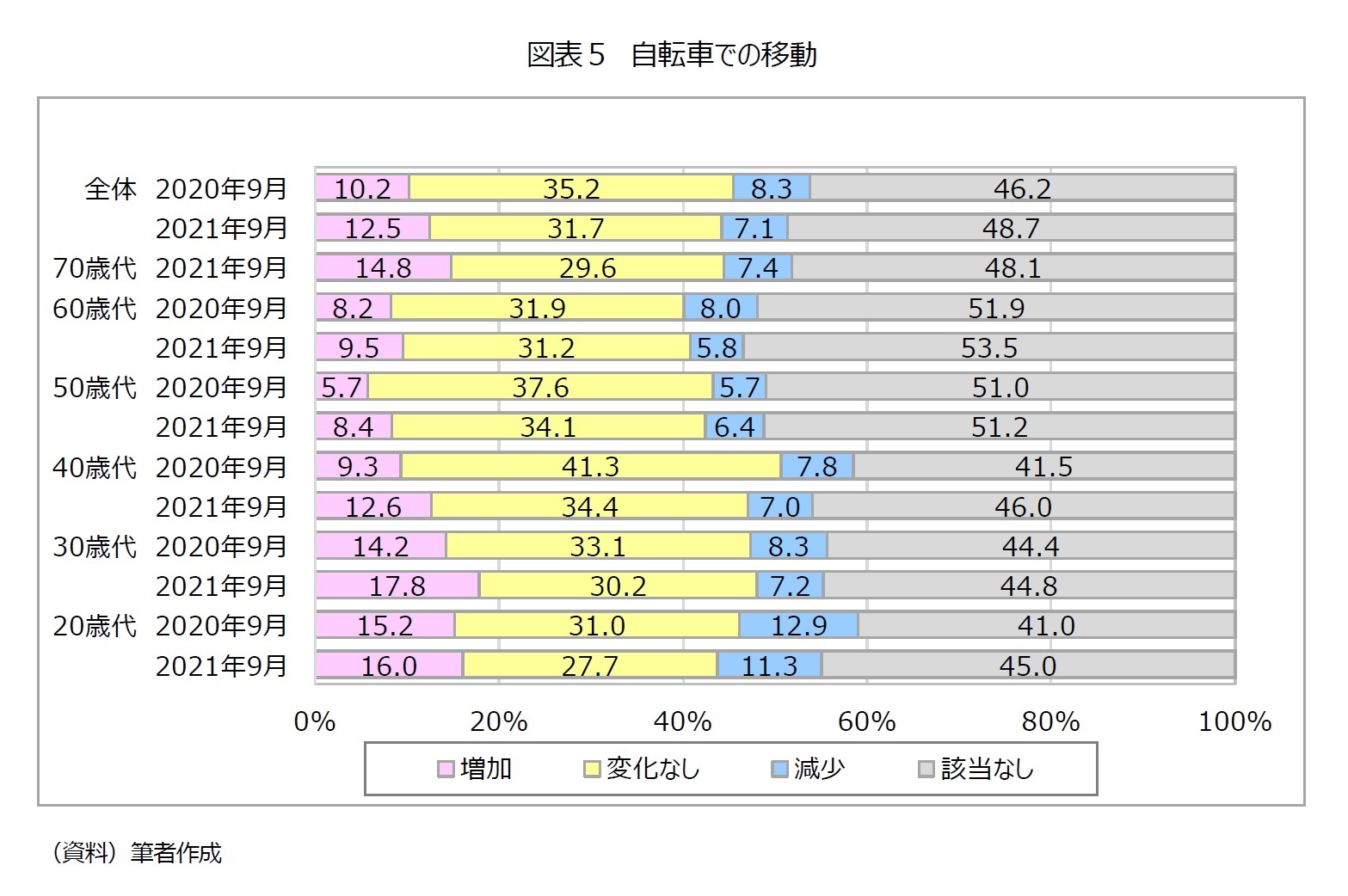

同じくパーソナルでコンパクトな移動手段である自転車についてみていきたい(図表5)。

全体では「増加」が12.5%、「変化なし」が31.7%、「減少」が7.1%、「該当なし」が48.7%で、「増加」が「減少」を5.4ポイント上回っている。自動車と同様に、不特定多数の乗客との乗合や、モビリティの共有を避けられる交通モードとして、利用する人が増えたことが分かる。

年代別では、20歳代~30歳代の若い年代で増加幅が大きく、30歳代では全体を5ポイント以上上回る17.8%だった。

1年前の調査結果と比較すると、全体は増加幅が若干、拡大していた。年代別に見ても、いずれの年代でも増加幅がやや増加していた。

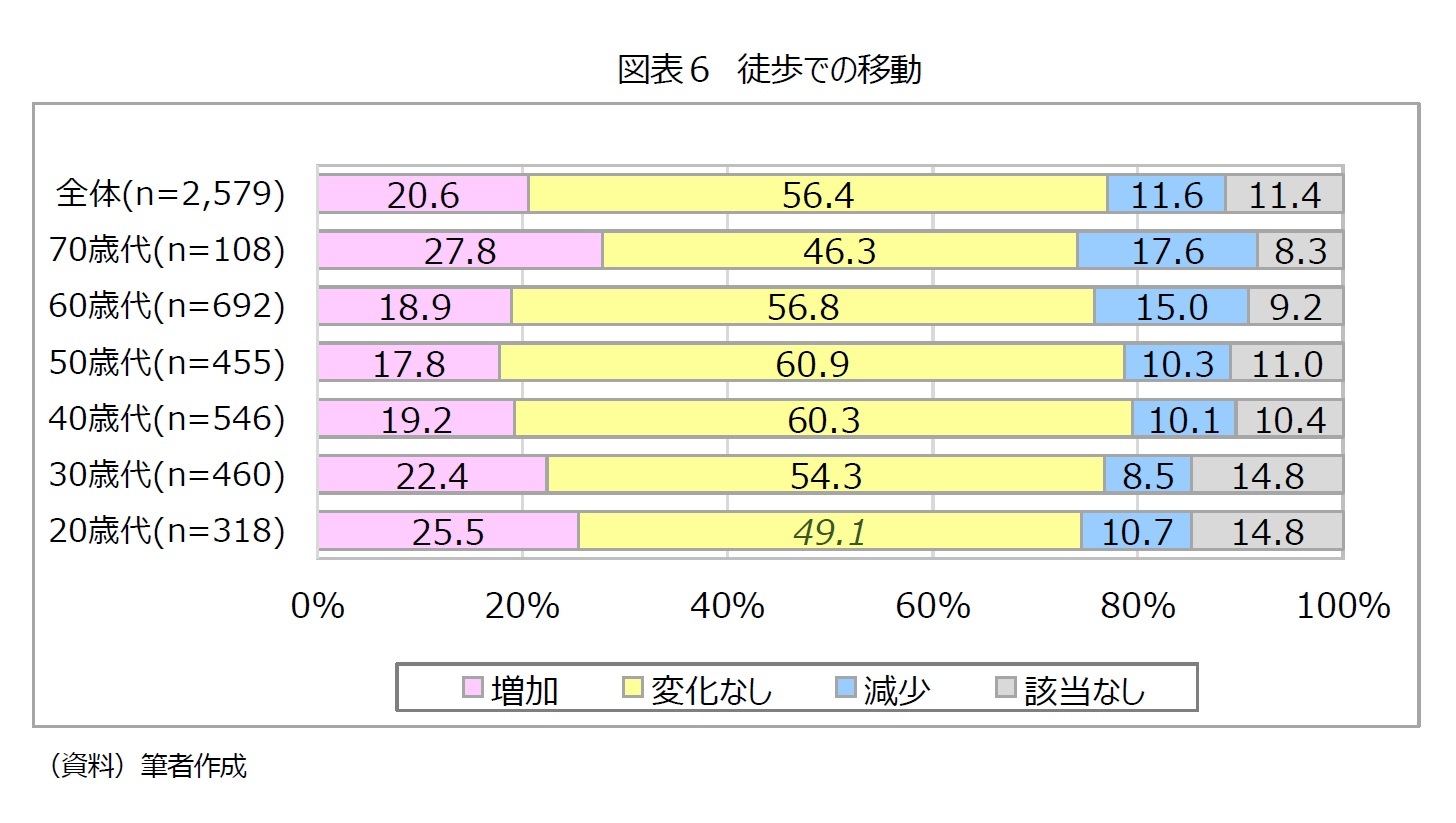

最後に、2021年度から設問を追加した、徒歩での移動について、みていきたい(図表6)。

全体では「増加」が20.6%、「変化なし」が56.4%、「減少」が11.6%、「該当なし」が11.4%で、「増加」が「減少」を9ポイント上回っている。徒歩は、旅客運送サービスのような、不特定多数の乗客との乗合や、モビリティの共有を避けられる究極の移動手段であるため、選択されているとみられる。また、在宅勤務の増加や、娯楽施設等の利用制限などから、自宅近くで用事を済ませたり、散歩したりする人が増えたと考えられる。

年代別でみると、特筆すべき傾向を示しているのは70歳代である。「増加」と「減少」のいずれも、全体を6~7ポイント上回っている。「増加」(27.8%)は、乗り物の利用から、徒歩に切り替えて生活している高齢者だと考えられる。一方で、「減少」(17.6%)は、感染リスクを下げるために、そもそも外出を控えるようになった高齢者だと考えられる。

2|でも述べたように、コロナ前に比べた移動時間(通勤・通学を含む)については、70歳代の約25%が「減少した」と回答している。この他にも例えば、「買い物時間」についても、70歳代の半数近くが「減少した」と回答し、「運動時間」についても3割以上が「減少した」と回答している。いずれの減少幅も、全体を大きく上回っている。

外出の回数が減るだけでなく、移動時間や買い物時間などが減ると、その分、体を動かすことも減り、身体機能の低下が懸念される。本調査は、インターネット調査であるため、回答した高齢者は、インターネットを頻繁に利用する層に偏っている。それ以外の層を含めた高齢者全体では、移動時間等の減少幅が、より大きくなる可能性がある。

3――おわりに

その結果として、パーソナルな移動手段である自家用車を選ぶ傾向は、1年前よりも顕著に進行していた。特に、20歳代で自家用車の増加幅が拡大していることは、コロナ禍を機に、自動車離れが進んでいた若年層の中に、新たな現象が起きていることを示唆している。

60歳代や70歳代の高齢層に関しては、8~9割がワクチンの2回接種を完了していたにも関わらず、元の移動手段に戻っておらず、感染不安の根強さや、行動の慎重さが表れた。国内全体でワクチン接種率を上げ、感染状況が収束しない限り、消費者のライフスタイルも元には戻らないことを示している。

特に70歳代については、他の年代と比べて「徒歩」の増加幅が大きいと同時に、減少幅が大きいことが、大変気がかりである。乗り物から徒歩に切り替えた高齢者の他、外出機会そのものを減らした高齢者が、一定、存在することを示しており、身体機能や認知機能などの低下が懸念される。この問題については、別の機会に整理したい。

公共交通の敬遠傾向が拡大していることは、今後、公共交通をどのように維持していくかという問題を、改めて突き付けていると言える。コロナ禍により、運賃収入が減少した事業者に対し、各自治体は赤字補填しているが、その額は膨らんでいる。地域公共交通にかかる費用を、誰が、どのように負担するのかについて、交通事業の外部経済効果などに鑑みて、議論を進める必要があるのではないだろうか。

(2021年11月22日「基礎研レター」)

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~移動手段編(続編)~高齢層はワクチン接種を済ませても公共交通利用に戻らず、20歳代はマイカー利用が大幅増~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

年代別に見たコロナ禍の行動・意識の特徴~移動手段編(続編)~高齢層はワクチン接種を済ませても公共交通利用に戻らず、20歳代はマイカー利用が大幅増~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!