- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 投資信託 >

- 予想分配型の分配金再投資の背景は?~2021年10月の投信動向~

コラム

2021年11月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

外国株式を中心に資金流入が鈍化

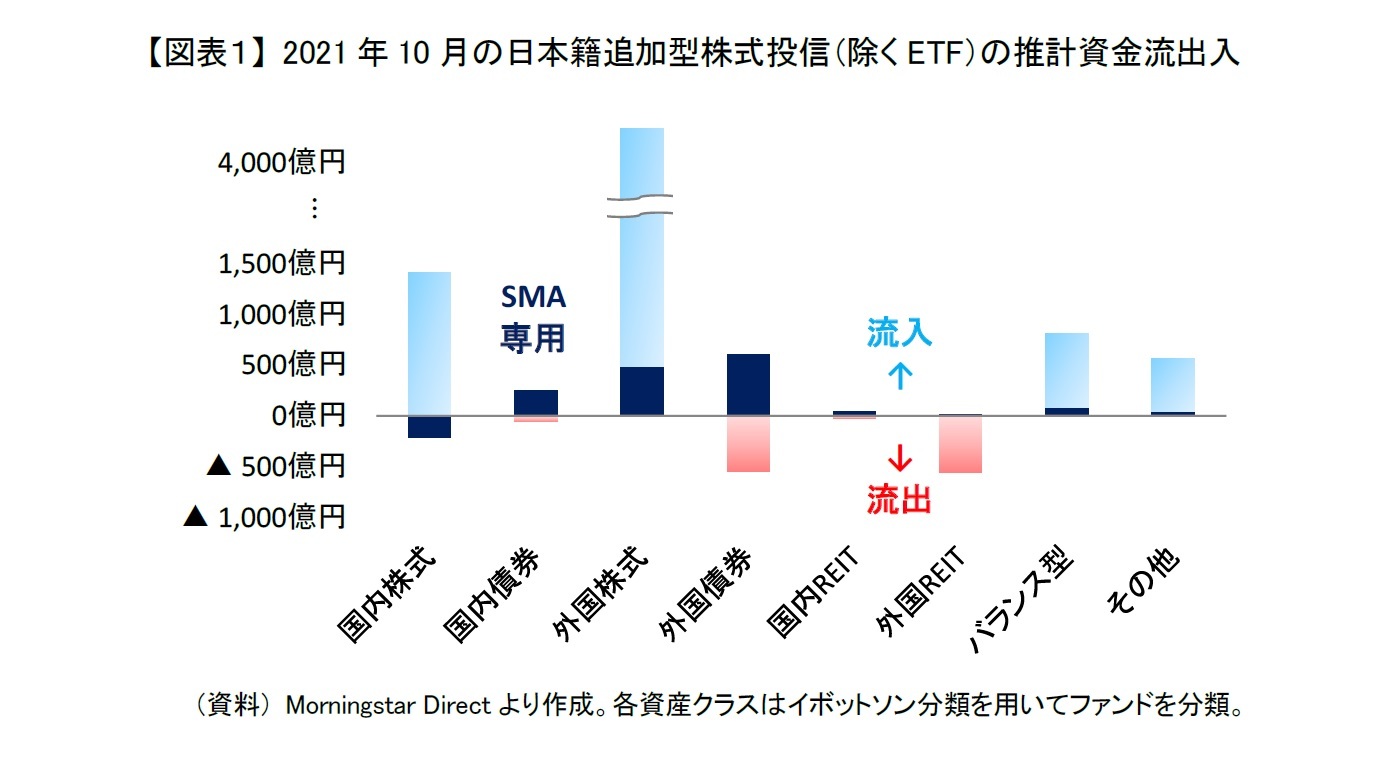

2021年10月の日本籍追加型株式投信(ETFを除く。以降、ファンドと表記)の推計資金流出入をみると、10月は外国株式、国内株式、バランス型に資金流入があった【図表1】。ただ、9月から国内株式と国内REITは資金流出から資金流入に転じたが、その他の資産では資金流入が鈍化もしくは資金流出が拡大した。そのため、10月はファンド全体でみると6,600億円の資金流入と9月の8,200億円から1,600億円減少した。SMA専用ファンド(【図表1】紺棒)全体への資金流入が9月は2,400億円と膨らんでいたが、10月は1,300億円と1,100億円減少した影響も大きい。

外国株式には10月に4,300億円の資金流入があったが、9月の6,900億円から大きく減少した。タイプ別には、外国株式のアクティブ・ファンドの流入金額が9月の4,900億円から10月は2,300億円と半減した。インデックス・ファンドは9月、10月ともに1,900億円の純流入と横ばいであったが、SMA専用ファンドを除外すると9月の1,900億円から10月は1,700億円にやや減少した。

外国株式には10月に4,300億円の資金流入があったが、9月の6,900億円から大きく減少した。タイプ別には、外国株式のアクティブ・ファンドの流入金額が9月の4,900億円から10月は2,300億円と半減した。インデックス・ファンドは9月、10月ともに1,900億円の純流入と横ばいであったが、SMA専用ファンドを除外すると9月の1,900億円から10月は1,700億円にやや減少した。

外国株式のテーマ型に陰り

このように10月は外国株式、特にアクティブ・ファンドの資金流入が9月から大きく減少したが、9月は久々に米国株式が下落したことによって資金流入が膨らんでいた。それが10月は米国株式が反発したこともあり、新たな購入を見送ったり、利益確定のため売却する投資家が増え、外国株式への資金流入が大きく減少したと考えられる。

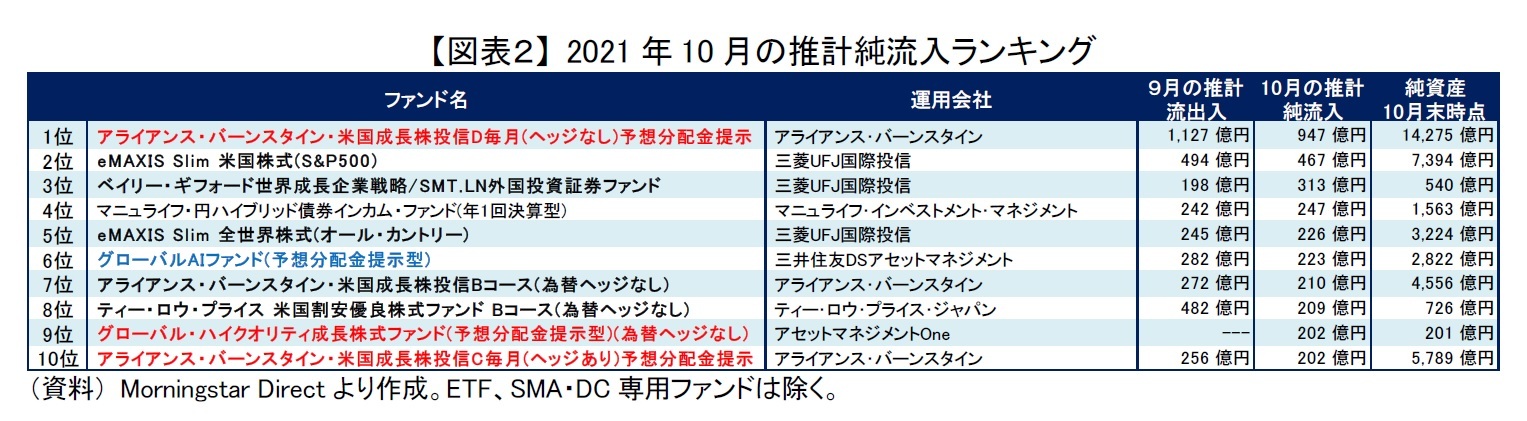

実際に10月に資金流入が大きかったファンドをみると、上位10本中9本(【図表2】太字)が外国株式ファンドであったが、うち7本が9月と比べると資金流入が減少している。一方、10月に資金流出が大きかったファンドをみても、上位7本(【図表3】太字)が外国株式ファンドであったが、7本すべてが9月より資金流出が増加した。

ただ、外国株式のアクティブ・ファンドの資金流入の急減は10月の市場環境に加えて、アクティブ・ファンドへの購入自体が一巡してきていることの表れなのかもしれない。これまで大規模資金流入の一翼を担っていたテーマ型ファンドであったが、10月は資金流入上位のファンドのうちテーマ型ファンドは1本(【図表2】青太字)しかなかった。これまでと比べて人気を集めるテーマ型ファンドが減ってきている。さらに10月に資金流出が大きかったファンド上位7本中5本(【図表3】青太字)がテーマ型ファンドであった。

このようにテーマ型ファンドの販売がふるわなくなっている背景には、株式市場もしくは投信市場で目ぼしい投資テーマが不在となっていることがあるだろう。定番のハイテク系のテーマ型ファンドはこれまで高パフォーマンスだったが、米国の金融政策変更の悪影響が懸念されることもあり手掛けにくくなっている。10月に資金流出が大きかった5本(【図表3】青太字)はすべてハイテク系の投資テーマである。また、ESGも一つの投資テーマとして2020年後半以降、注目を集め、一部のESG関連ファンドが人気を集めていたが、それらのファンドの人気も足元ではやや落ちた様子である。

実際に10月に資金流入が大きかったファンドをみると、上位10本中9本(【図表2】太字)が外国株式ファンドであったが、うち7本が9月と比べると資金流入が減少している。一方、10月に資金流出が大きかったファンドをみても、上位7本(【図表3】太字)が外国株式ファンドであったが、7本すべてが9月より資金流出が増加した。

ただ、外国株式のアクティブ・ファンドの資金流入の急減は10月の市場環境に加えて、アクティブ・ファンドへの購入自体が一巡してきていることの表れなのかもしれない。これまで大規模資金流入の一翼を担っていたテーマ型ファンドであったが、10月は資金流入上位のファンドのうちテーマ型ファンドは1本(【図表2】青太字)しかなかった。これまでと比べて人気を集めるテーマ型ファンドが減ってきている。さらに10月に資金流出が大きかったファンド上位7本中5本(【図表3】青太字)がテーマ型ファンドであった。

このようにテーマ型ファンドの販売がふるわなくなっている背景には、株式市場もしくは投信市場で目ぼしい投資テーマが不在となっていることがあるだろう。定番のハイテク系のテーマ型ファンドはこれまで高パフォーマンスだったが、米国の金融政策変更の悪影響が懸念されることもあり手掛けにくくなっている。10月に資金流出が大きかった5本(【図表3】青太字)はすべてハイテク系の投資テーマである。また、ESGも一つの投資テーマとして2020年後半以降、注目を集め、一部のESG関連ファンドが人気を集めていたが、それらのファンドの人気も足元ではやや落ちた様子である。

予想分配型は底堅い人気だが

外国株式のアクティブ・ファンドの中でも基準価額によって毎月の分配金が変動する、いわゆる予想分配提示型のファンドの販売は比較的、底堅かった。予想分配型を含む外国株式の毎月分配型ファンドには10月に1,300億円の資金流入があった。9月は2,000億円であったため、毎月分配型への資金流入も10月に減少していたが、他のアクティブと比べると小幅な減少であった。そのため、外国株式のアクティブへの資金流入の実に約6割が毎月分配型(ほぼ、予想分配型)への流入となった。

10月に資金流入が大きかったファンドをみても、10本中4本(【図表2】赤太字、青太字)が予想分配提示型のファンドであった。特に「グローバルAIファンド」と「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド」は10月に予想分配提示型が資金流入上位(【図表2】6位と9位)となる一方で、非毎月分配型が資金流出上位(【図表3】5位と7位)になっている。このように同じ運用を行っているファンドでも、その販売の明暗が完全に分かれていることからも、予想分配提示型の仕組みがいかに投資家の人気を集めているか分かる。

10月に資金流入が大きかったファンドをみても、10本中4本(【図表2】赤太字、青太字)が予想分配提示型のファンドであった。特に「グローバルAIファンド」と「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド」は10月に予想分配提示型が資金流入上位(【図表2】6位と9位)となる一方で、非毎月分配型が資金流出上位(【図表3】5位と7位)になっている。このように同じ運用を行っているファンドでも、その販売の明暗が完全に分かれていることからも、予想分配提示型の仕組みがいかに投資家の人気を集めているか分かる。

予想分配型の特性を理解できてないで購入している投資家も

ただし、一部の投資家は予想分配提示型の特性を十分に理解せず、人気があるからといった安易な理由で予想分配提示型のファンドを購入している可能性がありそうだ。それは意外と予想分配提示型ファンドの分配金が再投資設定されていることからうかがえる。

10月に資金流入が最も大きかった「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信D毎月(ヘッジなし)予想分配金提示」は10月末時点で純資産総額がファンドの中で最大であるが、毎月決算日(15日)の翌営業日に分配金の再投資によって資金流入が増える傾向がある。正確には分かりかねるが前後の営業日と比較すると、10月は分配金から30億円-60億円ほど再投資があった推測される。30億円-60億円が再投資されているとして逆算すると、このファンドの純資産総額に対して10%-20%が分配金を再投資する設定にしていることになる。

そもそも予想分配提示型は、特別分配金(元本から払われる分配金、いわゆるタコ足分配でこの場合は非課税になる)が出にくい仕組みである。予想分配提示型の分配金は通常、分配金が出るたびに約20%課税され、再投資を設定している場合は(残り約80%の)税引き後の分配金が再投資される。それゆえに予想分配提示型のファンドの分配金の再投資設定は、同様の分配頻度や分配金自体が少ないファンドと比べて税金の支払い頻度が増え、実際は非効率な運用となってしまう可能性が高い。

つまり、分配金が不要な投資家にとっては、予想分配提示型のファンドを購入して分配金を再投資するよりも、分配頻度や分配金自体が少ない同様のファンドがあれば、そちらを購入した方が適切である。実際に「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」には、人気の予想分配提示型(CコースとDコース:【図表2】10位と1位)より分配頻度が年2回と少ないファンド(AコースとBコース)も用意されている。それにも関わらず、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信D毎月(ヘッジなし)予想分配金提示」では純資産総額に対して10%以上の投資家が分配金を再投資していると推察される。

やはり、一部の投資家は予想分配提示型の特性を十分理解できてない、もしくは自分のニーズにあった適切な商品選びができずに購入していることが考えられる。また、対面販売が中心のファンドであるため、その投資家に販売した販売会社の商品説明やアドバイスが不親切もしくは不適切であったのかもしれない。

10月に資金流入が最も大きかった「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信D毎月(ヘッジなし)予想分配金提示」は10月末時点で純資産総額がファンドの中で最大であるが、毎月決算日(15日)の翌営業日に分配金の再投資によって資金流入が増える傾向がある。正確には分かりかねるが前後の営業日と比較すると、10月は分配金から30億円-60億円ほど再投資があった推測される。30億円-60億円が再投資されているとして逆算すると、このファンドの純資産総額に対して10%-20%が分配金を再投資する設定にしていることになる。

そもそも予想分配提示型は、特別分配金(元本から払われる分配金、いわゆるタコ足分配でこの場合は非課税になる)が出にくい仕組みである。予想分配提示型の分配金は通常、分配金が出るたびに約20%課税され、再投資を設定している場合は(残り約80%の)税引き後の分配金が再投資される。それゆえに予想分配提示型のファンドの分配金の再投資設定は、同様の分配頻度や分配金自体が少ないファンドと比べて税金の支払い頻度が増え、実際は非効率な運用となってしまう可能性が高い。

つまり、分配金が不要な投資家にとっては、予想分配提示型のファンドを購入して分配金を再投資するよりも、分配頻度や分配金自体が少ない同様のファンドがあれば、そちらを購入した方が適切である。実際に「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信」には、人気の予想分配提示型(CコースとDコース:【図表2】10位と1位)より分配頻度が年2回と少ないファンド(AコースとBコース)も用意されている。それにも関わらず、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信D毎月(ヘッジなし)予想分配金提示」では純資産総額に対して10%以上の投資家が分配金を再投資していると推察される。

やはり、一部の投資家は予想分配提示型の特性を十分理解できてない、もしくは自分のニーズにあった適切な商品選びができずに購入していることが考えられる。また、対面販売が中心のファンドであるため、その投資家に販売した販売会社の商品説明やアドバイスが不親切もしくは不適切であったのかもしれない。

外国REIT、外国債券は売られる

10月は外国株式への流入鈍化以外にも、外国REITからの資金流出も500億円と9月の300億円からやや拡大した。10月は外国REITも外国株式と同様に大きく上昇したファンドが多かったため、利益確定の売却が出やすかったものと思われる。それに加えて、外国債券もSMA専用ファンドを除くと500億円の資金流出があり9月の200億円から拡大した。ほとんどの外国債券ファンドが円安を受けて基準価額が上昇したこともあり、外国債券の売却が膨らんだのかもしれない。また、外国REITも外国債券も米国の長期金利の動向にパフォーマンスが左右されるファンドが多く、米国の金融政策の動向や今後の米金利の上昇を嫌気して10月に売却した投資家も多かったのかもしれない。

その一方で10月の国内株式にはアクティブ・ファンドを中心に1,200億円の資金流入があり、資金流出から流入に転じた。国内株式は上旬に株価が大きく下落した際にタイミング投資と思われる資金流入があった。10月は「その他」への資金流入も600億円とやや膨らんだ。資金流入の大部分が国内株式のベア型ファンドであり、国内株式と同様にタイミング投資によるところが大きかった。

その一方で10月の国内株式にはアクティブ・ファンドを中心に1,200億円の資金流入があり、資金流出から流入に転じた。国内株式は上旬に株価が大きく下落した際にタイミング投資と思われる資金流入があった。10月は「その他」への資金流入も600億円とやや膨らんだ。資金流入の大部分が国内株式のベア型ファンドであり、国内株式と同様にタイミング投資によるところが大きかった。

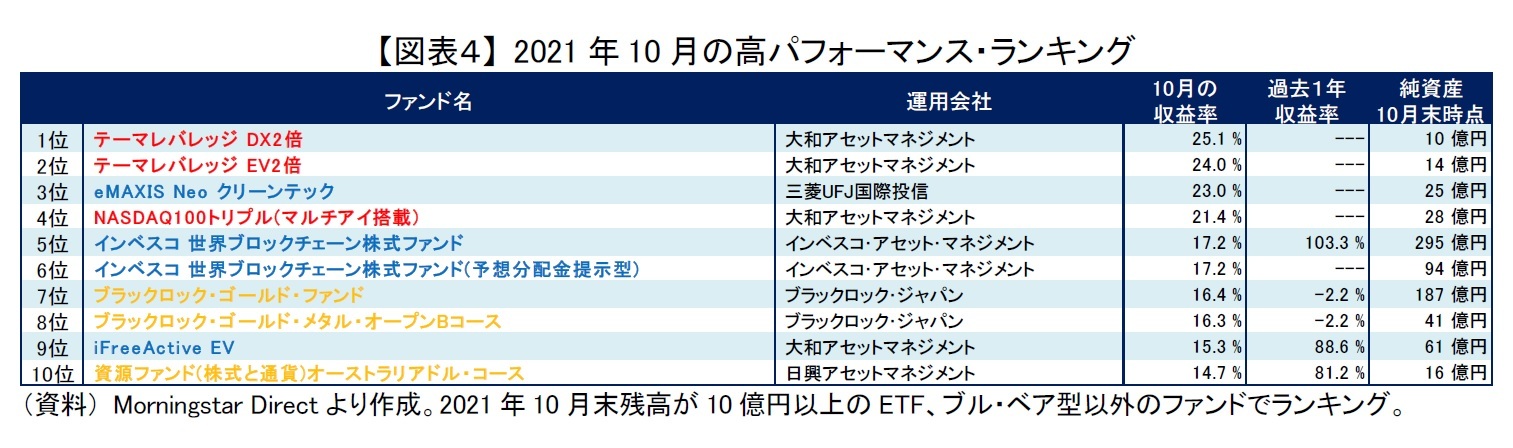

外国株式のテーマ型ファンドの一部が好調

(ご注意)当資料のデータは信頼ある情報源から入手、加工したものですが、その正確性と完全性を保証するものではありません。当資料の内容について、将来見解を変更することもあります。当資料は情報提供が目的であり、投資信託の勧誘するものではありません。

(2021年11月05日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1785

経歴

- 【職歴】

2008年 大和総研入社

2009年 大和証券キャピタル・マーケッツ(現大和証券)

2012年 イボットソン・アソシエイツ・ジャパン

2014年 ニッセイ基礎研究所 金融研究部

2022年7月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会検定会員

・投資信託協会「すべての人に世界の成長を届ける研究会」 客員研究員(2020・2021年度)

前山 裕亮のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/08 | 国内株式投信の売り一巡か?~2025年9月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/10/07 | 株主資本コストからみた米国株式~足元の過熱感の実態は?~ | 前山 裕亮 | 基礎研レポート |

| 2025/09/05 | 外国株式の長期保有が増加?~2025年8月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

| 2025/08/07 | 高値警戒感から米国株離れか~2025年7月の投信動向~ | 前山 裕亮 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【予想分配型の分配金再投資の背景は?~2021年10月の投信動向~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

予想分配型の分配金再投資の背景は?~2021年10月の投信動向~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!