- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- Facebook反トラスト訴訟FTCの修正申立ての概要

2021年11月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

2021年10月28日、FacebookがMetaに社名変更したとのニュースが飛び込んできた。Facebookの事業範囲の再構築によるものだが、報道では傷ついた企業イメージの一新との見方もあるようだ。本稿では変更前のFacebookで名称は統一したい。

さて、米国連邦取引員会(Federal Trade Commission:FTC)は、Facebookに対して不正な個人情報取扱に関して、2012年和解による命令および2019年和解に基づく命令を出している。その後、FTCはFacebookを、2020年12月9日に反トラスト法2条(私的独占の禁止)違反でコロンビア地区連邦地裁に提訴した(「巨大プラットフォーム企業と競争法(2)-Facebookをめぐる競争法上の課題」)。

翌年、2021年6月28日に連邦地裁は本件に関する中間判決を出した(Facebook反トラスト訴訟中間判決の概要)。この中間判決はFTCの主張を退けるものではあったが、訴訟自体を棄却することはせず、FTCに対して申し立ての修正を認めるものであった(中間判決)。

これを受け、2021年8月19日付でFTCが修正申立てを行った。本稿はその概要を解説するものである。

以下2-4ではまず中間判決に至るまでの経緯を述べ、5でFTCの修正申立てについて解説を行うこととする。

さて、米国連邦取引員会(Federal Trade Commission:FTC)は、Facebookに対して不正な個人情報取扱に関して、2012年和解による命令および2019年和解に基づく命令を出している。その後、FTCはFacebookを、2020年12月9日に反トラスト法2条(私的独占の禁止)違反でコロンビア地区連邦地裁に提訴した(「巨大プラットフォーム企業と競争法(2)-Facebookをめぐる競争法上の課題」)。

翌年、2021年6月28日に連邦地裁は本件に関する中間判決を出した(Facebook反トラスト訴訟中間判決の概要)。この中間判決はFTCの主張を退けるものではあったが、訴訟自体を棄却することはせず、FTCに対して申し立ての修正を認めるものであった(中間判決)。

これを受け、2021年8月19日付でFTCが修正申立てを行った。本稿はその概要を解説するものである。

以下2-4ではまず中間判決に至るまでの経緯を述べ、5でFTCの修正申立てについて解説を行うこととする。

2――提訴から中間判決までの経緯

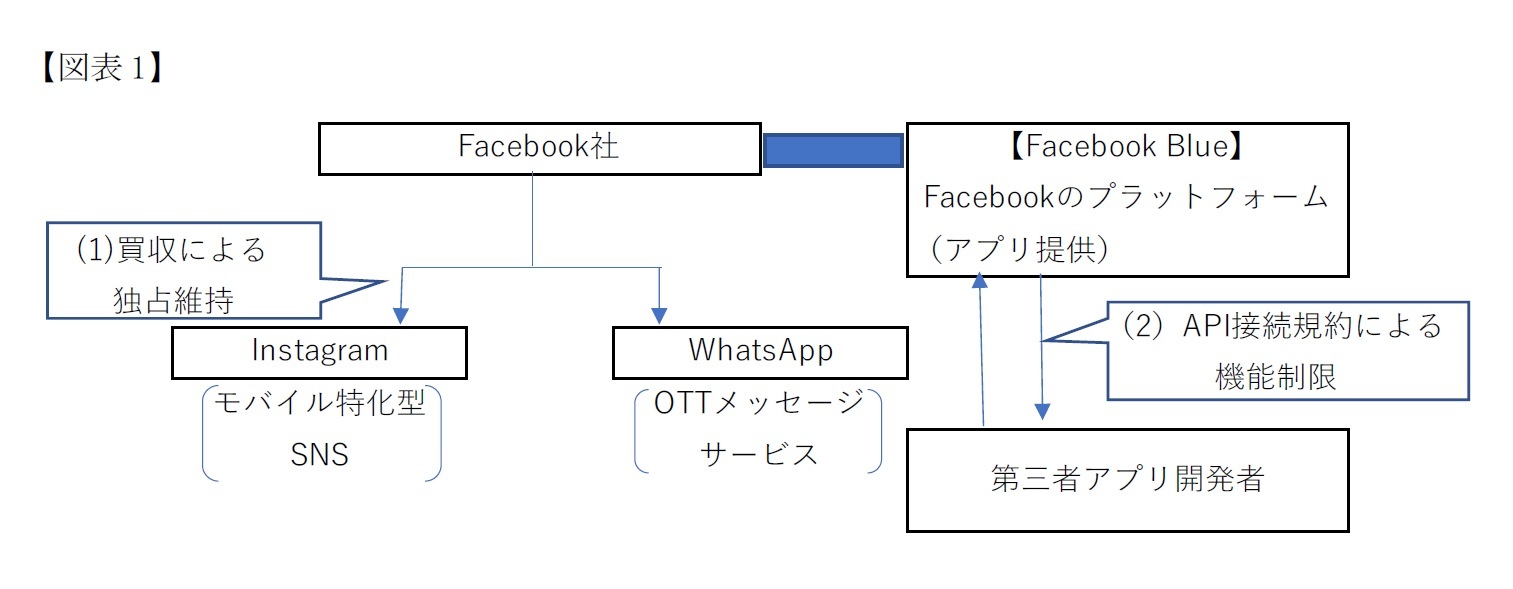

提訴の概略を簡単に述べると、FTCが、Facebookは個人向けSNS(Personal Social Network Services)市場での独占を不当に維持するために、(1)モバイル端末で写真共有に強みを持つ個人向けSNSであるInstagramと、個人間のOTTメッセージアプリ(電話番号以外のアドレスを利用して、テキスト通信のできるアプリ)であるWhatsAppを買収したこと、および(2)第三者アプリ開発者に対して、Facebookと競争関係にある機能を実装しないことなどの条件を付すことで、個人向けSNS市場における競争を制限したとの主張を行い、不正競争行為の差し止め等を求めたものである(図表1)。

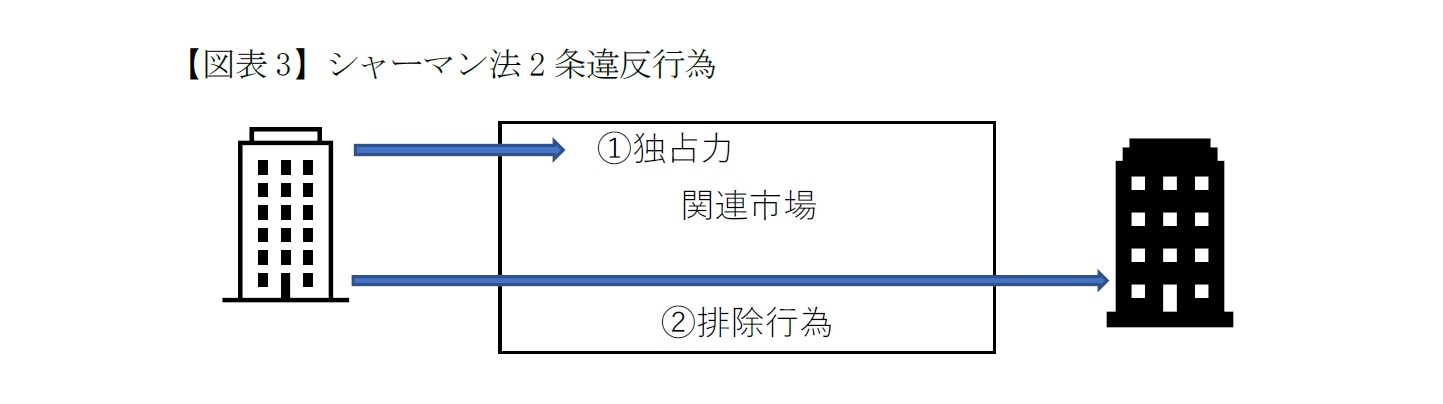

該当条文はシャーマン法2条であり、これは「…取引又は通商のいかなる部分を独占化し,独占を企図し,又は独占する目的をもって他の者と結合・共謀する」ことを禁止するものである。日本における私的独占の禁止(独占禁止法第3条)に相当するものである。

FTCはシャーマン法2条の違反を主張し、FTC法13条(b)でFTCに認められている差し止め請求(injunction)を求めた。

以上の提訴に対して、裁判所は、FTCの主張する個人向けSNSの市場について、FTCの主張する市場シェア60%超というFacebookの市場支配力を立証できていないと判示し、Facebookの棄却申出(Motion to Dismiss)を認めた。ただし、FTCの主張を否定したにとどまり、訴訟(Case)自体の棄却はせず、FTCからの主張の出し直しを認めた。

FTCはシャーマン法2条の違反を主張し、FTC法13条(b)でFTCに認められている差し止め請求(injunction)を求めた。

以上の提訴に対して、裁判所は、FTCの主張する個人向けSNSの市場について、FTCの主張する市場シェア60%超というFacebookの市場支配力を立証できていないと判示し、Facebookの棄却申出(Motion to Dismiss)を認めた。ただし、FTCの主張を否定したにとどまり、訴訟(Case)自体の棄却はせず、FTCからの主張の出し直しを認めた。

3――中間判決が前提とした事実

1|個人向けSNSとFacebook

裁判所はまず議論の前提として、個人向けSNSを「ユーザーをネットワーク上でバーチャル(仮想的)につなぎ、また共有されたバーチャル空間において、意見や経験を投稿することでデジタルに共有することを可能にするもの」と要約する。

そのうえでFTCの主張をベースにして、以下の事実を述べる。まず、Facebook(正確にはFacebookのプラットフォームであるFacebook Blue)はユーザーが友達との間で、ユーザーが作り出したコンテンツを交換し合い、自分も投稿することによってコンテンツを作り出すものである。Facebookでは、このような個人の投稿のほかに、ニュース記事や広告が表示される。さらに、Facebook上、あるいは第三者の開発したアプリでゲームをすることもできる。

Facebookはユーザーに利用料金を請求するのではなく、広告を販売することによって収益化している。ユーザーは時間と関心および個人データをFacebookへのアクセスと交換する。

Facebookは個人向け市場を関連市場として独占的なシェアを有するとFTCは主張する。ここで関連市場とは、反トラスト法で認定される競争の行われる範囲を指すものである。

この関連市場及び独占力については中間判決の判断の主要な論点として検討されているので、後記「4 中間判決で示された裁判所の判断の概要」で記載する。

裁判所はまず議論の前提として、個人向けSNSを「ユーザーをネットワーク上でバーチャル(仮想的)につなぎ、また共有されたバーチャル空間において、意見や経験を投稿することでデジタルに共有することを可能にするもの」と要約する。

そのうえでFTCの主張をベースにして、以下の事実を述べる。まず、Facebook(正確にはFacebookのプラットフォームであるFacebook Blue)はユーザーが友達との間で、ユーザーが作り出したコンテンツを交換し合い、自分も投稿することによってコンテンツを作り出すものである。Facebookでは、このような個人の投稿のほかに、ニュース記事や広告が表示される。さらに、Facebook上、あるいは第三者の開発したアプリでゲームをすることもできる。

Facebookはユーザーに利用料金を請求するのではなく、広告を販売することによって収益化している。ユーザーは時間と関心および個人データをFacebookへのアクセスと交換する。

Facebookは個人向け市場を関連市場として独占的なシェアを有するとFTCは主張する。ここで関連市場とは、反トラスト法で認定される競争の行われる範囲を指すものである。

この関連市場及び独占力については中間判決の判断の主要な論点として検討されているので、後記「4 中間判決で示された裁判所の判断の概要」で記載する。

2|Facebookの行った排除行為

FTCの主張では、Facebookは、2011年には米国での個人向けSNS市場で支配的地位に至った後、戦略転換を行ったとする。すなわち、最善の製品を提供する代わりに、新しい競争者の成長に対して、締め出し・機先を制することに注力することで独占を守ることとしたと主張する。そのために行ったことが(1)InstagramとWhatsAppの買収(下記3|)、(2)競合アプリのFacebookとの相互運用を制限する約定(中核機能制限条項)の適用と強制である(下記4|)。

FTCの主張では、Facebookは、2011年には米国での個人向けSNS市場で支配的地位に至った後、戦略転換を行ったとする。すなわち、最善の製品を提供する代わりに、新しい競争者の成長に対して、締め出し・機先を制することに注力することで独占を守ることとしたと主張する。そのために行ったことが(1)InstagramとWhatsAppの買収(下記3|)、(2)競合アプリのFacebookとの相互運用を制限する約定(中核機能制限条項)の適用と強制である(下記4|)。

3|InstagramとWhatsAppの買収

Instagramは2010年10月にAppleのiOSのアプリとして立ち上げられた。FacebookはPC用に構築されたのに対して、Instagramは最初からモバイル端末(スマートフォン)用に構築され、写真の共有に強みがあった。Instagramの成長は目覚ましく、立ち上げから一年以内に1000万ユーザーを獲得した。

FacebookはInstagramの伸長に脅威を感じ、まずはInstagramと競争することを目的として自社アプリであるSnapを立ち上げた。しかし、Snapは思ったほどの成功を収めなかった。そこでFacebookは次第にInstagramと対抗するよりも、買収することを検討するようになった。2012年4月9日にFacebookはInstagramの買収を公表した。FacebookはInstagramの買収により、写真共有アプリ市場を効果的に独占したと認識し、自社アプリのSnapは収束した。

Instagram買収後、Facebookは次の脅威として、モバイルメッセージサービスが個人向けSNS市場に参入してくることと認識した。モバイルメッセージ市場では2009年にWhatsAppが設立され、急成長をしていた。まずFacebookは2011年秋にFacebook Messengerを立ち上げた。しかし、すぐにFacebook Messengerは、WhatsAppに遠く及ばないことを認識した。FacebookはWhatsAppが独立事業者として成長することに加え、他社、たとえばGoogleなどに買収されることを恐れた。FacebookはWhatsAppに二度アプローチし、二度目の2014年2月に買収に成功した。Facebook幹部はモバイルメッセージサービスからの脅威を排除することができたことを、「土地収奪(land grab)」と評した。

InstagramとWhatsAppの買収は、Facebookの個人向けSNS市場の独占に対する脅威を中和(neutralization)するものであり、公正な競争(competition on merits)以外の方法により、不法に独占を維持するものであるとする。

FTCは、InstagramとWhatsAppの取得による独占化は、現在進行中であるとする。FacebookはInstagramとWhatsAppをFacebookの堀(moat)として競争上の脅威を無効化(neutralize)しているとする。

Instagramは2010年10月にAppleのiOSのアプリとして立ち上げられた。FacebookはPC用に構築されたのに対して、Instagramは最初からモバイル端末(スマートフォン)用に構築され、写真の共有に強みがあった。Instagramの成長は目覚ましく、立ち上げから一年以内に1000万ユーザーを獲得した。

FacebookはInstagramの伸長に脅威を感じ、まずはInstagramと競争することを目的として自社アプリであるSnapを立ち上げた。しかし、Snapは思ったほどの成功を収めなかった。そこでFacebookは次第にInstagramと対抗するよりも、買収することを検討するようになった。2012年4月9日にFacebookはInstagramの買収を公表した。FacebookはInstagramの買収により、写真共有アプリ市場を効果的に独占したと認識し、自社アプリのSnapは収束した。

Instagram買収後、Facebookは次の脅威として、モバイルメッセージサービスが個人向けSNS市場に参入してくることと認識した。モバイルメッセージ市場では2009年にWhatsAppが設立され、急成長をしていた。まずFacebookは2011年秋にFacebook Messengerを立ち上げた。しかし、すぐにFacebook Messengerは、WhatsAppに遠く及ばないことを認識した。FacebookはWhatsAppが独立事業者として成長することに加え、他社、たとえばGoogleなどに買収されることを恐れた。FacebookはWhatsAppに二度アプローチし、二度目の2014年2月に買収に成功した。Facebook幹部はモバイルメッセージサービスからの脅威を排除することができたことを、「土地収奪(land grab)」と評した。

InstagramとWhatsAppの買収は、Facebookの個人向けSNS市場の独占に対する脅威を中和(neutralization)するものであり、公正な競争(competition on merits)以外の方法により、不法に独占を維持するものであるとする。

FTCは、InstagramとWhatsAppの取得による独占化は、現在進行中であるとする。FacebookはInstagramとWhatsAppをFacebookの堀(moat)として競争上の脅威を無効化(neutralize)しているとする。

4|アプリの相互運用性の制限

Facebookは設立後まもなくFacebookプラットフォームを構築し、Facebook上で第三者アプリ開発者がアプリを提供することを許容した。続いて、2010年にFacebookはプラットフォームにあらたな機能を追加する。それはFacebookのデータをアプリが共有できるようにするインターフェイス(Application Programming Interface, 以下API)を提供するというものである。APIを利用することで第三者アプリは、ユーザーをFacebook上または第三者アプリ上で他のFacebookユーザーとつなげることができる。例として、チェスゲームの対戦アプリが挙げられる。

さらにFacebookはOpen Graphという機能を追加した。この機能により、サイトはいいねボタンを埋め込むことができ、たとえばワシントンポストという一般紙のサイトで、読者がいいねボタンを押すだけで、Facebookに記事を連動して表示させることができる。

2011年よりFacebookは、個人向けSNS独占への競争上の脅威となる新生アプリの成長軌道を阻害するよう力を使い始めた。

具体的には2011年にはアプリ開発者に対し、他の競合するSNSに統合し、リンクし、促進し、転送しあるいは回送する(integrate, link to, promote, distribute, or redirect to)ことを禁止した。ただし、この時点ではこれら制限はFacebook上のみで作動するアプリに限定されていた。

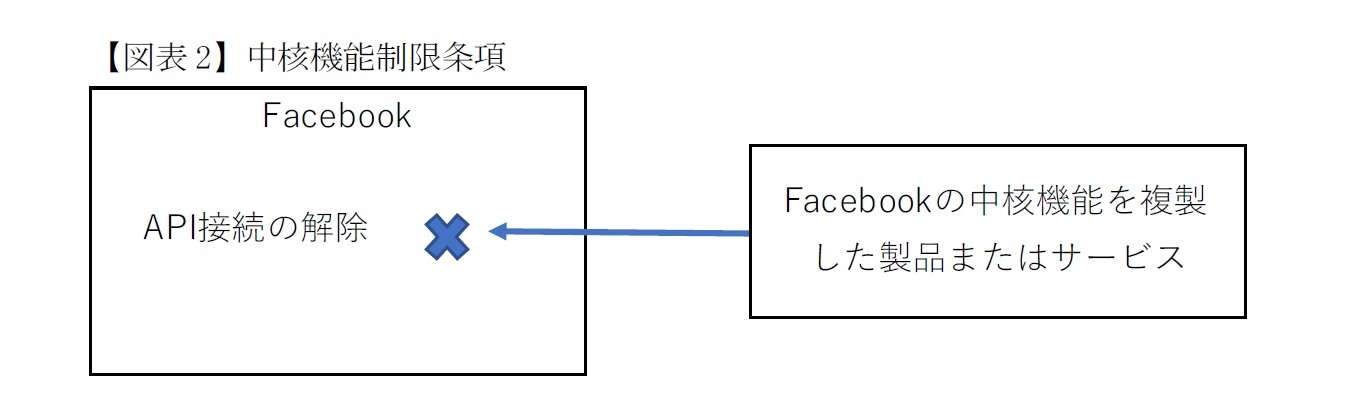

2012年になって、ワシントンポストのようなFacebook外で作動する第三者独立アプリの開発者に対して、Facebookプラットフォームを利用して許可なくFacebookと競合するSNSへ、ユーザーデータを送信しないことの条件を追加した。さらに2013年、第三者独立アプリ開発者に、Facebookのプラットフォームを利用して、Facebookの中核となる製品又はサービスを複製した(replicate)製品またはサービスの販促、あるいはデータ転送を行わないことという条件を課した(中核機能制限条項、図表2)。

Facebookは設立後まもなくFacebookプラットフォームを構築し、Facebook上で第三者アプリ開発者がアプリを提供することを許容した。続いて、2010年にFacebookはプラットフォームにあらたな機能を追加する。それはFacebookのデータをアプリが共有できるようにするインターフェイス(Application Programming Interface, 以下API)を提供するというものである。APIを利用することで第三者アプリは、ユーザーをFacebook上または第三者アプリ上で他のFacebookユーザーとつなげることができる。例として、チェスゲームの対戦アプリが挙げられる。

さらにFacebookはOpen Graphという機能を追加した。この機能により、サイトはいいねボタンを埋め込むことができ、たとえばワシントンポストという一般紙のサイトで、読者がいいねボタンを押すだけで、Facebookに記事を連動して表示させることができる。

2011年よりFacebookは、個人向けSNS独占への競争上の脅威となる新生アプリの成長軌道を阻害するよう力を使い始めた。

具体的には2011年にはアプリ開発者に対し、他の競合するSNSに統合し、リンクし、促進し、転送しあるいは回送する(integrate, link to, promote, distribute, or redirect to)ことを禁止した。ただし、この時点ではこれら制限はFacebook上のみで作動するアプリに限定されていた。

2012年になって、ワシントンポストのようなFacebook外で作動する第三者独立アプリの開発者に対して、Facebookプラットフォームを利用して許可なくFacebookと競合するSNSへ、ユーザーデータを送信しないことの条件を追加した。さらに2013年、第三者独立アプリ開発者に、Facebookのプラットフォームを利用して、Facebookの中核となる製品又はサービスを複製した(replicate)製品またはサービスの販促、あるいはデータ転送を行わないことという条件を課した(中核機能制限条項、図表2)。

実際にFacebookは中核機能制限条項を根拠にしてAPIを切断した。まず、PathというクローズドなSNSの接続を解除した(2018年にサービス終了)。次にTwitter社の運営するVineというビデオ共有アプリ(2017年にサービス終了)を2013年1月に接続を解除し、地方SNSのCircleについては同年12月に解除した。最後に多数のメッセージアプリの接続2013年8月に一斉解除した。

なお、2018年12月に上記の中核機能制限条項を削除した。しかし、FTCは、現在の公の調査が終了すれば再導入するだろうと主張した。

なお、2018年12月に上記の中核機能制限条項を削除した。しかし、FTCは、現在の公の調査が終了すれば再導入するだろうと主張した。

4――中間判決で示された裁判所の判断の概要

裁判所は一つ目の要素、すなわち個人向けSNS市場における独占力の保有について十分な立証ができていないと判断した。したがって、二つ目の要素については判断を要しないとする。

ただし、二つ目の要素について、裁判所はFTC法13条(b)のもとでFTCが訴訟を継続するため、一定のガイダンスとしての判断を示している。具体的にFTC法13条(b)では、シャーマン法2条違反について「違反を継続し、違反しようとする(is violating or is about to violate)」場合にのみ救済が行われる。しかし、FTCの主張のうち、中核機能制限条項に基づく契約打ち切りについては8年前の事実しか主張されていないため救済は与えられないとする。他方、Facebookの主張するところとは逆に、すでに買収が完了しているInstagramとWhatsAppの取得・保有について訴えることは可能であることを示した。

ただし、二つ目の要素について、裁判所はFTC法13条(b)のもとでFTCが訴訟を継続するため、一定のガイダンスとしての判断を示している。具体的にFTC法13条(b)では、シャーマン法2条違反について「違反を継続し、違反しようとする(is violating or is about to violate)」場合にのみ救済が行われる。しかし、FTCの主張のうち、中核機能制限条項に基づく契約打ち切りについては8年前の事実しか主張されていないため救済は与えられないとする。他方、Facebookの主張するところとは逆に、すでに買収が完了しているInstagramとWhatsAppの取得・保有について訴えることは可能であることを示した。

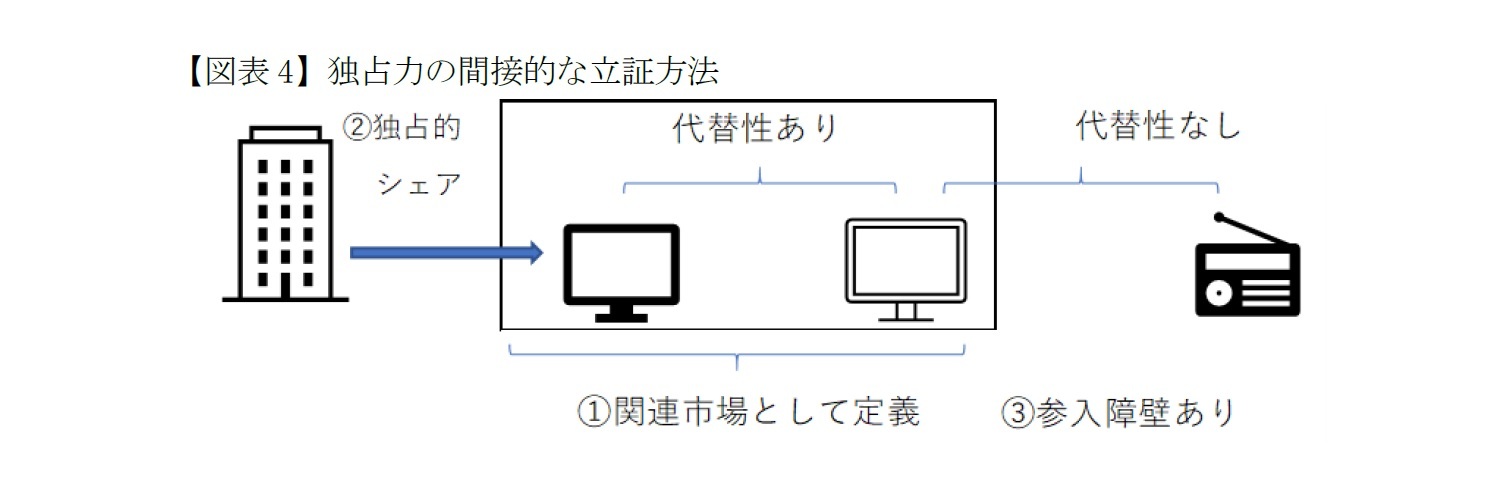

そして、独占力が意味を持つのは、関連市場において、独占力が継続的(durable)にある場合であって、参入障壁(barriers to entry)が存在することを立証する必要がある。

まず関連市場についてであるが、市場にある商品が同一の目的のため、消費者によって合理的に相互互換的であるといえる範囲である。言い換えると、裁判所はまずふたつの製品が同じ目的に使用されるかどうかを判断し、もしそうであれば購入者は別の商品を代替とすることを望むかどうか、どの程度代替することを望むかを観察する。

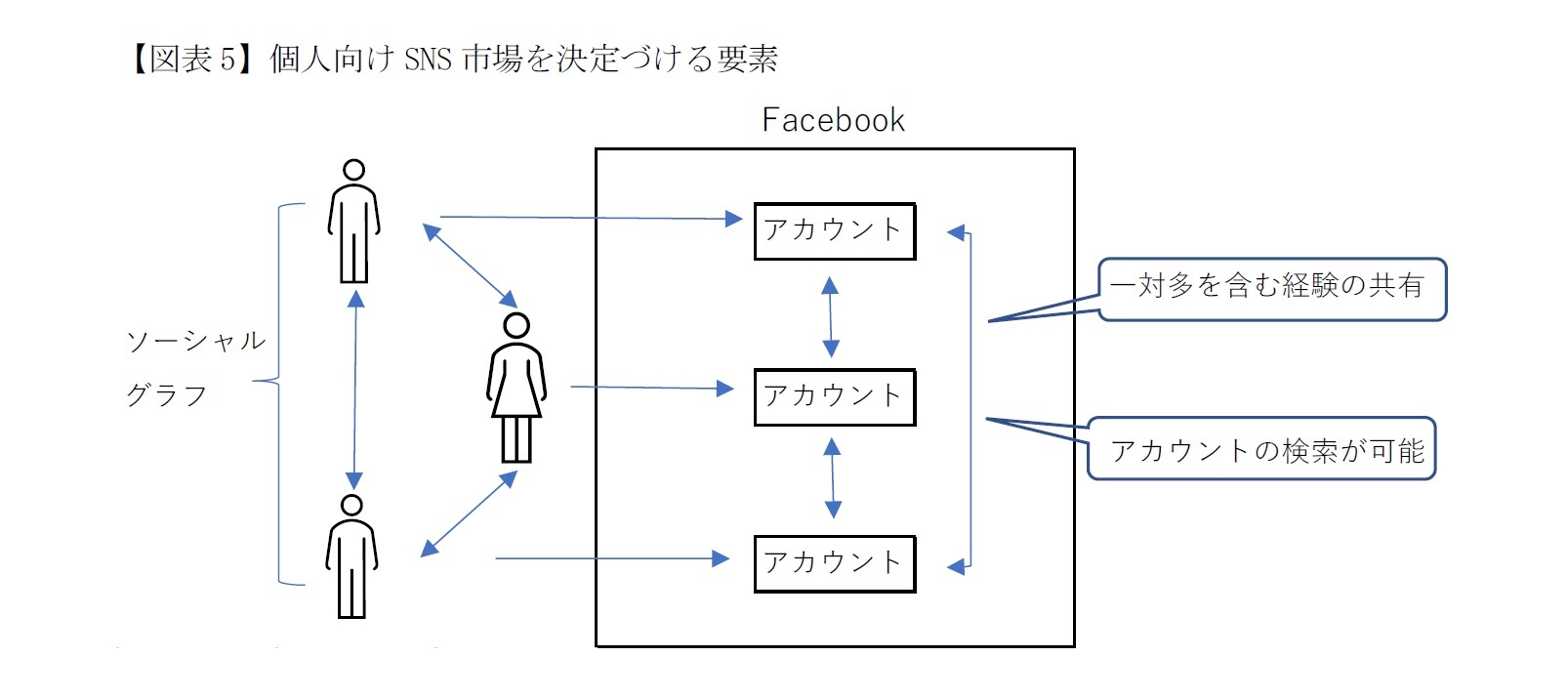

関連市場の定義は上記で述べたところであるが、個人向けSNS市場における画定要素としては3つある。(1)ユーザー間、友達、家族その他の個人的関係者との間で構築されるソーシャルグラフ(人々の相互関係をつなぐ、いわば地図のようなもの)上に形成されるものである。(2)一対多の放映形態を含む共有バーチャル空間において個人的なやり取りや経験の共有を日常的に行うものである。(3)個人間の関係を構築し拡張するために、ユーザーに他のユーザーを検索し、つながりを持つことを可能とすることができる、という3要素である(図表5)。

まず関連市場についてであるが、市場にある商品が同一の目的のため、消費者によって合理的に相互互換的であるといえる範囲である。言い換えると、裁判所はまずふたつの製品が同じ目的に使用されるかどうかを判断し、もしそうであれば購入者は別の商品を代替とすることを望むかどうか、どの程度代替することを望むかを観察する。

関連市場の定義は上記で述べたところであるが、個人向けSNS市場における画定要素としては3つある。(1)ユーザー間、友達、家族その他の個人的関係者との間で構築されるソーシャルグラフ(人々の相互関係をつなぐ、いわば地図のようなもの)上に形成されるものである。(2)一対多の放映形態を含む共有バーチャル空間において個人的なやり取りや経験の共有を日常的に行うものである。(3)個人間の関係を構築し拡張するために、ユーザーに他のユーザーを検索し、つながりを持つことを可能とすることができる、という3要素である(図表5)。

今般の提訴におけるFTCの主張に対して、裁判所はFTCの主張は批判のあるところ(bone to pick)ではあるが、まったくの的外れではない(not devoid of meat)とする。

3|関連市場と独占力―裁判所の判断

上記2|のように、的外れではないとは評価したものの、裁判所はFTCの主張を認めなかった。それは、FTCがFacebookの関連市場に占めるシェアがどの程度であるかに関して、実際の数字や範囲の見積もりを一切示していないためである。本件においてFTCはどのようにシェアを計算したかすら示していない。

個人向けSNS市場においては、通常の市場のように収益や販売個数という数字で計算することはできない。確かに収益を示すことはできるが、それは別の市場―広告市場で得たものである。また一日当たりユーザー数や月間ユーザー数なども、個人が多様なサービスについて複数のアカウントを持っている場合においてシェアの計測には適切ではない。利用時間も適切ではない。それは、たとえばInstagramでコメディアンの動画を見ている時間は、シェアを計測するにあたっての個人向けSNS利用時間と言えないと判断されるからである。

さらにいうと、FTCは個人向けSNS市場において、FacebookとInstagram以外にどのような業者がいて、それらの業者が30-40%のシェアを握っているということも示されてはいない。

したがって、FTCはFacebookのシェアが関連市場でどの程度であるかを示すことができておらず、したがって、独占力を保有するということはできないと裁判所は判示した。

上記2|のように、的外れではないとは評価したものの、裁判所はFTCの主張を認めなかった。それは、FTCがFacebookの関連市場に占めるシェアがどの程度であるかに関して、実際の数字や範囲の見積もりを一切示していないためである。本件においてFTCはどのようにシェアを計算したかすら示していない。

個人向けSNS市場においては、通常の市場のように収益や販売個数という数字で計算することはできない。確かに収益を示すことはできるが、それは別の市場―広告市場で得たものである。また一日当たりユーザー数や月間ユーザー数なども、個人が多様なサービスについて複数のアカウントを持っている場合においてシェアの計測には適切ではない。利用時間も適切ではない。それは、たとえばInstagramでコメディアンの動画を見ている時間は、シェアを計測するにあたっての個人向けSNS利用時間と言えないと判断されるからである。

さらにいうと、FTCは個人向けSNS市場において、FacebookとInstagram以外にどのような業者がいて、それらの業者が30-40%のシェアを握っているということも示されてはいない。

したがって、FTCはFacebookのシェアが関連市場でどの程度であるかを示すことができておらず、したがって、独占力を保有するということはできないと裁判所は判示した。

(2021年11月05日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 東宝の自己株式取得-公開買付による取得 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【Facebook反トラスト訴訟FTCの修正申立ての概要】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

Facebook反トラスト訴訟FTCの修正申立ての概要のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!