- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 豪州での気候指数の動向-北米に続き、オーストラリアも気候変動を「見える化」

豪州での気候指数の動向-北米に続き、オーストラリアも気候変動を「見える化」

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

オーストラリアは、広大な国土を有しており、森林火災やサイクロン襲来など、気候変動の影響をさまざまな形で受けている。アジアとの距離も近いため、気候変動の日本への影響をみるうえで、参考になる部分もあるものと考えられる。

本稿では、AACIの概要を紹介するとともに、その推移について、みていくこととしたい。

2――AACIの枠組み

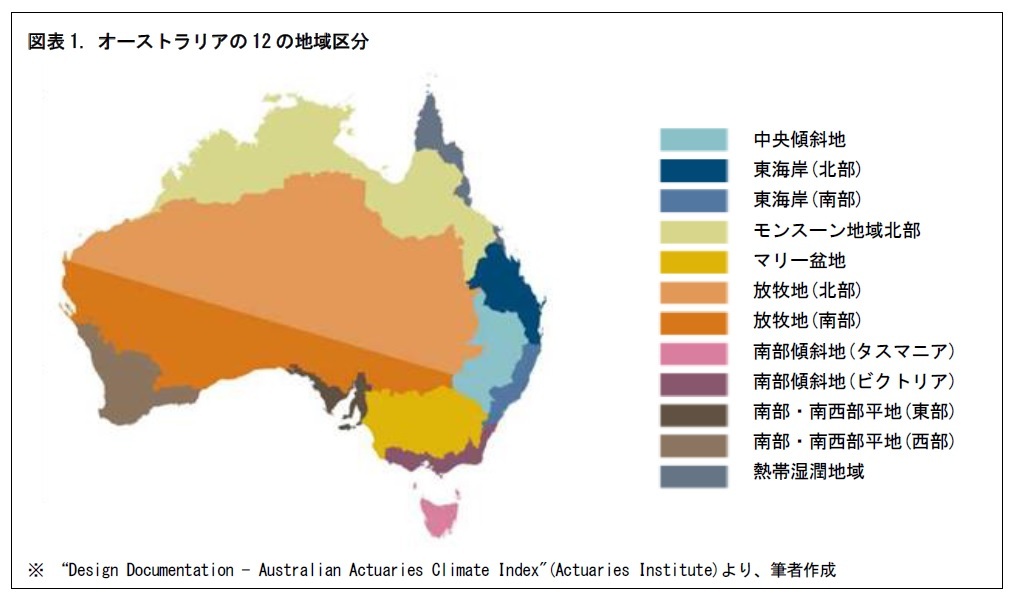

オーストラリアは、日本の約20倍にあたる約769.2万平方キロの国土を有している。国土は、南北約3700キロ、東西約4000キロに広がっており、北部の熱帯気候、中央部の乾燥帯気候、南部の温帯気候1など、地域ごとに気候が大きく異なっている。

そこで、AACIでは、オーストラリアを12の地域に分けて、地域ごとに指数を設けている。そして、12の地域の指数を平均することで、オーストラリア全体の指数(AACI合成指数)を設定している。

AACIは、アクチュアリーをはじめ、公共政策の立案者、企業、一般市民に、オーストラリアの気候動向について情報を提供することを目的としている。洪水、サイクロン、干ばつ、熱波などの気候関連の極端な現象の発生を念頭に置いて作成されている。つまり、気候変動の結果、特定のリスクがどのように変化するかについて、理解を深めることを意図している。

1 気候の区分については、ドイツの気候学者ケッペンが考案した「ケッペンの気候区分法」が有名。この区分法では、世界各地の植生の相違を、気温と降水量に置き換えることで、区分の明確化を可能としている。

指数は、四半期の季節単位(12月~2月、3月~5月、6月~8月、9月~11月)で設けられている。そして、単年の季節の指数と併せて、5年移動平均と、当該季節の5年移動平均の指数も設定されている。これは、気候変動を、より長いスパンで捉えようとするものと考えられる。

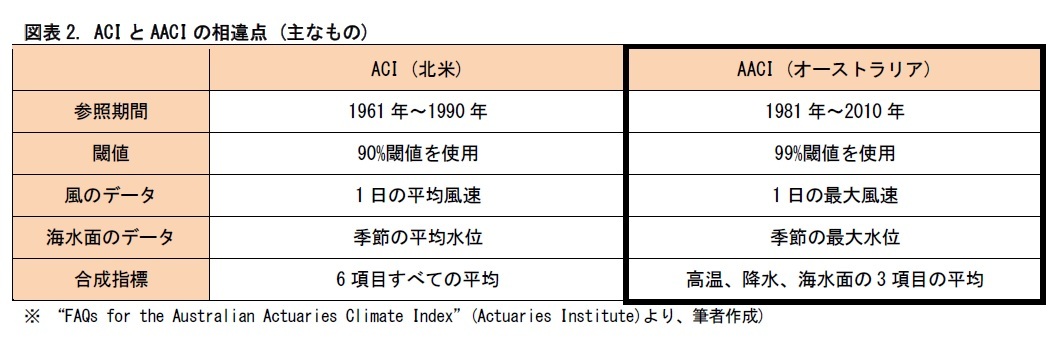

指数は、高温、低温、降水、風、連続乾燥日、海水面の6つの項目について、計算される。1981年~2010年の30年間を参照期間として、あらかじめ、各項目について、参照期間中の平均と標準偏差を求めておく。

ある1つの項目に、注目しよう。この項目について、ある四半期の乖離度を求めることにしよう。そのためには、その四半期の計数値から、参照期間中の平均を引き算する。その引き算の結果を、参照期間中の標準偏差で割り算する。このようにすることで、その四半期の計数値が、標準偏差の何倍くらい、平均から乖離しているかという、乖離度が計算できる。

乖離度が標準正規分布に従うものと想定すると、-1から1の間に入る確率は、約68.3%となる。逆に、乖離度が1を超える確率や、-1を下回る確率は、それぞれ約15.9%となる。このように計算した乖離度を、異常の度合いを定量的に示すために標準化された、指数として用いる。

気候の指数として、6つの項目をとっているが、AACI合成指数の計算には、高温、降水、海水面の指数しか用いていない。低温、風、連続乾燥日を除外する理由は、つぎのように説明されている。

低温 : すでに高温が合成指数に用いられており、気温が強調され過ぎないようにするため

風 : 1995年頃の風速計の最新化で測定方法が変更されており、データが一貫しないため

連続乾燥日 : 合成指数に用いられている降水と、強い負の相関を持つため

これにより、合成指数は、高温、降水、海水面の3つの指数の平均として、計算されることとなる。

3――AACIの各項目の作成方法

気温については、112ヵ所のBoMの気象観測所のデータが用いられる2。

高温は、1日の最高温度が、参照期間中の最高気温の99%閾値(しきいち)を超えた日が、その季節にどれだけあったかという割合でみていく。たとえば、ある年の3月6日については、1981年から2010年までの3月6日とその前後5日間の、合計330日分のデータのうち、99%として4番目に高いデータが99%閾値となる。3月6日の最高気温が99%閾値を上回っていれば、超えた、とカウントされる。このような「超過」の日数が、その季節に占める割合をみる。同様のことを、1日の最低気温についても行い、99%閾値を超えた日数の割合をとる。

この割合から、参照期間の平均を差し引き、その結果を参照期間の標準偏差で割り算してそれぞれの乖離度が計算される。そして、最高気温と最低気温について、乖離度の平均をとって、高温の指数が計算される。

2 参照するデータは、Australian Climate Observations Reference Network – Surface Air Temperature(ACORN-SAT)のもの。長期間観測を行っている112の観測所のデータを抽出する。データ取得方法の違いなどを補正するために、“homogenisation”(均質化)と呼ばれる処理を行っている。

低温は、AACI合成指数の計算からは除外されているが、高温と同様に指数の計算は行われる。ただし、その際、閾値には1%閾値が用いられる。330日分のデータのうち、1%として4番目に低いデータが1%閾値となる。1%閾値を下回った日数の割合から計算される。

3|降水は、5日間の降水量の最大値から算出

降水については、降雨の観測・報告を行っている約2000ヵ所の観測所のデータが用いられる。

降水は、季節のうち、連続する5日間の降水量をみる。高温と同様に、参照期間中の降水量の99%閾値を超えた日が、その季節にどれだけあったかという割合でみていく。この割合から、参照期間の平均を差し引き、その結果を参照期間の標準偏差で割り算して、降水の指数が計算される。

4|風は、99%閾値を上回る日数の割合から算出

風は、AACI合成指数の計算からは除外されているが、指数の計算は行われる。信頼できる風速の時系列データを提供するとされる、BoMの38ヵ所の観測所のデータが用いられる。高温や降水と同様に、参照期間中の風速の99%閾値を超えた日が、その季節にどれだけあったかという割合でみていく。この割合から、参照期間の平均を差し引き、その結果を参照期間の標準偏差で割り算して、風の指数が計算される。なお、風は、他の項目より遅れて、1992年冬季(6~8月)以降分が公表されている。

5|連続乾燥日は、雨が1mm未満となる乾燥日の最大連続日数から算出

連続乾燥日は、AACI合成指数の計算からは除外されているが、指数の計算は行われる。BoMの降水データをベースに、雨が1mm未満となる乾燥日が何日続くかという、最大連続日数についてデータをとる。気温や降水と同様に、連続乾燥日の指数が計算される。

6|海水面は、季節の最大水位のデータから算出

海水面は、BoMによって設置された「基線海水面監視計画」というプロジェクトで観測される、16ヵ所の潮位計によるデータが用いられる。海洋に面した8つの地域区分で指数が計算される。

海水面は、季節の最大水位のデータをとる。このデータから、参照期間の平均を差し引き、その結果を参照期間の標準偏差で割り算して、海水面の指数が計算される。

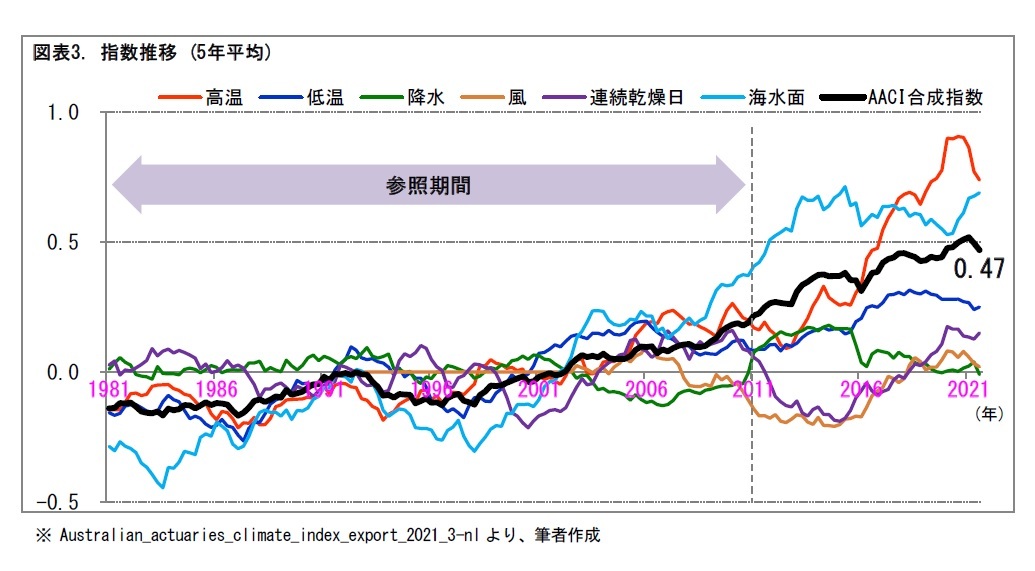

4――AACIのこれまでの推移

項目ごとに見ると、高温や海水面は、AACI合成指数を上回って推移している。温暖化により、高温日数の増加や、海水面の上昇が進んでいる様子がうかがえる。

一方、降水、風、連続乾燥日の3項目については、上下の振幅の幅が大きい。これらについては、今後も振幅の幅が拡大していくかどうかなど、中長期的な動きを、慎重にみていく必要があるものと考えられる。

5――リスク指数の開発

アメリカでは、アクチュアリー気候指数(ACI)をもとに、アクチュアリー気候リスク指数(ACRI)が開発され、その推移が公表されている。ACRIは、アメリカでの保険事業のリスク管理を目的としている。

オーストラリアでは、現在のところ、リスク指数の開発には至っていない。今後、リスク指数開発の検討が進むか、が注目されるところといえよう。

6――おわりに (私見)

今後は、これらの目標の実現に向けて、さまざまな取り組みが進められるものと考えられる。

日本でも、気候変動問題に対する認識は急速に高まっている。異常気象による自然災害の発生をはじめ、人々の健康に与える影響、経済的なインパクトなど、気候変動が引き起こす問題は幅広い。そのため、気候変動の指数化は重要と考えられる。北米やオーストラリアに続いて、同様の取り組みが、ヨーロッパなど、世界的に広がっていく可能性もある。

日本でも、これから、気候変動の「見える化」が、ますます求められるようになるだろう。そうしたことを念頭に置きつつ、指数化の動きを、ウォッチしていく必要があろう。

3 (本文記載以外の各国の排出削減目標) EUは、2030年までに1990年比少なくとも55%減。英国は、2030年までに1990年比少なくとも68%減。米国は、2030年に2005年比50~52%減。中国は、2030年までにCO2の排出量をピークアウト。

(2021年11月02日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年09月19日

日銀短観(9月調査)予測~大企業製造業の業況判断DIは2ポイント上昇の15と予想、物価関連項目に注目 -

2025年09月19日

消費者物価(全国25年8月)-コアCPIは9ヵ月ぶりの3%割れ、年末には2%程度まで鈍化する見通し -

2025年09月18日

米FOMC(25年9月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。政策金利見通しを下方修正 -

2025年09月18日

保険適用後の不妊治療をめぐる動向~ARTデータとNDBデータの比較 -

2025年09月18日

不動産投資市場動向(2025年上期)~日本市場の取引額は高水準を維持。グローバル市場は回復基調を辿るも依然低調

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【豪州での気候指数の動向-北米に続き、オーストラリアも気候変動を「見える化」】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

豪州での気候指数の動向-北米に続き、オーストラリアも気候変動を「見える化」のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!