- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 雇用・人事管理 >

- コロナ禍でテレワークが増えたのはどんな人か? (3)-属性別のテレワーク頻度の変化:地域/通勤時間/通勤手段別

2021年10月15日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

コロナ禍でテレワークが増えたのはどのような人なのか。本稿では、ニッセイ基礎研究所が実施した独自のWEBアンケート調査1を用いて、5回にわたる基礎研レターで、2020年2月から2021年2月の間のテレワークの頻度の変化を、様々な属性別に確認した結果を紹介するうちの3回目として、居住地域(全国10地区)、通勤時間、通勤手段別のテレワーク頻度の変化について確認した結果を紹介する。

1 「2021年被用者の働き方と健康に関する調査」、2021年2月-3月に、18歳-64歳の被用者を対象として行われたWEBアンケート調査(n=5,808)。調査方法や対象の詳細は、岩﨑敬子, 2021年10月13日, 「コロナ禍でテレワークが増えたのはどんな人か? (1) 属性別のテレワーク頻度の変化:企業の規模/産業分類別」基礎研レター (https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=69031?site=nli) を参照。

1 「2021年被用者の働き方と健康に関する調査」、2021年2月-3月に、18歳-64歳の被用者を対象として行われたWEBアンケート調査(n=5,808)。調査方法や対象の詳細は、岩﨑敬子, 2021年10月13日, 「コロナ禍でテレワークが増えたのはどんな人か? (1) 属性別のテレワーク頻度の変化:企業の規模/産業分類別」基礎研レター (https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=69031?site=nli) を参照。

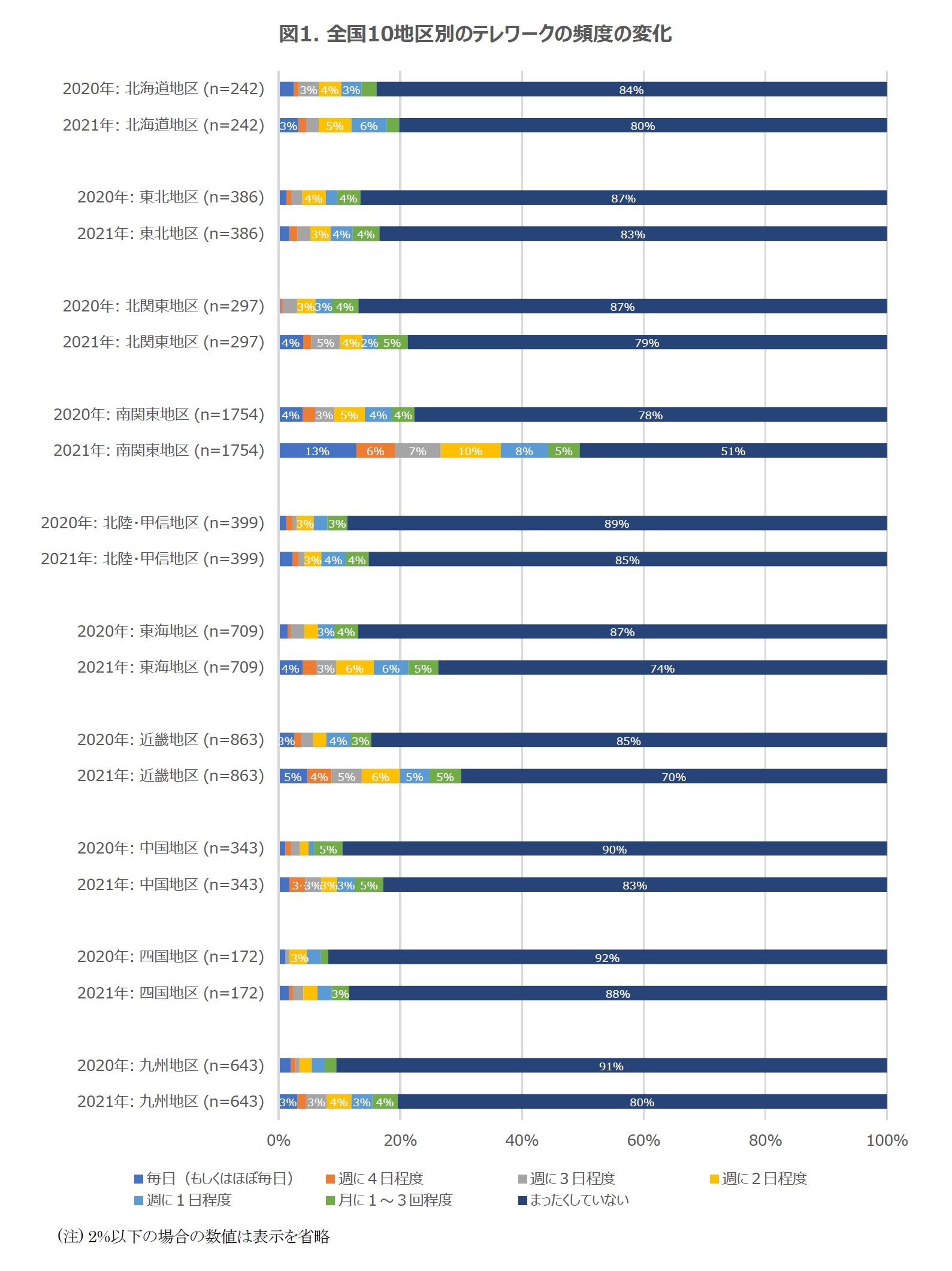

2――全国10地区別のコロナ禍のテレワーク頻度の変化

全国10地区の居住地別の、コロナ禍のテレワークの頻度の分布の変化を示したのが図1である。2021年の2月時点で、月1回以上のテレワークを行う人の割合が最も大きいのは、南関東(埼玉・千葉・東京・神奈川)在住者で、約49%であった。テレワークを毎日行っている人の割合も最も大きく、約13%であった。2020年2月時点の南関東在住者の月1回以上のテレワークを行う人の割合は、約22%であったことから、南関東在住者の間では、コロナ禍でテレワークが大きく拡大したことが分かる。南関東地区の次に2021年2月時点で月1回以上のテレワークを行う人の割合が大きいのは、近畿地区(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・三重県・滋賀県・和歌山県)で約30%、それに続いて大きいのは東海地区(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)で約26%であった。

この他の地域の在住者の間でも、テレワークの頻度は増えているものの、南関東・近畿・東海地区に比べるとテレワークを行う人の割合は小さいようだ。2021年2月時点で、月1回以上のテレワークを行う人の割合が最も小さいのは、四国地区で約12%であった。2020年2月時点での四国地区の月1回以上テレワークを行う人の割合は、約8%で、テレワークがあまり拡大していないことが分かる。

この他の地域の在住者の間でも、テレワークの頻度は増えているものの、南関東・近畿・東海地区に比べるとテレワークを行う人の割合は小さいようだ。2021年2月時点で、月1回以上のテレワークを行う人の割合が最も小さいのは、四国地区で約12%であった。2020年2月時点での四国地区の月1回以上テレワークを行う人の割合は、約8%で、テレワークがあまり拡大していないことが分かる。

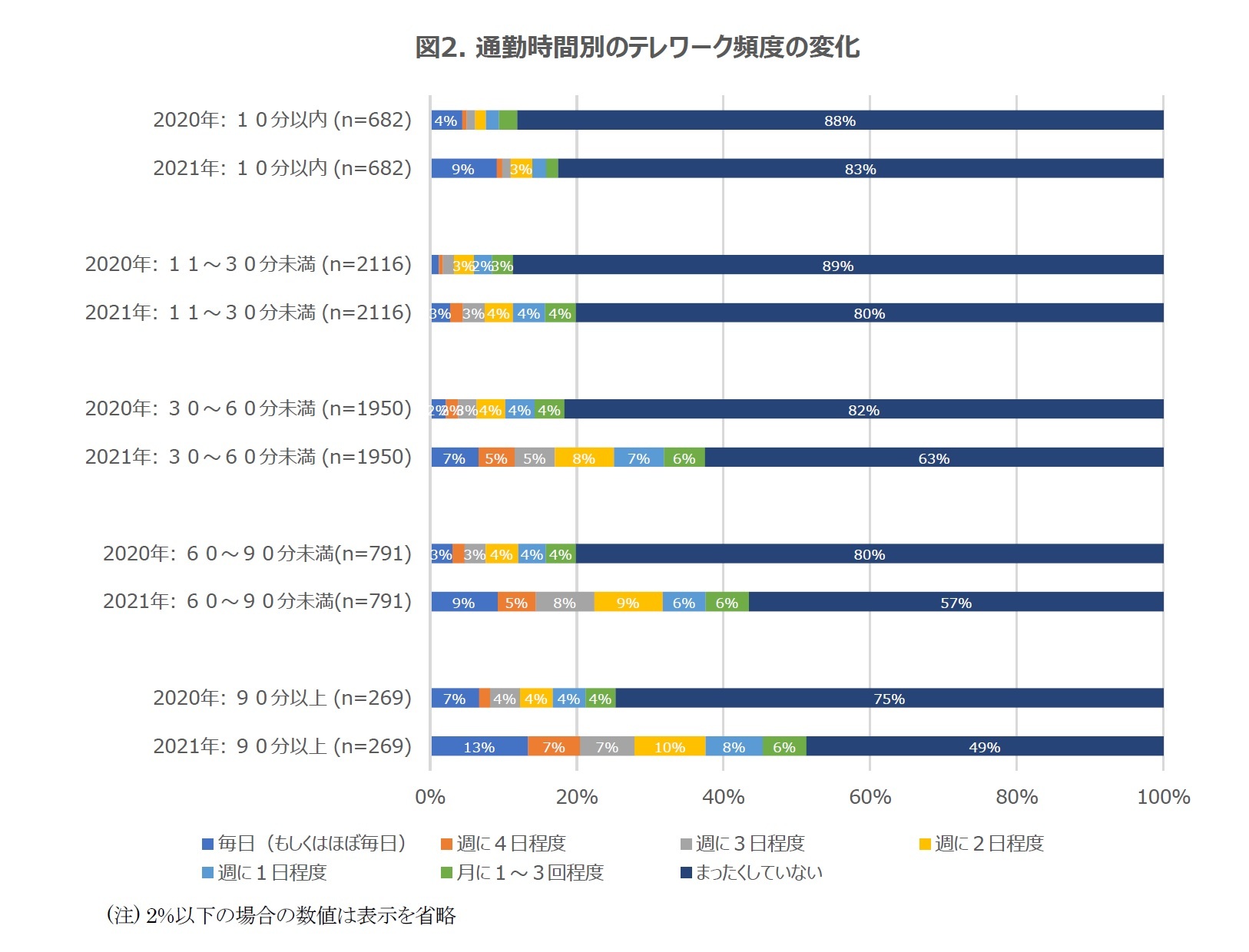

3――通勤時間別のコロナ禍のテレワーク頻度の変化

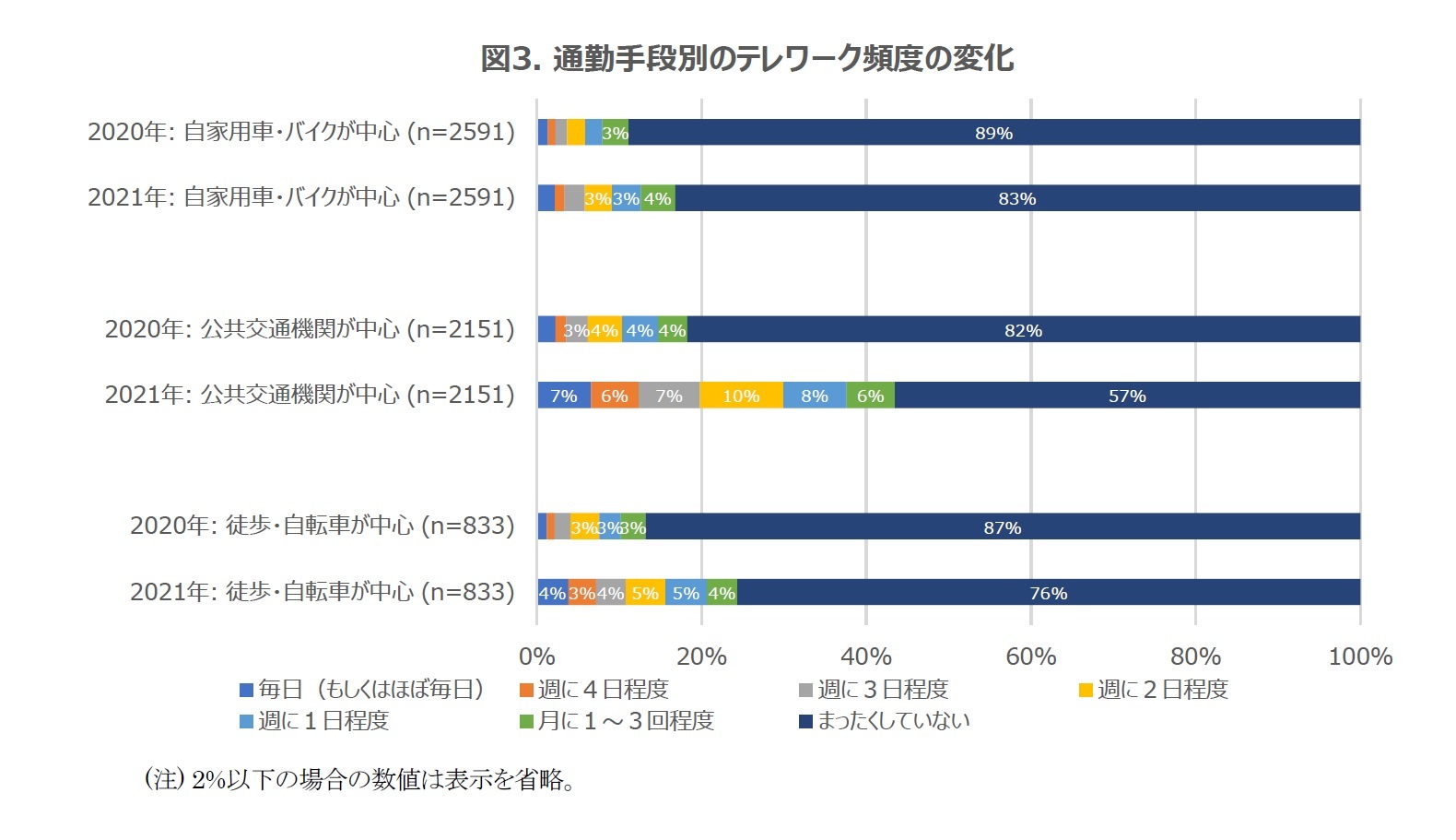

4――通勤手段別のコロナ禍のテレワーク頻度の変化

5――おわりに

本稿では、ニッセイ基礎研究所の調査結果を用いて、全国10地区、通勤時間、通勤手段別に、2020年2月から2021年2月の間の、テレワークの拡大状況の違いを確認した。全国10地区別の比較では、南関東地区(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)在住者の間でテレワークが大きく拡大していることが確認された。大企業の勤務者が多いことや、2021年の2月は、南関東地区のすべての都道府県が緊急事態宣言下にあったことも影響している可能性が考えられる。そして、最もテレワークの頻度が多い南関東地区では約49%が月1回以上のテレワークを行っているが、最も頻度が少ない四国地区では約12%と、地区によって、テレワークの拡大状況に大きな違いがあることも確認された。

また、通勤については、通勤時間が長い人ほど、テレワークを行う人が多い傾向が見られた。さらに、通勤手段は、主に公共交通機関を使う人の間で、テレワークを行う人が多い傾向が確認された。この理由としては、テレワークが大きく拡大した南関東地区では、その他の地域に比べて通勤時間が長く、公共交通機関使用者の割合も高い傾向がみられていることに加え、通勤時間が長い人の方がテレワークによる通勤時間短縮のメリットが大きいことや、公共交通機関の利用を控えることによる感染対策が考えられる。

また、通勤については、通勤時間が長い人ほど、テレワークを行う人が多い傾向が見られた。さらに、通勤手段は、主に公共交通機関を使う人の間で、テレワークを行う人が多い傾向が確認された。この理由としては、テレワークが大きく拡大した南関東地区では、その他の地域に比べて通勤時間が長く、公共交通機関使用者の割合も高い傾向がみられていることに加え、通勤時間が長い人の方がテレワークによる通勤時間短縮のメリットが大きいことや、公共交通機関の利用を控えることによる感染対策が考えられる。

(2021年10月15日「基礎研レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

03-3512-1882

経歴

- 【職歴】

2010年 株式会社 三井住友銀行

2015年 独立行政法人日本学術振興会 特別研究員

2018年 ニッセイ基礎研究所 研究員

2021年7月より現職

【加入団体等】

日本経済学会、行動経済学会、人間の安全保障学会

博士(国際貢献、東京大学)

2022年 東北学院大学非常勤講師

2020年 茨城大学非常勤講師

岩﨑 敬子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/06/30 | マスク着用の子どもへの影響-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レポート |

| 2025/06/26 | マスク着用のコミュニケーションへの影響(2)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

| 2025/06/23 | マスク着用のコミュニケーションへの影響(1)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

| 2025/06/19 | マスク着用のメンタルヘルスへの影響(2)-コロナ禍の研究を経て分かっていること/いないこと | 岩﨑 敬子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】 -

2025年10月20日

中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く -

2025年10月20日

ブルーファイナンスの課題-気候変動より低い関心が普及を阻む -

2025年10月20日

家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 -

2025年10月20日

縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【コロナ禍でテレワークが増えたのはどんな人か? (3)-属性別のテレワーク頻度の変化:地域/通勤時間/通勤手段別】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

コロナ禍でテレワークが増えたのはどんな人か? (3)-属性別のテレワーク頻度の変化:地域/通勤時間/通勤手段別のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!