- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 株式 >

- 株式インデックス投資、何が良いか-先進国株、新興国株、米国株と日本株、どれを選ぶ?

株式インデックス投資、何が良いか-先進国株、新興国株、米国株と日本株、どれを選ぶ?

金融研究部 熊 紫云

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

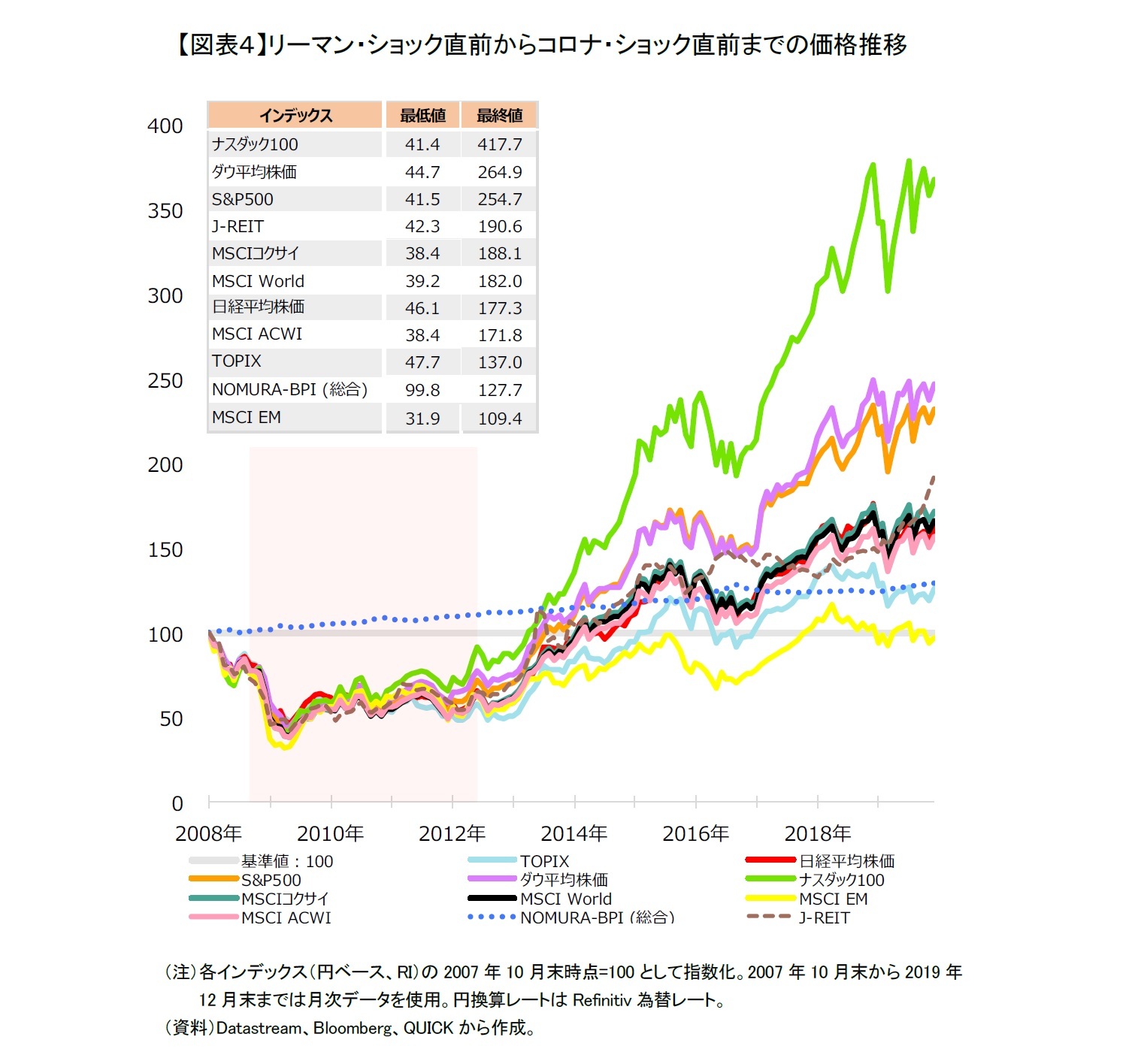

2007年半ばくらいから米国の住宅ブームが終わり、住宅価格が下落し始め、低所得者向けの住宅ローンの返済が延滞する等のサブプライム問題が発生した。その後、住宅ローンを証券化した商品のデフォルト等で信用収縮が急速に拡大し、先進国を中心に多くの金融機関が経営危機に直面した。2008年9月には米大手投資銀行リーマン・ブラザーズが経営破綻し、金融システムに対する不安が広がったことで、結果として世界的な金融危機を招いた【図表4】。日本ではリーマン・ショックと呼ばれる金融危機で、世界的には「国際金融危機:Global Financial Crisis」と呼ばれる。

しかし、2012年頃から遅ればせながら、各国で積極的な財政・金融政策がとられた。例えば日本では、2012年末からデフレ脱却を目指すアベノミクスが発動され、2013年から「量的・質的金融緩和」が導入された。2016年には、マイナス金利政策と10年金利をほぼ0%で推移させるイールドカーブ・コントロールが導入された。

各国の中央銀行も非伝統的な金融政策、つまり、大規模な資産買入れ(FEDはMBS、日銀はETF、J-REIT等)等を実施した。その後、2016年に英国EU離脱国民投票、2018年に米中貿易摩擦等のリスクが顕在化し、株式インデックスはその度に下落したものの、その後に総じて上昇した。

それでは、この期間について、2007年10月末の値を100として株式インデックスの推移を確認しよう。リーマン・ショック以降、各種株式インデックスが低下し、2009年1、2月に底値をつけた(図表4:赤塗り部分)。それ以降、日本株式市場は世界特に米国株式市場との連動性が高まってきた。2013年春ごろから、MSCIエマージング・マーケッツ(EM)を除き、各種株式インデックスが続々と2007年10月末水準まで回復した。

この期間に一番上昇したのはナスダック100で最終値が417.7と4倍ほど上昇した。その次に上昇幅が大きかったのはダウ平均株価とS&P500で、それぞれの最終値は264.9、254.7となった。ついで、MSCIコクサイ、MSCI World、日経平均株価、MSCI ACWIで最終値は170~180台となった。TOPIXの最終値は137.0と小幅に上がった。一方、MSCIエマージング・マーケッツ(EM)は一時的に最低値が31.9にまで下がり、下げ幅が一番大きく、また最終値も109.4と他の株式指数と比較して低迷が続いた。

他資産クラスのインデックスも見てみよう。

国内債券インデックスのNOMURA-BPI(総合)はリーマン・ショック時もその後も変動幅が小さく、国内金利の低下もあって最終値も127.7と安定的な上昇となった。

J-REITはリーマン・ショック時に各株式インデックスとほぼ同幅で下落したが、最終値が190.6にまで回復し、米国株式インデックスに次ぐ上昇となった。

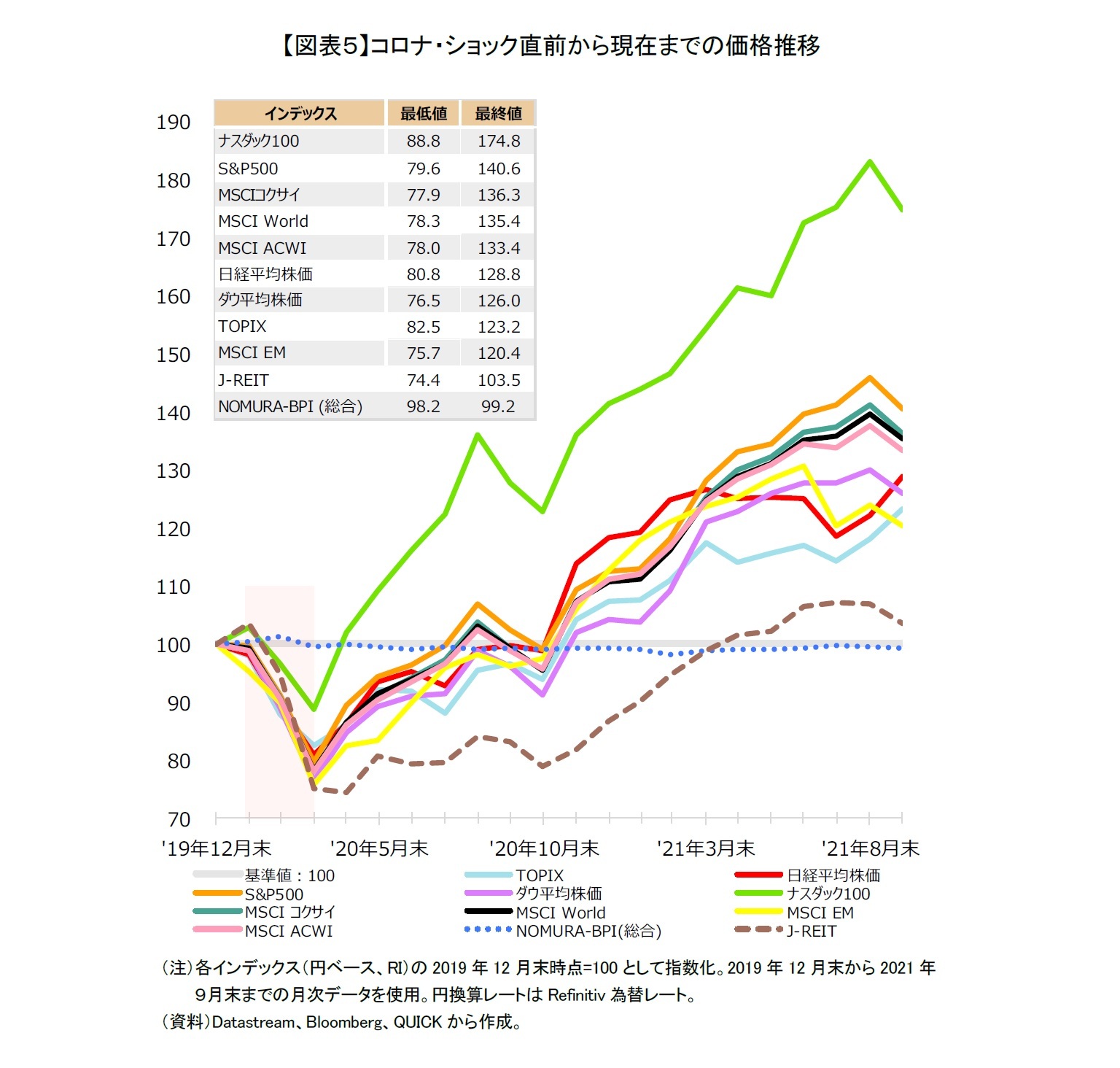

2020年初に新型コロナウィルスの世界的な拡大に伴って各インデックスが暴落した(図表5:赤塗り部分)。その後各国による大規模な財政・金融対策が講じられたものの、感染再拡大と各種行動制限措置のため景気の回復ペースが緩やかであった。しかし、2020年秋以降、各国による継続的な財政支出や金融政策に加えて、ワクチン開発に対する期待が高まり、実際にワクチン接種が先進国を中心に開始されるとともに、企業業績が回復しはじめ、景気の見通しも明るくなってきている。

それでは、この期間について、2019年末の値を100として見てみよう。各株式インデックスが概ね2020年11月に2019年末を超える水準まで回復し、上昇傾向にある。

この期間に上昇幅が一番大きかったのはナスダック100で、最低値が88.8であり、下落幅が最も小さく、最終値も174.8と短期間ながらも大幅な上昇となった。

次にS&P500、MSCIコクサイ、MSCI World、MSCI ACWI、日経平均株価、ダウ平均株価、TOPIX、MSCI エマージング・マーケッツ(EM)の順で上昇幅が大きく、最終値は120~140台となっている。

他資産クラスのインデックスも見てみよう。国内債券のNOMURA-BPI(総合)は変動幅が小さかったが、若干の金利上昇もあって最終値は99.2と100を切っており、収益性は極めて低い。J-REITは株式インデックスより回復がやや遅く、2021年春頃に100に戻し、最終値は103.5となんとか100を上回った。

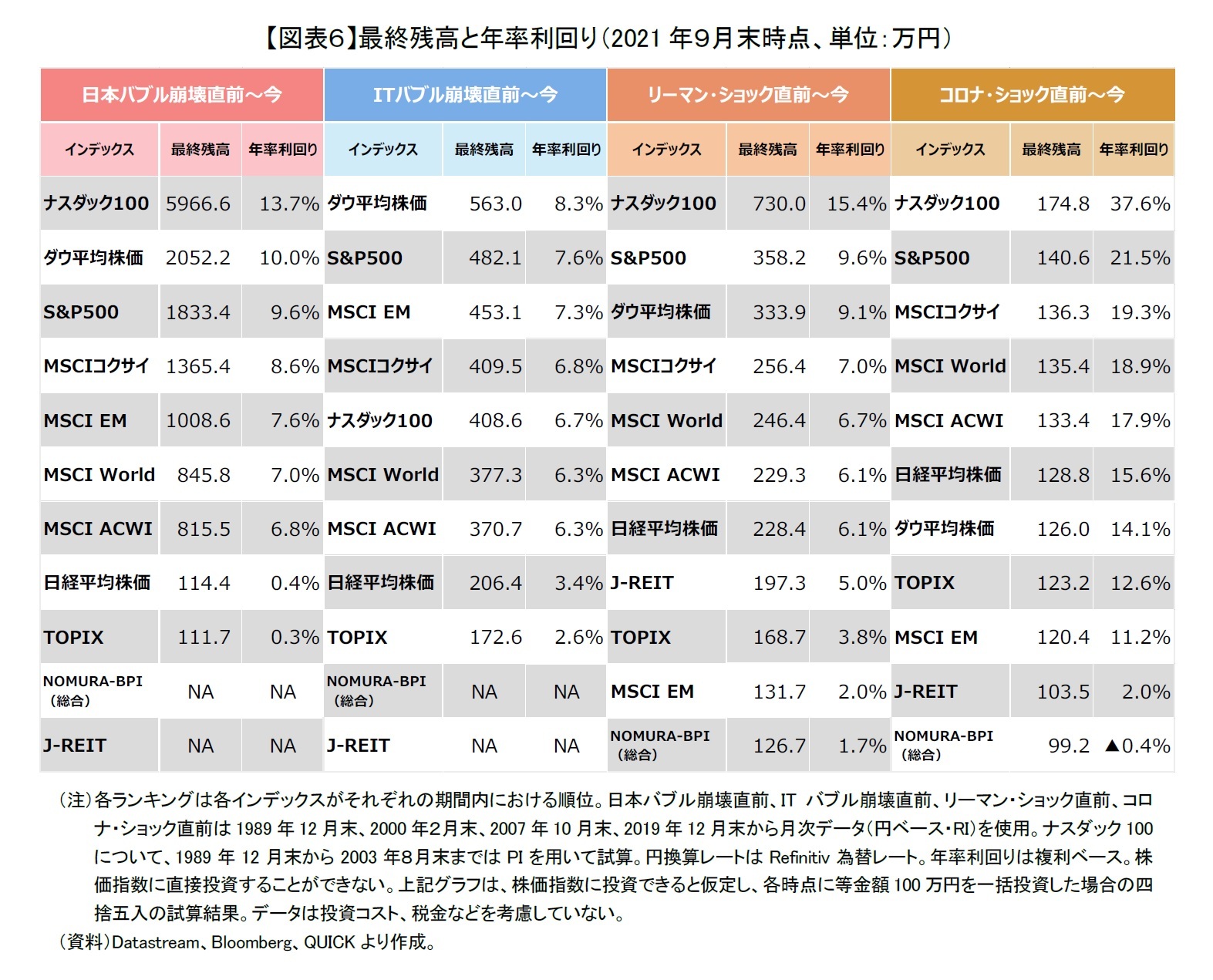

一方で日本株式インデックスのTOPIXと日経平均株価はいまだに1989年末の最高値を超えていないため、日本バブル崩壊から見ると長期的な収益率が相対的に低い。しかし、2000年以降はアベノミクスを契機に量的・質的金融緩和政策などによって株高・円安が進んだことで、上昇率が高くなってきていることが分かる。

3――株価下落直前に100万円を投資した場合、その後どうなる?

比較のため、他資産クラスのインデックスも見てみよう。NOMURA-BPI(総合)はリーマン・ショック後からだと金利低下局面でもあるため、年率利回りが1.7%とプラスの収益だが、コロナ・ショック直前からだと短期間ではあるが、若干の金利上昇で年率利回りがマイナス0.4%と年間4000円ほど損失が出る。今後の金利上昇リスクを考えると国内債券の公社債投信は元本割れの可能性が否定できず、投資対象としては当面お勧めできない。J-REITはリーマン・ショック直前からで年率利回りが2~3%台であるが、大半の株式インデックスより見劣りしている。

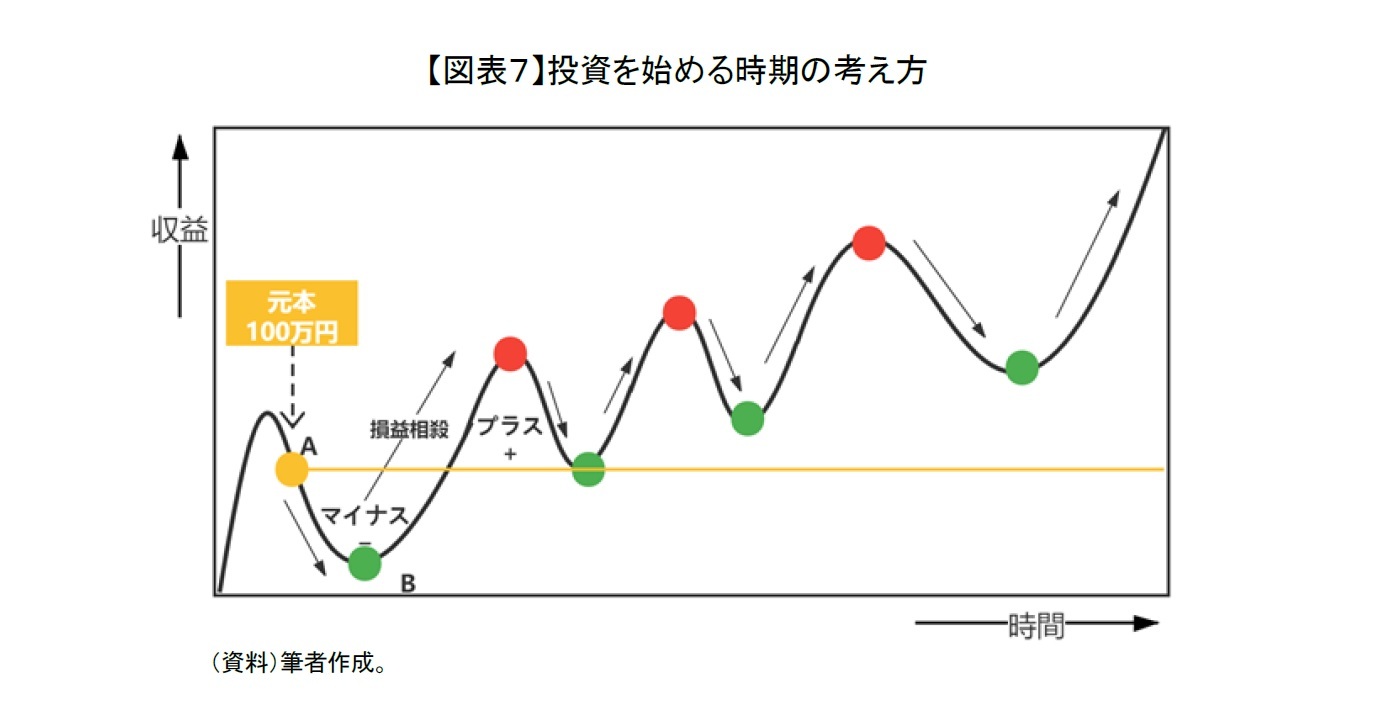

図表6から、金融・経済危機直前という非常に悪いタイミング(図表7:黄色の点A)で株式インデックスに投資を開始したとしても、長期保有をすると、元本100万円が大幅に増えることが多い。例えば、日本バブル崩壊直前の1990年年初にナスダック100に100万円投資し、2021年9月末まで31年9カ月持ち続けたとすると最終残高が5,967万円と60倍近くになっている。実際は各種コストがかかるので、多少はこれよりは少なくなるが、相対的に極めて大きな金額となっている。ITバブル崩壊直前の2000年3月にダウ平均株価に100万円投資し、21年6カ月持ち続けたとすると最終残高は563万円になっている。リーマン・ショック直前の2007年11月にナスダック100に100万円投資し、13年10カ月持ち続けたとすると、最終残高は730万円になっている。

一方、日本株式インデックスを見てみよう。ITバブル崩壊直前に日経平均株価に100万円投資した場合で、最終残高は206万円と21年間も投資して2倍くらいにしかなっていない。リーマン・ショック直前に日経平均株価に100万円投資した場合はおよそ13年で最終残高が228万円になっており、米国株には見劣りする。

(2021年10月08日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

金融研究部

熊 紫云

熊 紫云のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/18 | 長期投資の対象、何が良いのか-S&P500、ナスダック100、先進国株式型で良かった | 熊 紫云 | 基礎研レター |

| 2025/03/14 | 株式インデックス投資において割高・割安は気にするべきか-長期投資における判断基準について考える | 熊 紫云 | 基礎研レポート |

| 2025/01/22 | 日本の株式インデックスは長期投資に向いているのか~なぜ海外の主要な株式インデックスは上昇してきたのか | 熊 紫云 | 基礎研レポート |

| 2024/11/26 | 新NISA、積立投資と一括投資、どっちにしたら良いのか~なぜ米国株式型が強かったのか~ | 熊 紫云 | ニッセイ景況アンケート |

新着記事

-

2025年11月05日

インドネシアGDP(25年7-9月期)~5.04%と底堅い成長を維持 -

2025年11月05日

完璧な成果より「誠実な経過」を-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(2) -

2025年11月05日

新たな局面に入るロシア制裁・ウクライナ支援 -

2025年11月05日

子どもにもっと「芸術の秋」を~より多くの子どもに機会を提供するには、企業による貢献も欠かせない。ニッセイ名作シリーズは今年で62年~ -

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが-

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【株式インデックス投資、何が良いか-先進国株、新興国株、米国株と日本株、どれを選ぶ?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

株式インデックス投資、何が良いか-先進国株、新興国株、米国株と日本株、どれを選ぶ?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!