- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- ジェロントロジー(高齢社会総合研究) >

- 高齢化問題(全般) >

- 過疎地において自動運転サービスは持続可能か(下)~レベル3の最前線・福井県永平寺町の取組みから~

過疎地において自動運転サービスは持続可能か(下)~レベル3の最前線・福井県永平寺町の取組みから~

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

初めから自動運転と乗合タクシーを結びつけるのではなく、運用しながら進化、連携させていく

河合町長: そこまでは思っていません。永平寺町には小学校区が七つありますが、役場の周りなどは歩いて買い物へ行けるし、病院もありますし、鉄道が町の東西を走っています。ただ、鉄道の駅から離れていて、お店が少なくて買い物にも困るような三つか四つの校区に、対策を打たないといけないと思っています。コミバスも、全部維持しようと考えている訳ではなくて、時間帯や曜日によって近助タクシーに切り替える方法もあると思います。やりながら進化させていきます。効率が悪かったら変えても良いし、利用が増えるのであれば、多少お金がかかってもやっていく。

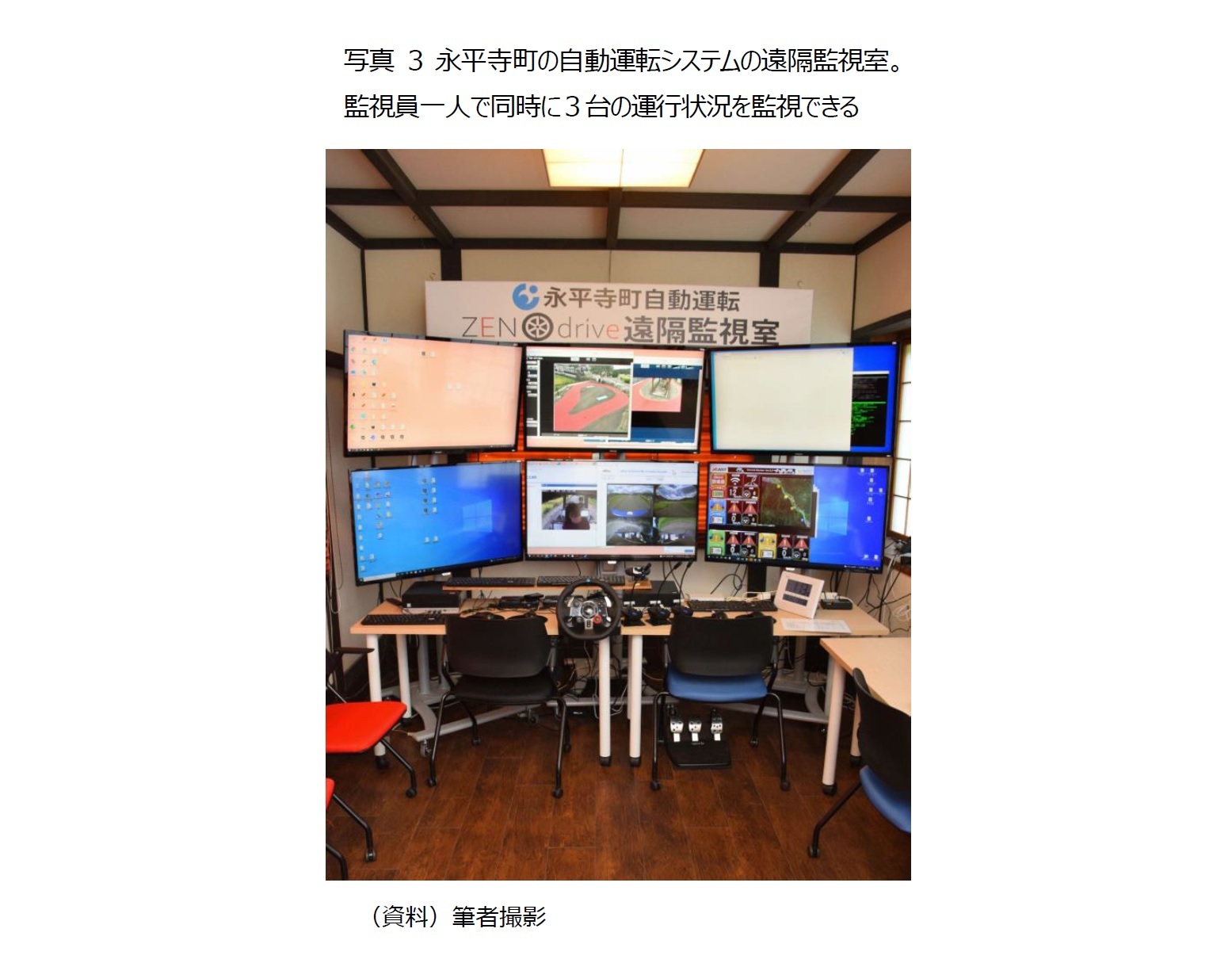

ただ、初めから近助タクシーと自動運転を結び付けようとすると絶対、無理が出るので、近助タクシーと二本建てで走らせた上で、「あれ?これ結び付くんじゃない?」とか「これはこっちに任せようか」とかいう風になっていけばいいなと。例えば、自動運転の遠隔監視システムを近助タクシーにも活用して、監視員と利用者が会話しながら運行するとか、いろいろな可能性があると思う。

河合町長: まだ道半ばではありますが、志比北・鳴鹿山鹿地区では、近助タクシーを始めたことによって、地域の皆さんがまとまって、地域のことを考えてくれるようになりました。今、この地域に新しい観光スポットの建設が予定されています。永平寺町は風景がものすごいいいからと、企業さんの目に留まったんです。永平寺町は、来る前は、「ものすごい田舎」という感じがすると思うけど、来て見ると、福井駅から7、8kmぐらいだし、数年の内には中部自動車縦貫道が岐阜県までつながります。子どもに大人気の勝山市の恐竜博物館も、あわら市の芦原温泉も、永平寺町を経由して移動する。うちの町は嶺北のへそみたいなところで、交通利便性も高いんですよ。

ひと昔前だったら、企業立地の話があっても、地元には「人が住みにくくなる」というようなネガティブな反応がありましたが、今は「町と一緒に考えましょう」と積極的に動いてくれます。これは近助タクシーを導入したことによって、地域につながりができたからだと思っています。

僕がずっと思っているのは、住んでいる人が自分の町を自慢するようにならないと、地域の外から人が来るようになる訳がないじゃないですか。今、近助タクシーの地域は、新しい話があったら住民が自慢をするようになりました。自動運転以後、いろんな企業が来るようになり、「こんな良い景色のところはない」と言ってくれるのを、みんなが感じてくれるようになったのだと思います。

坊: 永平寺町は、自動運転の実用化が進む町として全国から注目されています。今後、自動運転と近助タクシーという二つの新しい交通サービスを基に、どのような町づくりに取り組んでいくお考えでしょうか。

河合町長: 人口減少と少子高齢化の流れは、これからも止まらないと思います。移動交通について、地域のお客さんは減っていく、供給側も人手不足になる、だけどそこには人が住んでいる。近助タクシーというのは、それを地元の皆さんで、助け合いながら運用していく仕組みです。

70歳前後の運転手さんと話をすると「自分ももうすぐお客さんになるよ」と言う。それはそれで良い。順番に支えていくことができれば良いんです。問題は、後継者が育っていけるかどうかです。最終的にそれが無理になった時に、自動運転やAIを使って補っていくことができれば良いのではないでしょうか。自動運転と近助タクシー、いずれも、これから大変になる地域の皆さんの足を支えていくという目的は一緒ですので、常に連動させていきたいと思います。

人口減少と少子高齢化が進行しても、結局やることは同じで、人間の優しさ、支え合いの精神が大切だと思うんですよ。実際に災害などが起きた時には、地域のつながりが大事になります。そういう時に、近助タクシーで培った地域のつながりが、力を発揮すると思います。

永平寺町は禅の町として、今でもシリコンバレーの方がよく来られます。いろんなクリエイターの方に来てもらい、坐禅を組んでいろんな発想をして頂くこともできる町です。永平寺町を、新しい技術と人の優しさが融合した町として発展させるため、これからも取り組んでいきたいと思っています。

(この対談は、2021年8月26日、福井県永平寺町山の「永平寺町四季の森複合施設」旧傘松閣(絵天井広間)で実施しました)

過疎地における自動運転の実装と実用化に関して、永平寺町の取組みから見えてきた成果と課題

成果としてはまず、電磁誘導線やICタグを用いた自動運転システムの有効性を示したことである。これらはAIや高性能センサーと違って、従来からある技術だが、車両の自己位置特定という自動運転に最も重要な機能を確実に果たすことができる。実際に、同町では実証実験中にドライバーが介入操作した回数も少なかった。調達コストも安いことから、今後、町内の他のエリアに敷設して、走行範囲を広げられる可能性もある。また、走行空間を歩行者自転車専用道路という限定領域に近い空間に設定したことで、安全性を大きく高めた。自動運転を計画する際に、障害物が少なく、走りやすい空間を選ぶ重要性を改めて示している。

一方で、交通サービスとして持続していく上で、今後の最大の課題は乗客確保であろう。永平寺町の自動運転カートは、ドアツードアではなく停留所方式であることや、時速12kmと低速であることから、地元の高齢者らの利用は限られている。同町の場合は、年間50万人訪れるという曹洞宗大本山・永平寺への観光ルートを走行していることから、今後はひとまず観光客への情報発信を増やし、利用者を増やしていくことが解決策となり得る。

同町の元来の目的であった「高齢者の移動手段をどう確保するか」という課題については、同町では、自動運転を機に地域の交通体系を見直し、一部の交通不便地域でデマンド型乗合タクシーを開始したため、歩くのが困難な高齢者向けには、デマンド型乗合タクシーを中心に対応していく方向である。

それでは、自動運転は高齢者の移動支援にどうつながるのか、という観点で河合町長の話を整理すると、一つは、将来的に、各集落まで電磁誘導線を延ばして乗降できる場所を設け、高齢者がより利用しやすくすること、さらに、そこを共同集配所のような形で宅配にも利用できる拠点として整備することである。つまり、過疎地においてニーズが小さい人とモノの移動を束ねて、少ない地域資源でサービスを供給し、移動拠点から集落の活性化にもつなげていくという構想である。もう一つは、成功事例となった乗合タクシーを発展させる手段として、自動運転の技術を応用できる方法を検討していく、ということである。

永平寺町の場合は、全国の自治体に先駆けて自動運転に取り組んだことから、多くの企業や研究者らの注目を集め、訪れる人も増え、MaaS会議発足や乗合タクシー誕生につながった。同町には、現在も交通や自動車に関わる多くの企業関係者の視察が相次いでおり、河合町長は、今後も官民連携による産業育成、地方活性化につなげたい考えである。しかし、これに続く地域が、同じことをできるかどうかは分からない。

現在、全国的に地域公共交通は衰退しているが、各地域は、最初から自動運転ありきで手を挙げるのではなく、優先的に解決したい移動課題を明らかにし、それに適した移動手段を検討していくことが先決であろう。永平寺町が成功したデマンド型乗合タクシーも、地域の移動の在り方について関係者が議論した結果、生まれたものである。自動運転が、永平寺町のような波及効果をもたらすかどうかは、予め予測することは困難である。自動運転を始めとする最新技術については、上述した河合町長の話のように、今後、地域における人とモノの移動サービスを発展させていく過程で、活用方法を考えることが現実的だと考えられる。

(2021年10月01日「ジェロントロジーレポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【過疎地において自動運転サービスは持続可能か(下)~レベル3の最前線・福井県永平寺町の取組みから~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

過疎地において自動運転サービスは持続可能か(下)~レベル3の最前線・福井県永平寺町の取組みから~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!